も~一丁、行ってみよう!

ポーランドの話が続きました。

これからも”日本の素晴らしさ”を採り上げてまいりますが、今日は骨休みといたしましょう。

思わず笑ってしまう、吹き出してしまう!!

私は硬いばかりの人間ではありません。

これからも”日本の素晴らしさ”を採り上げてまいりますが、今日は骨休みといたしましょう。

思わず笑ってしまう、吹き出してしまう!!

私は硬いばかりの人間ではありません。

NHK BSプレミアムで「大地の子」が放映されている。

ドラマアンコールとして、今秋から始まり12/19に終わる予定だ。このドラマが最初に放映されたのは1995年だそうだから、もう二十年も前だ。

当時から素晴らしい作品として評価が高かったのだが、私は観る機会を逸した。

ある中国残留孤児の人生を描いたストーリーです。満州開拓団にいた男の子が、日本の敗戦後、過酷な体験をして生き残り、中国人養父母のもとで育ちます。「小日本鬼子」(日本の蔑称)といじめられながらもたくましく生き、大学を卒業して鋼鉄公司に就職しますが、文化大革命の嵐に巻き込まれ労働改造所に送られ、筆舌に尽くしがたい苦労をします。

しかし、養父の温かく懸命な救出活動により生還。国家を挙げて取り組む日中合作の製鉄所プロジェクトのメンバーになりますが、そこには実の父がいた……という話です。

戦争の悲惨さ、文化大革命の実態、中国人の濃い人間関係と足の引っ張り合い、日中国交正常化、中国国内の政争、日中の経済格差、中国人の日本観、日中の不幸な歴史的関係、といったものも描いています。

養父の中国の名優・朱旭も素晴らしいのだが、私は実父を演じた名優・仲代達矢の演技に心打たれた。

今回は録画をして観つづけているのだが、毎回感動している。涙なしには観られない。

ドラマアンコールとして、今秋から始まり12/19に終わる予定だ。このドラマが最初に放映されたのは1995年だそうだから、もう二十年も前だ。

当時から素晴らしい作品として評価が高かったのだが、私は観る機会を逸した。

ある中国残留孤児の人生を描いたストーリーです。満州開拓団にいた男の子が、日本の敗戦後、過酷な体験をして生き残り、中国人養父母のもとで育ちます。「小日本鬼子」(日本の蔑称)といじめられながらもたくましく生き、大学を卒業して鋼鉄公司に就職しますが、文化大革命の嵐に巻き込まれ労働改造所に送られ、筆舌に尽くしがたい苦労をします。

しかし、養父の温かく懸命な救出活動により生還。国家を挙げて取り組む日中合作の製鉄所プロジェクトのメンバーになりますが、そこには実の父がいた……という話です。

戦争の悲惨さ、文化大革命の実態、中国人の濃い人間関係と足の引っ張り合い、日中国交正常化、中国国内の政争、日中の経済格差、中国人の日本観、日中の不幸な歴史的関係、といったものも描いています。

養父の中国の名優・朱旭も素晴らしいのだが、私は実父を演じた名優・仲代達矢の演技に心打たれた。

今回は録画をして観つづけているのだが、毎回感動している。涙なしには観られない。

ボクブックmovie★山崎豊子著『大地の子』

このシリーズで採り上げられた18の題材の内に、人間でない生き物が一ついる、ニホンミツバチである。

テーマ 「日本ミツバチの団結力と日本人の美徳」集団生活の向上

※ねずさんのひとりごと を以下転用させていただいております。

ミツバチには日本古来の「日本ミツバチ」とハチミツを採るために養殖する「西洋ミツバチ」がいます。

西洋ミツバチは、日本ミツバチより少し体が大きくて、黄色っぽい色をしています。一方、日本ミツバチは、小柄で黒っぽい色です。

日本には古くから日本ミツバチがいるのですが、日本で養蜂(ようほう)に使われているのは、西洋ミツバチが主です。

これは、明治時代以降に導入したものです。

日本ミツバチがいるのに、なぜ養蜂には西洋ミツバチを用いるのでしょう。

実は、日本ミツバチはたいへん神経質な蜂(はち)なのです。

ですから、環境が変わると巣を捨てて移動してしまうので、養蜂に向かないのです。

要するに、日本ミツバチは「養殖される=奴隷にされる」ような生き方はできない、というわけです。

それとは反対に、養蜂場で飼育されている西洋ミツバチは、不思議なことに野生化しません。

なぜ野生化しないかというと、できないのです。

その理由は、日本にはミツバチの天敵である恐ろしい「スズメバチ」がいるからです。

もし養蜂場を逃げ出した西洋ミツバチが自然巣を作ったとしても、スズメバチに襲われてすぐに全滅です。たった一日で全部殺されます。

西洋ミツバチにとって、スズメバチは、まさに脅威なのです。

ところが、世界で唯一、スズメバチを撃退してしまうミツバチがいます。

そう、それが、あのかわいらしい日本ミツバチです。

どうやって撃退するのでしょうか。

これが実に日本的な戦い方なのです。日本ミツバチの戦いは、お尻の毒針を使いません。

集団でスズメバチにとりつき、「熱死(ねっし)」させるという方法で、スズメバチをやっつけてしまうのです。

スズメバチが侵入してきたら、どうするのでしょうか。

ここが実にすごいのです。

「日本ミツバチ」は、あっという間に集団でズズメバチに飛びかかります。

そして、瞬く間に直径五センチほどの「蜂球(ほうきゅう)」をつくるのです。

まさに一瞬の出来事、集団でスズメバチを蜂球の中に閉じ込めてしまいます。

蜂球の中では、内部の温度が急激に上昇します。

その温度は、四分ほどで四六度以上に達します。

そして、約二〇分間、約四五度前後の高温が維持されます。

日本ミツバチの致死温度は五〇度です。これに対し、スズメバチは四五~四七度で死んでしまいます。

日本ミツバチは、そのわずかな致死温度の違いを利用して、スズメバチを倒すのです。

一匹のスズメバチを倒すために、日本ミツバチは数匹から数十匹が命を失いますから、ミツバチの方が圧倒的に被害が大きいです。

しかし、日本ミツバチは我が身を犠牲にして「命」をかけて、巣と仲間を守ります。

これが世界でただひとつの、日本ミツバチだけが持つ「スズメバチ撃退法」なのです。

日本ミツバチの勇気ある行動は「団結」というもののすごさをあらためて私たちに教えてくれます。

一人ひとりの力は弱くても、みんなで協力して、巣(国や社会)を支えているのです。

ミツバチだってやっているのですから、私たち人間にできないことがあるでしょうか。

オオスズメバチ vs ニホンミツバチ

この18の題材の中に、まったく無名の日本人、それも子どもが採り上げられている。それが

テーマ 「焼き場の少年・一片のパン」人間の気高さ 焼き場の少年である。

この画像を生徒に見せてから、授業が始まる。

しかし、この少年の凛とした立ち姿はどうであろうか。裸足であるが直立不動、背負っている赤子は首を落としている。

実はこの赤子は既に息をしていない。戦時中~終戦後の長崎の焼け野原の一角に焼き場があり、そこに弟か妹を焼いてもらうために連れてきた時の光景だ。

幼い子がこうした行動をとると言う事は、両親が既にいないことを思わせる。

写真を撮ったのは、日本に敵愾心を持っていたアメリカの若い軍人で、彼は敗戦直後の日本の調査を命じられ、長崎にやって来た。日本の敗戦を「ざまあみろ」と喜んでいたこのアメリカ青年は、この少年の姿に衝撃を受け、また他の日本人の礼儀正しさにも驚き、「原爆は決して落とすべきではなかったと死ぬまで言い続けるつもりです」と語っている。

本書の著者は服部剛氏であります。公立中学校教諭と紹介されていますが、その学校が横浜らしい他はあまり語られておりません。

しかし、こうした授業を行っている学校、教師の元に、私は行きたかったし、孫子にも行かせたい気持ちがフツフツと湧きます。

それでは、冒頭の著者のご挨拶を紹介いたします。

皆様

この度、私の道徳授業の本を出版できることになりました。

気概ある日本人が育つ道徳授業です。今までにない教材を扱っています。

書名は、

『教室の感動を実況中継! 先生、日本ってすごいね』(高木書房)です。

文部科学省が進める「特別の教科 道徳」は体験学習の要素やディベート中心の授業を取り入れるなど、方法論が話題になっています。

しかし、本当に大切なのは「教える内容」ではないでしょうか。

私はいまだに戦後特有の敗戦国史観の枠組みの中で道徳教材が作られていることに違和感を持ち続けてきました。

我が国には千年以上の歴史に育まれてきた徳目や価値観があるのに、戦後数10年の思考枠に縛られています。

そこで、私は「気概ある日本人」を育てる道徳授業を追求してきました。

気概ある日本人とは何でしょうか。

歴史と先人から学び、正義と勇気を重んじる日本人です。

謙虚で己の本分を全うする日本人。

そして祖国日本に誇りを持ち、より良い国づくりに参画しようとする国際派日本人です。

今、教育界では戦後特有の思考枠が一般化し、これを疑ってみることすら蛮行の如く見られてしまう空気があります。

それが顕著に表れているのが「命」を扱う授業でしょう。

今の学校教育では「命を大切にしよう」ということが至上命題として教えられます。

生命以上の価値は認めていません。

したがって、命は「自他ともに大切だ」と生徒に教えても、畢竟、人間は弱い生き物ですから自分の命の方を優先することになります。

ここに偏向した人権教育が拍車をかけて、自分さえよければいいというエゴイズムに流れていきます。

命は尊いです。

しかし、実態としては露ほどの重さしかありません。

しかし、その儚い命も使い方によっては偉大なことが成し遂げられるのです。

子供には「命の使い方」を考えさせなければなりません。そのうえで、世の中には自分の命より大切なものがある、命をかけても守るべきものがあるという価値観に気付かせるのです。

これがわからないと、命を投げうって利他の精神を発揮した先人の偉大さが理解できず、「かわいそう」という単純な同情や憐れみで終わってしまいます。

これでは自分の命も他人の命も大切にできる人に成長できるとは思えません。

一方、「感動」は道徳教育にとって最も大切な要素の一つだと思います。

感動は心の中の邪まなものを浄化させてくれます。

美しい生き方に触れると生徒の心の中に行動の「美学」ともいうべき価値観が徐々に芽生えます。

ただし、教材は作り話ではなく、実話でなければいけません。

幸い、わが国には偉大な先人や事例が数多存在し、その事実をありのままに伝えるだけで大きな感動に打たれます。

全国の志ある教師の皆さん、拙著を参考に教室に感動を取り戻してください。

私も感動して読ませていただいたのだが、多くの人がまた絶賛されている。

Amazonのカスタマーレビューの声を幾つかご紹介いたします。

子供の通う学校で この本の様な授業をして欲しい。

続編を期待しております。

18篇のエピソードのうち,私が知っていたのが7編,後の11編はこの本で知りました。

中学生に理解できるレベルの資料が提示されており,各々のエピソードによって子供たちに気づいてほしい目論みを設定したうえで教材が構成されています。

とかく左寄りで,戦前の日本を全否定することが多い教育現場で,よくぞこの内容を子供たちに示せたなと感心します。

しかし,若い子供たちに「祖国」を意識させ,自分の祖国に誇りを持つ,偉大な先人の話を知ることはとても有意義なことだと思います。

「戦争反対⇒過去の日本の全否定」という短絡的な発想ではなく,日本の風土と歴史にはぐくまれた大和魂を見直すためにも有意義な書籍だと感じました。

読んでて何度も涙しました 今の日本人がなくしかけている他人に対する優しさや思いやり心の大きさを知りました

私達を守る為に戦い平和を愛しの奮闘し自分の命を捧げ亡くなっていった人々に感謝です 過去の 日清 日露 大東亜戦争は日本国 日本人 子孫を守る為でありだからこそ我々が今も日本人としていられるんですね そんな昔の人々を貶める様な特亜のプロパガンダの絵空事を広めるのを私達は許さない様に見守る頑張りたいです

本当に御先祖様ありがとう

素晴らしい本です。眼の鱗が落ちるような、素晴らしい日本人に会わせて頂きました。道徳が教科化されるようですが、本書は単なる教科書ではない、とても工夫され、現場道徳授業の臨場感にあふれています。

18人の日本人が紹介されていますが、私が知っていたのはわずか7人でした。彼らは、いわゆる歴史上で名を成した偉人ではなく、自分の使命・仕事の範囲で「一隅を照らした人」―今の日本人は知らないのに、外国の人に感謝され、尊敬されている・・。

残念ながら、これが一般的日本人であり、今の日本の実態かも知れません。今の日本人は自国に誇りが持てていないと思います。一部の人たちは、“昔悪いことをした日本”とばかり叫んで、一層自らの自信をなくさせています。私は今回本書を読んで、私たち大人こそ学ぶべき内容だと思いました。末尾に参考文献が挙げてあるので、今後興味ある人について一人づつ勉強していこうと思います。こうした立派な先人のことを学び、日本の誇りを取り戻したいと気づいた一冊でした。

中学生という多感な時期に、こういった道徳授業を受けられた生徒たちはなんて幸せなんだろう。

朝日新聞の記事から始まる自衛隊機墜落の事故についての授業。

授業のおわりに、「ではこれらをふまえて、君たちならどういう見出しの記事にする?」という試みはとても面白い!また生徒たちの作る見出しの素晴らしいこと。

すべての授業が、涙無しには読めない素晴らしい内容でした。

私も自分の子たちに読んできかせようと思います。

そして、この本を読んで、中学教師の採用試験にチャレンジしてみようと思いました。

もうイイトシですが、こういう授業をしたい!

さて、本書に採り上げられた人は全部で18名です。

この方たちを列挙してみますと

1 「戦場の知事 島田叡~沖縄の島守」役割と責任 島田叡

2 「大和心とポーランド魂」恩を忘れない 敦賀のポーランド人孤児たち

3 「エルトゥールル号事件」感謝の心 親日国トルコ

4 「ペリリュー島の戦い」崇高な精神 中川州男大佐

5 「焼き場の少年・一片のパン」人間の気高さ 焼き場の少年

6 「海の武士道~敵兵を救助せよ」生命の尊重 工藤俊作艦長

7 「日本マラソンの父 金栗四三」努力を続ける 金栗四三

8 「佐久間艇長の遺書」役割と責任 佐久間艇長

9 「柴五郎」勇気ある行動 柴五郎

10 「上杉鷹山 為せば成る」誠実・責任 上杉鷹山

11 「ユダヤ人を救え 樋口と犬塚」差別偏見の克服 樋口季一郎犬塚惟重大佐

12 「特攻隊の遺書」愛国心・先人への尊敬と感謝 植村真久

13 「昭和天皇とマッカーサー」強い意志 昭和天皇

14 「空の武士道」利他の精神・人間の気高さ 空の武士道

15 「日本ミツバチの団結力と日本人の美徳」集団生活の向上 日本ミツバチ

16 「板東捕虜収容所」寛容の心 松江豊寿(とよひさ)中佐

17 「台湾人に愛された八田與一」公正公平 八田与一

18 「絆の物語~アーレイ・バーク」日本人の伝統精神と集団生活 アーレイ・バーク

恥ずかしながら、私が知っていたのは僅か七話で、その幾つか、はこのブログでご紹介させていただきました。

まったく知らない話しが多く、その内容に圧倒されました。

是非ご一読をお薦めいたします。

この方たちを列挙してみますと

1 「戦場の知事 島田叡~沖縄の島守」役割と責任 島田叡

2 「大和心とポーランド魂」恩を忘れない 敦賀のポーランド人孤児たち

3 「エルトゥールル号事件」感謝の心 親日国トルコ

4 「ペリリュー島の戦い」崇高な精神 中川州男大佐

5 「焼き場の少年・一片のパン」人間の気高さ 焼き場の少年

6 「海の武士道~敵兵を救助せよ」生命の尊重 工藤俊作艦長

7 「日本マラソンの父 金栗四三」努力を続ける 金栗四三

8 「佐久間艇長の遺書」役割と責任 佐久間艇長

9 「柴五郎」勇気ある行動 柴五郎

10 「上杉鷹山 為せば成る」誠実・責任 上杉鷹山

11 「ユダヤ人を救え 樋口と犬塚」差別偏見の克服 樋口季一郎犬塚惟重大佐

12 「特攻隊の遺書」愛国心・先人への尊敬と感謝 植村真久

13 「昭和天皇とマッカーサー」強い意志 昭和天皇

14 「空の武士道」利他の精神・人間の気高さ 空の武士道

15 「日本ミツバチの団結力と日本人の美徳」集団生活の向上 日本ミツバチ

16 「板東捕虜収容所」寛容の心 松江豊寿(とよひさ)中佐

17 「台湾人に愛された八田與一」公正公平 八田与一

18 「絆の物語~アーレイ・バーク」日本人の伝統精神と集団生活 アーレイ・バーク

恥ずかしながら、私が知っていたのは僅か七話で、その幾つか、はこのブログでご紹介させていただきました。

まったく知らない話しが多く、その内容に圧倒されました。

是非ご一読をお薦めいたします。

素晴らしい本に出会った。この前書きを筆者はこう言っている。

私は公立中学校に勤める一教師です。未来を担う中学生に日本の良さや日本に生まれた喜びを知ってもらおうと、道徳の授業で立派な日本人や日本の国柄の素晴らしさを教材化してきました。

今、文部科学省が「道徳の教科化」を進めております。その一助になればと、私の授業をご紹介します。各項目はすべて授業実践報告です。生徒の感想は部分抜粋ですが、誤字やひらがなを漢字に直した程度です。つたない表現ながらも中学生らしい素直で純粋な心が伝わります。合わせて生徒たちの道徳的変容も味わってください。

「一隅を照らした人」―今の日本人は知らないのに、外国の人に感謝され、尊敬されている・・・・・。

こんな人のオンパレードなのです。読めば、日本人の素晴らしさを再認識すると同時に、何故これらが語り続けられないのか、知らない日本人が多いのか(私も含めてですが)愕然とします。

これらの教育を実際に受けた中学生の反応も素晴らしい。

最初に掲載されている

「戦場の知事 島田叡~沖縄の島守」役割と責任 島田叡

のさわりだけ、ご紹介しましょう。

大東亜戦争末期、沖縄県知事として住民とともに奮闘した島田叡を散り上げ、「役割と責任」を考えさせている。

前知事が逃げてしまい、後任を引き受ける人物がいなかったため、昭和20年1月、神戸出身で当時大阪府に勤務していた島田に、「沖縄県知事になってほしい」との要請が来た。

間もなくアメリカの上陸が確実だったため、生きて帰ることは出来ない任務だったが、島田は即答で引き受けた。「誰かがどうしても行かなならんとなれば、断るわけにはいかん。死ぬのは恐いが、卑怯者といわれるのはもっと恐い」。そして拳銃と青酸カリを持って赴任した。二度と生きては帰らぬ決意を秘めての赴任だった。

島田知事は軍との協力に努め、遅れていた県民の疎開を推進し、その結果、約16万人の県民の命が救われたという。

アメリカ軍が上陸し、追い詰められ、「知事さんは県民のためにもう十分働かれました。文官なんですから、最後は手を上げて出られてもよいのではありませんか」と提案された時、島田知事は「一県の長官として、僕が生きて帰れると思うかね。沖縄の人がどれだけ死んでいるか、君も知っているだろう」とその責任感は全く衰えなかった。最期は、職員たちに別れを告げ、一人で壕に向かったという。

わずか5ヶ月足らずの在任だったが、「沖縄の島守」として多くの県民に慕われ、今も慰霊碑を訪れる人が絶えることはない。

私は公立中学校に勤める一教師です。未来を担う中学生に日本の良さや日本に生まれた喜びを知ってもらおうと、道徳の授業で立派な日本人や日本の国柄の素晴らしさを教材化してきました。

今、文部科学省が「道徳の教科化」を進めております。その一助になればと、私の授業をご紹介します。各項目はすべて授業実践報告です。生徒の感想は部分抜粋ですが、誤字やひらがなを漢字に直した程度です。つたない表現ながらも中学生らしい素直で純粋な心が伝わります。合わせて生徒たちの道徳的変容も味わってください。

「一隅を照らした人」―今の日本人は知らないのに、外国の人に感謝され、尊敬されている・・・・・。

こんな人のオンパレードなのです。読めば、日本人の素晴らしさを再認識すると同時に、何故これらが語り続けられないのか、知らない日本人が多いのか(私も含めてですが)愕然とします。

これらの教育を実際に受けた中学生の反応も素晴らしい。

最初に掲載されている

「戦場の知事 島田叡~沖縄の島守」役割と責任 島田叡

のさわりだけ、ご紹介しましょう。

大東亜戦争末期、沖縄県知事として住民とともに奮闘した島田叡を散り上げ、「役割と責任」を考えさせている。

前知事が逃げてしまい、後任を引き受ける人物がいなかったため、昭和20年1月、神戸出身で当時大阪府に勤務していた島田に、「沖縄県知事になってほしい」との要請が来た。

間もなくアメリカの上陸が確実だったため、生きて帰ることは出来ない任務だったが、島田は即答で引き受けた。「誰かがどうしても行かなならんとなれば、断るわけにはいかん。死ぬのは恐いが、卑怯者といわれるのはもっと恐い」。そして拳銃と青酸カリを持って赴任した。二度と生きては帰らぬ決意を秘めての赴任だった。

島田知事は軍との協力に努め、遅れていた県民の疎開を推進し、その結果、約16万人の県民の命が救われたという。

アメリカ軍が上陸し、追い詰められ、「知事さんは県民のためにもう十分働かれました。文官なんですから、最後は手を上げて出られてもよいのではありませんか」と提案された時、島田知事は「一県の長官として、僕が生きて帰れると思うかね。沖縄の人がどれだけ死んでいるか、君も知っているだろう」とその責任感は全く衰えなかった。最期は、職員たちに別れを告げ、一人で壕に向かったという。

わずか5ヶ月足らずの在任だったが、「沖縄の島守」として多くの県民に慕われ、今も慰霊碑を訪れる人が絶えることはない。

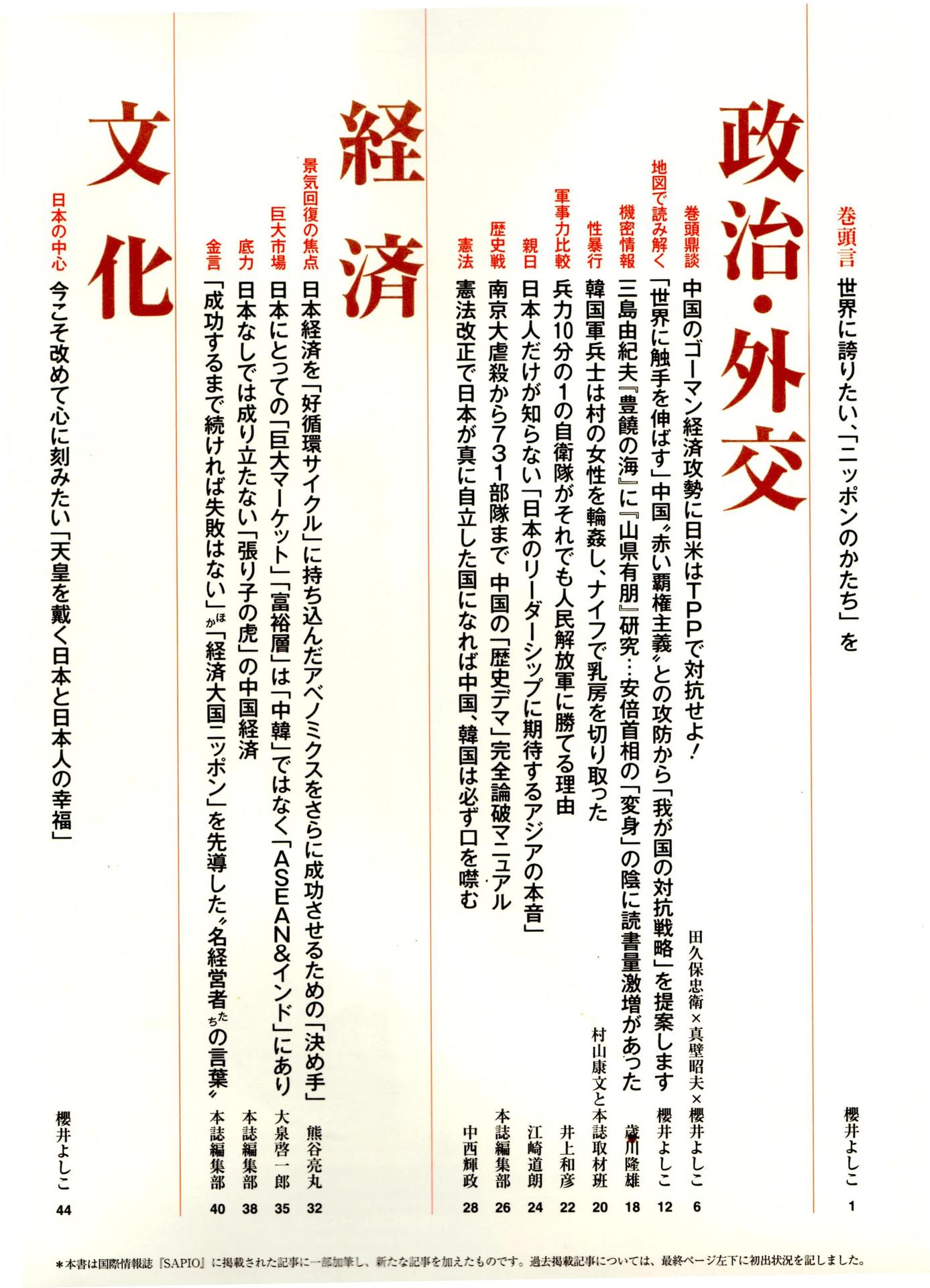

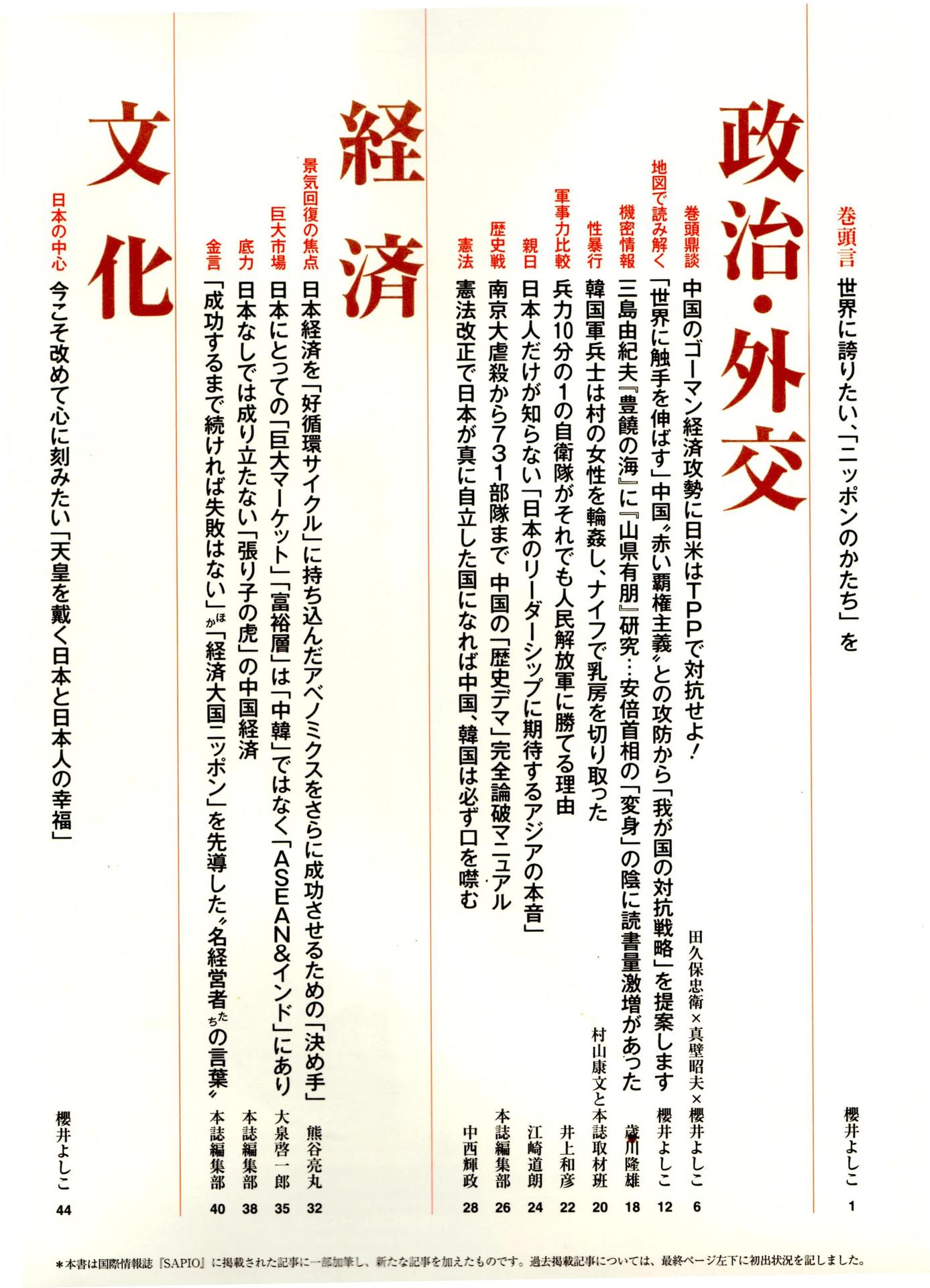

SAPIOの増刊号が発売中だ。

何と言っても今回は「櫻井よしこ責任編集」と、大きく喧伝されている、表紙も和服姿の女史である。

内容は大きくカテゴリーを

政治・外交 経済 文化 メディア 日本人と世界

に分類し、それぞれのカテゴリーでまず女史の目線として、櫻井よしこさんの考え方が示されている。

執筆陣がまた凄い。詳しくは画像をご覧いただくとして李登輝元総統まで語っておられる。

何と言っても今回は「櫻井よしこ責任編集」と、大きく喧伝されている、表紙も和服姿の女史である。

内容は大きくカテゴリーを

政治・外交 経済 文化 メディア 日本人と世界

に分類し、それぞれのカテゴリーでまず女史の目線として、櫻井よしこさんの考え方が示されている。

執筆陣がまた凄い。詳しくは画像をご覧いただくとして李登輝元総統まで語っておられる。

私は昨年『私を通りすぎた政治家たち』を大変面白く読んだ。続編ともいうべきこの本も早速に買い求めた。

私とすれば櫻井よしこ、金美齢、稲田朋美さんなどを、どう評価しているかの興味もあった。

しかし、それ以外の佐々さんが交流した女性陣の魅力に、斬新な思いがした。

発行の文藝春秋BOOKSの紹介文は次の通りです。

昨年刊行して話題になった『私を通りすぎた政治家たち』の続編ともいうべき本です。書名でいうところの「通りすぎた」というのは、もちろん、前著同様「出会った」「邂逅・遭遇した」というニュアンスですが、今回は女性(マドンナ)限定の回顧録です。麻生和子、中村紘子、塩野七生、櫻井よしこ、土井たか子、曽野綾子、緒方貞子、阿川佐和子、高市早苗…人生の途上で遭遇した淑女・美女・猛女・女傑に導かれた「我が秘密の生涯」について佐々節が炸裂します。

はじめに 「婦女能頂半辺天」――淑女・美女・猛女・女傑が私を鍛えた

第一章(私を導いてくれた気品溢れるマドンナたち 麻生和子・塩野七生・中村紘子…)

第二章(私が出会った勇気溢れる女性たち・広中和歌子・緒方貞子・中山恭子・中山弘子・扇千景・曽野綾子・金美齢・大宅映子・兼高かおる)、

第三章(とてもリベラルだけど一目置いたマドンナたち・小山内美江子・土井たか子・堂本暁子・森山真弓・江川紹子)、

第四章(国益を損ねたマドンナ政治家たち・田中真紀子・辻元清美・福島瑞穂)、

第五章(世のため人のため、凛々しく優しきマドンナたち・安田浩子・岩男寿美子・松田妙子・石原典子)、

第六章(出でよ!日本のサッチャー、ジャンヌ・ダルク- 私が期待する救国の女傑たち・櫻井よしこ・阿川佐和子・細川珠生、山谷えり子、安倍昭恵、小池百合子・高市早苗・稲田朋美・蓮舫、小渕優子、野田聖子)

後書(書き残したマドンナたちと、私の頭の上らない唯一人の「マドンナ」へ・片山さつき、国谷裕子、プリシラ・クラップ、戸川昌子、天海祐希、佐々幸子

私とすれば櫻井よしこ、金美齢、稲田朋美さんなどを、どう評価しているかの興味もあった。

しかし、それ以外の佐々さんが交流した女性陣の魅力に、斬新な思いがした。

発行の文藝春秋BOOKSの紹介文は次の通りです。

昨年刊行して話題になった『私を通りすぎた政治家たち』の続編ともいうべき本です。書名でいうところの「通りすぎた」というのは、もちろん、前著同様「出会った」「邂逅・遭遇した」というニュアンスですが、今回は女性(マドンナ)限定の回顧録です。麻生和子、中村紘子、塩野七生、櫻井よしこ、土井たか子、曽野綾子、緒方貞子、阿川佐和子、高市早苗…人生の途上で遭遇した淑女・美女・猛女・女傑に導かれた「我が秘密の生涯」について佐々節が炸裂します。

はじめに 「婦女能頂半辺天」――淑女・美女・猛女・女傑が私を鍛えた

第一章(私を導いてくれた気品溢れるマドンナたち 麻生和子・塩野七生・中村紘子…)

第二章(私が出会った勇気溢れる女性たち・広中和歌子・緒方貞子・中山恭子・中山弘子・扇千景・曽野綾子・金美齢・大宅映子・兼高かおる)、

第三章(とてもリベラルだけど一目置いたマドンナたち・小山内美江子・土井たか子・堂本暁子・森山真弓・江川紹子)、

第四章(国益を損ねたマドンナ政治家たち・田中真紀子・辻元清美・福島瑞穂)、

第五章(世のため人のため、凛々しく優しきマドンナたち・安田浩子・岩男寿美子・松田妙子・石原典子)、

第六章(出でよ!日本のサッチャー、ジャンヌ・ダルク- 私が期待する救国の女傑たち・櫻井よしこ・阿川佐和子・細川珠生、山谷えり子、安倍昭恵、小池百合子・高市早苗・稲田朋美・蓮舫、小渕優子、野田聖子)

後書(書き残したマドンナたちと、私の頭の上らない唯一人の「マドンナ」へ・片山さつき、国谷裕子、プリシラ・クラップ、戸川昌子、天海祐希、佐々幸子

私は自分でも読書派だと思っているのだが、月間でどうだろう?5~6冊の新刊を購入する。

最近はいわゆる”嫌韓物”も随分と読んだのだが、どちらかと言うと乱読でジャンルを問わない。時事ものも読むし百田尚樹氏、宇江佐真理氏の小説も大好きだ。

月刊誌はここ数年WILLの定期購入を欠かさない上に不定期で「歴史通」「正論」を読んでいる。

が・・・・2ヶ月前にSAPIOを初めて購入、これが中々に読み応えがあり、今後は読み続けるつもりだ。

上記が今月号、発行は小学館だ。

今月で特に読みたかったのは「在日特権」の特集だ。在日特権の存在はネットで色々と指摘されているのだが、例えば生活保護が非常にルーズに支給されていると伝えられている。事実、韓国人のまだ若い女性が生活保護を受けながら、韓国独特の商売で多額の収入をあげ高級車を乗り回しているなどが、実際にニュースで報道されたりする。

また三重県などで在日コリアンの住民税が半額に減額されていたことも発覚している。

こうした生活保護・税金・通名などなどの詳細をレポートしてある。

加えて執筆陣も豪華でないか・・・・・・

結構魅力ある雑誌だ750円!!

最近はいわゆる”嫌韓物”も随分と読んだのだが、どちらかと言うと乱読でジャンルを問わない。時事ものも読むし百田尚樹氏、宇江佐真理氏の小説も大好きだ。

月刊誌はここ数年WILLの定期購入を欠かさない上に不定期で「歴史通」「正論」を読んでいる。

が・・・・2ヶ月前にSAPIOを初めて購入、これが中々に読み応えがあり、今後は読み続けるつもりだ。

上記が今月号、発行は小学館だ。

今月で特に読みたかったのは「在日特権」の特集だ。在日特権の存在はネットで色々と指摘されているのだが、例えば生活保護が非常にルーズに支給されていると伝えられている。事実、韓国人のまだ若い女性が生活保護を受けながら、韓国独特の商売で多額の収入をあげ高級車を乗り回しているなどが、実際にニュースで報道されたりする。

また三重県などで在日コリアンの住民税が半額に減額されていたことも発覚している。

こうした生活保護・税金・通名などなどの詳細をレポートしてある。

加えて執筆陣も豪華でないか・・・・・・

結構魅力ある雑誌だ750円!!

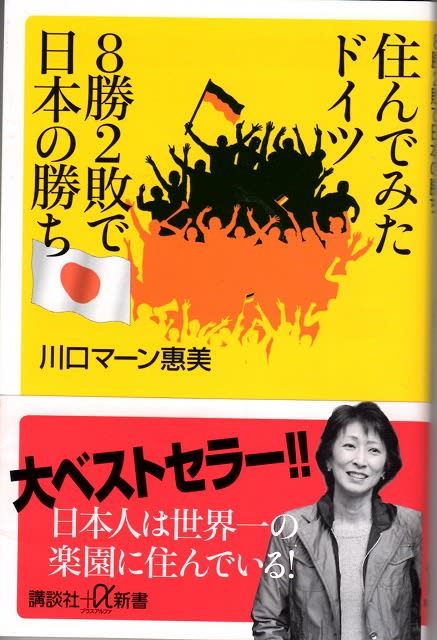

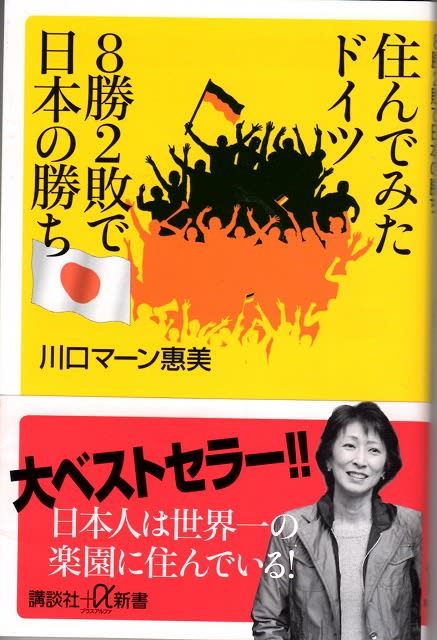

ドイツに30年住んでいる日本人女性の日独文化比較と言えばよいのか・・・・・

語られる驚愕の事実にビックリすると同時に、日本がどれほど素晴らしい国かがよく分かる。

住んでみたドイツ 8勝2敗で日本の勝ち(講談社+α新書)

日本とドイツは共にかっての大戦の敗戦国でありながら、その後は国力を回復して主要な位置をしめる立場にいる。私などはドイツと言えば他の欧米諸国に較べて親近感がある。

EUでは、今ドイツの一人勝ちで、経済も安定している国ドイツの良さが語られる、一方でドイツのあらゆる局面の現実が語られる。それを比較した時に「日本てなんと素晴らしい国か」「日本は楽園」とも私には思えた。

ドイツの脱原発の現状、労働者の時間管理の意識、移民の増加とドイツ人の職業意識その他あらゆる場面が語られるのだが、ひとつだけ例を引こう。

鉄道では自然災害や故障で運行が出来なくなる時もある。

日本では乗客にその情報や推移が知らされ、駅員や乗務員は平身低頭、場合によって代替交通機関への振替輸送などが行われる。

同じ事態がドイツで起こったらどうか? エッ、こんなのありかと思える対応に驚愕する。

同じ鉄道の話題。指定席券を購入して列車をまっていたドイツで、列車が入ってくる直前に「今日はその指定席の号車は接続されておりません」と告げられる衝撃!!

例によって読者の感想文のコピペです。

大雑把に前半分は尖閣や原発の時事ネタに絡めたエッセイが続き、「タイトルは騙しか?」と思ったほどだが、アルザス地方の歴史的経緯は興味深く読めた。

後半は日独比較文化論的な内容。ドイツの現状を歯に衣着せぬ語り口で開陳してくれているのは期待以上だった(特に第5章)。

というか、鉄道の酷さやほかのサービス業の惨状には唖然とさせられた。サービス業がこの有様では、社会全般推して知るべしである。

8勝2敗どころか、そもそも土台が違い過ぎて勝負にならないのでは?と感じた。

ドイツに限らず海外と日本を比べるのは、もういいかげん止めにしてもいい頃だ。西洋に追いつき追い越せの時代はとっくの昔話になった今、我々は海外ではなく日本の過去(歴史ではなく)にもっと目を向けるべきだと思う。先人たちの足跡、暮らしぶり、ものの考え方など、現在の日本が直面するさまざまな問題に対処するヒントがあるに違いない。

ドイツに30年住んでいるという日本人の著者が、日本とドイツを比較して書いています。

この本を読んでもどの辺が8勝2敗なのかは良く分かりません。その辺は著者の感覚なのでしょう。

しかし、あとがきを見ると日本の勝ちと思っているのは確かなようです。

本書からはドイツ人の特徴として、融通がきかない・議論好き・サービスが皆無などが見えてきます。

私の印象では日本が負けているのは、国際社会ではっきりと自分の立場を主張しないこと、海外へ出る留学生が減っていることではないかと感じました。

実際に長期間現地に暮らしている方のこういった指摘は非常に参考になります。

ドイツの初等教育のひどさや鉄道のサービスの悪さ(というよりサービスはない?)ゴミ収集などの仕事は決してドイツ人はしないという格差など・・・。

しかしながら、いくつか首をかしげたくなる部分もあります。両国の労働環境に対する記述では、

ドイツ側の記述が非常に詳細なのに比べ、日本のそれは非常にあっさりしています。東京で働いていた自分の娘が病気で有休を使うことに驚いていたことでも分かるように実態については良くご存じないのだと思います。

また、ギリシャの問題ではかの国を支援することに疑問を投げかけ、ユーロ圏を抜けたいのはドイツの方だと言っていますが、ドイツは先進国としては異常なほど輸出依存度が高くその多くがユーロ圏であること、つまり為替変動を気にせず輸出が出来るため、そこから多くの利益を得ていることには何も触れていません。

ユーロ圏を抜けて一番困るのはドイツではないのですか?

しかし、日本がTPPに参加してドイツの二の舞になるべきでないと言っておられるのは全くその通り

だと思います。日本はこんなに分かりやすい悪い例があると言うのに、何故そこから学ぼうとしないのですかね。

自分も10年以上住んでいるけれど、納得する話ばかりです。

日本のサービスと技術は本当にすごい。

以前隣国オーストリアに住んでいたものとしては、「いやいや、ドイツのことをそんなに言うけど、オーストリアなんてもっとひどいよ?!」

と突っ込みを入れながら読みました。

ただ、経済のことについては。経済に詳しいドイツ人よりはあまりご存じないのかな、と思うことはありました。

他の方もおっしゃっていますが、日本経済についてはあまり数字的に確かな記述はありませんね。

サービス面、安全面で日本は世界一です。(東京は大都市のなかではありえないくらい安全です)新幹線の遅れが1年平均たったの20秒だったり、お店に入れば至れり尽くせり。

ただ、個人的観点ですが、それを勝ちとするか、(自分が必要であるものと認識するか)どうかは個人差ですので、8勝2敗はちょっとおおげさかなぁと感じました。私はレストランでの過剰サービスは特に必要と感じませんし、電車が5秒もちがわず発車できても、そこまでしなくても人は生きていけるんじゃない?と感じますし・・・。(もちろん、すごいことだとは思うのですが)

ただ、作者の方、すでに30年ドイツに住んでいらっしゃって、この日本語力はすごいと思います。

語られる驚愕の事実にビックリすると同時に、日本がどれほど素晴らしい国かがよく分かる。

住んでみたドイツ 8勝2敗で日本の勝ち(講談社+α新書)

日本とドイツは共にかっての大戦の敗戦国でありながら、その後は国力を回復して主要な位置をしめる立場にいる。私などはドイツと言えば他の欧米諸国に較べて親近感がある。

EUでは、今ドイツの一人勝ちで、経済も安定している国ドイツの良さが語られる、一方でドイツのあらゆる局面の現実が語られる。それを比較した時に「日本てなんと素晴らしい国か」「日本は楽園」とも私には思えた。

ドイツの脱原発の現状、労働者の時間管理の意識、移民の増加とドイツ人の職業意識その他あらゆる場面が語られるのだが、ひとつだけ例を引こう。

鉄道では自然災害や故障で運行が出来なくなる時もある。

日本では乗客にその情報や推移が知らされ、駅員や乗務員は平身低頭、場合によって代替交通機関への振替輸送などが行われる。

同じ事態がドイツで起こったらどうか? エッ、こんなのありかと思える対応に驚愕する。

同じ鉄道の話題。指定席券を購入して列車をまっていたドイツで、列車が入ってくる直前に「今日はその指定席の号車は接続されておりません」と告げられる衝撃!!

例によって読者の感想文のコピペです。

大雑把に前半分は尖閣や原発の時事ネタに絡めたエッセイが続き、「タイトルは騙しか?」と思ったほどだが、アルザス地方の歴史的経緯は興味深く読めた。

後半は日独比較文化論的な内容。ドイツの現状を歯に衣着せぬ語り口で開陳してくれているのは期待以上だった(特に第5章)。

というか、鉄道の酷さやほかのサービス業の惨状には唖然とさせられた。サービス業がこの有様では、社会全般推して知るべしである。

8勝2敗どころか、そもそも土台が違い過ぎて勝負にならないのでは?と感じた。

ドイツに限らず海外と日本を比べるのは、もういいかげん止めにしてもいい頃だ。西洋に追いつき追い越せの時代はとっくの昔話になった今、我々は海外ではなく日本の過去(歴史ではなく)にもっと目を向けるべきだと思う。先人たちの足跡、暮らしぶり、ものの考え方など、現在の日本が直面するさまざまな問題に対処するヒントがあるに違いない。

ドイツに30年住んでいるという日本人の著者が、日本とドイツを比較して書いています。

この本を読んでもどの辺が8勝2敗なのかは良く分かりません。その辺は著者の感覚なのでしょう。

しかし、あとがきを見ると日本の勝ちと思っているのは確かなようです。

本書からはドイツ人の特徴として、融通がきかない・議論好き・サービスが皆無などが見えてきます。

私の印象では日本が負けているのは、国際社会ではっきりと自分の立場を主張しないこと、海外へ出る留学生が減っていることではないかと感じました。

実際に長期間現地に暮らしている方のこういった指摘は非常に参考になります。

ドイツの初等教育のひどさや鉄道のサービスの悪さ(というよりサービスはない?)ゴミ収集などの仕事は決してドイツ人はしないという格差など・・・。

しかしながら、いくつか首をかしげたくなる部分もあります。両国の労働環境に対する記述では、

ドイツ側の記述が非常に詳細なのに比べ、日本のそれは非常にあっさりしています。東京で働いていた自分の娘が病気で有休を使うことに驚いていたことでも分かるように実態については良くご存じないのだと思います。

また、ギリシャの問題ではかの国を支援することに疑問を投げかけ、ユーロ圏を抜けたいのはドイツの方だと言っていますが、ドイツは先進国としては異常なほど輸出依存度が高くその多くがユーロ圏であること、つまり為替変動を気にせず輸出が出来るため、そこから多くの利益を得ていることには何も触れていません。

ユーロ圏を抜けて一番困るのはドイツではないのですか?

しかし、日本がTPPに参加してドイツの二の舞になるべきでないと言っておられるのは全くその通り

だと思います。日本はこんなに分かりやすい悪い例があると言うのに、何故そこから学ぼうとしないのですかね。

自分も10年以上住んでいるけれど、納得する話ばかりです。

日本のサービスと技術は本当にすごい。

以前隣国オーストリアに住んでいたものとしては、「いやいや、ドイツのことをそんなに言うけど、オーストリアなんてもっとひどいよ?!」

と突っ込みを入れながら読みました。

ただ、経済のことについては。経済に詳しいドイツ人よりはあまりご存じないのかな、と思うことはありました。

他の方もおっしゃっていますが、日本経済についてはあまり数字的に確かな記述はありませんね。

サービス面、安全面で日本は世界一です。(東京は大都市のなかではありえないくらい安全です)新幹線の遅れが1年平均たったの20秒だったり、お店に入れば至れり尽くせり。

ただ、個人的観点ですが、それを勝ちとするか、(自分が必要であるものと認識するか)どうかは個人差ですので、8勝2敗はちょっとおおげさかなぁと感じました。私はレストランでの過剰サービスは特に必要と感じませんし、電車が5秒もちがわず発車できても、そこまでしなくても人は生きていけるんじゃない?と感じますし・・・。(もちろん、すごいことだとは思うのですが)

ただ、作者の方、すでに30年ドイツに住んでいらっしゃって、この日本語力はすごいと思います。

私は月に5~6冊の本を読む。話題の小説もあるが、近頃は評論書と言えば言いのか、解説書と言うのかその種の本が多い。

月間で定期購読しているのはWILLであり、これは六年目に入っただろうか。

さて、この二ヶ月ほどは話題の「永遠の0」同じ作者の「黄金のバンタムを破った男」を読んだし「呆韓論」「日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ」「住んでみたドイツ 8勝2敗で日本の勝ち」「同盟国アメリカに日本の戦争の異議を説く時がきた」等々を読んだ。

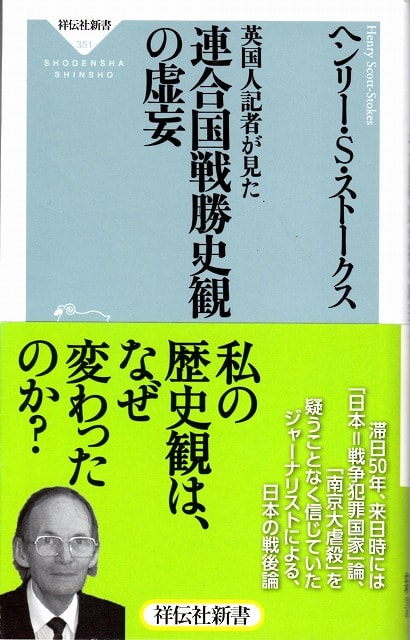

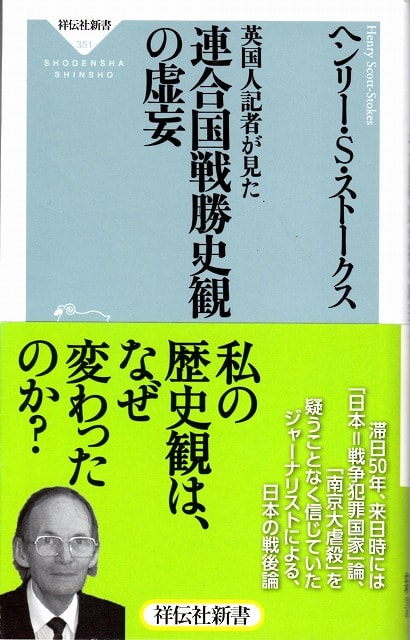

しかし、同時に読んだ今日のテーマ「英国人記者が見た 連合国戦勝歴史観の虚妄(祥伝社新書)」ほど、共鳴し感動した書物はない。

筆者のヘンリー・S・ストークス氏は英国人で『フィナンシャル・タイムズ』『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』各東京支局長を歴任した。

奥様は日本人であるが、歴代の外国人マスコミ担当で最長の勤務をし、三島由紀夫氏との親交も深いなど異色の経歴の持ち主である。

英国人の彼は、来日時には「日本=戦争犯罪国家」論、「南京大虐殺」を疑うことなく信じていた。しかし、この大物ジャーリストは、以降歴史観を180度転換してゆく、何故か? この推移が興味深い。

「戦勝国史観」は、有色人種を蔑視した白人優位主義から発している。それなのに、日本国民の多くが、なぜ、そのような史観を信じているのか、理解に苦しんでいる。さらに著者は「戦勝国史観」は歴史をあざむいており、日本は侵略国家ではなかったと反論する。いわゆる「南京大虐殺」や「慰安婦」問題についても、日本がいわれのない非難を蒙(こうむ)っていることを、証している。

例えば「南京大虐殺」、今は日本軍が南京で三十万人を虐殺したことになっている。しかしこれは中国のプロパガンダ(諜略宣伝)であって、その理由を具体的事実をもって証明している。そして、韓国の光州事件を引き合いに局地で起こった事件(暴動)の実態解明がどれほど複雑怪奇で難しいかを解説している。

また大物ジャーナリストとして色々なリーダーと会っている、その描写も興味深い。

金大中、金日成、シアヌーク殿下、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘等々の人物評価も、意外な事実に驚く。また、1943年に東京で開かれた「大東亜会議」にも触れ、”日本はアジアの希望の光”であったことを詳細に語っている。

私の生涯の愛読の書となるであろう、

以下はこの本を読んだ読者の感想文のコピペである。

以下はこの本を読んだ読者の感想文のコピペである。

「私は日本が大英帝国の植民地を占領したことに、日本の正義があると思った。それを戦後になって、まるで戦勝国が全能の神であるかのように、日本の罪を裁くことに違和感を感じた」。

イギリス人ジャーナリストの立場から、それぞれの国から見た太平洋戦争の正義の意味が異なることを指摘し、日本はどのように歴史と向かい合い、「戦後レジームからの脱却」を位置づけるべきかについての自説を述べた本。著者は『フィナンシャル・タイムズ』『エコノミスト』の東京特派員、『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』の東京支局長を務めてきた経歴を持つ。

「侵略が悪いことなら、世界史で、アジア、アフリカ、オーストラリア、北米、南米を侵略してきたのは、西洋諸国だ。しかし、今日まで、西洋諸国がそうした侵略を謝罪したことはない。どうして日本だけが欧米の植民地を侵略したことを、謝罪しなければならないのか」。

日本人は、太平洋戦争で戦った相手というとまずアメリカを思い浮かべるが、実はイギリスがこの戦争をきっかけに失ったものは実に膨大だった。著者が子供の頃に地球儀を使って説明されたという栄光の大英帝国の基盤の要はアジアの植民地であり、しかし、日本の快進撃とともにその数百年の支配が一気に崩れ、その後これらの地域が独立に向かって大英帝国は消えることになった。そこに、日本軍捕虜収容所での英兵の扱いの問題が加わり、イギリスの日本への戦後の国民感情は相当ひどいものであったそうだ。同様に、オランダ、フランス、アメリカもアジアの植民地を失った。著者は、そのような歴史を振り返りながら、引用した上記のようなごく基本的な問いかけを行っている。他にも、南京や朝鮮半島における歴史的争点や、靖国神社参拝といったことについて、著者の見解が次々と書き連ねられている。

50年間の長きにわたって欧米を代表する一流紙の記者であったため、たくさんの有名人に会っていて、その思い出話を披露しているのも本書の特徴である。特に親交が深かった三島由紀夫については多くのページを割いており、三島が命を賭けて伝えようとしていたものを今を生きる日本人に改めて問いかけている。他にも戦後の重要人物が目白押しである。田中角栄、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘、白洲次郎、麻生和子、シアヌーク、スカルノ、金大中、金日成。例えば、シアヌーク殿下が、みずから日本軍将校を主役にした映画を監督・主演して作って、金日成・正日親子の前で上映して賞賛されたというようなエピソードも登場する。また、駆け出しのころには、後にイギリスの首相になるエドワード・ヒースにも会っているし、戦後日本を世界に紹介する上で大きな貢献を果たしたドナルド・キーン、エドワード・サイデン・ステッカー、アイヴァン・モリスのことも語っている。

これは本文において著者が書いているだけでなく、解説部分において加藤英明氏も全く同じことを書いているが、敗戦国であるという以外に日本が誤解を受けている理由として、日本から正しい情報があまり発信されていない点を上げているのは気になった。現在、日本が中国や韓国から非難を受けているあの時代の論点のいくつかは、元をたどれば日本のメディアが火付け役になっているものだ。また、著者は「日本の主張が、英語で発信されてこなかったことが大きい」とも述べている。

内容を要約すると、大東亜戦争はアジア解放戦争だった、

南京大虐殺や慰安婦はただの捏造、東京裁判は無効。

亡命中の故シアヌーク殿下が「ボゴールの薔薇」という映画を撮影、

自ら日本軍将校を演じ、日本軍を解放軍として描いた・・・

北朝鮮兵が演じる日本兵が「捧げ銃」をする姿は奇観・・・

という小話がかなり気に入った。

歴史の予備知識がなくとも読めるので幅広い方々にお勧めする。

色々な意味で優れたジャーナリストだなぁと思う。

日本人には持ち得ない新鮮な視点で、元々フェアな人が、より一層フェアであろうと努力して、書き上げたと感じられた。

youtube「ハリー杉山 Henry Scott-Stokes 息子へのまなざし」がいい。

こんな人を父に持った人は、さぞ誇らしいだろうなぁと思う。

(他人に誇るのではなく、胸の内、密かに誇る誇らしさ)

優れたレビューが既に幾つもついており、付け加えたいことなどほとんどない。

本筋ではないけれども、既についたレビューの中で、あまり触れられていない事柄に、クエーカー教徒のことがあった。

p.209

私(筆者)が・・・、日本人に親しみを感じるのは、クエーカー教徒だからかもしれない。

クエーカー教徒も差別を受けてきた。・・・役人にも、軍人にも、法律家にもなれなかった。土地も所有できなかった。キリスト教新教の一派だが・・・・。特色は、権威に対して頭を下げないことだ。自由と独立を信条としている。・・・一方で真摯で、礼儀正しいことで知られる。

少数派・・・。

クエーカー教には神職がいない。集まって瞑想し、霊感を受けた者が、立ち上がって感じたままを話す。一人が話しすぎた場合は先達が穏やかな語り口調で終えるよう促す。賛美歌を歌うこともない。教義を押しつけることもなく個人が霊感することを尊重する。一人ひとりが良心と向き合う。

クエーカーの集会所は、木で建築され、派手な装飾が一切ない。素朴なところが、神道の神社と結びつく。聖書も丸呑みにすることがない。キリストを信仰するが、盲信よりも、「いったいキリストは、どういう方か」と問い続ける。形式や教義がない。

戦中までのドナルド・キーン氏の経歴に触れた箇所も、面白かった。

禍福は糾える縄の如し(Good luck and bad luck alternate like the strands of a rope.)だなと思った。

p.211

戦後の日本兵の気高さに打たれたドナルド・キーン

エドワード・サイデンステッカー、アイヴァン・モリスの三人が、日本文学を世界に紹介するうえで、大きな貢献をした外国人として、よく知られている。

月間で定期購読しているのはWILLであり、これは六年目に入っただろうか。

さて、この二ヶ月ほどは話題の「永遠の0」同じ作者の「黄金のバンタムを破った男」を読んだし「呆韓論」「日本よ、世界の真ん中で咲き誇れ」「住んでみたドイツ 8勝2敗で日本の勝ち」「同盟国アメリカに日本の戦争の異議を説く時がきた」等々を読んだ。

しかし、同時に読んだ今日のテーマ「英国人記者が見た 連合国戦勝歴史観の虚妄(祥伝社新書)」ほど、共鳴し感動した書物はない。

筆者のヘンリー・S・ストークス氏は英国人で『フィナンシャル・タイムズ』『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』各東京支局長を歴任した。

奥様は日本人であるが、歴代の外国人マスコミ担当で最長の勤務をし、三島由紀夫氏との親交も深いなど異色の経歴の持ち主である。

英国人の彼は、来日時には「日本=戦争犯罪国家」論、「南京大虐殺」を疑うことなく信じていた。しかし、この大物ジャーリストは、以降歴史観を180度転換してゆく、何故か? この推移が興味深い。

「戦勝国史観」は、有色人種を蔑視した白人優位主義から発している。それなのに、日本国民の多くが、なぜ、そのような史観を信じているのか、理解に苦しんでいる。さらに著者は「戦勝国史観」は歴史をあざむいており、日本は侵略国家ではなかったと反論する。いわゆる「南京大虐殺」や「慰安婦」問題についても、日本がいわれのない非難を蒙(こうむ)っていることを、証している。

例えば「南京大虐殺」、今は日本軍が南京で三十万人を虐殺したことになっている。しかしこれは中国のプロパガンダ(諜略宣伝)であって、その理由を具体的事実をもって証明している。そして、韓国の光州事件を引き合いに局地で起こった事件(暴動)の実態解明がどれほど複雑怪奇で難しいかを解説している。

また大物ジャーナリストとして色々なリーダーと会っている、その描写も興味深い。

金大中、金日成、シアヌーク殿下、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘等々の人物評価も、意外な事実に驚く。また、1943年に東京で開かれた「大東亜会議」にも触れ、”日本はアジアの希望の光”であったことを詳細に語っている。

私の生涯の愛読の書となるであろう、

「私は日本が大英帝国の植民地を占領したことに、日本の正義があると思った。それを戦後になって、まるで戦勝国が全能の神であるかのように、日本の罪を裁くことに違和感を感じた」。

イギリス人ジャーナリストの立場から、それぞれの国から見た太平洋戦争の正義の意味が異なることを指摘し、日本はどのように歴史と向かい合い、「戦後レジームからの脱却」を位置づけるべきかについての自説を述べた本。著者は『フィナンシャル・タイムズ』『エコノミスト』の東京特派員、『ロンドン・タイムズ』『ニューヨーク・タイムズ』の東京支局長を務めてきた経歴を持つ。

「侵略が悪いことなら、世界史で、アジア、アフリカ、オーストラリア、北米、南米を侵略してきたのは、西洋諸国だ。しかし、今日まで、西洋諸国がそうした侵略を謝罪したことはない。どうして日本だけが欧米の植民地を侵略したことを、謝罪しなければならないのか」。

日本人は、太平洋戦争で戦った相手というとまずアメリカを思い浮かべるが、実はイギリスがこの戦争をきっかけに失ったものは実に膨大だった。著者が子供の頃に地球儀を使って説明されたという栄光の大英帝国の基盤の要はアジアの植民地であり、しかし、日本の快進撃とともにその数百年の支配が一気に崩れ、その後これらの地域が独立に向かって大英帝国は消えることになった。そこに、日本軍捕虜収容所での英兵の扱いの問題が加わり、イギリスの日本への戦後の国民感情は相当ひどいものであったそうだ。同様に、オランダ、フランス、アメリカもアジアの植民地を失った。著者は、そのような歴史を振り返りながら、引用した上記のようなごく基本的な問いかけを行っている。他にも、南京や朝鮮半島における歴史的争点や、靖国神社参拝といったことについて、著者の見解が次々と書き連ねられている。

50年間の長きにわたって欧米を代表する一流紙の記者であったため、たくさんの有名人に会っていて、その思い出話を披露しているのも本書の特徴である。特に親交が深かった三島由紀夫については多くのページを割いており、三島が命を賭けて伝えようとしていたものを今を生きる日本人に改めて問いかけている。他にも戦後の重要人物が目白押しである。田中角栄、岸信介、安倍晋太郎、中曽根康弘、白洲次郎、麻生和子、シアヌーク、スカルノ、金大中、金日成。例えば、シアヌーク殿下が、みずから日本軍将校を主役にした映画を監督・主演して作って、金日成・正日親子の前で上映して賞賛されたというようなエピソードも登場する。また、駆け出しのころには、後にイギリスの首相になるエドワード・ヒースにも会っているし、戦後日本を世界に紹介する上で大きな貢献を果たしたドナルド・キーン、エドワード・サイデン・ステッカー、アイヴァン・モリスのことも語っている。

これは本文において著者が書いているだけでなく、解説部分において加藤英明氏も全く同じことを書いているが、敗戦国であるという以外に日本が誤解を受けている理由として、日本から正しい情報があまり発信されていない点を上げているのは気になった。現在、日本が中国や韓国から非難を受けているあの時代の論点のいくつかは、元をたどれば日本のメディアが火付け役になっているものだ。また、著者は「日本の主張が、英語で発信されてこなかったことが大きい」とも述べている。

内容を要約すると、大東亜戦争はアジア解放戦争だった、

南京大虐殺や慰安婦はただの捏造、東京裁判は無効。

亡命中の故シアヌーク殿下が「ボゴールの薔薇」という映画を撮影、

自ら日本軍将校を演じ、日本軍を解放軍として描いた・・・

北朝鮮兵が演じる日本兵が「捧げ銃」をする姿は奇観・・・

という小話がかなり気に入った。

歴史の予備知識がなくとも読めるので幅広い方々にお勧めする。

色々な意味で優れたジャーナリストだなぁと思う。

日本人には持ち得ない新鮮な視点で、元々フェアな人が、より一層フェアであろうと努力して、書き上げたと感じられた。

youtube「ハリー杉山 Henry Scott-Stokes 息子へのまなざし」がいい。

こんな人を父に持った人は、さぞ誇らしいだろうなぁと思う。

(他人に誇るのではなく、胸の内、密かに誇る誇らしさ)

優れたレビューが既に幾つもついており、付け加えたいことなどほとんどない。

本筋ではないけれども、既についたレビューの中で、あまり触れられていない事柄に、クエーカー教徒のことがあった。

p.209

私(筆者)が・・・、日本人に親しみを感じるのは、クエーカー教徒だからかもしれない。

クエーカー教徒も差別を受けてきた。・・・役人にも、軍人にも、法律家にもなれなかった。土地も所有できなかった。キリスト教新教の一派だが・・・・。特色は、権威に対して頭を下げないことだ。自由と独立を信条としている。・・・一方で真摯で、礼儀正しいことで知られる。

少数派・・・。

クエーカー教には神職がいない。集まって瞑想し、霊感を受けた者が、立ち上がって感じたままを話す。一人が話しすぎた場合は先達が穏やかな語り口調で終えるよう促す。賛美歌を歌うこともない。教義を押しつけることもなく個人が霊感することを尊重する。一人ひとりが良心と向き合う。

クエーカーの集会所は、木で建築され、派手な装飾が一切ない。素朴なところが、神道の神社と結びつく。聖書も丸呑みにすることがない。キリストを信仰するが、盲信よりも、「いったいキリストは、どういう方か」と問い続ける。形式や教義がない。

戦中までのドナルド・キーン氏の経歴に触れた箇所も、面白かった。

禍福は糾える縄の如し(Good luck and bad luck alternate like the strands of a rope.)だなと思った。

p.211

戦後の日本兵の気高さに打たれたドナルド・キーン

エドワード・サイデンステッカー、アイヴァン・モリスの三人が、日本文学を世界に紹介するうえで、大きな貢献をした外国人として、よく知られている。

NGOは天下り天国 2005/2/3

米国の捕鯨船はかつて大西洋、太平洋から日本海にまで入り込んで鯨を獲った。獲るのはメルヴィルの昔から鯨油のため。

彼の『白鯨』には捕獲した抹香鯨から油を取る様子が克明に書かれている。

まず頭を切断し、胴体を吊るし 「ちょうどオレンジの皮を剥くように」 厚さ15インチもの皮脂を剥ぎ取って巻き取っていく。それで一頭からドラム缶10本分の油が取れる。

頭の方は鼻先を上にして額をかち割って芳香のある脳油を汲み出していく。バケツで90杯も取れる。 皮を剥かれた鯨はそのまま海に捨てられ、鮫と海鳥の餌になる。 鯨油はきめが細かい上に零下でも凍らない特性があった。これが20世紀に入って登場した自動車の潤滑油に最適だったことからメルヴィルの時代以上に鯨獲りは盛んになった。

1930年代には、米、ノルウェーなどが競って年間4万頭もの鯨を獲っている。ところが70年代、高分子化学の発達で安価な合成油が生まれると、もう鯨油は不要品に。米捕鯨船団も瞬時に消滅した。もちろん各国と捕獲割り当てやその調整をやってきた商務省の捕鯨部門も消滅するはずだった。 なぜなら米国では役人は必要悪と看なされ、減らせば納税者が喜ぶ。とくに共和党は民間でできることは民間でやる、政府の統制はない方がいいという「小さな政府」主義だ。 民主党だって納税者の顔色を窺う。不要の捕鯨部門は消え去る運命だったが、そうはならなかった。

民主党系の自然保護、野性動物保護団体が政府に代わって捕鯨部門の仕切りをしましょうと言い出した。 政府は人減らし、予算減らしができ、彼らは自己負担で自分たちの主張を国家の名のもとに国際社会に直に訴えられる。おまけに共和党でも彼らの支持を取り付けられる。納税者も納得する。

次のIWC総会に米国は一新した代表を送り込み二つの提案をした。

一つは総会には政府代表に加えて民間団体のオブザーバー参加ができるようにしたい。 それが認められると二つ目に捕鯨は野蛮だし鯨を絶滅させる。取り合えず10年間、捕鯨を止めよう。

あのモラトリアムである。 何を身勝手な、と日本は思った。しかし合成油があれば多くの国は捕鯨の必要はない。 それに米国につけば援助が得られ、ついでに小癪な日本をいたぶれる。 ポール・マッカートニーは 「鯨は人間並みの高等生物。鯨を食う日本人は人肉食いだ」 と侮蔑し、動物愛護の白人オブザーバーが日本代表に赤インクをかけ、生卵をぶつけた。犬にそれをやったら動物虐待になるが、日本人になら構わなかった。

暢気な日本政府もやがて米政府代表の正体が実は自然保護団体の民間人だということに気づく。 彼らは政府の委任を受けると滞在費も含め大方は自腹で参加していた。 メキシコのプエルト・バヤルタでの総会で、アンティグア・バーブーダ政府の代表は米国の海獣保護運動家だった。彼は同国政府に掛け合って政府代表のポストを買い、さらにIWCの年間2000ドルだかの加盟費を自腹で払って参加したとこちらの質問に答えた。 国際会議で自分が一票を投じられ、意見も言える。そんな出費は安いものさと彼は胸を張ったものだ。

アジア財団のA・ホルバートが朝日新聞に「NGOとは小さな政府が潮流の中で民間活力を効率的に使う考え方」と説明している。役人を減らし、足りないところは民間の有志に補ってもらう。米国のIWC代表はまさにその鑑なのだ。 さて世界に冠たる「大きな政府」日本は役人が溢れ返る。 本来NGOは要らない環境だが、現実はやたらに繁殖している。 何故か。天下り役人が仕切れば自腹でなく税金が使え、悪さもし放題だからだ。元役人も絡まないで、自腹でやっているNGOなど数えるほどもない。

で、政府も税金を食うNGOの見直しを考えているが、そこに口を出すのがあのロッキード事件に出てきた堀田力。朝日新聞は「民間」と書くが、何を言う、れっきとした元検事だ。

彼はNGOを非課税にしろとかいう。仮に彼の主張に理があってもNGOの原点は小さな政府と自腹が形だろう。 だいたい元役人が自分に都合のいいように税問題を語ること自体おかしいと思わないのか。

永らく続けてまいりました「変見自在 高山正之の本は面白い」は、今回をもって一度終了いたします。

又新しい材料を仕込みますので、いずれの機会に再開するつもりです。

米国の捕鯨船はかつて大西洋、太平洋から日本海にまで入り込んで鯨を獲った。獲るのはメルヴィルの昔から鯨油のため。

彼の『白鯨』には捕獲した抹香鯨から油を取る様子が克明に書かれている。

まず頭を切断し、胴体を吊るし 「ちょうどオレンジの皮を剥くように」 厚さ15インチもの皮脂を剥ぎ取って巻き取っていく。それで一頭からドラム缶10本分の油が取れる。

頭の方は鼻先を上にして額をかち割って芳香のある脳油を汲み出していく。バケツで90杯も取れる。 皮を剥かれた鯨はそのまま海に捨てられ、鮫と海鳥の餌になる。 鯨油はきめが細かい上に零下でも凍らない特性があった。これが20世紀に入って登場した自動車の潤滑油に最適だったことからメルヴィルの時代以上に鯨獲りは盛んになった。

1930年代には、米、ノルウェーなどが競って年間4万頭もの鯨を獲っている。ところが70年代、高分子化学の発達で安価な合成油が生まれると、もう鯨油は不要品に。米捕鯨船団も瞬時に消滅した。もちろん各国と捕獲割り当てやその調整をやってきた商務省の捕鯨部門も消滅するはずだった。 なぜなら米国では役人は必要悪と看なされ、減らせば納税者が喜ぶ。とくに共和党は民間でできることは民間でやる、政府の統制はない方がいいという「小さな政府」主義だ。 民主党だって納税者の顔色を窺う。不要の捕鯨部門は消え去る運命だったが、そうはならなかった。

民主党系の自然保護、野性動物保護団体が政府に代わって捕鯨部門の仕切りをしましょうと言い出した。 政府は人減らし、予算減らしができ、彼らは自己負担で自分たちの主張を国家の名のもとに国際社会に直に訴えられる。おまけに共和党でも彼らの支持を取り付けられる。納税者も納得する。

次のIWC総会に米国は一新した代表を送り込み二つの提案をした。

一つは総会には政府代表に加えて民間団体のオブザーバー参加ができるようにしたい。 それが認められると二つ目に捕鯨は野蛮だし鯨を絶滅させる。取り合えず10年間、捕鯨を止めよう。

あのモラトリアムである。 何を身勝手な、と日本は思った。しかし合成油があれば多くの国は捕鯨の必要はない。 それに米国につけば援助が得られ、ついでに小癪な日本をいたぶれる。 ポール・マッカートニーは 「鯨は人間並みの高等生物。鯨を食う日本人は人肉食いだ」 と侮蔑し、動物愛護の白人オブザーバーが日本代表に赤インクをかけ、生卵をぶつけた。犬にそれをやったら動物虐待になるが、日本人になら構わなかった。

暢気な日本政府もやがて米政府代表の正体が実は自然保護団体の民間人だということに気づく。 彼らは政府の委任を受けると滞在費も含め大方は自腹で参加していた。 メキシコのプエルト・バヤルタでの総会で、アンティグア・バーブーダ政府の代表は米国の海獣保護運動家だった。彼は同国政府に掛け合って政府代表のポストを買い、さらにIWCの年間2000ドルだかの加盟費を自腹で払って参加したとこちらの質問に答えた。 国際会議で自分が一票を投じられ、意見も言える。そんな出費は安いものさと彼は胸を張ったものだ。

アジア財団のA・ホルバートが朝日新聞に「NGOとは小さな政府が潮流の中で民間活力を効率的に使う考え方」と説明している。役人を減らし、足りないところは民間の有志に補ってもらう。米国のIWC代表はまさにその鑑なのだ。 さて世界に冠たる「大きな政府」日本は役人が溢れ返る。 本来NGOは要らない環境だが、現実はやたらに繁殖している。 何故か。天下り役人が仕切れば自腹でなく税金が使え、悪さもし放題だからだ。元役人も絡まないで、自腹でやっているNGOなど数えるほどもない。

で、政府も税金を食うNGOの見直しを考えているが、そこに口を出すのがあのロッキード事件に出てきた堀田力。朝日新聞は「民間」と書くが、何を言う、れっきとした元検事だ。

彼はNGOを非課税にしろとかいう。仮に彼の主張に理があってもNGOの原点は小さな政府と自腹が形だろう。 だいたい元役人が自分に都合のいいように税問題を語ること自体おかしいと思わないのか。

永らく続けてまいりました「変見自在 高山正之の本は面白い」は、今回をもって一度終了いたします。

又新しい材料を仕込みますので、いずれの機会に再開するつもりです。