たまに出てくる、大変危険でむずかしいDTM用語必死の自己流解釈回となっております。

書いている本人は下記用語の初心者ですので、取り扱いの際は最新の注意と最大限の警戒心(!)

をお持ちの上でお読みいただければ、間違っていた情報の際に同じ轍を踏まないですむと思われます。

そう、俺の屍を越えてゆけ的な記事です。

今回、一度に沢山の専門用語が出てくるので、

予めコレらについて細かく書きました的リストを挙げておくことにしますた(後でパッと見てわかるように)

AUXトラック(←Cubase用の言葉ではなかった)

Cubaseについての言葉

・FXチャンネル

・センド リターン

・インサート

・トラックとチャンネル

・バス

・グループチャンネル

・Q-Link

・VCAフェーダー

ステム

ほんっとこういう言葉、背景分からないとDAWの迷宮入り確定しそう。

いつの時代の~とか、どの立場からの~とかで説明の仕方がどっと変わっているので

言葉がどう使い分けられているかが分かるかはDTMの楽しみ方に大きく影響するんだってばよ…。

-- -- -- -- -- -- --

さて、目下取り組み中の“G#キーメインでスケールを覚えながら、30秒の曲を作る練習”、

略して“G#キー30秒練習曲”の2曲目ができた(この記事完成するまでに3曲目もできた…)。

なのに、前回買ったミキシングマスタリングテクニック本の読みが遅い!

そしてもれなく → テクニック本で手法を理解するまで3曲ともMIX待ち。

うん…しょうがない。ここは着々とやるしかーない。

てことで、テクニック本読み進めました。

…序盤のコンプ練習ページの題材の変化前、後の違いがいくつか分からないブー(´・з・`)

うん…しょうがない。こういうときは淡々と進むしかない。

とりあえず中級的なことやってそうな途中すっ飛ばし、常々疑問を見て見ぬフリしてきたとこっぽい

P74の「プラグイン・エフェクトの基礎知識」の段に突入。

すると<プラグイン・エフェクトの使い方>のところで現れましたこんな一文、

(プラグイン・エフェクトを)「センドで送ったAUXトラックに挿す」

何言ってるのかわからねぇが、なんとなくやっぱり分からない┏(I:)ン?

いやサッパリ分かりまへん。“センド”も分からなければ“AUX”もワケワカメ。

鮮度でおっくすなんだって??

うん…しょうがない。ここまできたら調べる時です。

なんで早く調べなかったのか…Sleepfreaks先生!!

読むより動画のが理解しやすいとはまさにこれ(ここでは順を追って後ほど動画紹介します)。

ただの単語の意味としては、

・センド=送る、

・AUX(Auxiliary、オグジュアリー。×ラグジュアリー)=補助の、予備的な

と言う意味。

そして分かったのは、“AUXトラック”という呼び方は、

ProToolsやLogicといったDAWを使う人向けの用語であって、

CubaseやStudioOneを使う人は“ FXチャンネル ”という言葉になるそうです。

本当は仕組み的にはちょっとだけ違うところあるっぽいけれど、ほぼ同じと見て差し支えないはず。

これに気付くまでほんとわけわからなかったー…。もう。

(ちなみに「FX」=「Effects」の略称なのです。音が似てるからかな。

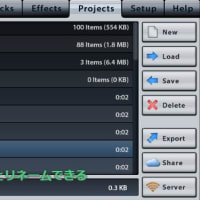

MusicStudio使っている人ならこの略称はたぶんお馴染みになっているかと思いますが、

案外ここでわけわからなくなっている方もいらっしゃる様子)

では先ほどの意味不明文、

(プラグイン・エフェクトを)「センドで送ったAUXトラックに挿す」 とはつまり(早々に文で説明しようとする矛盾)、

Cubase使う人でいうところの文章にすると

(プラグイン・エフェクトを)「センドで送ったFXチャンネルトラックに挿す」 になるのでしょう。

ほぅ、なるほどね。

で、センドって、FXチャンネルトラック(あるいはAUXトラック)ってなんですかに?┏(I:)ン?

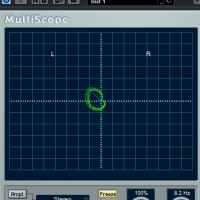

とここで、唐突に先ほどのSleepfreaks先生の 分かりやすい図が出てくる動画をひとつ。

Send Return(センドリターン)DTM用語集(Sleepfreaks DTMスクール)

これ↑見てお分かりの方はもう脳内地盤が出来ていらした方なのでしょう。素晴らしい。

なんとなく分かったような気がしたけれど、もうひと押し理解に自信を持ちたい~と思い

改めて別の言い方で表せるか試してみます↓。

その前に、トラックだのチャンネルだのって…なんなの?同じなの?違うの?どっち!?

という、混同してもなんとなく意味が通じちゃいそうなほどに微妙な疑問を先に解消しておくと…

(合ってるかどうか自信は30%くらい…)

トラック →レコーダー側のことばで、録音時の受け入れ箱。

(Cubase9で言ったら通常画面中央で編集する、各楽器の音程やオートメーションとかを

決めたものを入れておく箱。これが全くないとチャンネルに渡せないし、音もならないはず)

オーケストラでいうところの“楽譜”

チャンネル →ミキサー側のことばで、ミキシング時の受け入れ箱。

(Cubase9で言ったら画面下ゾーンに表示できるようにもなった、各トラックの音を受けて

加算・加工出力できる受け箱。画面左にでも見られる、よくメーターとか表示されるとこのこと)

オーケストラでいうところの“演奏する人”

DAWでトラック箱に音(と音程)を指定すると、同時にチャンネル箱にもトラックの情報が連動するためか

一蓮托生的な、運命共同体的な、二人揃わないと変身できない元祖ふたりはプリキュアみたいなアレなんでしょうか。

こういう意味なら確かにトラックとチャンネルを混同してもなんとなく意味通じるってことなのかも…。

*トラック/チャンネルはMIDIを背景に調べるとまたちょっと別の説明になる様子です…

それでは、先ほどのセンドリターン動画理解のための下地に戻りつつ

センドとFXチャンネルトラック(AUXトラック)の理解に話を戻しますと…

ある音にエフェクトを掛けたい時、

その音(というかトラック)一つだけ に掛ける時には【インサート機能】を用い、

トラック01 →エフェクト(例えばダイナミクス)

トラック02 →エフェクト(例えばコンプレッサー)

複数の音(というかチャンネル)を同じ用途で一つのエフェクトに掛ける時には【センド機能】を用いる。

チャンネル01

チャンネル02 →エフェクト(大体リバーブやディレイ等の空間系のエフェクト)

チャンネル03 ↑

: なんで空間系エフェクトが多いのかというと、空間系エフェクトは

残響計算の関係でCPU使用率が上がるため、複数立ち上げるよりも

一括して一つのエフェクトにまとめるのがお得、ということらしい。

空間系エフェクトは節約してセンド(鮮度)が良さげですってよ奥様。

他にも大事な理由があってその解説で分かりやすい質疑応答ページがありましたので

こちらを御覧いただくと一発で分かるかと→Yahoo知恵袋より

乱暴に一言でまとめると…無駄だったり音を悪化させるから、ってことでした。

…という仕組みを頭の中においてプラグイン・エフェクトを使いましょ、

“FXチャンネルトラック”は複数のトラックを同一エフェクトにかける時(大体空間系エフェクト)のまとめ箱ですからね、

というのが、

さっきまでの意味不明文「センドで送ったAUXトラックに挿す」、

Cubaseでいうところの「センドで送ったFXチャンネルトラックに挿す」というプラグイン・エフェクトの

使い方説明だったのでした。

この時点で「ミックスマスタリングテクニック」本P74、5に書いてあったプラグイン・エフェクトの使い方のうち、

1.録音されたトラックに直接挿す (←インサート機能のことなので理解済み)

2.センドで送ったAUXトラックに挿す (←FXチャンネルトラックのことで理解済み)

3.バスで送ったAUXトラックに挿す

4.マスターに挿す

二つがようやっと理解できたことになるはずで、まだあと2つ使い方が残っているのでした。

あくまでCubase使用者向けの説明ではないんだろうなぁということは心に留めながらも

せっかくなので、残り2つも自己流にまとめてみながら、関連してくる専門用語の荒波を乗り越えてみます。

それではさっそく…

「3.バスで送ったAUXトラック」って文。これもCubase用に使われないことばな雰囲気ですが、

【バス(Bus)】という言葉自体はCubase内でも使われております(「バスなし」という表記で)。

「センドではなく、バスで送る~」というような言い方で用いられるときは他DAW用の文言ですが

(つまり、空間系エフェクトのセンド送り…はせずに、他タイプのエフェクト使用用途にバスで送る、とか

バストラックという受け入れ箱自体ができたりするんですと)、

まんま路線バス同様に、複数のお客さんを行先へまとめて送り出すという感覚でことばを捉えて良い様子。

分かりやすい例だと、ドラムの音(シンバル、スネア、バスドラム、カウベルetc.)やオーケストラの弦楽器たちを

一括してエフェクトやボリュームフェーダー操作しやすいようにひとまとめにする(連動機能をもたせる)というような。

バス送りでエフェクト(コンプレッサー)を使う動画↓ (コンプレッサーはNot空間系エフェクト)

Native Instruments Solid Bus Compの使い方 バスコンプを使用してサウンドをまとめる(Sleepfreaks DTMスクール)

つまり…、一例ですけどドラムさんたちを一まとめ(バス)で通してエフェクトを取り扱う、ということか。

旅行先でそれぞれの家族をホテル直行バスに乗せちゃう旅行代理店みたい。

怪しい空気(空間系エフェクト)をまとってない家族専用のホテル直行バス、って覚えておこう…。

(空間系FXにもバスって使っている説明みかけたこともあるので文脈で薄々理解するのが安全かなぁ)

- - - - - - - - - - - -

さて、ここで私ちょっとつまりました。

原因は「一括して操作できる」という機能(ことば)で似たものが他にもあったのです。

それが【グループチャンネル】、【Q-Link】、【VCAフェーダー】、【ステム】ということば。こんにゃろぅ。

先の3つはどれもCubase用語なのですが、

このQ-Link、VCAフェーダー、AI7には付いていない機能だったりして当初若干の混乱…。

まず、簡単に済むQ-Link機能について取り上げますと、

選択した複数のチャンネルの「ボリューム」「パン」「ミュート(M)/ソロ(S)」など、

あらかじめ、もしくはデフォルト設定された任意の項目をミキシング時に一括操作できるように

“一時的に”(クイックのQ)リンクさせることができる機能、ということでした。

またもやSleepfreaks動画で失礼しますが、

状況分からないままですすめるよか、パッと見て分かるほうが得策ですネッ(説明努力の放棄)。

Cubase 7 新機能 ミックスコンソールの使い方② Reverb / PANテクニック(Sleepfreaks DTMスクール)

始めの2分間がQ-Linkの説明です。が、そのあとのテクニックも大変有意義。

続いて【VCAフェーダー】。

これはもう完全にMIXコンソール画面での使用で、おそらくQ-Link以上に

うまいこと複数のチャンネルをコントロールしたい時に使える機能なのではという様子です。

オートメーション含めて操作でき、かつオートメーション変化前の状態も表示でき~の、

入れ子にもでき~の、ってもう言うことないんじゃね? という印象。

ではまるまる理解できるこちらの動画を。

Cubase Pro 8の使い方③ VCAフェーダー(Sleepfreaks DTMスクール)

さて「一括操作」を思わせ~惑わせ~なもう一つのCubase老舗用語【グループチャンネル】。

正しくはグループチャンネルトラック。

正直、VCAフェーダーからちょっとやれることが減った程度で ほぼ似たグループ化機能、という様子とお見受けしますが…

オートメーション書いてるものにはVCAフェーダー、

それほどでなければグループチャンネル、

みたいな使い分けで区別していけば効率良さげということなのかな…?

そして、グループチャンネルとFXチャンネルの違い(使い分け案)の件で以下のサイト様が

プラグインレイテンシー(プラグイン使用で生じるデータ処理の遅延)補正の解除機能について記載されています。

Mtk's Blogさん(http://blog.fujiu.jp/2014/04/cubase-fx.html)

(記事はCubase7.5なので9についても同じかどうかは未確認です)

てことはなんだ、FXチャンネル/VCAフェーダー/グループチャンネル の3つは

細かい使い分けしないなら ほぼ似たような用途として使うこともありと言えばありってことか?

そして残る用語【ステム】。

ステムミックス、ステムを書き出す、ステムデータを渡す〜というような使い方をされるようで(サンレコ2月号にも書いてありました)、

幾つかの音楽に関わるそもそも説/話を見る限り、

そもそも(その1)、音符記号 ♩ の、縦の棒部分のこと。“棒”とか“符幹”とも呼ばれる、通称おたまじゃくしのアレ。

そもそも(その2)NativeInsturments社のファイル・フォーマットのこと、本当はStems。

そもそも(その3)STEMとはサイエンスのS、テクノロジーのT、エンジニアのE、マセマティックスのM(←数学のこと)の頭字語。

そもそも(その4)これといった由来が見つけられなかったもののこと(←あくまで私が、です)

とりあえず、DJをするような人が出会うパターンだとその2の意味合いも関係してきますが、

DTMに関する文脈でステムという言葉が出てきたときはその4。

つまり、マスタリング前の(マスタリングの編集作業を前提として)同じ系統にグループ化させたオーディオファイルのこと。

ミキシング終えて、マスタリングに向けて全体を最終調整するための位置まで済ませた、ってことのようで。

意味合いは同じだけれど、その2のステムファイルで、という話になるとこれが4つのファイルと決まっていたようです

(4つというのはNI社製品TRAKTOR PRO 2対応用にということで、互換性無視すれば別の製品などは4つに限らない様子)。

で、その4つはDJが使いやすいパターン(ビート、ベース、メロディ、ボーカル)や、

別パターン(なんならビート、ビート、ベース、サブベースみたいな組み合わせもOK)というような系統でまとめ、

それをやりとりすると便利ーという使い方のよう。

ちょっと話がそれましたが、どちらにしても、

これは上述した「バス」でまとめたものを外部に持ち出すような際に用いられることばで、

曲の依頼主とかにここ直して欲しい、などの要望があったり、この曲のドラムだけサンプルとして切り売りして〜

というような際に用いられることが適切なお言葉なのでした。

ねぇ、もーなにこの初心者殺し。

四つも(違うんだけど)似たような意味合いの用語作りやがってお作りになられまして こんにゃろ〜囧

- - - - - - - - - - - -

さぁ(もう長くて何やってたんだか忘れそうだ…)、

「ミックスマスタリングテクニック」本P74、5に書いてあったプラグイン・エフェクトの使い方

の最後の最後、

4.マスターに挿す

これは、もう分かりましたよ。一番最後の作業で影響を及ぼすプラグイン・エフェクトの使い方ですよね。

曲やサウンドの仕上がりにもよるのでしょうけれど、よく聞くのはコンプレッサーや、

リミッター、マキシマイザーなどが用いられやすい様子。

ここまでの編集次第では、必要ないエフェクトをマスターに挿してた~なんていう、

悪い意味で ちりも積もれば現象 が起きかねない状態になりやすいので、

用途見極め、必要性を感じてこそ効果の出る、良いプラグイン・エフェクトの使い方を習得しましょうね、

ということなのですね…はい、わかりました<(_ _ )>

ここまでお読みになられました奇特なあなたさま、

かも、だそう、のようといった推定文に溢れる大変危険で怪しさ満載の記事に

お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。疲れましたね。私疲れました。

でもようやっとプラグイン・エフェクトの使い方について、基礎というものが見えてきた気がします。

さぁ、これで、間違った箇所に更に奇特な訂正赤ペン先生さまがコメントくだされば完璧っ。

訂正入らなければこの記事はいっしょうはじさらしだぁぁぁ!m9(^Д^)プギャー

書いている本人は下記用語の初心者ですので、取り扱いの際は最新の注意と最大限の警戒心(!)

をお持ちの上でお読みいただければ、間違っていた情報の際に同じ轍を踏まないですむと思われます。

そう、俺の屍を越えてゆけ的な記事です。

今回、一度に沢山の専門用語が出てくるので、

予めコレらについて細かく書きました的リストを挙げておくことにしますた(後でパッと見てわかるように)

AUXトラック(←Cubase用の言葉ではなかった)

Cubaseについての言葉

・FXチャンネル

・センド リターン

・インサート

・トラックとチャンネル

・バス

・グループチャンネル

・Q-Link

・VCAフェーダー

ステム

ほんっとこういう言葉、背景分からないとDAWの迷宮入り確定しそう。

いつの時代の~とか、どの立場からの~とかで説明の仕方がどっと変わっているので

言葉がどう使い分けられているかが分かるかはDTMの楽しみ方に大きく影響するんだってばよ…。

-- -- -- -- -- -- --

さて、目下取り組み中の“G#キーメインでスケールを覚えながら、30秒の曲を作る練習”、

略して“G#キー30秒練習曲”の2曲目ができた(この記事完成するまでに3曲目もできた…)。

なのに、前回買ったミキシングマスタリングテクニック本の読みが遅い!

そしてもれなく → テクニック本で手法を理解するまで3曲ともMIX待ち。

うん…しょうがない。ここは着々とやるしかーない。

てことで、テクニック本読み進めました。

…序盤のコンプ練習ページの題材の変化前、後の違いがいくつか分からないブー(´・з・`)

うん…しょうがない。こういうときは淡々と進むしかない。

とりあえず中級的なことやってそうな途中すっ飛ばし、常々疑問を見て見ぬフリしてきたとこっぽい

P74の「プラグイン・エフェクトの基礎知識」の段に突入。

すると<プラグイン・エフェクトの使い方>のところで現れましたこんな一文、

(プラグイン・エフェクトを)「センドで送ったAUXトラックに挿す」

何言ってるのかわからねぇが、なんとなくやっぱり分からない┏(I:)ン?

いやサッパリ分かりまへん。“センド”も分からなければ“AUX”もワケワカメ。

鮮度でおっくすなんだって??

うん…しょうがない。ここまできたら調べる時です。

なんで早く調べなかったのか…Sleepfreaks先生!!

読むより動画のが理解しやすいとはまさにこれ(ここでは順を追って後ほど動画紹介します)。

ただの単語の意味としては、

・センド=送る、

・AUX(Auxiliary、オグジュアリー。×ラグジュアリー)=補助の、予備的な

と言う意味。

そして分かったのは、“AUXトラック”という呼び方は、

ProToolsやLogicといったDAWを使う人向けの用語であって、

CubaseやStudioOneを使う人は“ FXチャンネル ”という言葉になるそうです。

本当は仕組み的にはちょっとだけ違うところあるっぽいけれど、ほぼ同じと見て差し支えないはず。

これに気付くまでほんとわけわからなかったー…。もう。

(ちなみに「FX」=「Effects」の略称なのです。音が似てるからかな。

MusicStudio使っている人ならこの略称はたぶんお馴染みになっているかと思いますが、

案外ここでわけわからなくなっている方もいらっしゃる様子)

では先ほどの意味不明文、

(プラグイン・エフェクトを)「センドで送ったAUXトラックに挿す」 とはつまり(早々に文で説明しようとする矛盾)、

Cubase使う人でいうところの文章にすると

(プラグイン・エフェクトを)「センドで送ったFXチャンネルトラックに挿す」 になるのでしょう。

ほぅ、なるほどね。

で、センドって、FXチャンネルトラック(あるいはAUXトラック)ってなんですかに?┏(I:)ン?

とここで、唐突に先ほどのSleepfreaks先生の 分かりやすい図が出てくる動画をひとつ。

Send Return(センドリターン)DTM用語集(Sleepfreaks DTMスクール)

これ↑見てお分かりの方はもう脳内地盤が出来ていらした方なのでしょう。素晴らしい。

なんとなく分かったような気がしたけれど、もうひと押し理解に自信を持ちたい~と思い

改めて別の言い方で表せるか試してみます↓。

その前に、トラックだのチャンネルだのって…なんなの?同じなの?違うの?どっち!?

という、混同してもなんとなく意味が通じちゃいそうなほどに微妙な疑問を先に解消しておくと…

(合ってるかどうか自信は30%くらい…)

トラック →レコーダー側のことばで、録音時の受け入れ箱。

(Cubase9で言ったら通常画面中央で編集する、各楽器の音程やオートメーションとかを

決めたものを入れておく箱。これが全くないとチャンネルに渡せないし、音もならないはず)

オーケストラでいうところの“楽譜”

チャンネル →ミキサー側のことばで、ミキシング時の受け入れ箱。

(Cubase9で言ったら画面下ゾーンに表示できるようにもなった、各トラックの音を受けて

加算・加工出力できる受け箱。画面左にでも見られる、よくメーターとか表示されるとこのこと)

オーケストラでいうところの“演奏する人”

DAWでトラック箱に音(と音程)を指定すると、同時にチャンネル箱にもトラックの情報が連動するためか

一蓮托生的な、運命共同体的な、二人揃わないと変身できない元祖ふたりはプリキュアみたいなアレなんでしょうか。

こういう意味なら確かにトラックとチャンネルを混同してもなんとなく意味通じるってことなのかも…。

*トラック/チャンネルはMIDIを背景に調べるとまたちょっと別の説明になる様子です…

それでは、先ほどのセンドリターン動画理解のための下地に戻りつつ

センドとFXチャンネルトラック(AUXトラック)の理解に話を戻しますと…

ある音にエフェクトを掛けたい時、

その音(というかトラック)一つだけ に掛ける時には【インサート機能】を用い、

トラック01 →エフェクト(例えばダイナミクス)

トラック02 →エフェクト(例えばコンプレッサー)

複数の音(というかチャンネル)を同じ用途で一つのエフェクトに掛ける時には【センド機能】を用いる。

チャンネル01

チャンネル02 →エフェクト(大体リバーブやディレイ等の空間系のエフェクト)

チャンネル03 ↑

: なんで空間系エフェクトが多いのかというと、空間系エフェクトは

残響計算の関係でCPU使用率が上がるため、複数立ち上げるよりも

一括して一つのエフェクトにまとめるのがお得、ということらしい。

他にも大事な理由があってその解説で分かりやすい質疑応答ページがありましたので

こちらを御覧いただくと一発で分かるかと→Yahoo知恵袋より

乱暴に一言でまとめると…無駄だったり音を悪化させるから、ってことでした。

…という仕組みを頭の中においてプラグイン・エフェクトを使いましょ、

“FXチャンネルトラック”は複数のトラックを同一エフェクトにかける時(大体空間系エフェクト)のまとめ箱ですからね、

というのが、

さっきまでの意味不明文「センドで送ったAUXトラックに挿す」、

Cubaseでいうところの「センドで送ったFXチャンネルトラックに挿す」というプラグイン・エフェクトの

使い方説明だったのでした。

この時点で「ミックスマスタリングテクニック」本P74、5に書いてあったプラグイン・エフェクトの使い方のうち、

1.録音されたトラックに直接挿す (←インサート機能のことなので理解済み)

2.センドで送ったAUXトラックに挿す (←FXチャンネルトラックのことで理解済み)

3.バスで送ったAUXトラックに挿す

4.マスターに挿す

二つがようやっと理解できたことになるはずで、まだあと2つ使い方が残っているのでした。

あくまでCubase使用者向けの説明ではないんだろうなぁということは心に留めながらも

せっかくなので、残り2つも自己流にまとめてみながら、関連してくる専門用語の荒波を乗り越えてみます。

それではさっそく…

「3.バスで送ったAUXトラック」って文。これもCubase用に使われないことばな雰囲気ですが、

【バス(Bus)】という言葉自体はCubase内でも使われております(「バスなし」という表記で)。

「センドではなく、バスで送る~」というような言い方で用いられるときは他DAW用の文言ですが

(つまり、空間系エフェクトのセンド送り…はせずに、他タイプのエフェクト使用用途にバスで送る、とか

バストラックという受け入れ箱自体ができたりするんですと)、

まんま路線バス同様に、複数のお客さんを行先へまとめて送り出すという感覚でことばを捉えて良い様子。

分かりやすい例だと、ドラムの音(シンバル、スネア、バスドラム、カウベルetc.)やオーケストラの弦楽器たちを

一括してエフェクトやボリュームフェーダー操作しやすいようにひとまとめにする(連動機能をもたせる)というような。

バス送りでエフェクト(コンプレッサー)を使う動画↓ (コンプレッサーはNot空間系エフェクト)

Native Instruments Solid Bus Compの使い方 バスコンプを使用してサウンドをまとめる(Sleepfreaks DTMスクール)

つまり…、一例ですけどドラムさんたちを一まとめ(バス)で通してエフェクトを取り扱う、ということか。

旅行先でそれぞれの家族をホテル直行バスに乗せちゃう旅行代理店みたい。

怪しい空気(空間系エフェクト)をまとってない家族専用のホテル直行バス、って覚えておこう…。

(空間系FXにもバスって使っている説明みかけたこともあるので文脈で薄々理解するのが安全かなぁ)

- - - - - - - - - - - -

さて、ここで私ちょっとつまりました。

原因は「一括して操作できる」という機能(ことば)で似たものが他にもあったのです。

それが【グループチャンネル】、【Q-Link】、【VCAフェーダー】、【ステム】ということば。こんにゃろぅ。

先の3つはどれもCubase用語なのですが、

このQ-Link、VCAフェーダー、AI7には付いていない機能だったりして当初若干の混乱…。

まず、簡単に済むQ-Link機能について取り上げますと、

選択した複数のチャンネルの「ボリューム」「パン」「ミュート(M)/ソロ(S)」など、

あらかじめ、もしくはデフォルト設定された任意の項目をミキシング時に一括操作できるように

“一時的に”(クイックのQ)リンクさせることができる機能、ということでした。

またもやSleepfreaks動画で失礼しますが、

状況分からないままですすめるよか、パッと見て分かるほうが得策ですネッ(説明努力の放棄)。

Cubase 7 新機能 ミックスコンソールの使い方② Reverb / PANテクニック(Sleepfreaks DTMスクール)

始めの2分間がQ-Linkの説明です。が、そのあとのテクニックも大変有意義。

続いて【VCAフェーダー】。

これはもう完全にMIXコンソール画面での使用で、おそらくQ-Link以上に

うまいこと複数のチャンネルをコントロールしたい時に使える機能なのではという様子です。

オートメーション含めて操作でき、かつオートメーション変化前の状態も表示でき~の、

入れ子にもでき~の、ってもう言うことないんじゃね? という印象。

ではまるまる理解できるこちらの動画を。

Cubase Pro 8の使い方③ VCAフェーダー(Sleepfreaks DTMスクール)

さて「一括操作」を思わせ~惑わせ~なもう一つのCubase老舗用語【グループチャンネル】。

正しくはグループチャンネルトラック。

正直、VCAフェーダーからちょっとやれることが減った程度で ほぼ似たグループ化機能、という様子とお見受けしますが…

オートメーション書いてるものにはVCAフェーダー、

それほどでなければグループチャンネル、

みたいな使い分けで区別していけば効率良さげということなのかな…?

そして、グループチャンネルとFXチャンネルの違い(使い分け案)の件で以下のサイト様が

プラグインレイテンシー(プラグイン使用で生じるデータ処理の遅延)補正の解除機能について記載されています。

Mtk's Blogさん(http://blog.fujiu.jp/2014/04/cubase-fx.html)

(記事はCubase7.5なので9についても同じかどうかは未確認です)

てことはなんだ、FXチャンネル/VCAフェーダー/グループチャンネル の3つは

細かい使い分けしないなら ほぼ似たような用途として使うこともありと言えばありってことか?

そして残る用語【ステム】。

ステムミックス、ステムを書き出す、ステムデータを渡す〜というような使い方をされるようで(サンレコ2月号にも書いてありました)、

幾つかの音楽に関わるそもそも説/話を見る限り、

そもそも(その1)、音符記号 ♩ の、縦の棒部分のこと。“棒”とか“符幹”とも呼ばれる、通称おたまじゃくしのアレ。

そもそも(その2)NativeInsturments社のファイル・フォーマットのこと、本当はStems。

そもそも(その3)STEMとはサイエンスのS、テクノロジーのT、エンジニアのE、マセマティックスのM(←数学のこと)の頭字語。

そもそも(その4)これといった由来が見つけられなかったもののこと(←あくまで私が、です)

とりあえず、DJをするような人が出会うパターンだとその2の意味合いも関係してきますが、

DTMに関する文脈でステムという言葉が出てきたときはその4。

つまり、マスタリング前の(マスタリングの編集作業を前提として)同じ系統にグループ化させたオーディオファイルのこと。

ミキシング終えて、マスタリングに向けて全体を最終調整するための位置まで済ませた、ってことのようで。

意味合いは同じだけれど、その2のステムファイルで、という話になるとこれが4つのファイルと決まっていたようです

(4つというのはNI社製品TRAKTOR PRO 2対応用にということで、互換性無視すれば別の製品などは4つに限らない様子)。

で、その4つはDJが使いやすいパターン(ビート、ベース、メロディ、ボーカル)や、

別パターン(なんならビート、ビート、ベース、サブベースみたいな組み合わせもOK)というような系統でまとめ、

それをやりとりすると便利ーという使い方のよう。

ちょっと話がそれましたが、どちらにしても、

これは上述した「バス」でまとめたものを外部に持ち出すような際に用いられることばで、

曲の依頼主とかにここ直して欲しい、などの要望があったり、この曲のドラムだけサンプルとして切り売りして〜

というような際に用いられることが適切なお言葉なのでした。

ねぇ、もーなにこの初心者殺し。

四つも(違うんだけど)似たような意味合いの用語

- - - - - - - - - - - -

さぁ(もう長くて何やってたんだか忘れそうだ…)、

「ミックスマスタリングテクニック」本P74、5に書いてあったプラグイン・エフェクトの使い方

の最後の最後、

4.マスターに挿す

これは、もう分かりましたよ。一番最後の作業で影響を及ぼすプラグイン・エフェクトの使い方ですよね。

曲やサウンドの仕上がりにもよるのでしょうけれど、よく聞くのはコンプレッサーや、

リミッター、マキシマイザーなどが用いられやすい様子。

ここまでの編集次第では、必要ないエフェクトをマスターに挿してた~なんていう、

悪い意味で ちりも積もれば現象 が起きかねない状態になりやすいので、

用途見極め、必要性を感じてこそ効果の出る、良いプラグイン・エフェクトの使い方を習得しましょうね、

ということなのですね…はい、わかりました<(_ _ )>

ここまでお読みになられました奇特なあなたさま、

かも、だそう、のようといった推定文に溢れる大変危険で怪しさ満載の記事に

お付き合いくださいまして本当にありがとうございました。疲れましたね。私疲れました。

でもようやっとプラグイン・エフェクトの使い方について、基礎というものが見えてきた気がします。

さぁ、これで、間違った箇所に更に奇特な訂正赤ペン先生さまがコメントくだされば完璧っ。

訂正入らなければこの記事はいっしょうはじさらしだぁぁぁ!m9(^Д^)プギャー

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます