あまりに美しかったので、また行きたいねと姉とよく話していました。

今回、福井県に泊まることになって、夫と娘を連れてきてあげたくて、再び訪れました。

朝も早かったので、あまり人が居なくて、この美しい空間を満喫させて頂きました。

娘です。

こちらは、御手洗池です。

御手洗池の向かいに泰澄大師お手植御神木がありました。

こちらも、前回訪れなかった若宮社です。

娘が小さく見えます。

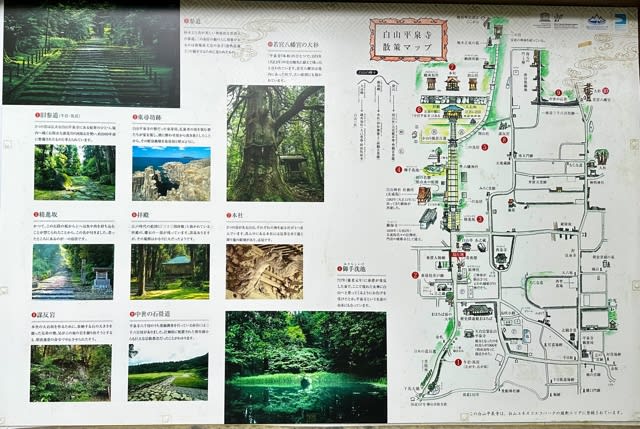

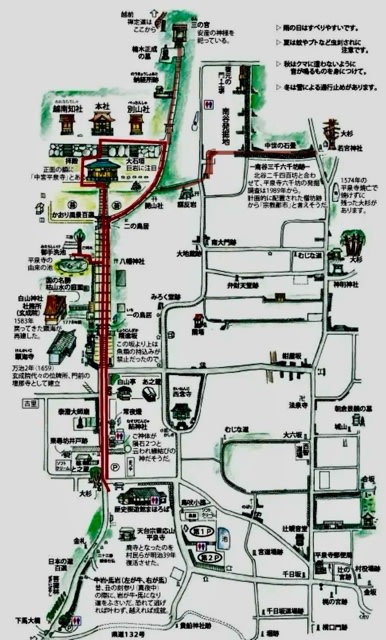

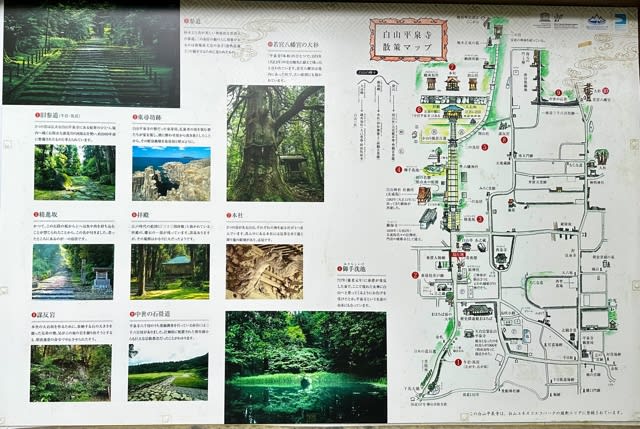

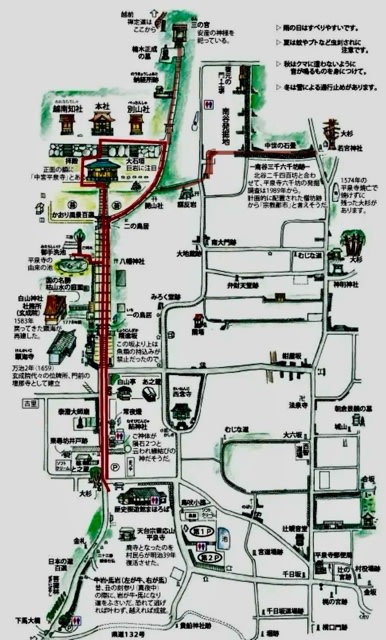

今回は、前回行けなかった三の宮と若宮神社を加え、こんな感じで周りました。

新緑の季節、この時期が苔の緑が美しくて、一番良いかもしれません。

丁度小雨が降った後だったので、境内はため息が出るほど美しかったです。

朝も早かったので、あまり人が居なくて、この美しい空間を満喫させて頂きました。

娘です。

こちらは、御手洗池です。

修行中の泰澄が女神(白山大神)と出会い、白山登拝と開山のきっかけを作ったという「御手洗池」は、平泉寺の名の発祥ともなりました。

御手洗池の向かいに泰澄大師お手植御神木がありました。

以下平泉寺白山神社紹介HPより。

養老元年(717年)、泰澄大師による白山開山からほどなく、泰澄自身の手によって創建されました。

当時は平泉や平清水(ひらしみず)と呼ばれていたようです。

泰澄は越前(福井県)の人で、越知山(おちさん)で修行し、女神(白山大神)の招きに応じて、同年4月1日勝山の地を踏まれ、さらに東の林泉にたどり着かれました。

現在も、平泉寺白山神社の一角にあって滾々(こんこん)と水が湧き出ている御手洗池がそれにあたります。

その泉のほとりで祈っていますと、ふたたび女神が、泉の中の影向石(ようごいわ)に出現、白山登拝を促しました。

そこで泰澄は、二人の行者、淨定行者(きよさだぎょうじゃ)と伏行者(ふせのぎょうじゃ)とを伴って、白山に十泊以上かけて登拝されました。これが白山の開山と伝えられているものです。

三人は山頂での千日におよぶ修行ののち下山、御手洗池(平泉)のほとりに白山大神(女神、伊奘册尊/いざなみのみこと)を祀る祠(ほこら)を建て、その傍らにお住まいになり修行に励まれました。これが平泉寺白山神社の始まりです。

泰澄大師は、それから、夏の間は白山山頂で懸命に白山神を拝され、それ以外の期間は平泉の地、あるいは白山麓の各地で修行されたようです。

その名は段々知られるところとなり、疱瘡(ほうそう)が流行した時などは京都にあった朝廷より招かれ祈祷をされました。

晩年には、最初の修行地であった越知山麓(おちさんろく)に戻り、その地で神護景雲元年(767)逝去されました。八十六歳でした。

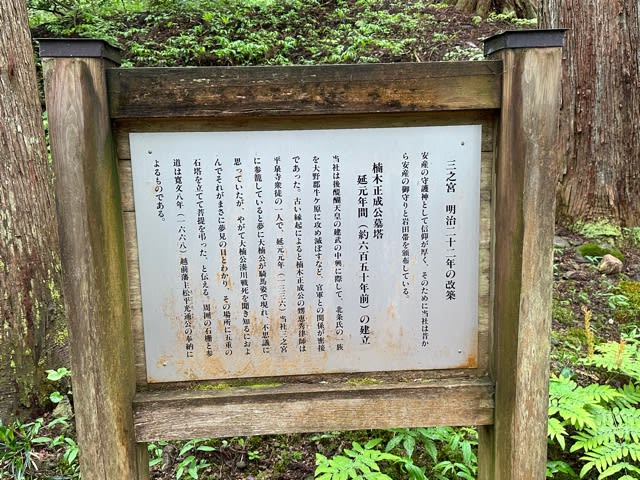

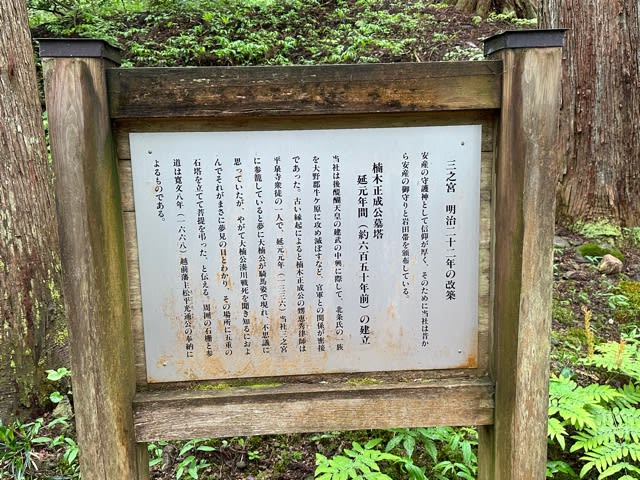

前回訪れることのなかった三の宮に上がりました。なかなかの階段です。

夫が遠い。。。と息をハーハーしながら上がってきました。

御祭神はどの神様かなと思って上がってきたのですが、栲幡千千姫命とありました。

御祭神はどの神様かなと思って上がってきたのですが、栲幡千千姫命とありました。

織物の神として信仰される他、安産、子宝等の神徳をもつといわれています。

この栲幡千千姫は高木大神(高皇産霊神)の次女であり、天照大神の子の天忍穂耳命と結婚し、天火明命と瓊瓊杵尊を産んだとあります。

千と千尋の神隠しの千尋のモデルともいわれていて、とても好きな女神様です。

上がってきて良かった🥹

こちらも、前回訪れなかった若宮社です。

御神木が力強くて圧倒されてしまいました。

こんな力強い御神木はみたことないかもしれないと思いました。

エネルギーが吹き出ている感じで、本当にこの御神木、凄いです‼️

娘が小さく見えます。

私達が生まれるずっと昔から日本の歴史をみてきたんです。

大昔から、日本の、この地にお詣りしてきた、この地に住む人々の心に寄り添ってきた、力強さとあたたかさを感じます。

だから、御神木が大好きです。

平泉寺白山神社を満喫した後、福井県といえば恐竜🦕。

神社のすぐ近くにある恐竜博物館に行ってみました。

お母さんと来ると神社ばかり。。。

と言われるので、家族サービスもしなければ😅

いつも神社中心の旅に付き合ってくれて有難う。

なかなか面白い博物館でした。

恐竜のいた時代もあって、今に至っているなんて、地球って凄い星✨ですね。