前田利家公とまつが祟敬した国幣大社の氣多大社。

『日本の神社100選』の本で紹介されている神社の一社です。

神社が好きで買った本なのですが、観ていると行きたくなります。

そして、計画する旅行は、この本を参考にしたりして、神社中心に決めています。

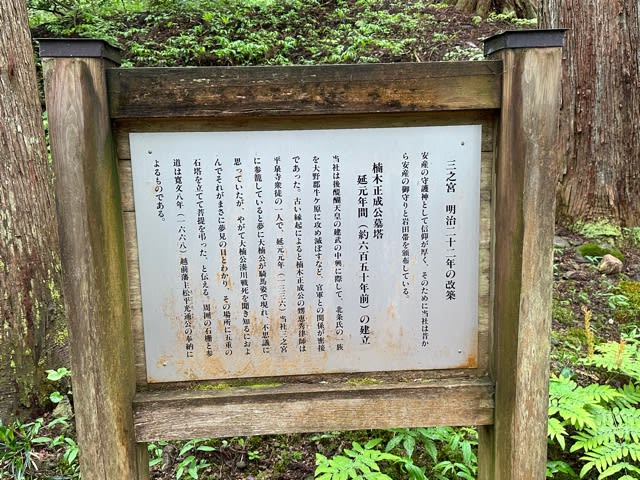

神社に着くとこんな看板がありました。

こちらに潮満珠が奉納されているんですね。

そして、綺麗な五色のお守り。

こちらのお守り買って来ました。

能登半島の付け根、羽咋市北方に日本海に面して鎮座する御祭神の大己貴命は、出雲から舟で能登に入り、国土を開拓したのち守護神としてこの地に鎮まったとされます。

古くから北陸の大社として知られ、中世・近世には歴代の領主からも手厚い保護を受けたようです。

現在は本殿など5棟の社殿が国の重要文化財に指定されているほか、国の天然記念物の社叢「入らずの森」で知られている。

御祭神は

大己貴命(おおなむちのみこと)です。

境内裏手には、原生林の社叢が広がっています。

神門の内は神域「入らずの森」として、禁足地になっており、大晦日の奥宮例祭を催行する宮司ら神職以外の立ち入りは禁止されているようです。

その神職さんも目隠しで祭祀のためだけに中に入るようです。

太玉神社

御祭神:天太玉神

天太玉神は、高皇産霊尊(たかみむすび)の子であり、忌部氏の祖の一柱であり、「岩戸隠れ」の伝説などに登場する芸能の女神であり、日本最古の踊り子である、天宇受売命の父神様にあたります。

亀🐢のようです。

学問の神様、菅原道真も祀られていました。

五柱のお守り、それぞれに御祭神が書かれてあり素敵ですよね。

氣多大社の境内に五柱の神様がこのように鎮座されています。

奥宮

御祭神:素盞鳴尊、奇稲田姫命

「入らずの森」内に鎮座し、一般の参拝はできません。境内に遙拝所があります。

本殿右

白山神社

御祭神:菊理姫命

本殿左

若宮神社

御祭神:事代主命

氣が多い神社と書いて氣多大社。

神社で頂いた、この『氣』に元気をもらいます✨