国立劇場小劇場の二月文楽公演は三部制なので全部観ようとすると体力的にも経済的にもけっこうきついが、観始めて面白くなってきている私は欲張って全部観る。

二月の三連休が結局は3日連続観劇になってしまった最終日に一部二部と続けて観た。

【第一部】『奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)』

近松半二・竹田和泉・北窓後一・竹本三郎兵衛の合作の全五段の時代物で今回は「朱雀堤の段」「環の宮明御殿の段」ということで三段目全部の上演のようだ。

昨年1月歌舞伎座で「環の宮明御殿の段」を観ているが、今ひとつ感動しなかった演目(感想はこちら)。さて文楽ではどうだろうか。

奥州の安倍一族が源氏によって討伐されてしまった後の話という設定。皇弟環の宮の守役平仗直方にはふたりの娘があった。妹娘の敷妙は源氏の八幡太郎義家に嫁し、姉娘の袖萩は素性のしれない浪人との不義のために勘当されていた。

《朱雀堤の段》

袖萩は行方がしれなくなった夫をさがして放浪の末に盲目となり、都の朱雀堤で娘のお君とともに物乞いをしている。義家の家来志賀崎生駒之助は傾城恋絹と逃避行の途中でこの堤にさしかかると義家の妹八重幡姫が追ってきて、仗とも出会う。未来は姫を生駒之助に添わせることを誓って恋絹は祝言をあげてもらおうとする。そこに小屋の中から袖萩が声をかけて娘の誕生祝の振舞酒のために用意した酒を三々九度の酌をお君にさせる。そこに恋絹に横恋慕する瓜割四郎が追ってきて袖萩はふたりを小屋に隠す。は乞食女が娘と知っても声をかけられず、四郎を追い払って二人を逃がす。仗が去った後で周囲の人が話すのをきいた袖萩は、父の大事を知る。そしてお君とともに父のいる環の宮御殿に急ぐ。

《環の宮明御殿の段》

何者かに誘拐された環の宮の行方が知れず、守役の仗は責任をとって切腹しなくてはならないこととなっていた。そこに上使として敷妙が現れて義家からの上意を伝える。さらに義家も現れて宮を拉致したのは安倍貞任・宗任兄弟だという証拠になる書状を見せる。そこに桂中納言が勅使として現れ、庭に引き出された義家の鶴を殺した南兵衛という男と持参した白梅をめぐってやりとりをする。その白梅に事寄せて仗に切腹を迫って奥に入る。(このあたりは歌舞伎では省略されていた)

雪道の中、袖萩がお君に手を引かれてようやく御殿の枝折戸のところに着く。仗はそれに気づくが勘当を解いておらず声もかけない。浜夕も気づくが迎え入れることができない。浜夕は三味線を持った乞食女がなぜ祭文を歌わないとうながす。袖萩は祭文にのせてこれまでの身の上を話し、孫に免じて赦しを乞う。夫の素性を明かす書状には安倍貞任の署名があり、敵と夫婦になった娘とは尚更ゆるしてやることができなくなった。

雪が激しくなり癪を起こして苦しむ袖萩。お君は自分の着物を脱いで母にかけて介抱し、袖萩は親不孝な自分に親孝行な娘が育ったと泣いて抱きしめる。そこに南兵衛が縄から抜け出して現れて宗任であることを袖萩に明かし、仗を討てと懐剣を渡す。去ろうとする宗任に義家は関所の手形となる金札を渡して逃がしてやる。

仗がついに切腹すると、門の外で袖萩も懐剣で喉をつく。仗の亡骸の懐から書状を奪って立ち去ろうとする中納言を呼び止める義家。貞任と見破り、白梅のやりとりは弟と源氏の白旗を血で汚し、源氏を調伏したと糾弾。

正体を明かした貞任に、袖萩は死ぬ前にひと目だけでも夫の顔がみたいとお君とともに縋りつく。男泣きする貞任だが袖萩はついに息絶え、お君は祖母のもとへと預けられる。

弟宗任も正体を明かして現れるが、義家はこの場での対決は見送り、戦場での再会を約して絵面に決まって幕。

「朱雀堤の段」は袖萩の呂勢大夫がメインで役によって太夫が入れ替わる義太夫。呂勢大夫の語りはけっこう好き。「環の宮明御殿の段」は中・次・切・奥とリレーする義太夫。段によって変化がついて面白い。

お君を遣う桐竹紋吉が12月の「恋女房染分手綱」の三吉を遣っていたのを思い出した。ご自身が童顔なので子どもの人形を遣うと本当に可愛い。桐竹紋寿が遣う袖萩との母娘の情愛に泣かされる(こういう親孝行な娘が私も欲しい)。吉田玉也の仗と吉田和生の浜夕に、娘を赦したくてもできない武家の親のつらさにせつなくなった。

そして圧巻は桐竹勘十郎の安倍宗任と吉田玉女の安倍宗任が正体を現した人形を遣って大きく動いた時だった。いやぁ、でっかいでっかい!!いくら歌舞伎で役者がぶっかえっても、こういう立役の人形の大きな人形の顔や手足、大きな動きの誇張には目を見張らされる。同期のお二人の火花も散るようで観ている方にも気合が入る。

この演目は物語の筋を追うだけでも緊張を続かせるのがけっこう大変だった。けれど最後のこの場面は無条件にカッコいい。歌舞伎だとどうしても袖萩とお君母娘の場面が一番の眼目に思えるが、文楽では弟宗任の見せ場もきちんとあるので兄弟揃って暴れるような最後のこの場面が盛り上がる。義家との絵面引っ張りの見得のように決まる最後もよかった。

こういう話だと把握できた上で次に歌舞伎の見取り上演を見たら、もう少し気持ちがのるかもしれないとも思った。

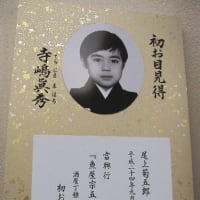

写真は第二部観劇後に伝統芸能情報館1階の展示コーナーにあった「奥州安達原」安倍貞任の飾り人形。幕間に芸能資料展「人形浄瑠璃から歌舞伎へ」を案内するアナウンスがあったので第二部終了後閉館時間の6時まで短時間で見にいった。「18世紀に行われた人形浄瑠璃と歌舞伎の交流を取り上げ、義太夫狂言の誕生と発展を紹介する」内容。小さいコーナーなのでささっと見てこの人形を見つけて喜んで撮影。3月25日までやっているとのこと。

以下、この公演の別の演目の感想

2/12第二部「摂州合邦辻」

2/19第三部「妹背山婦女庭訓」四段目より

追記

桐竹藤十郎さんのブログの「東京公演」の記事のコメント欄のやりとりに触発され、袖萩の死について考えてみた。

袖萩は自分を勘当した父の敵に夫がなってしまったことにどうして詫びようという気持ちだったと思った。父の死の後を追うことで死後に再会して詫びて赦しを乞うつもりだったのではないか。さらに息子の千代童も死んでいるからその子にも会える。娘のお君は自分の死後は母に託すことができる。そんなことを反芻しながら考える。歌舞伎で観た時はそこまで思い至らなかった。今回、作品の味わい方が深くなったようで嬉しい。

袖萩の死について、私は初見でただ可哀想~

としか思えず、ぴかちゅうさまの書き込みで、

そうかあ。と感じ入りました。

色々なお芝居をご覧になって目も肥えて

いらっしゃるようで、とても参考になります。

これからもどうぞ宜しくお願いします。

お嬢様がいらっしゃるのですね?

私にも一人、難しい年頃で毎日気疲れ、

時々バトルです。ホント

お君のような娘なら、と思います。

こちらこそ初めまして、ようこそいらっしゃいました。

藤十郎様のブログのコメント欄で蝶子さまが熱い感想を書かれていたのに触発されて、袖萩の死について考えをまとめてみることができました。有難うございます。

>お君のような娘なら、と思います。

そういう思いを抱く観客が多いのかもしれませんね。それが作品への思い入れをさらに深くさせるのかもしれないと思ってしまいました(笑)

これからもどうぞよろしくお願い申し上げますm(_ _)m

とにかく、円広志と遊んでしまった~っつうレポをTBさせて頂きました。ハハハハ~(泣)

なんでか、亀治郎のレポに化けてるし。ハハハハ~(泣)

一部二部を通しで観た日は床から遠く、けっこう前の方だったので字幕を見上げるのに顔を上げるとそのままになっていてハッと気づいて顔を下げて舞台を観るということが何度もありました。目は開いてても脳内スクリーンに映るのが途切れるというか.....。疲れているとこういう時もあるということですね。ハハハ(^^ゞ

亀治郎の会は見送っていたし、歌舞伎チャンネルも見ることができないのでかしまし娘さまのレポアップが有難く、TBも嬉しいです。

以下、自分用の備忘録ということで

今年度よりNHKの「劇場への招待」の時間が金曜日の夜になり、4/13はク・ナウカの「奥州安達原」だった。

http://www.kunauka.or.jp/jp/oshu0702/01.htm

この公演を観る予習に文楽公演を観にいった友人に触発されてビデオ録画しておいて観始めたのだが、途中でやめてしまった。

当時の京と陸奥ではそれぞれの言葉が理解できないくらいだっただろうという推測から今回の舞台用に陸奥言葉を作り出して役者がしゃべり意訳の字幕を読みながら観ていったのだが、どうにもイライラしてしまう。老女岩手の誇張した顔の拵えにもどうもなじめない。2時間もつきあいきれないとせっかく録画はしたがほうりだした。

ク・ナウカが活動休止になるので集大成の作品ということだったが、縁がなかったということだろう。また何かの機会でめぐりあった時にピンとくればそれはその時だ。また会う日までということで(^O^)/