石川五右衛門ものは2001年7月に猿之助奮闘公演の歌舞伎座夜の部で「楼門五三桐(さんもんごさんのきり)」を観ている。その前の年の納涼歌舞伎で歌舞伎座を初体験。2度目の歌舞伎座観劇で南禅寺楼門の「絶景かな絶景かな」の名場面のあまりの美しさに圧倒された。勘三郎→猿之助でスタートを切った歌舞伎座観劇。ここまでハマるとは、当時の私はこれっぽっちも思っていなかった。

さて、新橋演舞場八月歌舞伎公演の海老蔵主演の「石川五右衛門」は漫画の原作者とのコラボで生まれる新作歌舞伎。さてさてどんな感じだろうか?

【石川五右衛門】5幕

作=樹林伸 脚本=川崎哲男・松岡亮

振付・演出=藤間勘十郎

今回の配役は以下の通り。

石川五右衛門=海老蔵 豊臣秀吉=團十郎

百地三太夫=猿弥 霧隠才蔵=右近

茶々=七之助 前田利家=市蔵

発端は五右衛門の釜茹での場面を義太夫に乗った人形振りで見せる。新作歌舞伎でありながら、歌舞伎のスタイルをきっちり踏まえる宣言をされている感じ。しかし30分くらいで5分間の幕間へ。人形振りの場面としては大したことがないし、これで一回休憩を増やすのはどんなもんだろう。

序幕が伊賀の里での五右衛門の忍者修行。権勢を誇る秀吉の鼻をあかそうと聚楽第に忍び込んで失敗して逃亡の途中で行き倒れているのを伊賀の頭目・百地三太夫と霧隠才蔵らによって鍛えられる。忍者の子どもたちとのからみから入って、海老蔵と右近や若手の忍者たちとのスピーディな立ち回りはスーパー歌舞伎を彷彿とする。書割がどんどん変わって四季の移り変わりを表すのも面白い。猿弥が白い梟に化身して見守っていて、頭目の後継者になれというのを五右衛門はあっさり断る。秀吉へのリベンジへと向かうのだ。秘術を記した巻物を授けて猿弥・海老蔵・右近で引っ張りの見得で極まる。まさに弟子筋の澤潟屋を従える市川宗家の海老蔵という感じ。この場面から始まってもよかったのにと思う。

一幕の聚楽第での茶々との場面。花道から腰元たちが出てきて茶々の様子が語られてから、スッポンから若衆姿で登場した五右衛門が茶々の前に現れて長唄舞踊風に踊る場面。美男美女コンビで美しい。盗人に心も奪われる設定が7月の「桜姫」のようだなぁとか思って観ていたが、やがて眠くなる。

でもこれって秀吉が一番大事にしているものを盗もうという盗人根性で茶々をたらしこんでいるはずだ。どうもそのあたりを最初にくっきりと見せてくれた方が大盗人らしくていいのに、なんとなくの色模様となってしまっているのがつまらない。お互いに家族と離れた孤独の身となっているという境遇に本気の恋になってしまうというあたりをくっきり見せてくれる方が面白いと思う。

果たして茶々は五右衛門の子を懐妊。前田利家は自分が柴田勝家を裏切ったために茶々が仇の側女になったことを嘆いて体調をくずしたのではという自責の念から見舞いに現れる。腰元の唐橋(弘太郎)から懐妊を聞いて安堵。市蔵の赤爺の着付けが似合うこと。

そこに團十郎の秀吉が黒い髪で若い拵えでかけつけるところで登場。懐妊を聞いて世継ぎができたと喜ぶ姿は実に可愛いものだ。茶々は心苦しい表情。袂に隠した五右衛門の銀煙管を秀吉に見つけられてしまうが、秀吉はそれでなにやらを悟った様子。

五右衛門の南禅寺への呼び出しに応じた秀吉。山門の楼内での五右衛門と秀吉のやりとりの場面はなかなか面白い。五右衛門が茶々を身籠らせたことでやりこめたと思ったら、なんの一転、五右衛門は自らの落し胤だと銀煙管によって秀吉が明かすという、このどんでん返しはなかなかのものだ。それも大明国の宋蘇測の娘との一夜の契りときたのには唸った。原作の樹林伸は大したものだ。

このあたりの團十郎の大きさもさすがだ。親子が重なるということもあるが、親子の因縁を明かすやりとりの重厚感がこの後の芝居に大きな意味をもつ。

その後、山門の上で「絶景かな絶景かな」という名場面もちゃんとある。ただし、秀吉が姿を消してから家来の四天と上下に極まる。衣裳もいつもの豪華なドテラ風のものでもなく大百日鬘でもなく、軽めの感じ。

大詰の冒頭は客席も真っ暗にして面灯りまで使った五右衛門の独白の場面。親孝行を決意してしまったということらしい。しかし、海老蔵の思い入れのありそうなこの設定は私にはちょっと疑問だった。

しかし、その後の金の鯱を川でつかまえて大阪城の上に上げるという、いわゆる歌舞伎定番の「鯉つかみ」のアレンジの場面の海老蔵の熱演に、ヒートアップしてしまった!

川の中に水衣がいて、鯱の身体のくねりを海老蔵と息を合わせて作り出す。舞台奥側の川の上流に放ると向こうにいる水衣が動かす。また戻ってくる。本当に大魚と格闘する五右衛門の姿が面白いったらない。最後は奥で鯱の背にしがみついた中吊り場面もあり。こういう稚気溢れる荒事は海老蔵の魅力炸裂だ!!

大阪城の大屋根の上の鯱を盗むという予告をした上での立ち回り。ここで一番面白かったのは激しい煙幕の中で現れた五右衛門の分身たち。海老蔵の顔をつくったラバーマスクで揃えているのが、実に今風。また煙幕で姿を消したのが楽しかった。

最後は捕らえられての釜茹での場面。ここでは人形振りではないが、発端は幕切れと同じで劇中は回想という実に凝った作劇となっている。しかし凝りすぎで休憩を3回にする必要はないように思えた。

五右衛門は釜に飛び込むが、中に隠されていた葛篭が舞い上がる。やっぱり五右衛門につきものの「葛篭抜け」の宙乗りだ。秀吉が釜の中に仕込んでおいてくれたことに感謝しながら、喜びいっぱいで3階の鳥屋に飛んでいく。もちろん桜吹雪が噴き出され、一階客席に桜の花びらが舞う中を派手に引っ込んでいく海老蔵の五右衛門。

今日は3階右一桁の席だったのが幸いし、宙乗りだけでなく気迫あふれる六方の引っ込みもしっかり楽しめたのは儲けもの。

五右衛門ものの名場面をてんこもりに盛り込んで、実に欲張りすぎて凝りすぎて逆に薄味の芝居になってしまっている感は否めない。しかしながら「終りよければ全てよし」的なカッコイイ海老蔵の五右衛門を堪能。それなりに満足して打ち出されてきた。

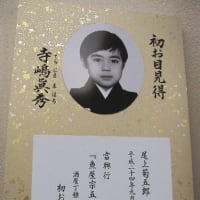

写真は公式サイトより今回公演のチラシ画像。

ただし、再演時にはもう少し練り上げて欲しい。そうじゃないとリピートまではする気にはならないな。

原作者の樹林伸著の講談社+α新書『マンガの目で見た市川海老蔵「でっけえ歌舞伎」入門』を昨日買ってきたが、読み終わってしまった。5本の連載漫画の原作を担当し小説も書き、と超多忙の彼に馴染みのなかった歌舞伎の新作を書く決意をさせてしまった海老蔵の魅力がよくわかった。私の好みかどうかは別として、常識を超えた天才であるということは認めてしまう。海老蔵を理解するにはいい入門書だった。

(追記)

①2006年5月に吉右衛門主演の「増補双級巴 石川五右衛門」を観ていたことを思い出した。吉右衛門が若手育成を意識して始めた新橋演舞場での五月大歌舞伎。鍛え直しがまだ間に合っていない感じのヨッコラショの葛篭抜けが懐かしい。

②五右衛門ものといえば、劇団☆新感線の「五右衛門ロック」も面白かった。シネコンでその作品のゲキ×シネ版と映画「GOEMON」の両方が同時期にかかったりもしていた。今年は五右衛門イヤーだけれど何故だろう。権力に反抗する破天荒ヒーローが受ける時代の雰囲気があるのかな?

私的には歌舞伎での”初”海老蔵。

生での”睨み”を拝見して、

目力のある役者さんだなって改めて感じました。

新作歌舞伎って事で、どんなもんかと期待半分、

不安半分でしたが、面白かったですね!

川の中での金の鯱との立ち回りや、

大阪城の屋根の上での立ち回りはダイナミックで私も興奮してました。

分身くん達も大活躍でしたね。(笑)

ラストでの派手な宙乗りで、細かいツッコミ所も、

オールOKって思えて大満足でした!

海老蔵の運動能力の高さを生かした前半の伊賀の里での修行や鯱つかみ、大屋根の上での捕り方との立ち廻りは目一杯楽しめましたね。ラバーマスクの分身も楽しかった!

最初の人形振りと茶々との色模様を舞踊仕立てで見せたところが今ひとつだったんですが、最後には海老蔵がやっぱりカッコイイからアラが見えたところも全部ゆるす!という感じでした。

麗さん、平成中村座名古屋公演のレポの感想部分も楽しみにしていますからね(^O^)/