薄闇に包まれつつある中、山道をくねくねと上り下りしながら、モテフリオからグラナダ市に向かいました。グラナダ県首都で、人口約24万人ほどの地方都市ですが、紀元前500年頃に既にフェニキア人とイベリア人の居住地として文献に言及されているくらい歴史の古ーい町です。紀元前500年と言えば、アンダルシアを支配していたタルテソス王国がカルタゴに滅ぼされた頃ですね。ローマ人による支配が700年、西ゴート族による支配が300年弱。そして711年から1492年までイスラム教徒の支配下にあったグラナダは、イベリア半島最後のムスリムの砦だったわけで、500年以上経った今でもそのイスラムの影響が濃厚に残されており、そのイスラム文化の頂点を成すのが、かの優美なアルハンブラ宮殿と言えるでしょう。

このページ最初の写真はそのアルハンブラ宮殿の中のPatio de los Leonos(ライオンの中庭)ですが、私が撮影したものではありません。ちょっと状況を甘く見てまして、旅行前に忙しかったこともあって、アルハンブラ宮殿の前売りチケットを買うように観光ガイドブックでも推奨されていたにもかかわらず、前日くらいでも何とかなるのではないかと思って、チケット買わなかったんです。で、いざグラナダに着いて、ツーリストインフォで聞いてみたら、「No chance」と言われる始末。ネットで調べてみたら、実際に5月21日くらいまで前売りチケットが売り切れになってました。

フェースブックのお友達の中には、1時間くらい並んだら入れた、という人もいたのですが、私のダンナは並ぶのが超・超・超嫌いな人です。時間が経つほどどんどん不機嫌になっていく人の隣で、1時間も耐える忍耐力は私にはありません。というわけで、今回はダルロ川を挟んだ対岸のアルバイシン地区からアルハンブラ宮殿を眺めることで良しとしました。元々何回かに分けてアンダルシア旅行する予定でしたので、次回にはしっかり前売りを買って、アルハンブラ宮殿とその美しい庭園を堪能する予定です。

下の写真はアルバイシンの丘の中腹あたりのMirador de los Carvajalesというちょっとした展望台から撮影したアルハンブラ宮殿。

次の写真はアルバイシンの丘の上の展望台になっているMirador de San Nicolasから撮影したアルハンブラ宮殿。

外側から見ると中の優美さが想像できない、要塞色の濃い外観です。まあ、実際要塞でもあったわけですが。王と貴族たちの街で、庶民から隔絶した世界です。その意味ではフランスのベルサイユと比較できると思うのですが、高台という立地と頑丈な壁に囲まれた要塞機能は、いかにも中世の戦略的な城という感じです。

アルハンブラ自体の長い歴史などは今度中に入ったときに旅行記に書くことにしまして、対岸のアルバイシンに目を向けましょう。

私たちはこの地区を無料のガイドさん付き散歩ツアーに参加して回りました。残念ながらガイドさんはあまり英語ができず、いろんな説明が不十分になりがちでした。定期的にやっているなら、もうちょっと英語での説明を準備して来ても良かったのでは、と思わずにはいられませんでした。無料と言っても、ツアー後にチップを払うことになっています。私たちは1人5€払いました。

ツアーのスタート地点はPlaza Nueva(新しい広場)。

そのすぐ近くにあるIglesia de Santa Ana(聖アンナ教会)。特にすごい教会というわけではないのですが、鐘楼などにイスラム建築の影響が色濃く見られます。

この教会の前にかかっている橋を最後にダルロ川は地下に隠れます。この教会の川を挟んだ左側がアルバイシン地区になります。

Casa de los Pisaの中庭。中庭に噴水と言うのがイスラム風ですが、16世紀に建設されたピサ家のパレスで、1550年にここで亡くなったという聖人、San Juan de Diosの追憶に包まれているそうです。現在は宗教美術館。

こんな狭い路地を通りながら、徐々に丘の中腹へ。

La granada(ラ・グラナダ)は「ざくろ」を意味します。この為、グラナダ市中では至る所にザクロを形どった杭のようなものや、電柱を見かけます。また通りの名前を示すタイルにもザクロが描かれています。

グラナダ市内にはローマ時代の水路や天水桶の他、イスラム教徒たちの時代に敷かれた水路もあり、複雑な水系を形成しているそうです。特にアルバイシン地区には公衆の水場が数多くあり、しかも飲み水だそうです。

ガイドさんの話によると、以前どこぞの大企業がグラナダ市の水道事業を買収しようとして、市と住民に水の供給路に関してしつこく聞き回ったらしいのですが、自分たちの水を取られたくなかった住民は誰一人として、その水路の秘密を明かさなかったとか。誰も正確なところを知らなかった、と言うのが真相なのではないかと考えられなくもないですが。

この水場の上が前述の展望台というかちょっとした広場のMirador de los Carvajalesです。

ここから結構下ったところにParroquia de San Gregorio Bético(聖グレゴリオ・ベティコ牧師館)があり、その前は結構にぎわいのある広場(Plaza San Gregorio)で、カフェやレストランがあります。

このPlaza San Gregorioから商店街と言うのでしょうか、狭い路地にごちゃごちゃと小さいショップがひしめいています。必ずしも地元のものを扱っているわけではないので、お土産を買う時は要注意かも。素敵なイスラム風のスカーフだなと思ってみたら中国製だったり、インドの織物とかもありした。

この通りを降りていくと、アルバイシン地区を出て、チェントロ(中央)地区に入ります。

途中で立ち寄った生鮮市場Mercado San Agustinで地元ワインVermutを頂きました。名前の由来はドイツ語のWermut(ニガヨモギ)らしいですが、白ワインをベースにした香草入りフレーバーワインで、食前酒として好まれているものです。

あんまりおいしかったので、お土産に1本(0.75ℓ、4€)買いました。

チェントロ地区の一番の見ものはLa Catedral de Granada(グラナダ大聖堂)です。徒歩ツアーはここで終了でした。

私たちは昼休憩をして(食べたものの解説は、「スペイン・アンダルシア旅行記(1)」にまとめてあります)、ちょっとCorral del Carbónという隊商宿跡に寄りました。

特に何があるというわけではないのですが、この中庭に入ると街の喧騒がほとんど聞こえなくなるんです。中庭の真ん中に石柱2本に挟まれた水場があり、ラクダや馬などにここで水を飲ませたと思われます。1336年以前に建設され、メインモスク(現在グラナダ大聖堂が建っている位置)に行く人たちのための市も開かれていたそうです。建築様式はオリエンタルモデルに相応しますが、ディテールの装飾などはグラナダ独特のスタイルらしいです。またこの場所は実はムスリム支配よりずっと以前から市場として使われており、その起源はギリシャのアゴラにも遡れるとのこと。

色んな所に行って、そこの歴史とかをそれほど詳しくはないにせよ学ぶたびに思うのですが、時代や支配者が変わっても、その場所の根本的な機能が不変であることがよくあります。地形的なもの、地政的なもの、水利とか、すでにできてしまっている街道とかの関係かもしれませんが、支配者の居住する場所や、宗教的に重要な建物(教会やモスクなど)が建てられる場所や、市が立つ場所などが変わらなかったりするんですね。

とまあ、ちょっとばかり遠い過去へ思いを馳せた後に、大聖堂の中を見に行来ました。

大聖堂は困ったことに、周りが建物で囲まれているため、全容が掴めないくせものです。既に書いた通り、グラナダで最大だったモスクの跡地に当然のように建てられました。これにはもちろん政治的意味があります。モスクの上にキリスト教会が建つのですから。

セビリアの大聖堂もそうでしたが、シンプルな大聖堂ではなく、建物の複合体なため、ますます訳が分からない感じです。この建物の一番古い部分は南側の1517年に完成したCapilla Real(王家チャペル)ですが、実は18世紀まで増築があり、建築様式はゴシック、ルネサンス、バロックが混じってます。ここにはアラゴンのフェルディナンド2世とカスティリアのイザベル女王、その娘ホアンナとその夫であるハプスブルク家のフィリップなどのお墓があります。下の写真に写っている部分はゴシック様式だけのような気がするのですが…

Capilla Realと同じ側に隣接しているのがIglesia del Sagrario(サグラリオ教会)で、普通の教区教会として使われてますので、入場料なしに入れます。

お隣の大聖堂に比べれば小さいですが、これはこれでなかなか素敵な教会です。柱と天井のアーチが優美です。

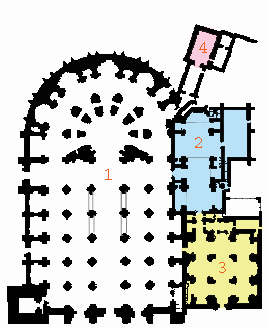

複合体の建物の図解。

1.大聖堂

2.Capilla Real

3.Iglesia de Sangrario

4.聖具室

さて大聖堂の方ですが、礎石が置かれたのが「グラナダに豪華な大聖堂を建設すべし」と命令したイザベル女王の死後で、1523年のことでした。何度も建築家が交替し、設計図も何度か改変され、最初ゴシック様式だったのが、途中ルネサンス様式のバシリカに変わり、ファサードはバロックになってしまう程長い期間(181年間)かけて完成されました。

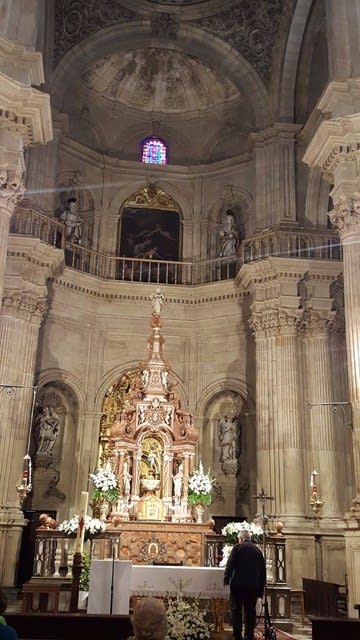

大聖堂の入場料は5€。オーディオガイドを貸してもらえます。中に入ってすぐに感じることは「白い」「明るい」ということでしょうか。光の教会です。

そして2台あるキンキラキンのパイプオルガン。Leonardo Fernández Dávilaの作品で、1740年代に作成されました。もろにバロックですね。

祭壇と聖歌隊席の方も豪華絢爛です。

そして身廊の両側にはずらっとチャペルが並んでます。これらのサイドチャペルは主に17-18世紀につくられたものです。

教会にはきれいなものばかりではなく、時に結構えぐいというかグロいものがあるものです。このグラナダの聖母大聖堂の北西(?)角に宝物保管庫のようなところがありまして、そこには豪華な法衣とかタペストリーとか燭台とか食器とかそういう価値のあるものが保管展示されています。

しかし、陳列ケースの一つにぎょっとするものが…!!!

近づいてよく見るまで分からなかったのですが、生首の作り物!San Juan Bautista、つまり洗礼者ヨハネの首と解説されていました。18世紀半ばのDel Peraiとかいう人の作品とのことです。戯曲「サロメ」では「預言者ヨカナン」として登場する洗礼者ヨハネですが、首をはねられ、銀皿に載せられてサロメの元に運ばれるという気の毒な最期を迎えたとされる人。だからこの不気味な作品も銀皿なんですね。キモ!

さて、大聖堂はもうちょっとゆっくり見たかったのですが、閉館時間になってしまったので、仕方なく外へ。

次はCapilla Realの正面にあるPalacio de la Madraza。マドラサはアラビア語で「学校」。ナスリ朝グラナダ王国の時代の大学だったところです。1349年にユスフ1世によって建立され、現在ではグラナダ大学に所属しています。現在の外観は主に16世紀にMudéjar様式で改築されたものです。元の建物で現存しているのは一階の祈りの間くらいです。

ここは閉館時間が少しばかり遅くて、最後の案内に間に合いました。

下の写真が美しい祈りの間。

祈りの間の手前のエントランス広間は既にクリスチャナイズされています。

二階は吹き抜けと回廊。

そして16世紀初頭に造られた「騎士たちの間」。

天井が面白い細工になってます。木片がジグソーパズルのように組まれたフレームワークはMudéjar様式、ペイント装飾はルネサンス風、1492年1月のレコンキスタの勝利・グラナダの陥落を語る金色の文字はゴシック風。

階段室は17世紀にバロックテイストが加えられたそうです。

マドラサ見学の後は、ダルロ川沿いの道Carrera del Darroをちょっと散歩しました。

Iglesia San Pedro y San Pablo

教会脇を通り抜けると広いテラスになったパティオ。左側にレストランが何件か並んでいます。観光客向けのお値段(割高)。

4月27日のグラナダ見学はここまで。翌日はグアディックスに行き、29日にまた少しグラナダの街を歩いてからセビリアに向かいました。

余談ですが、グラナダ市内にはあちこちにオレンジの木が街路樹として使われています。

結構いい感じにオレンジがなっているんですが、普通に手の届く高さには1個もありません。ガイドさんの話によると市の美化局(?)が定期的に集めているんだそうです。

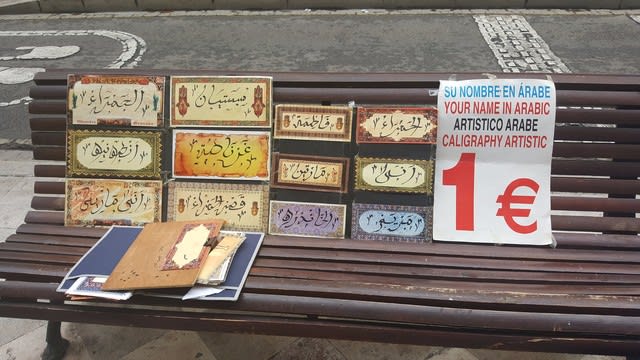

アラビア語のカリグラフィーで名前を書いてくれるところも。

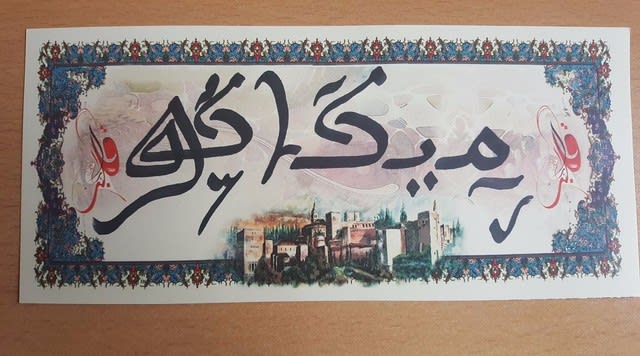

私の名前はこんな風に。私にはもちろん読めませんけど、カリグラフィーと言うだけあって、形状の美しさは感じられます。

これが私がグラナダで買った唯一のお土産になりました。

グラナダを出発する日、グラナダ市街地の西側にある駐車場に車を止めて、もう一度旧市街を見学することにしました。駐車場はJardines del Triunfo(凱旋公園)のちかくでした。なんか放射線状に設計された庭園に噴水とモニュメンタルな柱や彫刻があるのですが、あまり興味がわかなかったので、ちょっと見てだけで素通りした感じです。「憩いの場」という感じはしました。

そこからえっちらおっちらとまだアルバイシンの高台まで登り、物凄い息を切らしてこの記事の最初の方で言及したMirador de San Nicolasまでたどり着きました。でもそこは物凄い人だかりで…(天気で分かると思いますが、下の写真は私が撮影したものではありません)。

なかなかいい場所が取れる感じではなかったので、そのすぐ隣にあるモスクのお庭に入りました。

下の2枚の写真がこのモスクの庭から見えた風景です。

グラナダは海抜800m近くの高地にあるためか、天気も悪くて、アルハンブラ宮殿に入り損ねたことも含めてあまり満足のいく滞在ではありませんでしたが、より濃厚に残るイスラムの影響とキリスト教徒のせめぎあいで生まれた独特の「グラナディアン」の雰囲気が少しは体感できたと思います。

秋に絶対リベンジだ!と決意を新たに…