一揆本、新しいものを手に入れた。

「山中陣馬伝 土佐膏(あぶら)取り一揆」(昭和52年大川村教育委員会編 非売品)。

高知の大川村はどのへんにあるのだろうと地図を見ると、四国のちょうど真ん中に位置する。愛媛と高知の境、四国山地の中だ。

この本は、大川村が、昭和52年に山中陣馬の記念碑を建てたのを記念して発刊したもの。

記念碑や墓碑の写真があり、記念碑を建てるまでの経緯、平尾道雄の論考、一揆実録などがおさめられた100頁ほどの冊子。一揆の本としては貴重な史料だ。

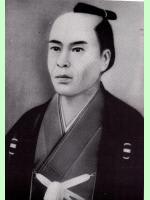

山中陣馬は、明治4年末、土佐の本川、大川、吾川という山間部で起きたいわゆる徴兵令反対、血税一揆の首魁として切腹。しかし、役人側は死体の首を切り晒し首にする。山中陣馬は元土佐藩の郷士だ。

この記念碑を建てた経緯がおもしろい。一揆の指導者としてではなく、一揆を未然に防ごうとした人物として顕彰している。あれ?

本の序にはこうある

「山中陣馬は、この首謀者が友人なるが故に中止を説得するも、聞き入れないので、自ら一揆に加わり、大衆を善導改化せんとするも成らず、自分を犠牲として徒党の罪科を未然に防いだのである」(大川村長)

ちょっと、おかしいな、と思った。そんなことありうるか?

昭和52年に大川村長がこのように書いたのは、それまでの経緯がある。大正15年に山中陣馬の墓碑が建てられたのだが、その墓碑を建てる趣旨書にも陣馬が切腹したから、一揆は沈静した、と書き、一揆の首謀者ではなく、むしろ一揆を鎮めた功績がある、として願い出ているのだ。

戦前の天皇制国家の時代、明治天朝政府に反対した一揆の首魁の墓碑なんかとても建てるわけにはいかない。一揆を止めるために身を犠牲にした、とでもいわなければとても許可されなかったにちがいない。

村人はどうしても山中陣馬の墓碑を建てたかったのだろう。陣馬を慰霊するためにも、陣馬の子孫、親戚、一揆の関係者の子孫のためにも必要だったのかもしれない。

しかし、真相は薮の中だ。この一揆の首謀者たちは一切の申し開きも何もなく、その場で切り捨てられたのだから、首謀者の言葉は何も残っていない。このように、後世の者が、陣馬は一揆を中止しようとした、と判断していいものだろうか、と思う。

徴兵令反対の血税一揆については、「無知な農民たちが、血税の文字をほんとうに血をぬかれるとか、異人に子供の膏(あぶら)を売られると誤解したもので、流言にまどわされて起きた無知蒙昧なる一揆」とかたづけられているが(現在まで、この官の解釈が通用しているが)、はたしてそうか、と思う。史料はほとんど抹殺されている。

山中陣馬はじめ首謀者たちは、みな学識あり、政治に関心ある者ばかりだ。一揆に加わった者の中には流言飛語に」まどわされた人たちもいたかもしれないが、首謀者はちがうだろう。

日本最初の徴兵令反対一揆(徴兵令は明治6年であり、この一揆は先駆的だ)であり、庶民として反対するのは当然であり、反対の声第一号として名誉でさえあるのだが、その主張は抹殺され、無知なるための誤解の一揆とすりかえられたのではないか。

だいたい政府(武士)は農民を無知蒙昧なる輩と見るのが当時の風潮だった。

徴兵令、たしかに、血税だ。その通りではないか。異人に膏を取られる。たしかに、今でも、われわれの税金を異人にわたしているじゃないか。

明治初期の血税一揆、再度、見直さなければならないと思うのだが、ほかの一揆ならともかく、この徴兵令にだけは一切、反対は許されなかった。問答無用だったようだ。

ほんとに血をぬかれる、膏をとられる、当時の農民がほんとにそれを信じて一揆を起こしたなんて解釈、ばかばかしいのではないか。政府と同じ視点に立っているのではないか。庶民を馬鹿にしすぎている。

以上、感想、思いつきで、なんの確証もありません。

「山中陣馬伝 土佐膏(あぶら)取り一揆」(昭和52年大川村教育委員会編 非売品)。

高知の大川村はどのへんにあるのだろうと地図を見ると、四国のちょうど真ん中に位置する。愛媛と高知の境、四国山地の中だ。

この本は、大川村が、昭和52年に山中陣馬の記念碑を建てたのを記念して発刊したもの。

記念碑や墓碑の写真があり、記念碑を建てるまでの経緯、平尾道雄の論考、一揆実録などがおさめられた100頁ほどの冊子。一揆の本としては貴重な史料だ。

山中陣馬は、明治4年末、土佐の本川、大川、吾川という山間部で起きたいわゆる徴兵令反対、血税一揆の首魁として切腹。しかし、役人側は死体の首を切り晒し首にする。山中陣馬は元土佐藩の郷士だ。

この記念碑を建てた経緯がおもしろい。一揆の指導者としてではなく、一揆を未然に防ごうとした人物として顕彰している。あれ?

本の序にはこうある

「山中陣馬は、この首謀者が友人なるが故に中止を説得するも、聞き入れないので、自ら一揆に加わり、大衆を善導改化せんとするも成らず、自分を犠牲として徒党の罪科を未然に防いだのである」(大川村長)

ちょっと、おかしいな、と思った。そんなことありうるか?

昭和52年に大川村長がこのように書いたのは、それまでの経緯がある。大正15年に山中陣馬の墓碑が建てられたのだが、その墓碑を建てる趣旨書にも陣馬が切腹したから、一揆は沈静した、と書き、一揆の首謀者ではなく、むしろ一揆を鎮めた功績がある、として願い出ているのだ。

戦前の天皇制国家の時代、明治天朝政府に反対した一揆の首魁の墓碑なんかとても建てるわけにはいかない。一揆を止めるために身を犠牲にした、とでもいわなければとても許可されなかったにちがいない。

村人はどうしても山中陣馬の墓碑を建てたかったのだろう。陣馬を慰霊するためにも、陣馬の子孫、親戚、一揆の関係者の子孫のためにも必要だったのかもしれない。

しかし、真相は薮の中だ。この一揆の首謀者たちは一切の申し開きも何もなく、その場で切り捨てられたのだから、首謀者の言葉は何も残っていない。このように、後世の者が、陣馬は一揆を中止しようとした、と判断していいものだろうか、と思う。

徴兵令反対の血税一揆については、「無知な農民たちが、血税の文字をほんとうに血をぬかれるとか、異人に子供の膏(あぶら)を売られると誤解したもので、流言にまどわされて起きた無知蒙昧なる一揆」とかたづけられているが(現在まで、この官の解釈が通用しているが)、はたしてそうか、と思う。史料はほとんど抹殺されている。

山中陣馬はじめ首謀者たちは、みな学識あり、政治に関心ある者ばかりだ。一揆に加わった者の中には流言飛語に」まどわされた人たちもいたかもしれないが、首謀者はちがうだろう。

日本最初の徴兵令反対一揆(徴兵令は明治6年であり、この一揆は先駆的だ)であり、庶民として反対するのは当然であり、反対の声第一号として名誉でさえあるのだが、その主張は抹殺され、無知なるための誤解の一揆とすりかえられたのではないか。

だいたい政府(武士)は農民を無知蒙昧なる輩と見るのが当時の風潮だった。

徴兵令、たしかに、血税だ。その通りではないか。異人に膏を取られる。たしかに、今でも、われわれの税金を異人にわたしているじゃないか。

明治初期の血税一揆、再度、見直さなければならないと思うのだが、ほかの一揆ならともかく、この徴兵令にだけは一切、反対は許されなかった。問答無用だったようだ。

ほんとに血をぬかれる、膏をとられる、当時の農民がほんとにそれを信じて一揆を起こしたなんて解釈、ばかばかしいのではないか。政府と同じ視点に立っているのではないか。庶民を馬鹿にしすぎている。

以上、感想、思いつきで、なんの確証もありません。