――道路特定財源を2008年度以降10年間維持する内容を盛り込んだ「改正道路整備費財源特例法」が参院での否決を受けて13日午後の衆院本会議で憲法59条の規定に基づき、与党による3分の2以上の多数で再可決・成立した。再可決に先立って道路特定財源の「09年度一般財源化」を閣議決定したが、福田政権がいつまで持つとの保証はなく、道路建設は「真に必要な道路」という大義名分をつけて今までと変わらない大盤振舞いの建設がほぼ保証されることとなった。道路族・道路官僚は「ほぼ」を「絶対」に変えるべく国のため・国民のために身命を賭すことになるだろう。ありがたいことである――

いくら日本の政治家・官僚・役人たちが創造力に欠けているからといって、「不必要な道路」を日本全国に張り巡らそうと計画し、カネをかけて建設するようなバカなことはしてこなかっただろう。すべて「真に必要な道路」と言うことで計画立て、建設してきた道路ばかりのはずである。

また日本の政治家・官僚・役人たちがいくら創造力に欠けているからといって道路建設を道路を造ることだけを目的として計画立ててきたわけではあるまい。道路を造るために道路を建設するとなったなら、滑稽な自己目的化と言わざるを得ない。地域の産業育成、地域住民の生活向上――いわば各地域の発展、ひいては日本全体の発展を大きな目的として、発展を促進する基盤としての役目を与えられて道路は計画され、建設されてきた道路ばかりのはずである。

あるいはゼネンコンに天下った旧建設省や現国土交通省の官僚が天下り先で肩身が狭い思いをしないで済むよう、高額の給与と高額のボーナスと高額の退職金まで計算に入れて彼らに支払うコストを上まわる仕事を与えることを目的に道路を建設するといった、天下り官僚のための道路建設は決して一つとしてなかったはずである。

天下り官僚のために端ガネの工事など発注はできない、交通量予測を水増ししてでも省庁に在籍していた当時の地位と力に見合う大工事にすべく過大粉飾した設計のもと地域事情に合わない豪華建設費をかけた豪華道路など日本のどこにも建設するようなことはしなかったに違いない。

後に続く天下りに道を開いておくための「真に必要な道路」を策定し、発注した道路建設など一つとして存在しないだろうし、各天下りにバランスよく仕事が回り、バランスよく成果を上げてもらうために談合を仕組んで偏りなく配分し、高値で発注したといった道路も一つとして建設されなかったはずである。

日本のすべての道路は地域住民の生活向上を含めた地域発展を目的とし、その上に日本という国の発展を見据えた基盤整備を目的として建設されてきたし、今後とも同じ目的で「真に必要な道路」として建設され、その予定コースから外れることは決してないはずである。決して道路族や道路官僚のための道路建設などでは行われなかったし、将来的にも道路族や道路官僚のための道路建設は決して行われることはないはずである。

つまり常に「真に必要な道路」として「正しい道路建設」が行われてきたし、これからも「真に必要な道路」としての「正しい道路建設」が踏襲されていくことだろう。これが日本の道路建設のウソ偽りない歴史であり文化・伝統であった。決して「不必要な道路」と分かっていても道路族議員や道路官僚、その天下りの幸せのために「正しくない道路建設」を敢行するようなことはなかった。そのような道路行政を重要な要素として日本の発展は築かれていき、今の日本がある。明日の日本がある。

だから5月12日の≪地方有料道、6割が赤字 76%が需要予測下回る≫と≪100円稼ぐのに経費186円 借金膨らむ「赤字道路」≫(の関連し合う「asahi.com」の二つの記事を見て、ガセネタではないかと疑った。

地方道路と言えども、優秀な国会議員、優秀な中央官僚を見習ってその優秀さを受け継いだ地方政治家及び地方役人が策定した道路である。地域住民の生活向上、地域の発展を目的としたのであって、その目的に添って「真に必要な道路」として計画され、建設されたのである。地方政治家や役人、あるいはゼネコン等の建設会社を潤すためにその「不必要」に目をつぶり、その「ムダ」に知らぬ顔をして「不必要な道路」、「ムダな道路」を建設することなどあり得ないのだから、赤字が発生するはずはない。

まかり間違って一つ二つの赤字路線が生じたとしても、地域発展のために「真に必要」を絶対命題として建設した道路のはずなのだから「76%」もの地方有料道路が需要予測を下回り、「6割が赤字」といったムダをつくり出すはずはないのである。

一つ二つの例外は除いて、日本の道路は地方道路であろうとなかろうとすべて「真に必要な道路」として計画され、「真に必要な道路」として建設されたのである。そのことを忘れず、記憶していかなければならない。だからこそ国会議員と中央官僚と地方政治家と地方役人がグルになって「必要な道路」の大合唱を日本全国で繰り広げている。

日本の道路が一つ二つの例外を除いて「真に必要な道路」の条件をすべて満たして地域発展に貢献し、その貢献の先に地域住民の生活向上のみならず、地方財政の歳入増にも貢献し、決して地方財政を圧迫する要因とはなっていない以上、上記見出しの「asahi.com」記事は日本の道路に関してはガセネタ、あり得ない話として逆に絶対記憶の対象としなければならないだろう。

≪地方有料道、6割が赤字 76%が需要予測下回る≫

<全国の地方道路公社が運営する有料道路の約6割が、通行料収入では建設費を返済できない「赤字路線」となっていることがわかった。返済のために重ねた借金の処理で、最終的に多額の税金を投入することになる恐れが強い。ずさんな交通量予測に基づく道路整備が各地で続いている実態が浮かんだ。

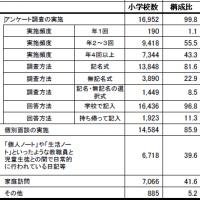

全国39の地方道路公社に、それぞれが運営する有料道路の06年度の実績を取材し、計125路線のデータをまとめた。

有料道路は、道路特定財源などを原資とする国からの借入金や銀行からの借入金などでまかなった建設費を、完成後原則30年間の償還期間内に料金収入で返済し、以後は無料開放する仕組み。計画交通量を達成できず、想定した通行料収入が得られないと、新たに返済資金を借り入れる必要があり、雪だるま式に借金が膨らむことになる。

各公社によると、06年度の交通量が計画に達しなかったのは125路線中95路線(76.0%)。うち23路線は経費節減で支出を抑えるなどして、建設費の償還計画を守ったが、72路線(57.6%)は、通行料収入では足りず、新たに銀行から借り入れたり、黒字路線による内部留保資金から充当したりして返済資金をまかなった。

交通量の達成率の全路線平均は81.9%。50%に満たなかったのは28路線に及んだ。

並行する県道の渋滞緩和効果を狙って整備した長良川右岸の場合、1日平均8071台の交通量を見込んだが実際には849台。

借金返済が順調に進み、償還期間を終えた時点で予定通り無料開放できると各公社が見込んでいるのは55路線ある。しかし経済の好転や道路の知名度が上がることでの利用増を見込んだ回答もあり、期待通りの結果が得られるかは不透明だ。残る70路線は新たな税金の投入や料金徴収期間の延長といった方策が必要となる恐れが強い。

これまでに無料開放された64路線の中でも、29路線は当初計画通りに借金を返すことができず、地元自治体が補助金や負担金などの形で肩代わりし、その総額は500億円を超える。借金が膨らむのを防ぐため、償還期間の途中で大規模な税金を投じ、借金を返済し無料開放した例も少なくない。

こうした現状は、地元の大規模事業計画と関係していることが多い。計画に伴う交通の増加を見込んで建設されたが、事業が不振で利用低迷に直結しているという。福島空港のアクセス道に位置づけられた福島空港道路は、空港事業の赤字状態が慢性化。多摩ニュータウンの整備に伴う渋滞解消が目的だった東京都西部の稲城大橋有料道路も、ニュータウン事業の不振が響いている。

各地の道路公社でつくる「全国地方道路公社連絡協議会」は、国土交通省や財務省に対し、道路特定財源制度の維持と新たな財政的支援制度の創設を求めている。(松川敦志)

キーワード【地方道路公社】

1970年制定の地方道路公社法に基づき地方自治体の出資で設立される特別法人。現在36都府県と3市にある。国や自治体のなどの予算ではなく、借入金で事業に着手するため、一般道路に比べ短期間で道路を造ることができる。有料道路建設には地元議会の同意や国の許可が必要となる。

≪100円稼ぐのに経費186円 借金膨らむ「赤字道路」≫((asahi.com/2008年05月12日08時07分)

<身近な地方有料道路の半数以上が「赤字路線」と化していた実態が、朝日新聞の調査で明らかになった。100円を稼ぐための経費が186円。そんな計算になる不採算道路もある。各地の現状は、「真に必要な道路」は造り続けるとする道路行政に、重い課題を突きつける。

常磐自動車道から北関東自動車道に入り、東へ約24キロ進むと料金所があった。ここから先は、茨城県道路公社が運営する県道「常陸(ひたち)那珂(なか)有料道路」だ。普通車100円、トラックなど大型車なら150円。通行料は決して高くはないが、周囲の車は次々、料金所を通過せずに、左端に隣り合う出口へと向かった。

「東日本の新しい国際流通拠点」をうたう常陸那珂港と北関東道を結ぶ自動車専用道路として県が計画。94年に有料道路としての事業認可を国から受け、99年に供用開始した。

06年度の通行量を見てみると、1日平均9524台が利用する計画だったのが、実際には1割強にすぎない1325台。100円を稼ぐのに諸経費や人件費で186円かかった計算になるという。借金を返すどころか、毎年膨らんでいく状態だ。当初の借金32億5千万円は現在、38億2千万円になった。

「ここを第2の横浜港にする」。有料道路終点近くの海べりで旅館を経営する黒沢一さん(77)は、地元市議だった父が40年ほど前に当時の茨城県知事から聞かされた言葉を覚えている。同公社の担当者によると、道路の利用低迷は常陸那珂港が未完成のままであることが大きな原因だという。

同公社が管理する有料道路は7路線。計画交通量を達成できているのは1路線しかなく、常陸那珂を含む3路線は達成率が5割に達しない。

03年以降、約30人いた職員のうち3分の1をリストラし、沿道の草刈りの回数を減らして経費削減に取り組んだ。しかし努力ももう限界。劇的に交通量が増えない限り、赤字路線は多額の借金を税金で処理せざるを得なくなる。公社担当者は「経済状況の変化などさまざまな原因が考えられるが、見通しが甘かったと言われればそれまで」と話す。

交通量予測の甘さから返済計画が破綻(はたん)し、税金で借金を処理した例は各地にある。

山梨県内の有名観光地、清里高原へのアクセス道として98年に開通した「清里高原有料道路」は、見込んだ交通量の3割程度しかない状況が続き、県が道路を買い上げる形を取って借金を処理。税金による出費は約50億円に上った。

福井県の永平寺へのアクセス道として74年に開通した「永平寺有料道路」も、償還期間の終わった04年時点で18億円余りの借金が残り、県が税金で処理した。

予測の甘さについて、ある公社担当者は「『期待値』的な側面があるのは事実」と話す。有料道路研究センターの織方弘道代表は「とにかく道路を造るという目的が先に立ち、つじつまの合う数字をはじき出しているケースが多いのだろう。巨額の赤字を生み続ける東京湾アクアラインや本四架橋と構図は同じだ」と指摘する。

「真に必要な道路」を絶対命題として道路建設を行ってきた日本の道路行政の歴史・伝統・文化を改竄・否定する邪悪極まりない論調となっている。このことは「助け合いの精神での道路整備」をテーマに03~05年度で約80回実施、道路整備特会から計5億円支出、06年度は実施したが、回数や費用は把握していないと誤魔化している道路ミュージカル、ツルハシを手に「道路を造れ、道路を造れ、俺たちみんなの生きる道だ、車の走れる道路を造れ、日本の明日をつくる道路だ」(『朝日』記事から)と声高らかに謳い上げる「みちぶしん」に象徴させている国会議員と中央官僚と地方政治家と地方役人がグルになって日本全国で繰り広げている「真に必要な道路」の大合唱に冷水を浴びせる、まさしく「陰謀」そのものであろう。

公明党が片棒担いだ自民党道路行政は永遠である。。どのような陰謀を張り巡らせられようとも、「真に必要」という声を絶やすことはできない。「真に必要な道路」とは「真に必要な道路」のことである以上、「真に必要」というニーズに応えて道路を一つ一つ建設して「真に必要」を満たしていかなければならない。

「改正道路整備費財源特例法」の再可決・成立は「真に必要な道路」を日本中に実現する改めての第一歩なのである。

最新の画像[もっと見る]

-

安倍晋三のケチ臭い度量から発した放送法「政治的に公平」の「補充的説明」を騙った報道自主規制の罠

1年前

安倍晋三のケチ臭い度量から発した放送法「政治的に公平」の「補充的説明」を騙った報道自主規制の罠

1年前

-

野党の学習不足が招いた安倍晋三と旧統一教会との関係調査・検証要請への岸田文雄の「本人死亡、十分な把握限界」等の罷り通り

1年前

野党の学習不足が招いた安倍晋三と旧統一教会との関係調査・検証要請への岸田文雄の「本人死亡、十分な把握限界」等の罷り通り

1年前

-

イジメ未然防止目的のロールプレイ――厭なことは「やめて欲しい」で始まるイジメ態様に応じた参考例をいくつか創作してみた

1年前

イジメ未然防止目的のロールプレイ――厭なことは「やめて欲しい」で始まるイジメ態様に応じた参考例をいくつか創作してみた

1年前

-

イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)

2年前

イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)

2年前

-

イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)

2年前

イジメ過去最多歯止めは厭なことは「やめて欲しい」で始まり、この要請に順応できる人間としての成長を求めるロールプレイで(1)

2年前

-

立憲長妻昭と小西洋之の対旧統一教会宗教法人法第81条解散命令要件に関わる時間のムダ、カエルの面に小便程度の国会追及

2年前

立憲長妻昭と小西洋之の対旧統一教会宗教法人法第81条解散命令要件に関わる時間のムダ、カエルの面に小便程度の国会追及

2年前

-

2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(1)

2年前

2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(1)

2年前

-

2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(2)

2年前

2022年8月NHK総合戦争検証番組は日本軍上層部の無責任な戦争計画・無責任な戦略を摘出し、兵士生命軽視の実態を描出 靖国参拝はこの実態隠蔽の仕掛け(2)

2年前

-

立憲民主党代表泉健太の2022年9月8日衆議院議院運営委員会安倍晋三国葬関連質疑を採点すると30点

2年前

立憲民主党代表泉健太の2022年9月8日衆議院議院運営委員会安倍晋三国葬関連質疑を採点すると30点

2年前

-

文科省の旧統一教会実体不問の名称変更認証と前川喜平氏の下村博文認証関与説、橋下徹の名称変更門前払い対応の前川喜平氏批判のそれぞれの正当性

2年前

文科省の旧統一教会実体不問の名称変更認証と前川喜平氏の下村博文認証関与説、橋下徹の名称変更門前払い対応の前川喜平氏批判のそれぞれの正当性

2年前

「Weblog」カテゴリの最新記事

《八方美人尾木ママの"イジメ論"を斬るブログby手代木恕之》を始めました。

《八方美人尾木ママの"イジメ論"を斬るブログby手代木恕之》を始めました。 日本人の行動様式権威主義の上が下に強いていて、下が上に当然の使用とする丁寧語...

日本人の行動様式権威主義の上が下に強いていて、下が上に当然の使用とする丁寧語... 財務省2018年6月4日『森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書』...

財務省2018年6月4日『森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等に関する調査報告書』... 名古屋入管ウィシュマ・サンダマリさん死亡はおとなしくさせるために薬の過剰投与...

名古屋入管ウィシュマ・サンダマリさん死亡はおとなしくさせるために薬の過剰投与... 民間企業と官僚の意見交換に酒食が伴い、その支払いを企業が負う官僚のたかりは人...

民間企業と官僚の意見交換に酒食が伴い、その支払いを企業が負う官僚のたかりは人... 2021年2月25日山田真貴子参考人招致衆議院予算委員会の黒岩宇洋と後藤祐一の追及を...

2021年2月25日山田真貴子参考人招致衆議院予算委員会の黒岩宇洋と後藤祐一の追及を... 東京大空襲訴訟高裁判決「旧軍人・軍属への補償は戦闘行為などの職務を命じた国が...

東京大空襲訴訟高裁判決「旧軍人・軍属への補償は戦闘行為などの職務を命じた国が... 安倍晋三の検察庁法改正案に賛成しよう! 但し不正疑惑渦中閣僚一人で検察人事関...

安倍晋三の検察庁法改正案に賛成しよう! 但し不正疑惑渦中閣僚一人で検察人事関... 安倍晋三の検察庁法改正案に賛成しよう! 但し不正疑惑渦中閣僚一人で検察人事関...

安倍晋三の検察庁法改正案に賛成しよう! 但し不正疑惑渦中閣僚一人で検察人事関... 安倍晋三の一世帯2枚布マスク配布の不透明な業者選定は政治的利益供与か 家庭の自...

安倍晋三の一世帯2枚布マスク配布の不透明な業者選定は政治的利益供与か 家庭の自...