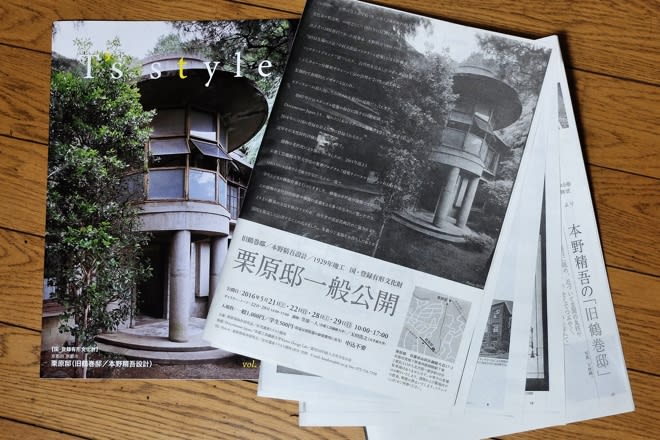

我が町(京都市山科区)に残る貴重な建築遺産「栗原邸(旧鶴巻邸)」が

一般公開されるというので、訪ねてみました。

そのお屋敷は山科北部の山手にあり、すぐうしろを琵琶湖疎水が

流れています。自宅からは歩いて20分ほど、実はこの先に私の

母校(高校)があり、通学路だったので見慣れた建物でもあります。

その異形からとても印象的な邸宅でした。

建物はコンクリートブロック造、塀も同じくブロック塀です。

普段は固く閉ざされた門扉がこの日は開かれていました。もちろん、

門の中を見るのも入るのも初めてです。

10年ほど前に一般公開が始まり、ここ数年は不定期ながら毎年期日限定で

公開されるようになったので、一度訪ねてみたいと考えていました。

一昨年には国の登録有形文化財に指定されたようです。

敷地面積は600坪とかで、庭もかなり広い。右に行けば玄関へ、左は

裏口に達しますが、斜面なのでどちらも少し登ることになります。

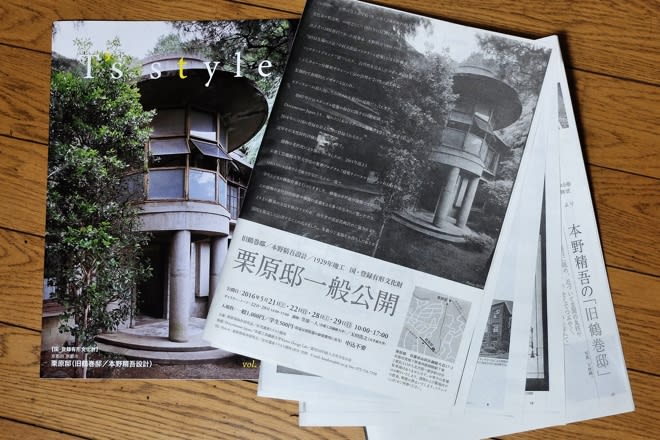

この邸宅、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)2代目校長だった

鶴巻鶴一氏の邸宅として昭和4年(1929年)に建てられたもの。

設計者は同校教授だった建築家・本野精吾(もとの せいご)氏。

1941年に広告代理店・萬年社の社長、栗原伸氏の邸宅となり、

現在はご子息(伏見のお医者さん)が所有されています。

※萬年社は電通よりも古く日本最古の広告代理店でしたが、1999年に

倒産。109年に渡るその長い歴史に終止符を打ちました。

この建物で特徴的なのは、やはりコンクリート打ち放しの玄関ポーチ。

建物自体はシンプルな四角で構成されていますが、ここだけ円形に

張り出し、上はサンルームになっています。

帽子を被ったような庇もアクセントになっていますね。

設計者の本野精吾氏は1909(明治42)年、ドイツに留学し当時欧州での

モダニズムへの変化に影響を受け帰国、図案科教授として建築のみならず

インテリアや家具・グラフィック・服飾などデザイン全般の教育に

携わりながら建築家としての活動もしたプロフェッサー・アーキテクト。

ただ多才で多趣味。船舶デザインでヒット作を出したり、音楽・舞台・

社交ダンスや南画などすべてを極めたようで、果てはエスペラント語も

使いこなすというただならぬディレッタントぶり。(^_^ゞ

そのため、生涯で残した建築作品は10点余りだとか、現存するのはここを

含めて4作品にすぎません。

ここを建てる5年前、1924(大正13)年にやはりコンクリートブロックで

自邸を建てられています。おそらく我が国最初のモダニズム建築。

これは世界的にも最先端をリードするものだったようです。

この旧鶴巻邸もコンクリートブロックむき出し、コンクリート打ち放しの

建築物は世界でもまだ珍しいもので、2007年にはモダニズム建築の保存に

関する国際組織DOCOMOMO Japanより、優れた日本のモダニズム建築の

1つとして選定され、2014年には国の登録有形文化財に登録されるなど、

近年その文化財的評価が高まっています。

この建物、2000年にその存在が発見され、現存を確認されたというもの。

実は私などは1970年前後の高校生活で毎日のように見ていたのですが、

当時すでに老朽化で傷んでおり、人が住んでいる気配も無く。

ただ不気味でミステリアス、オカルトチックな建物として見てました。

これほど貴重な建物だったとは・・・(^_^ゞ

2011年度より京都工芸繊維大学大学院の教育プログラム「建築リソース

マネジメントの人材育成」などの一環で、学生らが修復作業を行い、

一般社団法人 住宅遺産トラスト関西が活動支援しているようです。

全景を見ることは木々に被われているため、なかなか難しいのですが

疎水沿いの道から見るとこんな感じ、通学路で見ていた風景です。

疎水に架かる橋の上から見ると、北面のほぼ全景が見られます。

これが昭和4年に建てられたものだと考えると、とんでもなく先鋭的な

建物だったことでしょうね。

高校生の頃、この建物が只者じゃないとは感じつつも、すでにコンクリート

ブロックの塀や建物もよく目にしていたので、これほどエポックメーキング

なものだとは知らず。ただ、こんなデカい建物をよくブロック積みで造った

もんだなぁと。それにレトロな風情を見せるこの建造物を憧れの目で

見ていたことも確かです。こうして一般公開で見学できるとは思っても

みなかった嬉しいことです。

一般公開といっても勉強会的な要素も大きく、ギャラリー・トークなども

あったようです。参加費1,000円を払うと小冊子やコピーされた資料を

渡してくれます。参加費の収益は栗原邸の修復費用に充当されるとのこと。

スタッフは学生さん達が大勢で。見学者も私のように散歩がてら来た者も

居られるでしょうが、全国からこの一般公開(4日間)を目指して

多くの方が来られるようです。

細かに色んな説明札も置かれているので、興味深く見ることが出来ました。

ここで使われているコンクリートブロックは、大正時代半ばに

中村鎮(まもる)によって発明された通称「鎮(ちん)ブロック」と

いわれるもので、これを用いた中村式鉄筋工クリート建築は、

1920〜1930年にかけて、全国で119棟が建てられ、1923年の関東大震災で、

一棟も倒壊しなかったことから、耐震性や耐火性が高く評価された。

この工法、現在も見直しても良いですね。

さて、1階64坪、2階45坪、3階15坪。延床面積124坪の建物内は・・・

まだこれから補修の必要がある部屋も多々。この部屋は染色家でもあった

鶴巻氏の仕事部屋として使われていたもので、まだ手が入ってない様子。

この襖絵は、鶴巻氏による蠟纈(ろうけつ)染の作品。

氏は廃れていたろうけつ染を復興するなど、その染色技術や技法の研究は、

社会変化に直面していた京都の染色産業へ大きな貢献を果たしたそうです。

こちらはキッチン。

天井までの食器棚、これも昭和4年という時代を考えれば、とてもモダンな

設えだったでしょうね。今でも充分新しい?かも。

ちょっと失礼して引き出しなど開けて見ましたが、まだ食器や調理器が

いつ置かれたものか分かりませんが・・・古いものじゃなかったです。

一部、ドアや壁がペンキで塗られているのは、おそらく・・・

戦後この建物はGHQ、進駐軍により家族用住宅として接収されていた

時期があります。米軍中尉とその家族が暮らしたようですが、もともと

洋式の建物だったため、あまり改修されること無く使われたようです。

しかし内装はペンキで塗りたくられた?と考えられます。

前述の北面全景の写真で赤い大きな扉が見えますが、あれはジープを

乗り入れるため屋根付の車庫と共に設けられたものです。

ただ、中尉はフレンドリーな人柄だったようで、クリスマスの時期には

近所の子供たちを招いてパーティを行なったとか♪

無駄な装飾を排除し機能重視なモダニズムではありますが、シンプルながら

階段手摺などには装飾的な部分も垣間みれます。

主な部屋には暖炉がありますが、こちらもシンプル。

椅子やベッド、調度品なども多くは本野精吾によるデザイン。

長楽館のロココ調とは真逆ですね。

久しぶりの更新、栗原邸はまだ見所があるので続きます・・・(^_^ゞ

2016.5/28、栗原邸(旧鶴巻邸)にて。

一般公開されるというので、訪ねてみました。

そのお屋敷は山科北部の山手にあり、すぐうしろを琵琶湖疎水が

流れています。自宅からは歩いて20分ほど、実はこの先に私の

母校(高校)があり、通学路だったので見慣れた建物でもあります。

その異形からとても印象的な邸宅でした。

建物はコンクリートブロック造、塀も同じくブロック塀です。

普段は固く閉ざされた門扉がこの日は開かれていました。もちろん、

門の中を見るのも入るのも初めてです。

10年ほど前に一般公開が始まり、ここ数年は不定期ながら毎年期日限定で

公開されるようになったので、一度訪ねてみたいと考えていました。

一昨年には国の登録有形文化財に指定されたようです。

敷地面積は600坪とかで、庭もかなり広い。右に行けば玄関へ、左は

裏口に達しますが、斜面なのでどちらも少し登ることになります。

この邸宅、京都高等工芸学校(現・京都工芸繊維大学)2代目校長だった

鶴巻鶴一氏の邸宅として昭和4年(1929年)に建てられたもの。

設計者は同校教授だった建築家・本野精吾(もとの せいご)氏。

1941年に広告代理店・萬年社の社長、栗原伸氏の邸宅となり、

現在はご子息(伏見のお医者さん)が所有されています。

※萬年社は電通よりも古く日本最古の広告代理店でしたが、1999年に

倒産。109年に渡るその長い歴史に終止符を打ちました。

この建物で特徴的なのは、やはりコンクリート打ち放しの玄関ポーチ。

建物自体はシンプルな四角で構成されていますが、ここだけ円形に

張り出し、上はサンルームになっています。

帽子を被ったような庇もアクセントになっていますね。

設計者の本野精吾氏は1909(明治42)年、ドイツに留学し当時欧州での

モダニズムへの変化に影響を受け帰国、図案科教授として建築のみならず

インテリアや家具・グラフィック・服飾などデザイン全般の教育に

携わりながら建築家としての活動もしたプロフェッサー・アーキテクト。

ただ多才で多趣味。船舶デザインでヒット作を出したり、音楽・舞台・

社交ダンスや南画などすべてを極めたようで、果てはエスペラント語も

使いこなすというただならぬディレッタントぶり。(^_^ゞ

そのため、生涯で残した建築作品は10点余りだとか、現存するのはここを

含めて4作品にすぎません。

ここを建てる5年前、1924(大正13)年にやはりコンクリートブロックで

自邸を建てられています。おそらく我が国最初のモダニズム建築。

これは世界的にも最先端をリードするものだったようです。

この旧鶴巻邸もコンクリートブロックむき出し、コンクリート打ち放しの

建築物は世界でもまだ珍しいもので、2007年にはモダニズム建築の保存に

関する国際組織DOCOMOMO Japanより、優れた日本のモダニズム建築の

1つとして選定され、2014年には国の登録有形文化財に登録されるなど、

近年その文化財的評価が高まっています。

この建物、2000年にその存在が発見され、現存を確認されたというもの。

実は私などは1970年前後の高校生活で毎日のように見ていたのですが、

当時すでに老朽化で傷んでおり、人が住んでいる気配も無く。

ただ不気味でミステリアス、オカルトチックな建物として見てました。

これほど貴重な建物だったとは・・・(^_^ゞ

2011年度より京都工芸繊維大学大学院の教育プログラム「建築リソース

マネジメントの人材育成」などの一環で、学生らが修復作業を行い、

一般社団法人 住宅遺産トラスト関西が活動支援しているようです。

全景を見ることは木々に被われているため、なかなか難しいのですが

疎水沿いの道から見るとこんな感じ、通学路で見ていた風景です。

疎水に架かる橋の上から見ると、北面のほぼ全景が見られます。

これが昭和4年に建てられたものだと考えると、とんでもなく先鋭的な

建物だったことでしょうね。

高校生の頃、この建物が只者じゃないとは感じつつも、すでにコンクリート

ブロックの塀や建物もよく目にしていたので、これほどエポックメーキング

なものだとは知らず。ただ、こんなデカい建物をよくブロック積みで造った

もんだなぁと。それにレトロな風情を見せるこの建造物を憧れの目で

見ていたことも確かです。こうして一般公開で見学できるとは思っても

みなかった嬉しいことです。

一般公開といっても勉強会的な要素も大きく、ギャラリー・トークなども

あったようです。参加費1,000円を払うと小冊子やコピーされた資料を

渡してくれます。参加費の収益は栗原邸の修復費用に充当されるとのこと。

スタッフは学生さん達が大勢で。見学者も私のように散歩がてら来た者も

居られるでしょうが、全国からこの一般公開(4日間)を目指して

多くの方が来られるようです。

細かに色んな説明札も置かれているので、興味深く見ることが出来ました。

ここで使われているコンクリートブロックは、大正時代半ばに

中村鎮(まもる)によって発明された通称「鎮(ちん)ブロック」と

いわれるもので、これを用いた中村式鉄筋工クリート建築は、

1920〜1930年にかけて、全国で119棟が建てられ、1923年の関東大震災で、

一棟も倒壊しなかったことから、耐震性や耐火性が高く評価された。

この工法、現在も見直しても良いですね。

さて、1階64坪、2階45坪、3階15坪。延床面積124坪の建物内は・・・

まだこれから補修の必要がある部屋も多々。この部屋は染色家でもあった

鶴巻氏の仕事部屋として使われていたもので、まだ手が入ってない様子。

この襖絵は、鶴巻氏による蠟纈(ろうけつ)染の作品。

氏は廃れていたろうけつ染を復興するなど、その染色技術や技法の研究は、

社会変化に直面していた京都の染色産業へ大きな貢献を果たしたそうです。

こちらはキッチン。

天井までの食器棚、これも昭和4年という時代を考えれば、とてもモダンな

設えだったでしょうね。今でも充分新しい?かも。

ちょっと失礼して引き出しなど開けて見ましたが、まだ食器や調理器が

いつ置かれたものか分かりませんが・・・古いものじゃなかったです。

一部、ドアや壁がペンキで塗られているのは、おそらく・・・

戦後この建物はGHQ、進駐軍により家族用住宅として接収されていた

時期があります。米軍中尉とその家族が暮らしたようですが、もともと

洋式の建物だったため、あまり改修されること無く使われたようです。

しかし内装はペンキで塗りたくられた?と考えられます。

前述の北面全景の写真で赤い大きな扉が見えますが、あれはジープを

乗り入れるため屋根付の車庫と共に設けられたものです。

ただ、中尉はフレンドリーな人柄だったようで、クリスマスの時期には

近所の子供たちを招いてパーティを行なったとか♪

無駄な装飾を排除し機能重視なモダニズムではありますが、シンプルながら

階段手摺などには装飾的な部分も垣間みれます。

主な部屋には暖炉がありますが、こちらもシンプル。

椅子やベッド、調度品なども多くは本野精吾によるデザイン。

長楽館のロココ調とは真逆ですね。

久しぶりの更新、栗原邸はまだ見所があるので続きます・・・(^_^ゞ

2016.5/28、栗原邸(旧鶴巻邸)にて。

はじめて知りました。

面白い建物があるのですね。

修復や維持が大変でしょうね。

でも残して置きたい建物です。

たしかに過去に何か事件の舞台に?とか考えてしまいますね(笑)

80年以上前にこのデザインは目立ったでしょうね。

コンクリート造りですが、耐震的には大丈夫なのかな。

しかし山科の北の方ってけっこう色々ありますね。

たしか宮内庁の土地もあるんですよね。

一般公開は珍しいようで6月1,2日だけだとか。

維持大変でしょうが残り続けてほしいです。

いい環境でお住まいですね。

当時としては、すごく革新的だったでしょう。

この時代に、コンクリですか。。。

いやいや、いいもの見させて頂きました。

ボクの毎朝の散歩道で今朝も横を通って来ましたが、最初見た時から素敵なお屋敷と思ってましたが、昭和4年からとは京都ならでは空襲にも会わず、価値ある物は今後も後世に大事に残していって欲しいですよね!

本野氏がドイツに留学されたのはバウハウスが出来る10年前ですから、まだモダニズムの黎明期。

この建物も世界に先駆けたモダニズム建築といえるでしょうね。

今、新しい継承者を募集していました。どうですか?

色んな噂話が流れていましたよ。(^_^ゞ

この中村式鎮ブロック構造の建築物は関東大震災で一棟も倒壊しなかったそうです。耐震・耐火性が立証されているようです。

みささぎ(御陵)の地名は天智天皇陵があるからですね。

栗原邸、今年は5月の21・22、28・29の土日、4日間の公開でした。

参加費1000円は高いですけど、カンパのつもりでね♪

研究者によると京都だから出来たのではと考えられているようです。

当時の京都は新しいものをどんどん取り入れる風潮がありましたから。

学術の街でもありそんな人材が集まっていたのだと思います。

これほど学術的にも貴重な建物だとは思ってもいませんでしたが。(^_^ゞ

あのお屋敷に憧れる方は少なからず居られると思います。

もう45年ほど前になりますが、知り合った芸大生(大阪の方でした)が、たまたま疎水沿いを歩いていてこの邸宅を発見。一目見てここに住みたいと思ったそうです。彼は今どうしてるかな?(^_^ゞ

実は今、新しい継承者を募っています。価格は・・・大台が目安になるのでしょうが。どうですか?