経堂、多宝塔の前に“日本一の松”と言われる天然記念物「遊龍の松」があります。

樹齢600年の五葉松。以前は54mあったそうですが、松食い虫の被害に遭い

15m切断したそうです。それでも充分、ビックリしますが・・・

全体像がどうしても写せませんでした。(^_^ゞ

このお寺で有名な桂昌院お手植えの枝垂れ桜ともみじもここにあります。

遊龍の松の端には開山堂があり、源算上人117歳の姿の像が祀られています。

長寿のご利益があるらしいですが、何故か見逃しました・・・

「幸福地蔵」(しあわせじぞう)

季節によって枝垂れ桜、あじさい、もみじの園が一望に見渡せる崖に

小さな懸造りの地蔵堂があります。中には約300年前のお地蔵様が立っておられる。

自分以外の人の幸せをお願いしましょう・・・ってことでした。

「釈迦堂」

ここに祀られている釈迦像は石仏で、合掌されている珍しいお姿だそうです。

九目結紋(ここのつめゆいもん)

このお寺ではアチコチでこの家紋を見ることになります。

これ桂昌院さんのご紋なんですねぇ~~(渡邊あゆみアナウンサー風に)

私、録画して欠かさず観てます・・・NHK歴史秘話ヒストリア。(^_^ゞ

「大奥 シンデレラ・ストーリー」として桂昌院さんも取り上げられていました。

江戸時代、京都の八百屋の娘として生まれたお玉。とても家紋の持てる

身分ではありませんでした。それが・・・詳しくは後ほど。

さらに上へと登って行きます。

洛中、東山三十六峰が一望できます。

「出世稲荷」

坂の途中にお稲荷さんが。

ここからの眺望も素晴らしく、記念撮影ポイントになっていました。

京都タワーも見えますね。

でもまだまだ登りの途中です・・・はぁ、 はぁ・・

はぁ・・

かなり登ってきました。もうひと息、奥の院の手前に休憩所を兼ねた東屋のような

「けいしょう殿」があります。景勝の地で桂昌院を祀る・・・って、

案内パンフにも駄洒落(?)で紹介されているとおり、ここからの眺望も見事です。

お堂の中央には傍らに子犬が寄り添う桂昌院の像が置かれています。

「玉の輿」の語源となった桂昌院のシンデレラ・ストーリーをちょいと・・・

京都・堀川の八百屋の娘として生まれた名前を「お玉」という女の子、

まだ幼いときに父親を亡くします。支えを失ったお玉とその母は寄る辺を求め

この善峯寺に奉公に出ます。そんなお玉に、父親がかつて野菜を納めていた

縁で、下級武士ではありますが本庄家の養女になることが決まります。

(桂昌院の紋、九目結紋はこの本庄家の家紋なんですね)

そして、本庄家の紹介で公家出身の尼僧の待女となったお玉。13歳の時に、

尼僧が徳川三代将軍家光に謁見することになり、そのお供で江戸城に登ります。

そこでなんと家光は、尼僧に一目ぼれ、尼僧はお万の方と名を改め

家光の側室になります…そしてお玉も京都に一度も帰ることなく、

お万の方の侍女として江戸城大奥で暮らすことになります。

なんとなんと家光さん、19歳になっていたお玉をも見初め側室に!

ついに八百屋の娘、お玉は「お玉の方」と呼ばれる身分に。

信心深いお玉の願いが叶い、20歳で見事、男子を授かります。しかしその子は

家光の三番目の男子。世継になる可能性は薄かったのですが・・・

運命の女神はここでもお玉に微笑みかけます。家光の後を継いでいた

四代将軍家綱が突然病死。家綱には世継となる男子がおりませんでした。

次の候補である家光の二男・綱重はすでに亡くなっており、遂にお玉の子

綱吉が徳川五代将軍に!

時に、お玉(桂昌院)54歳。念願かなって将軍の母に。

↑本堂にある「お守り納めどころ」

子犬が玉の輿を担いでいる姿だそうです。玉の部分に前年のお守りを納める。

これも桂昌院に因んだものですね。

綱吉と言えば「生類憐みの令」。犬公方と揶揄され治世の評価は低いですが

将軍になるまでかなりの年月がかかっている。その間も夢を諦めなかった母、

桂昌院は綱吉に学問や文化を身に着けさせたかなりの教育ママだったようです。

そんなインテリ将軍の時代は元禄。世は決して平穏じゃなかったようですね。

富士山が噴火したのもこの頃かな・・・大火や飢饉にも見舞われました。

政治的には水戸光圀(黄門さま)は生類憐みの令に反発して、

綱吉に犬の毛皮を送ったって逸話もあります。対立していたのですね。

母である桂昌院の悩みは次の将軍、後継ぎです。綱吉には将軍になる直前に

生まれた長男がいましたが、5歳で病死(七五三の祝いは、この綱吉の子の

健康を願ったのが始まりとされています)

その後、子を授かることがなく躍起になった(?)桂昌院は「子が授からないのは

仏教の功徳が足らないから」と考え、常識を越えた規模の功徳を積みます。

かつて幼少のころ身を寄せた善峯寺の大規模な復興はもとより、東大寺、

法隆寺、唐招提寺、室生寺などの有名なお寺や全国各地、数百に及ぶお寺の

復興に尽力されたようで、九目結紋を見つけたらここも綱吉・桂昌院が

助けたお寺なんだなと感じて下さい。ただ、そのせいで幕府の財政は困窮。

結局、願い叶わず世継もできず・・・1704年、59歳になった綱吉は、

自らの子を諦め養子を迎え入れます。その翌年、我が子の血筋を残すという

シンデレラの最後の願いは叶わないままその幕を閉じます。

桂昌院 死去(享年79歳)

さて、奥の院に繋がる階段は・・・ふぅ~ッ!

興味の無い日本史話を読まされるのとどっちが楽やろ。(^_^ゞ

奥の院「薬師堂」

奥の院からの眺望はさすがに一番高台、素晴らしいです。

?

「蓮華寿院庭」の池、「青蓮の滝」にもモリアオガエルの巣がいっぱい。

??

奥の院よりまだ先(上)にありました。何だったのかな?

???

これまた、何コレ!

「阿弥陀堂」

もう中腹?まで下ってきました。

緩やかな石畳の参道、ほっとします。 「本坊」の門。

「遊龍の松」越しに「経堂」「多宝塔」がちらり・・・ここまで降りれば

もうすぐです。本堂、山門、そして駐車場まで。

2000年にオープンした「寺宝館文殊堂」。 駐車場も近代的?

来た時はほぼ満車状態、アジサイ満開見頃だったしね。

帰りは、ここでもまた閉門時間まで居ましたから・・・

おまっとぉ~はん。(=お待ちどうさん。たまには京ことばを♪)

2012.6/24、善峯寺にて。

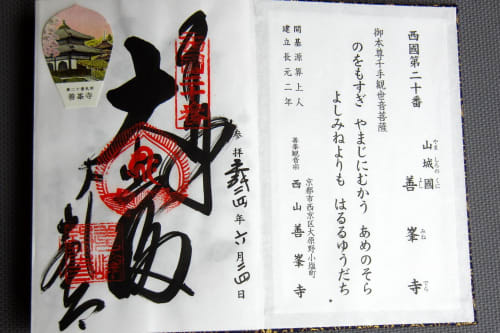

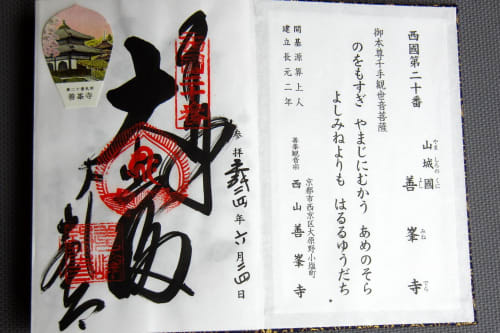

○宗派:天台宗単立 ○開基:源算上人

○御本尊:千手観世音菩薩 ○創建:長元2(1029)年

御詠歌「野をもすぎ 山路にむかふ 雨の空 善峯よりも 晴るる夕立」

樹齢600年の五葉松。以前は54mあったそうですが、松食い虫の被害に遭い

15m切断したそうです。それでも充分、ビックリしますが・・・

全体像がどうしても写せませんでした。(^_^ゞ

このお寺で有名な桂昌院お手植えの枝垂れ桜ともみじもここにあります。

遊龍の松の端には開山堂があり、源算上人117歳の姿の像が祀られています。

長寿のご利益があるらしいですが、何故か見逃しました・・・

「幸福地蔵」(しあわせじぞう)

季節によって枝垂れ桜、あじさい、もみじの園が一望に見渡せる崖に

小さな懸造りの地蔵堂があります。中には約300年前のお地蔵様が立っておられる。

自分以外の人の幸せをお願いしましょう・・・ってことでした。

「釈迦堂」

ここに祀られている釈迦像は石仏で、合掌されている珍しいお姿だそうです。

九目結紋(ここのつめゆいもん)

このお寺ではアチコチでこの家紋を見ることになります。

これ桂昌院さんのご紋なんですねぇ~~(渡邊あゆみアナウンサー風に)

私、録画して欠かさず観てます・・・NHK歴史秘話ヒストリア。(^_^ゞ

「大奥 シンデレラ・ストーリー」として桂昌院さんも取り上げられていました。

江戸時代、京都の八百屋の娘として生まれたお玉。とても家紋の持てる

身分ではありませんでした。それが・・・詳しくは後ほど。

さらに上へと登って行きます。

洛中、東山三十六峰が一望できます。

「出世稲荷」

坂の途中にお稲荷さんが。

ここからの眺望も素晴らしく、記念撮影ポイントになっていました。

京都タワーも見えますね。

でもまだまだ登りの途中です・・・はぁ、

はぁ・・

はぁ・・

かなり登ってきました。もうひと息、奥の院の手前に休憩所を兼ねた東屋のような

「けいしょう殿」があります。景勝の地で桂昌院を祀る・・・って、

案内パンフにも駄洒落(?)で紹介されているとおり、ここからの眺望も見事です。

お堂の中央には傍らに子犬が寄り添う桂昌院の像が置かれています。

「玉の輿」の語源となった桂昌院のシンデレラ・ストーリーをちょいと・・・

京都・堀川の八百屋の娘として生まれた名前を「お玉」という女の子、

まだ幼いときに父親を亡くします。支えを失ったお玉とその母は寄る辺を求め

この善峯寺に奉公に出ます。そんなお玉に、父親がかつて野菜を納めていた

縁で、下級武士ではありますが本庄家の養女になることが決まります。

(桂昌院の紋、九目結紋はこの本庄家の家紋なんですね)

そして、本庄家の紹介で公家出身の尼僧の待女となったお玉。13歳の時に、

尼僧が徳川三代将軍家光に謁見することになり、そのお供で江戸城に登ります。

そこでなんと家光は、尼僧に一目ぼれ、尼僧はお万の方と名を改め

家光の側室になります…そしてお玉も京都に一度も帰ることなく、

お万の方の侍女として江戸城大奥で暮らすことになります。

なんとなんと家光さん、19歳になっていたお玉をも見初め側室に!

ついに八百屋の娘、お玉は「お玉の方」と呼ばれる身分に。

信心深いお玉の願いが叶い、20歳で見事、男子を授かります。しかしその子は

家光の三番目の男子。世継になる可能性は薄かったのですが・・・

運命の女神はここでもお玉に微笑みかけます。家光の後を継いでいた

四代将軍家綱が突然病死。家綱には世継となる男子がおりませんでした。

次の候補である家光の二男・綱重はすでに亡くなっており、遂にお玉の子

綱吉が徳川五代将軍に!

時に、お玉(桂昌院)54歳。念願かなって将軍の母に。

↑本堂にある「お守り納めどころ」

子犬が玉の輿を担いでいる姿だそうです。玉の部分に前年のお守りを納める。

これも桂昌院に因んだものですね。

綱吉と言えば「生類憐みの令」。犬公方と揶揄され治世の評価は低いですが

将軍になるまでかなりの年月がかかっている。その間も夢を諦めなかった母、

桂昌院は綱吉に学問や文化を身に着けさせたかなりの教育ママだったようです。

そんなインテリ将軍の時代は元禄。世は決して平穏じゃなかったようですね。

富士山が噴火したのもこの頃かな・・・大火や飢饉にも見舞われました。

政治的には水戸光圀(黄門さま)は生類憐みの令に反発して、

綱吉に犬の毛皮を送ったって逸話もあります。対立していたのですね。

母である桂昌院の悩みは次の将軍、後継ぎです。綱吉には将軍になる直前に

生まれた長男がいましたが、5歳で病死(七五三の祝いは、この綱吉の子の

健康を願ったのが始まりとされています)

その後、子を授かることがなく躍起になった(?)桂昌院は「子が授からないのは

仏教の功徳が足らないから」と考え、常識を越えた規模の功徳を積みます。

かつて幼少のころ身を寄せた善峯寺の大規模な復興はもとより、東大寺、

法隆寺、唐招提寺、室生寺などの有名なお寺や全国各地、数百に及ぶお寺の

復興に尽力されたようで、九目結紋を見つけたらここも綱吉・桂昌院が

助けたお寺なんだなと感じて下さい。ただ、そのせいで幕府の財政は困窮。

結局、願い叶わず世継もできず・・・1704年、59歳になった綱吉は、

自らの子を諦め養子を迎え入れます。その翌年、我が子の血筋を残すという

シンデレラの最後の願いは叶わないままその幕を閉じます。

桂昌院 死去(享年79歳)

さて、奥の院に繋がる階段は・・・ふぅ~ッ!

興味の無い日本史話を読まされるのとどっちが楽やろ。(^_^ゞ

奥の院「薬師堂」

奥の院からの眺望はさすがに一番高台、素晴らしいです。

?

「蓮華寿院庭」の池、「青蓮の滝」にもモリアオガエルの巣がいっぱい。

??

奥の院よりまだ先(上)にありました。何だったのかな?

???

これまた、何コレ!

「阿弥陀堂」

もう中腹?まで下ってきました。

緩やかな石畳の参道、ほっとします。 「本坊」の門。

「遊龍の松」越しに「経堂」「多宝塔」がちらり・・・ここまで降りれば

もうすぐです。本堂、山門、そして駐車場まで。

2000年にオープンした「寺宝館文殊堂」。 駐車場も近代的?

来た時はほぼ満車状態、アジサイ満開見頃だったしね。

帰りは、ここでもまた閉門時間まで居ましたから・・・

おまっとぉ~はん。(=お待ちどうさん。たまには京ことばを♪)

2012.6/24、善峯寺にて。

○宗派:天台宗単立 ○開基:源算上人

○御本尊:千手観世音菩薩 ○創建:長元2(1029)年

御詠歌「野をもすぎ 山路にむかふ 雨の空 善峯よりも 晴るる夕立」

善峯寺は会社の入社前の社員教育で合宿した所です。

なんにも覚えては居ませんけど。

ここは行ったことがないのですよ。

おそらく無視ですでしょうね。

写真を観て楽しみます。

奥の院にしろ本堂境内も平地は少なく狭いお寺です。広く見えてるかな?またフォトマジック?(^_^ゞ

仏像は寺宝館かな?お寺に行っても別料金のところにはまず入らないから・・・

それにしても無更新の方が多数派になってきた・・・

お線香用意しておきますので、安心してお先にどうぞ。(^_^ゞ

入社前の合宿・・・相当昔ですね。戦前

普通に歩けてもキツイお寺、松葉杖ではキツ過ぎます・・・

ここもまた歴史的価値の高いお寺でしたよ。

見どころ満載ですもんね。

「幸福地蔵」になんでこんな人だかり?って思ったら

アジサイ満開か・・うらやましい。

「源算上人117歳の姿の像」見たような・・見逃したような。

覚えていない

てっきり「宝石をちりばめたような豪華なお越しをつけた馬に乗せてもらえるような、お金持ちへ嫁入りする」みたいな結婚のことをいうのかと(笑)

七五三も、そういうことだったんですね。