2024.05.04(土)午後に、東京都立中央図書館に行ってきた。

この図書館は、有栖川宮記念公園の中にある。

*

宮沢賢治が読み、感動し、その後の人生の基軸になったという妙法蓮華経。

その本がどいうものだったのか長い間興味を持ちつつも自分では確認してこなかった。

そして、いつかは図書館で本を物色してみようと思っていた。

賢治さんが目にしたのは、島地大等著『漢和対照妙法蓮華経』とのこと。

都内の図書館を横断検索したら、東京都立中央図書館に1冊(ただし復刻版)あることがわかった。

(古書店にもあるようだが、値段が高くてわたしには買えない。)

都立中央図書館は、有栖川宮記念公園内にある。

ここには、これまたわが興味のある有栖川宮熾仁親王の銅像もある。

世間は、大型連休とかでどこもかしこも大勢の人出で混雑しているだろう。

ならば、この機にと行ってきた。

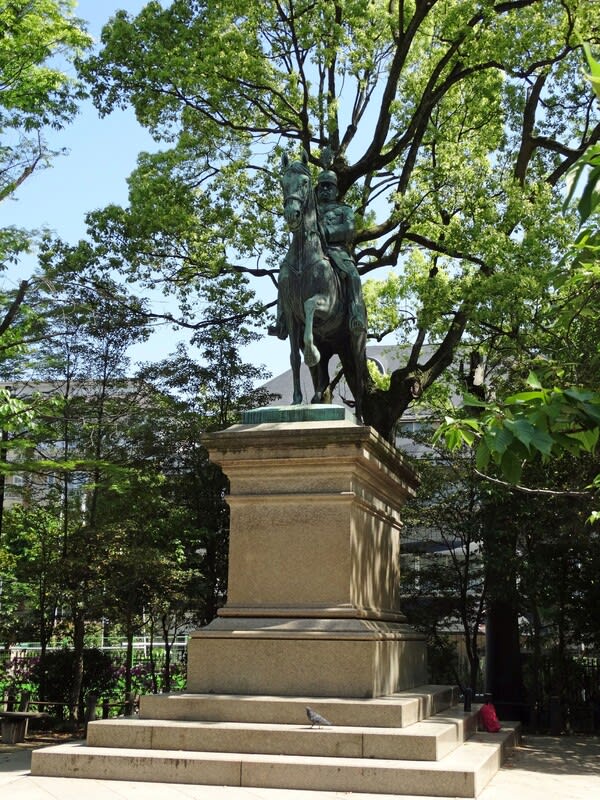

(有栖川宮記念公園)

(同)

(同)

(同)

子どもたちが元気に走り回っている。

有栖川熾仁(ありすがわたるひと)親王の銅像は、画像中央の少し右側。画像左には、新聞少年の像がある。)

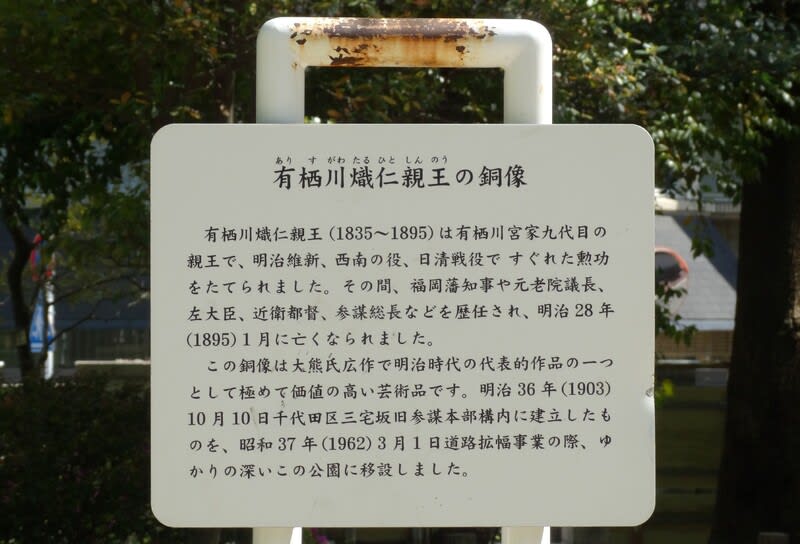

(有栖川熾仁親王の銅像)

(同)

【有栖川宮 熾仁親王 (ありすがわのみや たるひとしんのう)】 1835~95

幕末・明治時代の皇族。皇政復古の大号令により三職がおかれると総裁に就任。戊辰戦争(ぼしんせんそう)では東征大総監として江戸城の無血開城をなしとげた。明治14年明治天皇の東北巡幸に際し天皇の代巡として石巻地方、北上川流域を視察。同年8月13日野蒜築港工事視察のため野蒜着。翌日鳴瀬川河口から不老山に登り工事の状況を視察し、舟溜りから北上丸に乗船し運河を航行し、大街道橋傍に上陸し、戸塚貞輔宅に一泊。翌日登米から一関に向かい天皇一行に合流している。

※野蒜築港:「奥州中原の地に一大貿易港をつくり、ひとり宮城や東北のみならず、東日本の広く国内、国外に結ぶ拠点港」として、長崎港に先だつこと4年、横浜港に先だつこと11年の明治11年7月に、わが国初の洋式築港として、宮城県鳴瀬町野蒜地先(現:宮城県東松島市鳴瀬)を中心として着工されたのが野蒜港である。その構想は初代内務卿大久保利通に、その設計は内務省御雇長工師のオランダ人ファン・ドールンによるものであった。

詳細は『貞山・北上・東名運河事典』をご覧ください。 ⇒ こちら

これで運河事典に画像掲載ができる。

騎馬像を見上げて、すこし満足感がわいてきた。

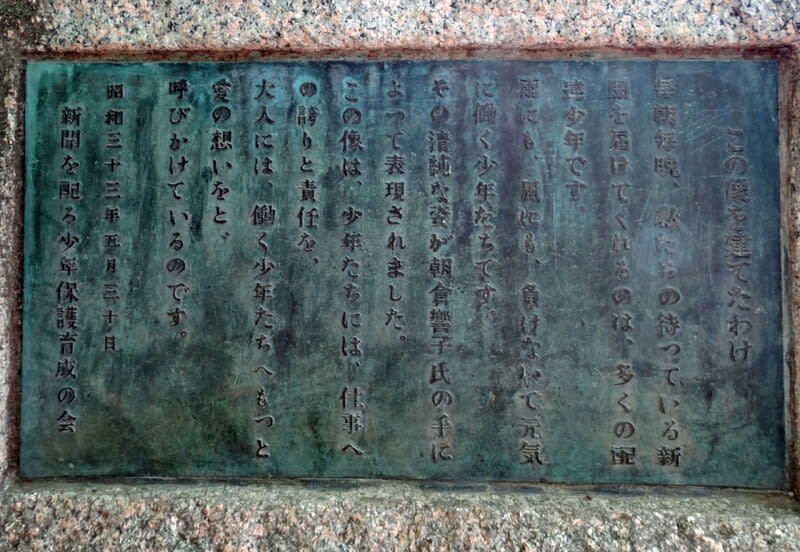

(新聞配達の少年像)

(同)

図書館に入館。

初めての場所なので、勝手がわからない。

それでも、書庫にある本を出してもらい、閲覧。

とてもとても読み通せるようなものではないので、とりあえずめぼしい部分をコピーしてきた。

『漢和対照妙法蓮華経』 島地大等著 出版社:ピタカ ただし大正3(1914)年刊の復刻版

賢治は18歳のときに読み、この中の「如来寿量品」に特に感動・驚喜したという。

※宮沢賢治 明治29(1896)年~昭和8(1933)年 37歳で逝去

画像上が漢和対照妙法蓮華経(復刻版)。

画像下は、宮沢賢治記念館に展示されている国訳妙法蓮華経。

(1千部を作り、知己にあげてくれるようにと臨終時に父に遺言。これを受け、弟の宮沢清六さんが製作。この『国訳妙法蓮華経』は、

島地大等の『漢和対照妙法蓮華経』を校正したものであると伝えられている。)

※宮沢賢治記念館に最近行ったときの様子 ⇒ こちら

(本の内容(抜粋))

図書館を出て、公園内のベンチに腰を下ろして、しばし休憩の後、帰宅となった。

(公園内には滝もある。)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます