10月10日、NHKにて『私が愛する日本人へ~ドナルド・キーン 文豪との70年~』が放送されました。

ドナルドキーン氏に関しては、素人の私が今更アレコレ言うこともないのですが、備忘録ついでに。

1922年に米国で生まれ、今年で93歳を迎えた日本文学者です。

日本語教育的には、太平洋戦争の最中に敵国・日本の情報分析係として日本語を学んだ方として有名。

日本文学的には、終戦後に来日し谷崎潤一郎や川端康成、司馬遼太郎など数々の文豪との交流を重ね、そんな日本文学の魅力を英訳して世界に発信している方ということで有名。

戦後約70年間にわたって日本文学の魅力を世界に伝え続けている、日本文化の発信者です。

東日本大震災後に日本に帰化したことでも有名。

MCは渡辺謙さん。

ドラマとドキュメンタリの構成です。

結論から言おう。

「……めっちゃ本読みたい!!」

とりいそぎ感想記録 (・ω・)

◆きっかけは源氏物語。

ドナルドキーン氏が日本語に興味持ったきっかけの一冊は英訳された源氏物語。

源氏物語自体は古典の授業で読んだことはありますが、英訳は読んだことないです。

あの複雑な古語の敬語体系どうやって英訳されてるんだろ。

英訳の源氏物語を読んでみたい。

で、こちらのキーン先生。

「コテージ作戦」(キスカ島への上陸作戦)に加わった時に、ネイティブの日本語に触れました。

その後に本国へ送還されて、アッツ島で玉砕した日本兵の皆さんが遺した手帳を読んでいたと。

軍隊式の日本語教育(アーミーメソッド)で日本語を「習得」したけど、「学んだ」のは日本人兵士たちの遺した『日本語そのもの』だったんですね。

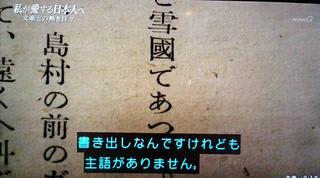

◆トンネル抜けたのは誰?国境?夜の底?

川端康成の『雪国』の冒頭。

「国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。夜の底が白くなった」

この文の主語ってなに?国境って?……って考えたことありますか?

でも英訳に限らず他の言語に翻訳するときには、どうしても直面する問題です。

ちなみに英訳。こちらはサイデンステッカー氏の訳文。

The train came out of the long tunnel into the snow country. The earth lay white under the night sky.

「国境」の部分が訳されていません。

いわゆる国境じゃないんですよね。

まあ越後の国と信濃の国の国境って捉え方もあるけど、それを訳したらなんか違う。

「夜の底が白くなった」も、「夜空の下に大地が白く横になっていた」といった感じです。

「この文の主語は何?国境って?夜の底って?」

日本語に普段触れていると気づくことがないその曖昧性。

「行間読めや、省略部分はわかるべ?」って自分で補完しなくてはならない、『難解』な日本語。

日本語教育について学んでいても「その視点はなかった」とか「日本語難しいよおおお」と嘆きだすくらいだというのに。

当時のキーン氏や、もちろんサイデンステッカー氏、他の先生方は、どれほど苦労されたのでしょう。

世界的な価値がある日本の小説を、行間の余情やそれが表す儚さを含めて、母語で読むことができること。

それは喜ぶべきことなのかもしれません。

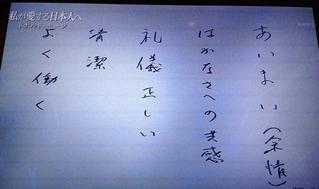

そんなキーン氏の見た日本人像。

異文化としての日本人像、と考えてもいいのかもしれません。

あいまい(余情)、はかなさへの共感、礼儀正しい、清潔、よく働く。

きっとこれもう古き良き昭和の日本人の像なのかもしれないなあ……。

なお、曖昧性に関しては渡辺謙さんも『日本人としての役作り論』を以下の記事で話されています。

→ドナルド・キーン氏の生涯テーマにNスペ─「日本人とは」 進行役 渡辺謙語る─(読売新聞/2015.10.8)

◆川端康成とドナルドキーン

難解な日本語読解、翻訳を経て、『雪国』を英訳。

川端康成、雪国の名前は一躍世界に知れ渡り、日本文学も同時に世界中にひろがりました。

1963年、ノーベル文学賞選考委員会はキーン氏に意見を求めました。

キーン氏は、作家の業績に加え、年功序列を大切にする(当時の)日本社会に強く配慮したといいます。

「三島はおそらく現在最高の作家だが、この若者が支持され、谷崎と川端の受賞が見送られたとすれば、日本の一般市民はとても奇妙に感じるだろう」

として、

「谷崎(77歳)、川端(64才)、三島(38才)」と結論したとのこと。

三島由紀夫が圧倒的に若いんですね。

間もなく谷崎は亡くなり、1968年、川端康成がノーベル賞を受賞します。

何かどこかで聞いたことがあるのですが、瀬戸内寂聴さんとキーン氏の対談。

「三島由紀夫がノーベル賞をもらっていれば、自決は無かったかもしれないし、川端の自殺も無かったろう」

うすらぼんやりこれを思い出して、何となく複雑な感じです。

つい先日までも、というか毎年この時期話題に上がる村上春樹がノーベル文学賞をとるか否か。

日本だけでなく世界でそれが話題になっている現在も、もちろん川端・大江両氏のノーベル文学賞受賞も。

もっと言えば、クールジャパン戦略で進められる日本のサブカルチャー人気も。

キーン氏はじめとする英訳を試みた翻訳者の功績が大きいんでしょうね。

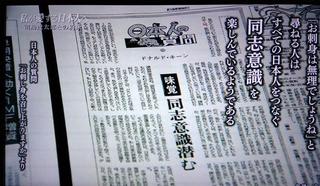

◆日本人の意識

高度経済成長を迎えた日本のこれからについて、日本に精通した外国人のひとりであるドナルドキーンに意見を聞くべきだ、っていう司馬遼太郎。

(この時点でメンツがすごい)

ドナルドキーン新聞社に記事を寄せた、その記事がこれ。

「同志意識を楽しんでいる」

「日本文化の理解を広める努力を惜しんだようである」

そのとおりだな、と今改めて思います。

スポーツイベント、テレビ番組、あるいは政治的なもの。

その主張の内容がネガティブであれポジティブであれ、確かに『同志意識』を楽しんでいることは否めません。

このへん、他の文化ではどうなんでしょう。

知っている限りですと、一線をしっかりひいていたり、一歩下がってみていたり。

熱狂に支配されるという国民性はあまり聞いたことがありません。

ていうかこのへんも言われなきゃわからないんですよね……

◆谷崎潤一郎のような日本人

「(谷崎潤一郎のような)日本人がいたことは誇りに思う」とキーン氏。

これは俄然谷崎文学を読みたくなってきた。

(実は「細雪」しっかり読んだことがない)

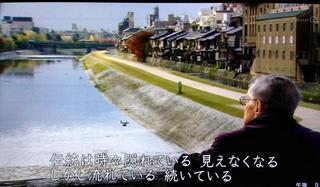

◆それが日本の一番の魅力だ

ドナルドキーンが今、日本人に伝えたいこととは。

「伝統は時々隠れている。見えなくなる。しかし流れている。続いている。それが日本の一番の魅力だ」

水のようなものかもしれません。

私ごときが何を言えるわけでもないのですが、でもなんとなく水だと思うんです。

普段は意識することはないけれど、空気の中にある水。

雨となり、雪となり、川となり、そして海に還る。

伝統とはそういうものなのかもしれません。

キーン氏や名だたる文豪のような業績は残せずとも。

日本語というツールをつかって、日本のその『水』の美しさを感じ取っていきたいと思いました。

おまけ

キーン先生の自筆の字、かわええ。

で、見逃した方。

10月16日(金)午前1時30分~午前2時30分に再放送があるそうです。

よく図書館にある彼の日本文学史全集を読んでました

他の教授のように好きな時代や好きな作者に肩入れせず、全ての時代とその作者をフェアにジャッジしてるので参考になりました

他の教授にはない「日本文学」という俯瞰の視点を持つ方だと思っていました

故人になってから司馬遼太郎も大好きになり、二人の対談はワクワクして読んでました

二人とも「日本や日本人」を愛し、真剣に考えている方ですね

そのNHKのドナルドキーンさんの番組は録画しましたよ!

何度も観てます!

司馬遼太郎さんとのエピソードもあり、本当に面白かった

日本文学の日記や随筆の位置付けが興味深く、ハッとさせられました

鴨長明も革命家が老いて厭世人となり、自らの哲学の元、理想とする生活の中で随筆を書いたし、

清少納言も紫式部と並び、良い作品を執筆し献上することが、仕える権利者の出世やはたまた日本の歴史を左右するという平安時代の女房としてトップレベルの博識化で美意識の高い人でしたし…

日本文学の日記は日記ではないと思ってはいましたが、明言されていたのが強烈でした

ドナルドキーンさんの日本への愛は∞ですね

もう10年以上前のことを思い出しながら書きましたが、間違っていたらすみません