今日はここからー!

そ~し~て~味方の本、キャモ~ン щ(゚ー゚щ)

は~い

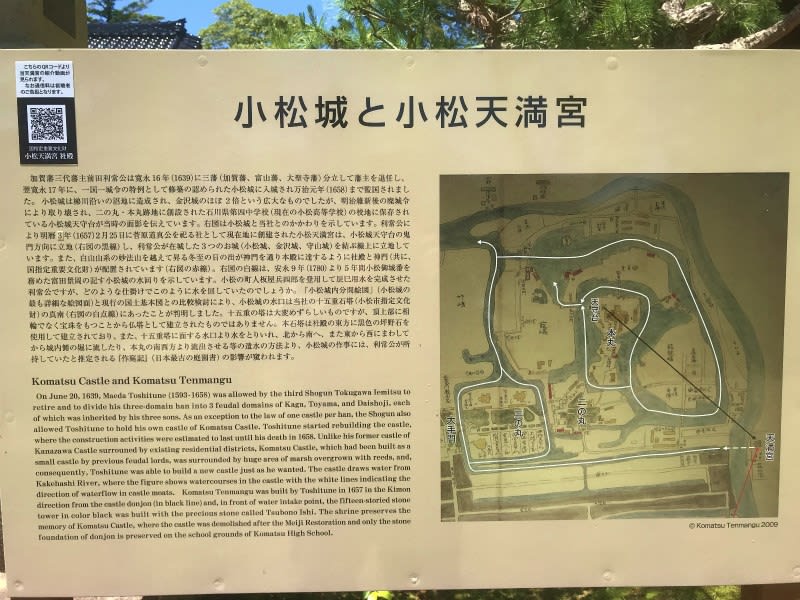

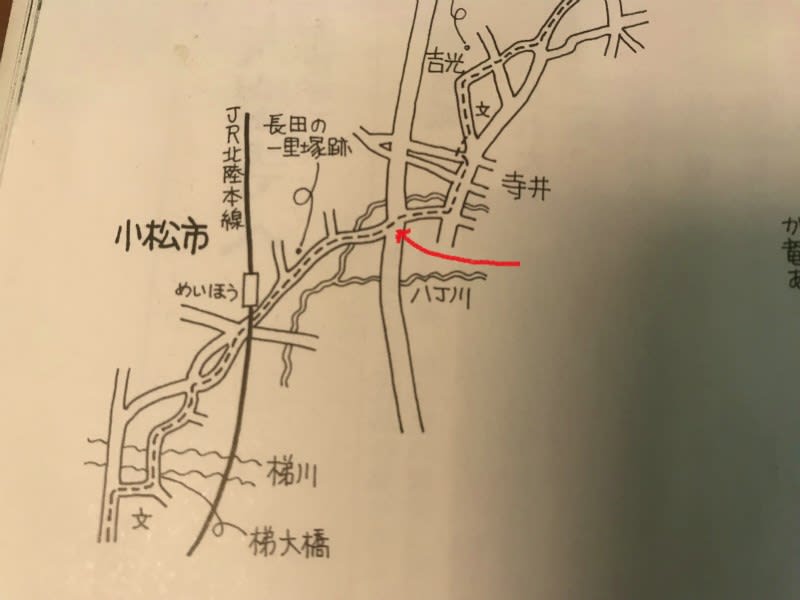

赤矢印からスタートです。

「旧北国街道をゆく」はいよいよ小松に入ります。

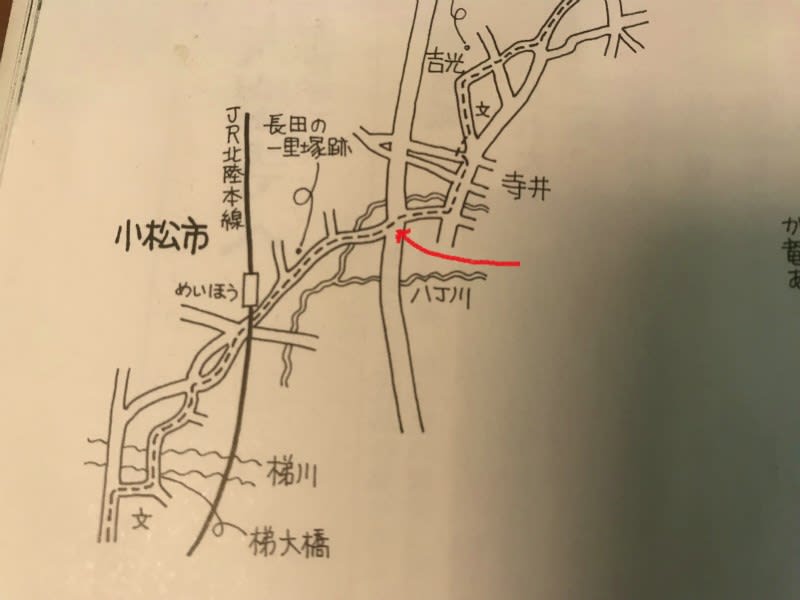

小松と言えば、名君だった三代藩主の前田利常の隠居地ですね。

さぁ今日も晴れ がんばるぞい!

がんばるぞい!

国道8号線をくぐって、

小松高堂町に入ります。

すぐさま右手に見えてきたのは、

高堂遺跡公園です。

う~ん残念、看板が剥がれてしまっていますねぇ

高堂遺跡

国道8号線工事で発掘されたとありました。

進みます。

旧街道って融雪装置が付いている割合が高いと思うな。

鉄分を多く含んだ地下水により道路が赤く変色しています。

右手を見ると遠くに北陸新幹線延伸工事中の高架橋が建設されていた。

味方の本では、このあたりに長田の一里塚があったとあるが、

あった!

それにしても、もう少し・・・

交差点あって右に行くと旧根上町に行きます。

ここは直進します。

JR北陸本線をくぐり抜けて進みます。

しばらくすると、

左に神社が、

島田白山神社。

境内のこの杉、

昭和天皇陛下御手植之杉とある。

へぇ~、植樹祭の一本が移植されたのかな・・・。

高架下をくぐってと

今回は何かとくぐるねぇ。

しばらく行って斜め交差点の左を進みます。

おや

新幹線工事現場に出ました。

小松駅につながります。

旧街道沿いの旧家の特徴は、軒先が低いというのがあります。

家の前を通るお殿様への辞儀を表しているとか、

左に曲がり

川の土手に上がります。

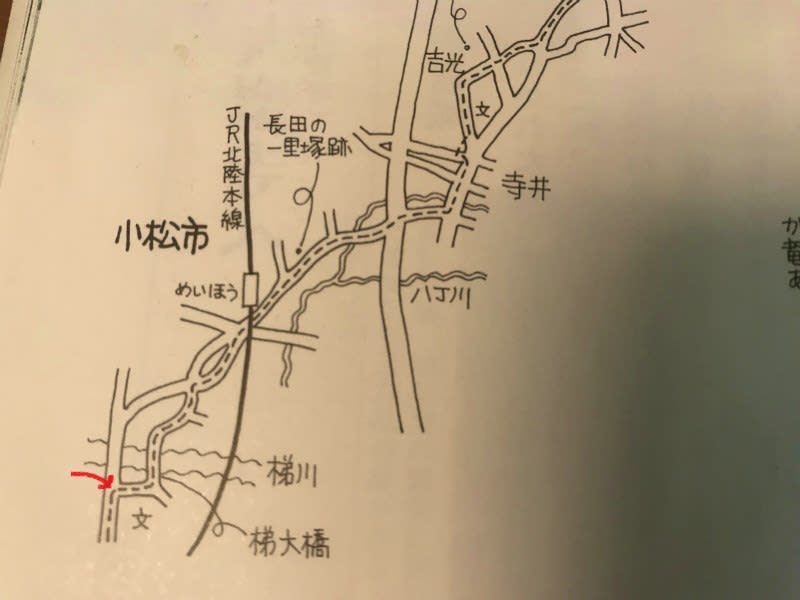

小松の氾濫川、梯川(かけはしがわ)です。

梯大橋

脇に小さな緑地広場があって、

延命地蔵尊があって、

何かの説明看板も設置してあります。

梯大橋の歩み。

そこには興味深いものが書かれていました。

平安の時代はこのあたりでは海の近くを通る浜手街道と山の麓を通る山手街道があったが、平野部が開けるにつれて浜手と山手の中ほどに北国街道ができた。

梯川は最初は舟橋であり、水が多い時は橋板を増し、水が少ない時は橋板を減じ、洪水が予見できた時は橋板を外して舟の流出を防いだと。

そのように橋を架けたり外したりしたので、この橋が「かけ橋」と名付けられ、そこから梯(かけはし)川となった。

橋の名から川の名になったというまれな川だと書いてありました。

そんな歴史ある橋を渡ります。

左手を見ると、新幹線の橋梁工事現場があった。

この川は豪雨になるとすぐ「氾濫するかもー!」 といつも大騒ぎになります。

といつも大騒ぎになります。

あっこれ水位を測るやつだね。

橋を渡ると、

また公園があって、

かっての橋の一部がモニュメントとして保存されていた。

説明板によると、

昭和12年に架けられたローゼ桁橋は当時としては技術的に難しい造りだったと書いてありました。

公園前の電柱に、

旧北国街道 小松の玄関口 歴史の道と街

旧町名 泥町

ドロ町とはこれまた・・・

先ほどの公園にその説明板があった。

やはり昔から氾濫ばかりしていた困った川だったんだ。

氾濫する度にドロの街と化したって・・・

大通りが見えてきた。

101号線にぶつかります。

ここで注目する場所があります。

川に浮いてるような島に建つ神社。

まるで軍艦島です。

説明板があります

神社と風水的な説明から、

分水路の説明。

写真による工事の過程。

氾濫する川から神社を守る知恵なんですね。

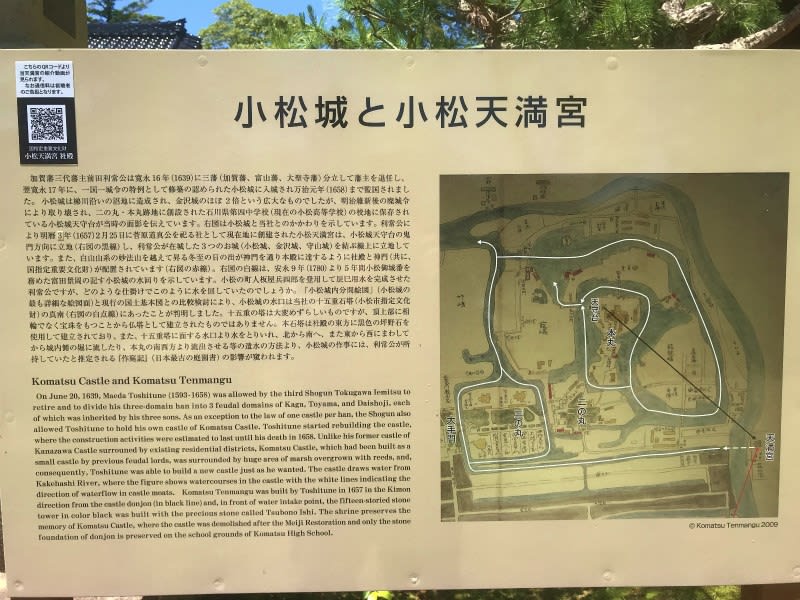

小松天満宮(小松神社)です。

松尾芭蕉句碑

あかあかと 日は難面も あきの風

(意味:もう秋だというのに太陽の光はそんなこと関係ないふうにあかあかと照らしている。しかし風はもう秋の涼しさを帯びている。)

これは赤門(朱塗りの門)だ!

これだけで格式が高いというのがわかります。

願かけ撫牛

なでなで

むむ

前田家とのつながりも深いようです。

おぉ~、

いいね。

へぇ~、

能舞台を移築したのか。

石標がある。

なんと!

朝起き会発祥之地とあるではないか。

「朝起きはお国を興す第一歩」だって、

朝起き会については何度か記事で書いたけど、小学生のころ母親に連れられて半場強制的に参加してたのだ・・・ )

)

いい活動なんですけどね、なかなか大変でした

ここが発祥の地だって!?正直驚いた。

なるほど、そうだったのか。

小松天満宮はなかなか面白い場所でした。

この場所をあとにして旧北国街道に戻る。

さてここで、街道について考える。

街道、昔の道・・・。

先ほどの看板説明でも少し触れていたが、旧北国街道よりはるか昔にも街道はあった。

古代律令制国家によって都と諸国の国府を結ぶ官道がそれであり、このあたりでは今よりもっと海に近い場所を通っていた。

官道には一定距離に馬が置かれている駅があったが、加賀国の場合下から朝倉駅、潮津駅、安宅駅、比楽駅、田上駅、深見駅といわれている。

名前が同一で場所が確定的なのは唯一安宅だけである。

梯川の下流に位置する安宅の町、街道つながりで足を延ばしてみよう。

梯川の河口。

日本海です。

このあたりに古道(官道)が通っていたことになる。

安宅関の跡。

武蔵坊弁慶の勧進帳で有名な場所です。

「旧北国街道をゆく」が終了したら、「旧北陸道(官道)をゆく」でもしようかな

いかん いかん

いかん

当面は旧北国街道に集中しなきゃ、

戻ろう

さてと、

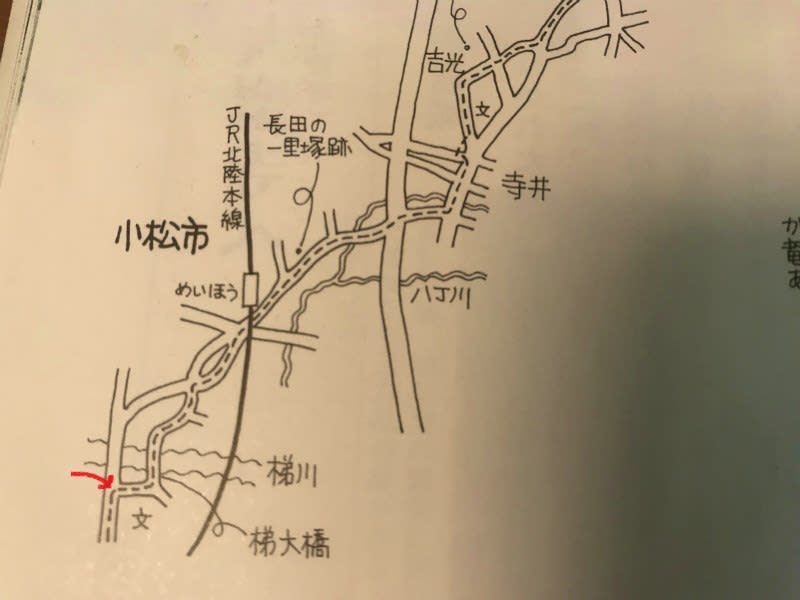

今日はここまでにしときます。

ここまでね。

これだけ進みました。

グーグルマップではこう

次回は小松京町編に続く。

メイン画面に戻る

【ヒゲ親父】

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

にほんブログ村

◎味方の本(書籍紹介)

そ~し~て~味方の本、キャモ~ン щ(゚ー゚щ)

は~い

赤矢印からスタートです。

「旧北国街道をゆく」はいよいよ小松に入ります。

小松と言えば、名君だった三代藩主の前田利常の隠居地ですね。

さぁ今日も晴れ

がんばるぞい!

がんばるぞい!

国道8号線をくぐって、

小松高堂町に入ります。

すぐさま右手に見えてきたのは、

高堂遺跡公園です。

う~ん残念、看板が剥がれてしまっていますねぇ

高堂遺跡

国道8号線工事で発掘されたとありました。

進みます。

旧街道って融雪装置が付いている割合が高いと思うな。

鉄分を多く含んだ地下水により道路が赤く変色しています。

右手を見ると遠くに北陸新幹線延伸工事中の高架橋が建設されていた。

味方の本では、このあたりに長田の一里塚があったとあるが、

あった!

それにしても、もう少し・・・

交差点あって右に行くと旧根上町に行きます。

ここは直進します。

JR北陸本線をくぐり抜けて進みます。

しばらくすると、

左に神社が、

島田白山神社。

境内のこの杉、

昭和天皇陛下御手植之杉とある。

へぇ~、植樹祭の一本が移植されたのかな・・・。

高架下をくぐってと

今回は何かとくぐるねぇ。

しばらく行って斜め交差点の左を進みます。

おや

新幹線工事現場に出ました。

小松駅につながります。

旧街道沿いの旧家の特徴は、軒先が低いというのがあります。

家の前を通るお殿様への辞儀を表しているとか、

左に曲がり

川の土手に上がります。

小松の氾濫川、梯川(かけはしがわ)です。

梯大橋

脇に小さな緑地広場があって、

延命地蔵尊があって、

何かの説明看板も設置してあります。

梯大橋の歩み。

そこには興味深いものが書かれていました。

平安の時代はこのあたりでは海の近くを通る浜手街道と山の麓を通る山手街道があったが、平野部が開けるにつれて浜手と山手の中ほどに北国街道ができた。

梯川は最初は舟橋であり、水が多い時は橋板を増し、水が少ない時は橋板を減じ、洪水が予見できた時は橋板を外して舟の流出を防いだと。

そのように橋を架けたり外したりしたので、この橋が「かけ橋」と名付けられ、そこから梯(かけはし)川となった。

橋の名から川の名になったというまれな川だと書いてありました。

そんな歴史ある橋を渡ります。

左手を見ると、新幹線の橋梁工事現場があった。

この川は豪雨になるとすぐ「氾濫するかもー!」

といつも大騒ぎになります。

といつも大騒ぎになります。

あっこれ水位を測るやつだね。

橋を渡ると、

また公園があって、

かっての橋の一部がモニュメントとして保存されていた。

説明板によると、

昭和12年に架けられたローゼ桁橋は当時としては技術的に難しい造りだったと書いてありました。

公園前の電柱に、

旧北国街道 小松の玄関口 歴史の道と街

旧町名 泥町

ドロ町とはこれまた・・・

先ほどの公園にその説明板があった。

やはり昔から氾濫ばかりしていた困った川だったんだ。

氾濫する度にドロの街と化したって・・・

大通りが見えてきた。

101号線にぶつかります。

ここで注目する場所があります。

川に浮いてるような島に建つ神社。

まるで軍艦島です。

説明板があります

神社と風水的な説明から、

分水路の説明。

写真による工事の過程。

氾濫する川から神社を守る知恵なんですね。

小松天満宮(小松神社)です。

松尾芭蕉句碑

あかあかと 日は難面も あきの風

(意味:もう秋だというのに太陽の光はそんなこと関係ないふうにあかあかと照らしている。しかし風はもう秋の涼しさを帯びている。)

これは赤門(朱塗りの門)だ!

これだけで格式が高いというのがわかります。

願かけ撫牛

なでなで

むむ

前田家とのつながりも深いようです。

おぉ~、

いいね。

へぇ~、

能舞台を移築したのか。

石標がある。

なんと!

朝起き会発祥之地とあるではないか。

「朝起きはお国を興す第一歩」だって、

朝起き会については何度か記事で書いたけど、小学生のころ母親に連れられて半場強制的に参加してたのだ・・・

)

)いい活動なんですけどね、なかなか大変でした

ここが発祥の地だって!?正直驚いた。

なるほど、そうだったのか。

小松天満宮はなかなか面白い場所でした。

この場所をあとにして旧北国街道に戻る。

さてここで、街道について考える。

街道、昔の道・・・。

先ほどの看板説明でも少し触れていたが、旧北国街道よりはるか昔にも街道はあった。

古代律令制国家によって都と諸国の国府を結ぶ官道がそれであり、このあたりでは今よりもっと海に近い場所を通っていた。

官道には一定距離に馬が置かれている駅があったが、加賀国の場合下から朝倉駅、潮津駅、安宅駅、比楽駅、田上駅、深見駅といわれている。

名前が同一で場所が確定的なのは唯一安宅だけである。

梯川の下流に位置する安宅の町、街道つながりで足を延ばしてみよう。

梯川の河口。

日本海です。

このあたりに古道(官道)が通っていたことになる。

安宅関の跡。

武蔵坊弁慶の勧進帳で有名な場所です。

「旧北国街道をゆく」が終了したら、「旧北陸道(官道)をゆく」でもしようかな

いかん

いかん

いかん

当面は旧北国街道に集中しなきゃ、

戻ろう

さてと、

今日はここまでにしときます。

ここまでね。

これだけ進みました。

グーグルマップではこう

次回は小松京町編に続く。

メイン画面に戻る

【ヒゲ親父】

◎味方の本(書籍紹介)