「セラミックス・ジャパン 陶磁器でたどる日本のモダン」展が本日をもってとうとう閉幕した。

岐阜、石川、兵庫ときて最後の地が渋谷の松濤美術館だったのだ。

本来なら兵庫陶芸美術館に行くべきなのだろうが、むしろ「渋谷が近い」という理由で松濤美術館で見た。

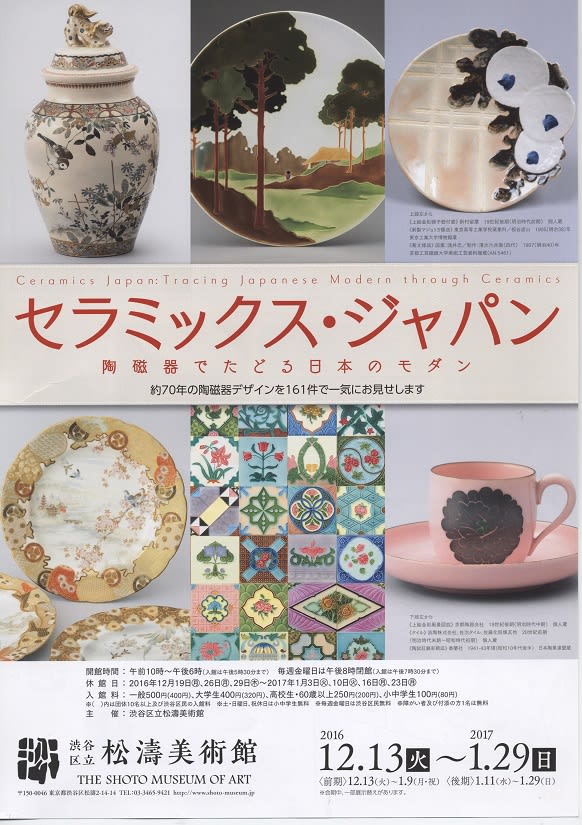

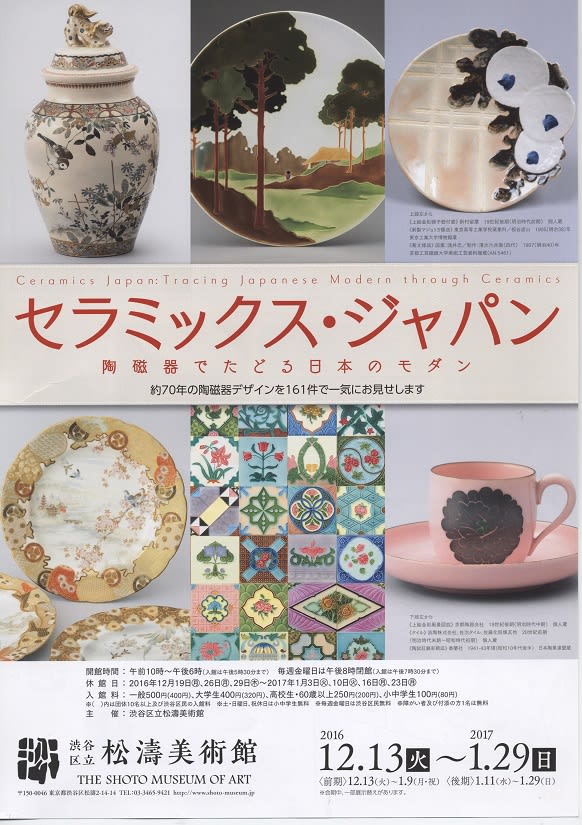

こちらが兵庫陶芸美術館のチラシ表である。

帝国ホテルライト館の洋食器シリーズを前面に背面には装飾タイル、両サイドには秩父宮邸陶器製装飾電燈台。

夢みるようなロマンティックな様相を呈している。

一方の松濤は情報量が多い。

それぞれ魅力的なチラシである。

ところでこの展覧会の感想を記す前に懺悔話を挙げる。

2015年12月に「タイル・近代都市の表面」展を遠く愛知県陶磁美術館まで見に行き、たいへん感銘を受けたにもかかわらず、今日に至るまでその内容について何も記してこなかったのである。

常設については3つも記事にしているというのに。

・狛犬展

・にほんとせかいのやきもの

その1

その2

で、何かというと、今回の「セラミックス・ジャパン」に現れるタイルなどは前掲の「タイル・近代都市の表面」展にもかなりの数が出ているのだった。

そして「セラミックス…」に出ていない建物も紹介されている。

図録は完売。

あの展覧会を少しでも伝えていたらよかったと反省するばかりである。

Ⅰ 近代化の歩み

万国博に出品していた頃から昭和初期まで

上絵金彩武者図花瓶 東京錦窯 月圃画 1873(明治6)年頃 矢を持つ武士の絵。きらきら。なるほどこれは確かに明治初期。

上絵金彩風景図皿 錦光山宗兵衛(七代) 19世紀後期(明治時代前期) 岐阜県立多治見工業高等学校 おそらくは嵐山風景かと思う。

上絵金彩花図花瓶 森村組 19世紀後期‐20世紀前期 形そのものがどうも「魔法使いサリー」のサリーちゃんのパパの頭部そっくり。裾や首の文様がちょっとヘタなのが可愛い。

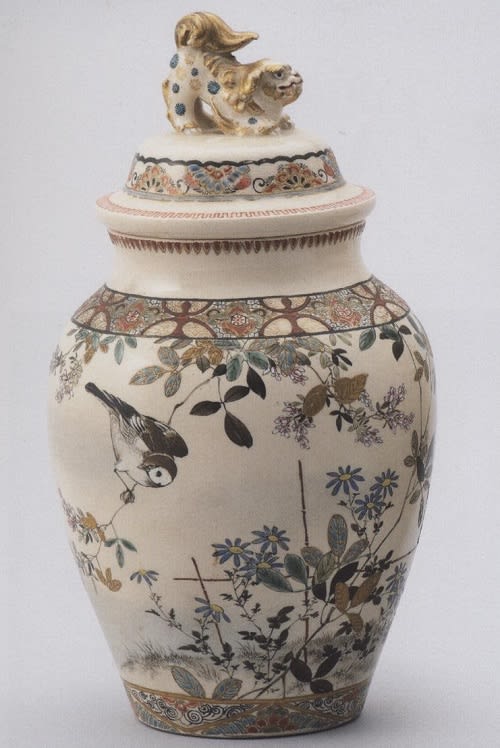

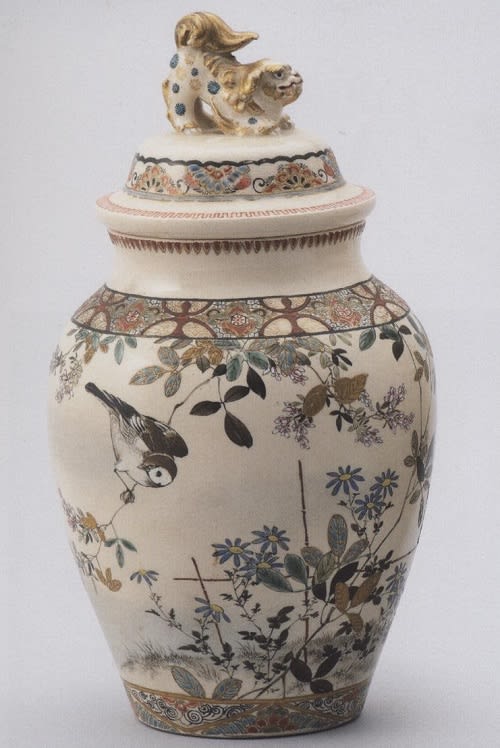

上絵金彩獅子鈕付壺 新村留蔵 19世紀後期(明治時代前期) 水玉獅子、胴には雀、薩摩焼風な感じもする。

上絵金彩烏瓜図花瓶 永世舎 19世紀後期(明治時代前期) 兵庫陶芸美術館 染付に赤に緑に金という華やかさ。

釉下彩遊禽図皿 ゴットフリート・ワグネル (旭焼) 1887-96(明治20-29)年頃 鴨などがいる。石神井公園の池を思い出した。

上絵金彩風景図皿 京都陶器会社 19世紀後期(明治時代中期) 鴨池、アヒル池、京の川、三皿。

銅版染付凌雲閣図皿 美濃 19世紀後期‐20世紀前期(明治時代中期) なんだかわたしの知る凌雲閣とは形が違うぞ。もしかすると浅草のではないのかもしれない。大阪にもあったというし。

白磁鉢 松村八次郎(日之本焼) 19世紀後期‐20世紀前期(明治時代後期) 岐阜県立多治見工業高等学校 いい白磁。形もいい。

けしの花図案 浅井忠 1901(明治34)年 京都国立近代美術館 ああ、これはこれは。浅井忠のアールヌーヴォー。

中澤岩太像 浅井忠 1903(明治36)年 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 先般、京都工芸繊維大の資料館でこの人の展覧会が開催されていた。

火鉢 浅井忠 1907(明治40)年頃 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 こちらも浅井のアールヌーヴォーロマン。

梅模様盃洗 河村蜻山 20世紀前期(大正~昭和初期) 可愛いなあ。並んで咲く辺りが近代的。

菊文様皿 浅井忠図案/清水六兵衛(四代) 1907(明治40)年 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 寛文小袖風な大胆さも素敵だ。

花瓶 清水六兵衛(四代) 20世紀前期(大正初期) 京都国立近代美術館 焼しめたのがもう金属製のものに見えるくらいで、その上に碧、そして青貝のような百合が。

百合花模様花瓶 武田五一図案/錦光山宗兵衛(七代) 1912(大正元)年 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 綺麗。こういうのを見るとやはり浅井忠は意匠や日本画の方が好ましく思うのだよなあ。

淡青釉薔薇押印文筒形花瓶 愛知県立陶器学校 20世紀初(大正時代) 愛知県立瀬戸窯業高等学校 こういう凹ませ方、巧いなあ。

つりがね草番茶器 澤田宗山 20世紀前期(大正~昭和初期) いいセット。ステキ

タイル 淡陶株式会社、佐治タイル、佐藤化粧煉瓦他 20世紀前期(明治後期~昭和初期) このあたりを前掲の「タイル・近代都市の表面」で堪能したのです。本当に魅力的で、今見ていても素晴らしい。

淡路の淡陶、名古屋の佐治、多治見の佐藤…

新製マジョリカ額皿 東京高等工業学校窯業科 板谷波山 1905(明治38)年 東京工業大学博物館 松濤のチラシ上段中央の林の中の家に向かう女の後姿の皿。

波山も若い頃はこうした絵柄のものも手掛けていたのか。

結晶釉花瓶 石川県立工業学校 1900(明治33)年頃 愛知県陶磁美術館管理(産業技術総合研究所蔵) 群青に薄紫で椿が鏤められたかのよう。形はシンプルに長い首の下に珠のように落ち着くもの。

釉下彩牡丹文香合 京都市陶磁器試験場 1915(大正4)年頃 愛知県陶磁美術館管理(産業技術総合研究所蔵) 薄い黄緑の下に天青色、そしてベージュの花。

とても綺麗な釉薬の使い方。

白磁貼花菊文籠形壺 出石磁器会社 20世紀初(明治時代後期) 兵庫陶芸美術館

(田中寛コレクション)

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ⅱ 産地の動向

上絵金彩鍾馗鈕香炉 成瀬誠志 19世紀後期(明治時代前期) おお、上にいる鍾馗。下には唐人物色々。成瀬のところに樋口一葉の兄がいて薩摩焼の絵付けをしていたそうだ、そのあたりを一葉は「うもれ木」に描写している。

釉下彩松にカラス図花瓶 加藤友太郎 19世紀後期-20世紀前期(明治時代後期) 岐阜県立多治見工業高等学校 口を開けて旭を見ている。

烏も昔は画題になることも多く、そんなに嫌われてはいなかったのである。

セントルイス万国博などに出品した作品もあり、当時の嗜好などがうかがえる。

上絵金彩網引図花瓶 森本善七 19世紀後期(明治時代中期) 働く人々に巨大な花の取り合わせ。

上絵金彩花鳥図花瓶 松村九助 19世紀後期(明治時代中期) ピンク地に綺麗な花鳥図の対の瓶。

染付草花図サーバー 加藤紋右衛門(六代) 19世紀後期(明治時代前期) かなり大きいのでびっくりした。

染付草花図花瓶 加藤弥吉 19世紀後期(明治時代前期) 美濃焼の磁器。首回りに唐草、下には草花。足元には雷文連続。

上絵金彩蝶図紅茶セット 西浦圓治(五代) 19世紀後期(明治時代中期) 随分濃い色の地に蝶々が舞う舞う。素敵なセット。

上絵十二支図皿 赤丸雪山 19世紀後期(幕末-明治時代前期) 同じような時期に奥田頴川が赤絵で十二支の皿を拵えているが、こちらは瑞雲と人面虎、後ろ向きの馬、二匹の龍がぐるりと巻くという構図。で、中央にトリ。

上絵金彩鳥図花瓶 友田安清 19世紀後期(明治時代前期) 二羽の雁が飛んでゆく。その背景には赤い海波。

釉下彩鯉図花瓶 石野龍山 20世紀前期(明治時代後期-大正時代) 日本画風な絵柄である。時代が流れるとまた嗜好も変わる。

八つ手レリーフ文花瓶 錦光山宗兵衛(七代) 20世紀前期(明治時代後期) 岐阜県立多治見工業高等学校 べたりと貼りつく葉っぱ。

飛青瓷花瓶 諏訪蘇山(初代) 20世紀前期(大正時代) 京都国立近代美術館 大きな飛び。東洋陶磁の国宝のあれとはまた違うが、再現も可能ではないかとこれを見て思った。

上絵金彩花鳥図皿 神陶会社 19世紀後期-20世紀前期(明治時代後期) これをみて乾山の写しかと思った。鶴に琳派風の川が流れる皿はリスペクトものなのかも。

パネルで紹介されていたが、高島屋日本橋店屋上の噴水が魅力的だった。

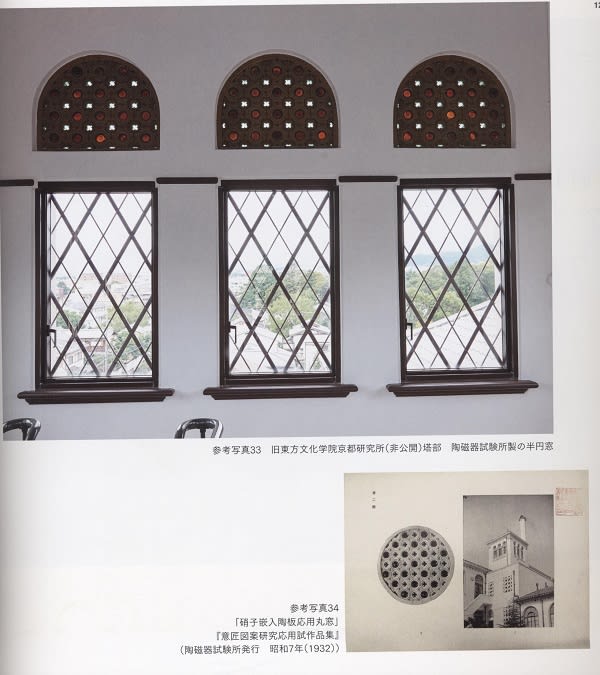

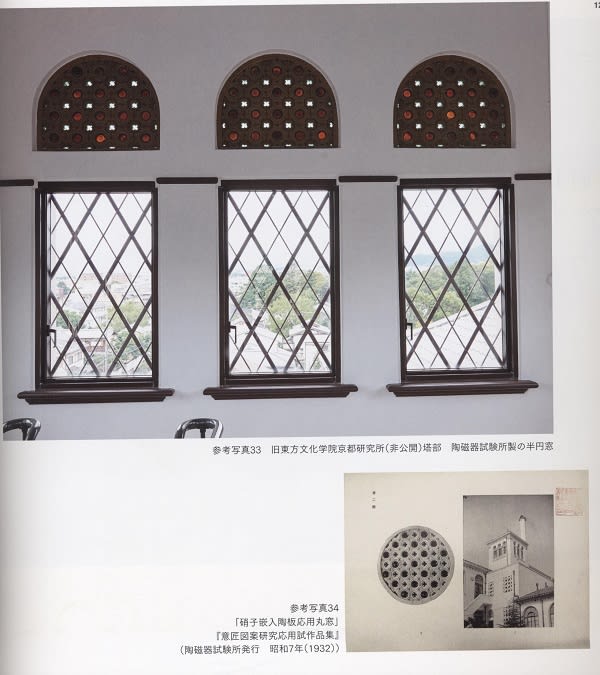

帝国ホテルのタイル、旧東方文化学院などもある。

これらは「タイル 近代都市の表面」展でも紹介されている。

続く。

岐阜、石川、兵庫ときて最後の地が渋谷の松濤美術館だったのだ。

本来なら兵庫陶芸美術館に行くべきなのだろうが、むしろ「渋谷が近い」という理由で松濤美術館で見た。

こちらが兵庫陶芸美術館のチラシ表である。

帝国ホテルライト館の洋食器シリーズを前面に背面には装飾タイル、両サイドには秩父宮邸陶器製装飾電燈台。

夢みるようなロマンティックな様相を呈している。

一方の松濤は情報量が多い。

それぞれ魅力的なチラシである。

ところでこの展覧会の感想を記す前に懺悔話を挙げる。

2015年12月に「タイル・近代都市の表面」展を遠く愛知県陶磁美術館まで見に行き、たいへん感銘を受けたにもかかわらず、今日に至るまでその内容について何も記してこなかったのである。

常設については3つも記事にしているというのに。

・狛犬展

・にほんとせかいのやきもの

その1

その2

で、何かというと、今回の「セラミックス・ジャパン」に現れるタイルなどは前掲の「タイル・近代都市の表面」展にもかなりの数が出ているのだった。

そして「セラミックス…」に出ていない建物も紹介されている。

図録は完売。

あの展覧会を少しでも伝えていたらよかったと反省するばかりである。

Ⅰ 近代化の歩み

万国博に出品していた頃から昭和初期まで

上絵金彩武者図花瓶 東京錦窯 月圃画 1873(明治6)年頃 矢を持つ武士の絵。きらきら。なるほどこれは確かに明治初期。

上絵金彩風景図皿 錦光山宗兵衛(七代) 19世紀後期(明治時代前期) 岐阜県立多治見工業高等学校 おそらくは嵐山風景かと思う。

上絵金彩花図花瓶 森村組 19世紀後期‐20世紀前期 形そのものがどうも「魔法使いサリー」のサリーちゃんのパパの頭部そっくり。裾や首の文様がちょっとヘタなのが可愛い。

上絵金彩獅子鈕付壺 新村留蔵 19世紀後期(明治時代前期) 水玉獅子、胴には雀、薩摩焼風な感じもする。

上絵金彩烏瓜図花瓶 永世舎 19世紀後期(明治時代前期) 兵庫陶芸美術館 染付に赤に緑に金という華やかさ。

釉下彩遊禽図皿 ゴットフリート・ワグネル (旭焼) 1887-96(明治20-29)年頃 鴨などがいる。石神井公園の池を思い出した。

上絵金彩風景図皿 京都陶器会社 19世紀後期(明治時代中期) 鴨池、アヒル池、京の川、三皿。

銅版染付凌雲閣図皿 美濃 19世紀後期‐20世紀前期(明治時代中期) なんだかわたしの知る凌雲閣とは形が違うぞ。もしかすると浅草のではないのかもしれない。大阪にもあったというし。

白磁鉢 松村八次郎(日之本焼) 19世紀後期‐20世紀前期(明治時代後期) 岐阜県立多治見工業高等学校 いい白磁。形もいい。

けしの花図案 浅井忠 1901(明治34)年 京都国立近代美術館 ああ、これはこれは。浅井忠のアールヌーヴォー。

中澤岩太像 浅井忠 1903(明治36)年 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 先般、京都工芸繊維大の資料館でこの人の展覧会が開催されていた。

火鉢 浅井忠 1907(明治40)年頃 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 こちらも浅井のアールヌーヴォーロマン。

梅模様盃洗 河村蜻山 20世紀前期(大正~昭和初期) 可愛いなあ。並んで咲く辺りが近代的。

菊文様皿 浅井忠図案/清水六兵衛(四代) 1907(明治40)年 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 寛文小袖風な大胆さも素敵だ。

花瓶 清水六兵衛(四代) 20世紀前期(大正初期) 京都国立近代美術館 焼しめたのがもう金属製のものに見えるくらいで、その上に碧、そして青貝のような百合が。

百合花模様花瓶 武田五一図案/錦光山宗兵衛(七代) 1912(大正元)年 京都工芸繊維大学美術工芸資料館 綺麗。こういうのを見るとやはり浅井忠は意匠や日本画の方が好ましく思うのだよなあ。

淡青釉薔薇押印文筒形花瓶 愛知県立陶器学校 20世紀初(大正時代) 愛知県立瀬戸窯業高等学校 こういう凹ませ方、巧いなあ。

つりがね草番茶器 澤田宗山 20世紀前期(大正~昭和初期) いいセット。ステキ

タイル 淡陶株式会社、佐治タイル、佐藤化粧煉瓦他 20世紀前期(明治後期~昭和初期) このあたりを前掲の「タイル・近代都市の表面」で堪能したのです。本当に魅力的で、今見ていても素晴らしい。

淡路の淡陶、名古屋の佐治、多治見の佐藤…

新製マジョリカ額皿 東京高等工業学校窯業科 板谷波山 1905(明治38)年 東京工業大学博物館 松濤のチラシ上段中央の林の中の家に向かう女の後姿の皿。

波山も若い頃はこうした絵柄のものも手掛けていたのか。

結晶釉花瓶 石川県立工業学校 1900(明治33)年頃 愛知県陶磁美術館管理(産業技術総合研究所蔵) 群青に薄紫で椿が鏤められたかのよう。形はシンプルに長い首の下に珠のように落ち着くもの。

釉下彩牡丹文香合 京都市陶磁器試験場 1915(大正4)年頃 愛知県陶磁美術館管理(産業技術総合研究所蔵) 薄い黄緑の下に天青色、そしてベージュの花。

とても綺麗な釉薬の使い方。

白磁貼花菊文籠形壺 出石磁器会社 20世紀初(明治時代後期) 兵庫陶芸美術館

(田中寛コレクション)

「花籠の檻」のような出石焼、淡路の珉平焼の山吹色、三田焼の青磁、色々と気にかかる… pic.twitter.com/VAuk36ewc6

— 遊行七恵 (@yugyo7e) 2017年1月29日

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ⅱ 産地の動向

上絵金彩鍾馗鈕香炉 成瀬誠志 19世紀後期(明治時代前期) おお、上にいる鍾馗。下には唐人物色々。成瀬のところに樋口一葉の兄がいて薩摩焼の絵付けをしていたそうだ、そのあたりを一葉は「うもれ木」に描写している。

釉下彩松にカラス図花瓶 加藤友太郎 19世紀後期-20世紀前期(明治時代後期) 岐阜県立多治見工業高等学校 口を開けて旭を見ている。

烏も昔は画題になることも多く、そんなに嫌われてはいなかったのである。

セントルイス万国博などに出品した作品もあり、当時の嗜好などがうかがえる。

上絵金彩網引図花瓶 森本善七 19世紀後期(明治時代中期) 働く人々に巨大な花の取り合わせ。

上絵金彩花鳥図花瓶 松村九助 19世紀後期(明治時代中期) ピンク地に綺麗な花鳥図の対の瓶。

染付草花図サーバー 加藤紋右衛門(六代) 19世紀後期(明治時代前期) かなり大きいのでびっくりした。

染付草花図花瓶 加藤弥吉 19世紀後期(明治時代前期) 美濃焼の磁器。首回りに唐草、下には草花。足元には雷文連続。

上絵金彩蝶図紅茶セット 西浦圓治(五代) 19世紀後期(明治時代中期) 随分濃い色の地に蝶々が舞う舞う。素敵なセット。

上絵十二支図皿 赤丸雪山 19世紀後期(幕末-明治時代前期) 同じような時期に奥田頴川が赤絵で十二支の皿を拵えているが、こちらは瑞雲と人面虎、後ろ向きの馬、二匹の龍がぐるりと巻くという構図。で、中央にトリ。

上絵金彩鳥図花瓶 友田安清 19世紀後期(明治時代前期) 二羽の雁が飛んでゆく。その背景には赤い海波。

釉下彩鯉図花瓶 石野龍山 20世紀前期(明治時代後期-大正時代) 日本画風な絵柄である。時代が流れるとまた嗜好も変わる。

八つ手レリーフ文花瓶 錦光山宗兵衛(七代) 20世紀前期(明治時代後期) 岐阜県立多治見工業高等学校 べたりと貼りつく葉っぱ。

飛青瓷花瓶 諏訪蘇山(初代) 20世紀前期(大正時代) 京都国立近代美術館 大きな飛び。東洋陶磁の国宝のあれとはまた違うが、再現も可能ではないかとこれを見て思った。

上絵金彩花鳥図皿 神陶会社 19世紀後期-20世紀前期(明治時代後期) これをみて乾山の写しかと思った。鶴に琳派風の川が流れる皿はリスペクトものなのかも。

パネルで紹介されていたが、高島屋日本橋店屋上の噴水が魅力的だった。

帝国ホテルのタイル、旧東方文化学院などもある。

これらは「タイル 近代都市の表面」展でも紹介されている。

続く。