コロナへの警戒は忘れぬようにしつつ、建物公開のイベントに参加しました。

今回はなるべく普段から行かない所へゆく、というのを自分向けの目標に設定。

なお個々の撮影したものはまた別項でまとめるとして、この記事は二日間のイケフェス開催中にわたしが何を見たか・何をしていたかの記録です。

まあ例によって漫遊とハイカイなのだけど、時間制限がある中での行動なので案外よく動いています。

で、早速初日からやらかしたのよね。

というのはわたしは遠足前夜に寝れない子供がそのままムダに歳だけ取りましたの人なので、なかなか眠れず。

家事片付けもあふれてきて、結局寝たのは五時前。それで起床が八時だからやっぱり人間三時間は寝てしまうなあ。

マヅラでモーニングの夢も破れ、結局10時に淀屋橋に到着。

土佐堀通りを歩きだすと早速現れたのが浦辺設計。

浦辺鎮太郎に始まる設計会社。

ビルの四階に上がる。

主に倉敷の街づくりに関わったことを教わる。

つまりアイビースクエアとか印象的な建物が創業者・浦辺鎮太郎によって設計されたことを知る。

アイビースクエアはわたしも何年前か宿泊したが、のんびりしたいい心持でいられる場所で、倉敷の良さも味わえて、とてもよかった。全体が可愛くてね。

その浦辺の大阪の本社がこちら。

若き浦辺の卒制のトーキースタジオの図版を見せてもらう。

よいねえ。

浦辺設計から見学始めたが、よい資料を見せてもらえましたわ。

— 遊行七恵 (

こちらは若き浦辺鎮太郎の課題製作のトーキースタジオ。よく出来てるのでもし実在化してたらこのスタジオから名画が出たかも。#イケフェス2022 https://pic.twitter.com/P5saRMG6sR

@yugyo7e

) October 29, 2022

時代から考えると、トーキー新時代の頃なんだな。

映画がワクワクドキドキの時代。

あっこれは!と思ったのが本棚。かっこええわ。

家具屋さんとのコラボだということだけど、この発想はなかったなあ。

浦辺設計の本棚、これすごくよいなあ。家具屋とのコラボだそう。

— 遊行七恵 (

憧れます。#イケフェス2022 https://pic.twitter.com/QZemSXPxdR

@yugyo7e

) October 29, 2022

耐久性は考えないとダメだけど、憧れるね。

そのまま土佐堀通りを行く。

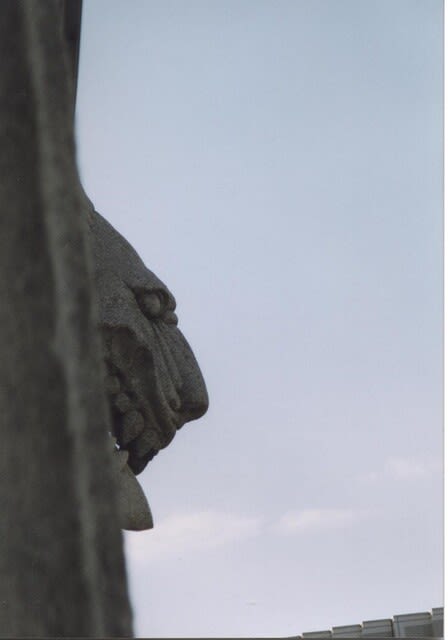

イケフェス初参加の光世証券へ。

ここはもう随分昔から憧れてたのよ。

今出来なのに中世の趣がある、魅力的な荘厳さ。

入ってビックリ五代友厚像。

あら中村晋也の制作か。

なるほどなるほど。

中村の回顧展は90年代に大丸心斎橋で開催され、アグレッシブな奔馬の像が今も忘れられない。

初参加の建物もたくさんあったが、光世証券はよくぞ参加してくれはりましたと感謝感謝。

— 遊行七恵 (

土佐堀通を行く度に必ず目を止め足を止め、心を射止める建物。

外観だけでなく内部の素晴らしい装飾にはドキドキ。#イケフェス2022 https://pic.twitter.com/Z79AFRq7zj

@yugyo7e

) October 29, 2022

皆のアイドル五代さん

— 遊行七恵 (

右は大阪証券取引所の前に立つので誰もがご存知でしょうが、左は初見の方が多いのでは?

左はイケフェス今回初参加の光世証券一階ロビーにおられましたわ。

製作はどちらも中村晋也。

90年代に大丸心斎橋で回顧展を見たのを思い出すわ。#イケフェス2022 https://pic.twitter.com/TDQLfLCV3j

@yugyo7e

) October 29, 2022

ロビーから二階へ向かう階段も、二階の内装も、何もかもが豪奢でしたわ。

綺麗だったなあ。

光世証券、このゴージャスさ…✨✨#イケフェス2022 https://pic.twitter.com/gDfN5F76bs

— 遊行七恵 (

@yugyo7e

) October 29, 2022

そしてここは土佐堀川に面して建つので眺望がすばらしい。

弁護士会館、東洋陶磁美術館からバラ園まで#イケフェス2022

— 遊行七恵 (

誠によい眺め… https://pic.twitter.com/50hbioUCz9

@yugyo7e

) October 29, 2022

ときめいたわー

そのまま土佐堀通りをゆく。ライオン像、大阪証券取引所と五代さんの立像を遠望。

北浜レトロの可愛い建物を横目に、今では人気のカレー屋さんになった北浜長屋へ。

中之島の美観は永続してほしい…

堺筋に到着。

三井住友銀行天満橋支店(あるのは北浜なのだがそういう名称なのだ。天満橋の方にこの銀行があるのかないのかは知らない)

三井住友銀行

— 遊行七恵 (

銀行だから内部撮影は禁止だけど、カラーコピーのチラシをもらえます。

荘厳な天井や大理石の柱には圧倒される。とにかく凄い。さすが住友。#イケフェス2022 https://pic.twitter.com/cu4laiTmL6

@yugyo7e

) October 29, 2022

外観を飾る列柱。こちらはイオニア式だが、内部はまた異なる。この荘厳な美というのも今の世では再現できないだろうな。こちらの柱は大理石。ああ、まことに素晴らしい。

次は東畑建築事務所。

ここも毎回来訪するのが楽しみなところ。

あの建物もあれもこれも、と発見がありいつも感銘を受ける。

そして二階の清林文庫が本当に凄い。

撮影禁止なので挙げないが、今回は地図。プロレマイオス、メルカトル、そして伊能忠敬、更には時代が下がって楽しいガイドブックの名所図や境内図などもある。

閉架図書をみると大塩平八郎の後の焼け野原になった大阪の様子を描いた地図まである…

東畑建築事務所。

— 遊行七恵 (

ここは2階に「清林文庫」という凄いコレクションをもっていて、今回は地図関連の一般公開。

本物なので撮影禁止、左は伊能忠敬の地図を布に出力したもの。

プトレマイオス、メルカトルとかなんかスゴいのが並び、日本も石川流宣「大日本正統図」、横山崋山、暁鐘成の名所図。 https://pic.twitter.com/YaKC6Kiue1

@yugyo7e

) October 29, 2022

シビレますわ。

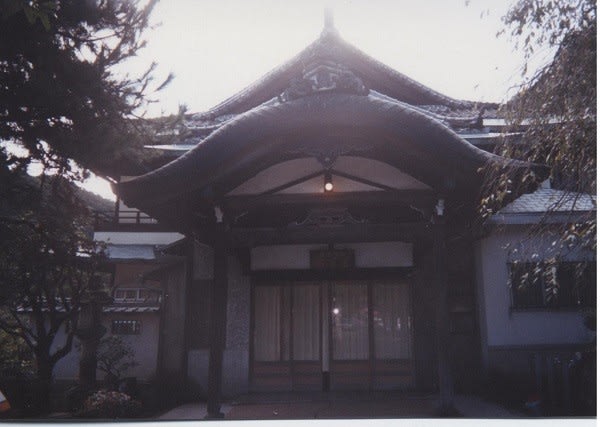

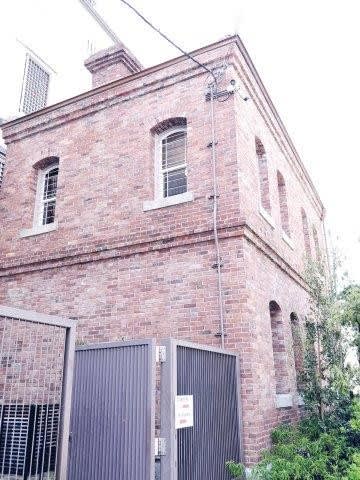

平野町の小川香料へ。

ここも湯木美術館に行く度じぃーと見つめていたが、ついに一階がオープン。参加者たちの行列。

湯木美術館行く度に気になってた小川香料。ついに見学出来て嬉しい。 https://pic.twitter.com/eK85Sk0tiC

— 遊行七恵 (

@yugyo7e

) October 29, 2022

一時前になったので、一旦船場を離脱。

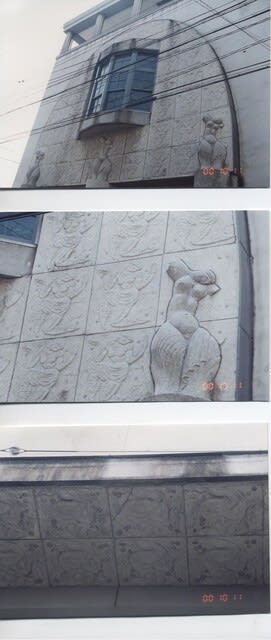

これまた参加してくれた大成閣に中華料理を食べに行く。

初めて来ました太成閣。

— 遊行七恵 (

見学より先にランチ。

ビジネスセット。

八宝菜にはとろとろ豚に8以上の具材も入り、お茶はジャスミン茶。

よかったわ。次は春巻食べたい。 pic.twitter.com/4xUkhYaQ7c

@yugyo7e

) October 29, 2022

鰻谷やんか…今まで知らなかったのが申し訳ない。

美味しいわ。人気のお店らしくお客がドンドンくる。

これはよいなあ。次も行こう。

食べ終わってから見学と撮影。

ここはご厚意でどこなと好きなようにご覧ください、撮影どーぞどーぞというありがたさに乗ってしまい、撮り倒してしまった。

いやもうホンマにありがとうございます。

で、まとめるのにやっぱり凄く時間がかかるので、とりあえず絨毯を。

大成閣の絨毯

— 遊行七恵 (

実にたくさんの種類がありました。

可愛かったなあ。#イケフェス2022 https://pic.twitter.com/KSHWGlz1Ks

@yugyo7e

) November 1, 2022

畳廊下が真っすぐでなく曲がって作られているのは魔除けの意図かなと思っているが、その答えもいつか出るかもしれない。

さて表に出るとすぐ先が大丸心斎橋、つまりここは鰻谷やないですか。

わたしは二十代の頃よくこの辺りの和風三階建てのお店で友人らとご飯食べてましたわ。

懐かしい…

鰻谷の和の三階建て。

— 遊行七恵 (

すっかり忘れていたが、わたしは二十代の頃、よくこの辺りで食べ歩いてたのだった… https://pic.twitter.com/cnbXH3qdd3

@yugyo7e

) October 30, 2022

案外変わってないなあ。

そこから近くの大阪農林会館へ。

ここはもうファッションビルとしてとてもおしゃれなお店がいっぱい入っているので、もっちゃりしているわたしのようなセンス無しの者には、こういう機会以外は到底立入禁止的な場所なのよね。

まあ今はそんなこともないんだろうけど、いちばんファッションセンスが磨かれるべき筈の二十代の頃にはまだまだわたしのような大柄な婦人は排除されてたのよな。

この記事の内容とは無関係ながら書いてしまうけど、あの当時170cm以上の婦人には「おまえらに着るものなんかあるか」的な状況が続いていたのよね。

それが解消されたのはやっぱり21世紀に入って数年経ってからだな。

だから今でもわたしはセレクトショップなんて畏れ多いという感じがあるし、実際お金を使おうとしても店側に拒否されたことがあるので、こんな機会でもないとそういうところに行くことは皆無なのよ。

なのでその意味でもこのイケフェスは遠いものを見せてくれる存在でもあるのです。

話を元に戻し、農林会館内ではスタンプラリーがあり、楽しく参加する。

また来年も開催されたら訪ねよう。

原田産業さんもすっかりイケフェスのお仲間になってくれはって、ほんまに嬉しい…

ここの建物の素晴らしさもさることながら、今回は古写真のよいのをたくさん展示されてるのがよかった。

原田産業を含む古写真展示もあり、たいへん有意義でしたわ。#イケフェス2022 pic.twitter.com/3ZMvWAJqfh

— 遊行七恵 (@yugyo7e) October 30, 2022

続いて少し先の大阪写真会館へ。

ここは「高度成長期」の建物で、ガラスタイルがはめ込まれている。

それまで全然無関心なタイプの建物だったけど、これまたイケフェスのおかげで面白味がわかってきたように思う。

古写真で見た昔の建物の様子の方がわたし好みだけど、この建物もいいなあと思えた。

新しい価値観が定着してきたなあ。めでたい。

大阪写真会館1963年

— 遊行七恵 (@yugyo7e) October 30, 2022

以前はこういうのの良さがわからなかったけど、イケフェスのおかげで親しみを懐くようになりましたわ。

ありがとう。#イケフェス2022 pic.twitter.com/044u6FzG1P

ちょっと複雑な電車の乗り方をして四ツ橋の方の本町から地上へ出る。

そう、オリックスのビルね。ここへは後で行く。

ここから久米設計へ向かう。

移転したのだね。

ああ、窓から相愛学園、北御堂、竹中工務店が見えるねえ。

すぐそばのコメダで一休み。ほっとするなあ。

それからオリックスビルの28階展望テラスへ。

ここは360度見て回れるのよ。

方向音痴だから自分がどこ見てるかわからんのだが。

四ツ橋オリックスビルからの360度夜景。

— 遊行七恵 (@yugyo7e) October 30, 2022

天下無双の方向音痴のわたしは夜景だと自分がどっち向いてるのかすらわからない。#イケフェス2022 pic.twitter.com/U08iDlLfOn

クルマが途切れた時にパチッ pic.twitter.com/lbEiy9ZLtU

— 遊行七恵 (@yugyo7e) October 30, 2022

さあまたややこしいのりかえをして天満橋へ。

OMMビル。これが10/29最終目的地。

ここは屋上へ。

左 大阪城

— 遊行七恵 (@yugyo7e) October 30, 2022

右 川のほとりに見えたが、なにかな。 pic.twitter.com/7kCbrnsefi

たくさん見学したが、それでもまだまだ。

もうあんまり以前のようには動けないけど、これでも19000歩弱か。

次の日もあるので初日はここまで。