小さい頃から読んできた本についておいおい記していこう。

きちんとした資料とか探しながらすればいいんだが、あくまでも適当でゆく。

編年体にしたいが、記憶が行ったり戻ったり、なんだかんだあると思う。

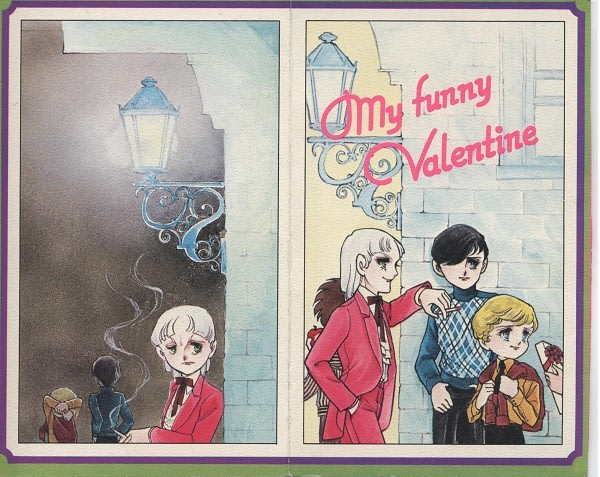

今回はマンガ。

1973年 「なかよし」をあるとき買ってもらった。

(後年わかったが11月号だった)

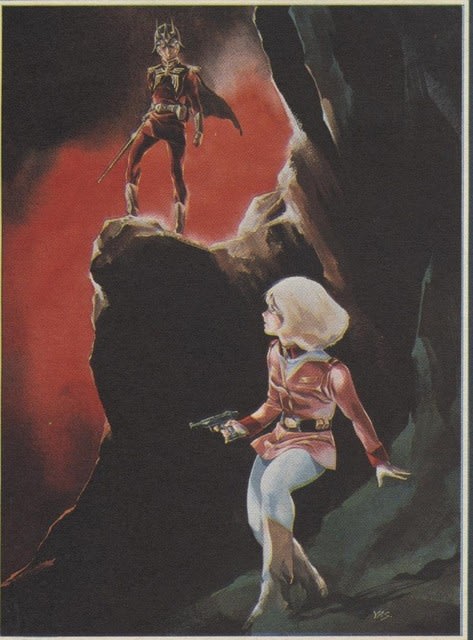

そこに高階良子「血まみれ観音」が掲載されていた。原作は横溝正史「夜光虫」である。

当時はそんなこと考えず、ただひたすらときめいた。

歳はまだヒトケタだが、前年の幼稚園の頃からかなり多くの本を読んでいたのと、小学校入学を機に三省堂の辞書(金田一春彦、見坊豪紀らの版)を貰ったので、わからないことは辞書で引いて読み込んでいった。

この「血まみれ観音」は今もたまに読み返すが、たいへん面白い。

面白すぎて横溝の原作より好きなくらい。

キャラクターの絵はまだちょっとあれだが、背景などもしっかりしている。

更に後年気づいたのだが、邸宅の階段に掛けられた絵が実はビアズリーの模写だったりする。

後年のわたしを形成するものたちがいっぱい鏤められた作品だった。

人面瘡、宝さがし、謎の言葉、誘拐、生き別れ、運命の出会い、親世代の悲恋、誤解、殺人、サーカス、時計塔、秘密の部屋、そして罪と罰、大団円。

面白すぎる要素がぶち込まれていた。

これは原作にあるものだからそれをマンガに置き換えてるだけ、という向きもあろうが、そんなことはない。マンガの表現でないと胸に来ないシーンがいくつもある。

たとえば終盤近くのクライマックスの表現が素晴らしい。

全ての真犯人がようやく人面瘡に隠しこまれた黄金の観音像を手に入れ、瀕死の少女を捨て置いて宝さがしに出る。

長い長い階段は時計塔の天井から地下へ地下へ続く。

奈落へ落ちてゆくようだと思いながら、ようやく目的の地下にたどりつくと、巨大な獅子頭があり、その開いた口に莫大な財宝が。

目のくらんだ真犯人はもう一つの観音像に記された戒めを知らぬままその獅子の顎へ駆け寄る。

そこに大きな字がかぶさる。

「されどわが子よ心せよ 獅子の顎に陥るな」

その時真犯人は獅子の顎を踏む。動き出す獅子の顎。

次コマでは真犯人を追いかけてきた刑事たちが描かれ、そこに凄まじい絶叫が響く。

視点は刑事に移る。

この仕掛けが書かれた観音像を保管している刑事は、惨劇の現場を前に、呆然と戒めの言葉を反芻する。

原作では文殊菩薩の押絵だが、少女向けに描かれた本作ではシンプルに観音像としている。

そして少女の肩に埋められたのが取り出されたため、「血まみれ観音」とタイトルがある。

とても巧いし、そしてインパクトがある。

この作品を読んだ少女たちは今も「血まみれ」と来ると「血まみれ観音」と口走るほど、脳裏に刻まれているはずだ。

わたしはこの作品から高階良子ファンになり、現在も変わらず読み続けている。

そして他の高階良子作品の面白さについては、また後日述べたいと思う。

なお「血まみれ観音」は現在も出版社を変えながらも販売され続けている。