十月も半ばを過ぎましたが、その真ん中の土曜15日に日帰りで東京へ。

なんでも東京は寒くて雨もパラパラというので傘も支度してちょっとばかり温かめの格好で行き、行き、行きましたら暑いやないかーーーっ

しかも雨も全然降りませんわ。なんでやねん。

とりあえず丸の内へ出る。

静嘉堂文庫美術館が世田谷の岡本から移転してお堀端の明治生命館に入ったそうな。

日時指定券は10時半なのでその間、待機所で映像見たり色々。

明治生命も今では合併しているので正式名はまた違うわけだね。

しかしここは岡田信一郎とその弟・捷五郎、塔博士の内藤多仲らの技術と知恵が結集した建物であり、戦後にはマッカーサー元帥が執務をとったことでも有名。

個人的には鏡花のファン筆頭の水上滝太郎こと阿部章蔵が丁度取締役だった頃にこの建物が、などと思うと嬉しくなる。

その建物見学はまた後に。

時間が来たので美術館入場列に並ぶ。色々と手続きがあるので結果的に10分くらいはかかる。

そして中央のロビーは撮影可能で、その周辺に四室ばかりギャラリーが広がる。ええやないですか。前とはまた違う構造で、見て回るうちに根津美術館を思い出したよ。

曜変天目もここで見るのと向こうで見るのとはまた違う感じかな。

世田谷の時は二子玉川からバス乗ってはるばる岡本へ向かい、それから徒歩で砧公園へ向かって世田谷美術館に行ったもんです。

あ、民家園についぞ入らぬままではないか。

五島美術館、静嘉堂文庫、世田谷美術館が一つのコースだったのよ。

今後は丸の内で静嘉堂文庫、三菱一号館、出光美術館コースになるかな。

噂の曜変天目ぬいぐるみは予約制。凄いなあ…いやその発想が。

買われた人はえらい。

ホンマにびっくりした。

その後はじっくりと建物見学。たくさん撮影しました。

やっぱり素晴らしいよ。絨毯なんかも柄がレトロで可愛い。

今度またまとめます。

さて例によって今回はランチを食いッぱぐれパターンに入りました。

なんかたまにこういうことが起こる。

二重橋から根津へ出て、色々ミスと当て外れでダメダメ。

途中で知ったのは、この日が根津の下町祭の最中でそれでどこも満員御礼とか開店のずれがあったみたい。

もぉいいや、仕方ない。

弥生美術館に入る。

楠本まきさんの原画展。完全に同世代なんだけど、マジで遠い存在なのよ。

わたしはマンガに対し、出来る限り良い読者でありたいと思っているけれど、彼女とその作品世界は本当に遠い存在過ぎて、今回が初めての接触になる。

ただやはり同じ時代を生きているから、合う・遭う・会うことは全くなくとも、時代の空気感はわかる。絵を見ていても「ああ」と納得も行く。

しかしそれであってもとても遠く離れていて、逆に近年の作品に惹かれたりもする。

これは変なたとえだけど、小泉今日子がキョンキョンとしてアイドルまっしぐらの頃は、全く関心がなかった。

ところが彼女が永瀬と離婚して「陰陽師」で久しぶりに登場してきたとき、ものすごく応援したくなった。同世代がぐったりしているのが嫌だったんだな。

それで今は却ってファンになり、彼女の発言とか応援したり同意したり。

それと似たような作用があって、名作と名高い「KISSxxxx」には関心が向かないのだが、近年の「赤白つるばみ・裏」の数ページをみて、同意するしかないやんという気持ちになったのよな。

いやほんとに。

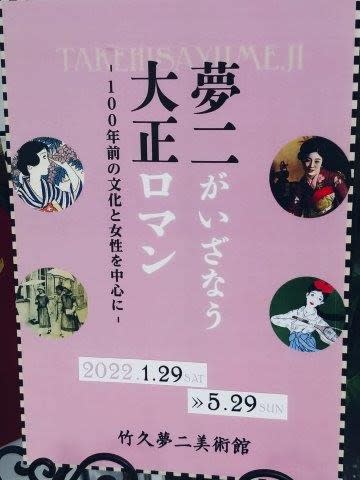

夢二の方はお付き合いのあった人々の紹介で、仲良しの人が多かったのもよい感じなんだけど、谷崎との関係をみて上村一夫「菊坂ホテル」を思い出して笑い出しそうになった。

いやいやあれはフィクション…と思いつつも、あかんあかん笑うわ。

またこれらは別稿で書けたら書きます。

ハヤシライス食べてちょっと元気になってから渋谷へ。

警察署の所から地上に出て國學院大學へ向かう。前まではわんこのバスに乗ってたけど、時間が合わないので歩くわけだよ。

それで途中で金王八幡宮の方へ出たら面白いものをみつけた。

昔の地名表示札「澁谷區金王町」…よいなあ。ところで金王は渋谷金王丸からだそうだけど、何故かこんのうと打っても字が出ない。今は読み方が違うのか。この近くの白根記念澁谷郷土博物館で以前展覧会を見たのだ。

当時の感想はこちらね。

伝説のツワモノ渋谷金王丸展

2007年か…早いものよ喃。

その國學院大學博物館に行きまして、金子コレクションの物凄い寄木細工を見たわけだよ。

これがまたまさかの撮影可能。それでしかもこの金子さんが実は國學院大學の先生だということを今回初めて知った。とにかく撮りまくりました。

これもいつかまとめます。

出てから南青山へ向かう。常陸宮邸の横を通るとスクラッチタイルが素敵だなとか、雑草の凄いところをみてマムシくらい出てきそうな深さだなとか思ったり。

そしてビリケンギャラリーに到着。

今回は近藤ようこさんの個展「つれづれに」を拝見。

なんだが、先客のご年配のダンディな男性になにやら見覚えが。

宇野亜喜良御大ではないですか――――っっっっナマの宇野亜喜良みたぞーーーっ

ヒャッハー!

いやごめん、近藤さん、主役のあなたに会いに来たのにこっちにコーフンしてしもた。

88歳だけど、とても素敵な方でしたわ…どきどき。

今回わたくしは近藤さんの描いた巨大猫に凭れてお昼寝の女の人の絵の袋物を購入。

好きなんよ、袋物って。

ビリケンギャラリーの方、近藤さんと世間話などするが、ふと気づけば去年の10/16にわたしはここへ来ていたのよな。そうかそうか…似たようなコースを組んでるわけさ。で、去年は埼玉近美で「美男」展みてるわけだよ。

一年があまりに早すぎる。

ところでわたしはビリケン商会さんを知ったのは「こち亀」で見たからなんだが、その「こち亀」に掲載されてたのは1985年のことらしい。あー、「キャプテン翼」「北斗の拳」「銀牙」「ジョジョ」連載の頃だな。

そりゃ完全に読んでる頃だもの。「星矢」はまだ始まる前か。

・・・37年てか。しかし今挙げた作品のうち「翼」も「ジョジョ」も「銀牙」も形を変えながらも連載が続いているのは驚異だな。「北斗の拳」もパロディマンガが連載中だし「星矢」も確か…

それはおいて近藤さんの新作展は色々な方向のものが並んでいて、「稚児灌頂」二点はわたしの好みでしたな。

美童の静かな風情がよかった。

とはいえ近藤さんにはフジョシの傾向はないのでこの作品自体にそうした意味でのエロティシズムはない。

絵そのものには艶があるのに、これは面白いことだと思う。

「二人」はジョグジャカルタやシーギリヤ・ロックの美女のようにも思える妖艶さがある。

アジアの魅力が横溢しておりました。

前掲のDMの女性はゴジラですな。顔立ちはむしろ初期の頃の作品の「逆髪」とかそんな女に近いようにも思える。

手が朱に染まるのがまた不穏でよいですが、それを言うと「いや実は」と意図したものではないことを教わる。

「家守綺譚」のネームもあった。ええやないですか。

思えば現存作家の作品のコミカライズは久しぶりですね。

他にもエッセイコミックの連載も抱えて、色々と大変でしょうがファンとしてはお身体をいたわりつつがんばってーーーっと応援するしかない。

私欲が前面に出ると、ぐふふ働け働けになるところだけど、まずはお身体大事に。

ここでタイムアウト。日本橋へ出て東京駅へ。

アブラボウズとやらの麴漬けの焼き魚の入ったお弁当を購入して帰阪。

なんだかんだとやっぱり東京ハイカイは楽しいよ。

次は横浜鎌倉をメインにするか…まだめどは立たない。

なんでも東京は寒くて雨もパラパラというので傘も支度してちょっとばかり温かめの格好で行き、行き、行きましたら暑いやないかーーーっ

しかも雨も全然降りませんわ。なんでやねん。

とりあえず丸の内へ出る。

静嘉堂文庫美術館が世田谷の岡本から移転してお堀端の明治生命館に入ったそうな。

日時指定券は10時半なのでその間、待機所で映像見たり色々。

明治生命も今では合併しているので正式名はまた違うわけだね。

しかしここは岡田信一郎とその弟・捷五郎、塔博士の内藤多仲らの技術と知恵が結集した建物であり、戦後にはマッカーサー元帥が執務をとったことでも有名。

個人的には鏡花のファン筆頭の水上滝太郎こと阿部章蔵が丁度取締役だった頃にこの建物が、などと思うと嬉しくなる。

その建物見学はまた後に。

時間が来たので美術館入場列に並ぶ。色々と手続きがあるので結果的に10分くらいはかかる。

そして中央のロビーは撮影可能で、その周辺に四室ばかりギャラリーが広がる。ええやないですか。前とはまた違う構造で、見て回るうちに根津美術館を思い出したよ。

曜変天目もここで見るのと向こうで見るのとはまた違う感じかな。

世田谷の時は二子玉川からバス乗ってはるばる岡本へ向かい、それから徒歩で砧公園へ向かって世田谷美術館に行ったもんです。

あ、民家園についぞ入らぬままではないか。

五島美術館、静嘉堂文庫、世田谷美術館が一つのコースだったのよ。

今後は丸の内で静嘉堂文庫、三菱一号館、出光美術館コースになるかな。

噂の曜変天目ぬいぐるみは予約制。凄いなあ…いやその発想が。

買われた人はえらい。

ホンマにびっくりした。

その後はじっくりと建物見学。たくさん撮影しました。

やっぱり素晴らしいよ。絨毯なんかも柄がレトロで可愛い。

今度またまとめます。

さて例によって今回はランチを食いッぱぐれパターンに入りました。

なんかたまにこういうことが起こる。

二重橋から根津へ出て、色々ミスと当て外れでダメダメ。

途中で知ったのは、この日が根津の下町祭の最中でそれでどこも満員御礼とか開店のずれがあったみたい。

もぉいいや、仕方ない。

弥生美術館に入る。

楠本まきさんの原画展。完全に同世代なんだけど、マジで遠い存在なのよ。

わたしはマンガに対し、出来る限り良い読者でありたいと思っているけれど、彼女とその作品世界は本当に遠い存在過ぎて、今回が初めての接触になる。

ただやはり同じ時代を生きているから、合う・遭う・会うことは全くなくとも、時代の空気感はわかる。絵を見ていても「ああ」と納得も行く。

しかしそれであってもとても遠く離れていて、逆に近年の作品に惹かれたりもする。

これは変なたとえだけど、小泉今日子がキョンキョンとしてアイドルまっしぐらの頃は、全く関心がなかった。

ところが彼女が永瀬と離婚して「陰陽師」で久しぶりに登場してきたとき、ものすごく応援したくなった。同世代がぐったりしているのが嫌だったんだな。

それで今は却ってファンになり、彼女の発言とか応援したり同意したり。

それと似たような作用があって、名作と名高い「KISSxxxx」には関心が向かないのだが、近年の「赤白つるばみ・裏」の数ページをみて、同意するしかないやんという気持ちになったのよな。

いやほんとに。

夢二の方はお付き合いのあった人々の紹介で、仲良しの人が多かったのもよい感じなんだけど、谷崎との関係をみて上村一夫「菊坂ホテル」を思い出して笑い出しそうになった。

いやいやあれはフィクション…と思いつつも、あかんあかん笑うわ。

またこれらは別稿で書けたら書きます。

ハヤシライス食べてちょっと元気になってから渋谷へ。

警察署の所から地上に出て國學院大學へ向かう。前まではわんこのバスに乗ってたけど、時間が合わないので歩くわけだよ。

それで途中で金王八幡宮の方へ出たら面白いものをみつけた。

昔の地名表示札「澁谷區金王町」…よいなあ。ところで金王は渋谷金王丸からだそうだけど、何故かこんのうと打っても字が出ない。今は読み方が違うのか。この近くの白根記念澁谷郷土博物館で以前展覧会を見たのだ。

当時の感想はこちらね。

伝説のツワモノ渋谷金王丸展

2007年か…早いものよ喃。

その國學院大學博物館に行きまして、金子コレクションの物凄い寄木細工を見たわけだよ。

これがまたまさかの撮影可能。それでしかもこの金子さんが実は國學院大學の先生だということを今回初めて知った。とにかく撮りまくりました。

これもいつかまとめます。

國學院大学博物館、金子コレクションの寄木細工、撮影可能です。 pic.twitter.com/pCFXfJTxj3

— 遊行七恵 (@yugyo7e) October 15, 2022

出てから南青山へ向かう。常陸宮邸の横を通るとスクラッチタイルが素敵だなとか、雑草の凄いところをみてマムシくらい出てきそうな深さだなとか思ったり。

そしてビリケンギャラリーに到着。

今回は近藤ようこさんの個展「つれづれに」を拝見。

なんだが、先客のご年配のダンディな男性になにやら見覚えが。

宇野亜喜良御大ではないですか――――っっっっナマの宇野亜喜良みたぞーーーっ

ヒャッハー!

いやごめん、近藤さん、主役のあなたに会いに来たのにこっちにコーフンしてしもた。

88歳だけど、とても素敵な方でしたわ…どきどき。

今回わたくしは近藤さんの描いた巨大猫に凭れてお昼寝の女の人の絵の袋物を購入。

好きなんよ、袋物って。

ビリケンギャラリーの方、近藤さんと世間話などするが、ふと気づけば去年の10/16にわたしはここへ来ていたのよな。そうかそうか…似たようなコースを組んでるわけさ。で、去年は埼玉近美で「美男」展みてるわけだよ。

一年があまりに早すぎる。

ところでわたしはビリケン商会さんを知ったのは「こち亀」で見たからなんだが、その「こち亀」に掲載されてたのは1985年のことらしい。あー、「キャプテン翼」「北斗の拳」「銀牙」「ジョジョ」連載の頃だな。

そりゃ完全に読んでる頃だもの。「星矢」はまだ始まる前か。

・・・37年てか。しかし今挙げた作品のうち「翼」も「ジョジョ」も「銀牙」も形を変えながらも連載が続いているのは驚異だな。「北斗の拳」もパロディマンガが連載中だし「星矢」も確か…

それはおいて近藤さんの新作展は色々な方向のものが並んでいて、「稚児灌頂」二点はわたしの好みでしたな。

美童の静かな風情がよかった。

とはいえ近藤さんにはフジョシの傾向はないのでこの作品自体にそうした意味でのエロティシズムはない。

絵そのものには艶があるのに、これは面白いことだと思う。

「二人」はジョグジャカルタやシーギリヤ・ロックの美女のようにも思える妖艶さがある。

アジアの魅力が横溢しておりました。

前掲のDMの女性はゴジラですな。顔立ちはむしろ初期の頃の作品の「逆髪」とかそんな女に近いようにも思える。

手が朱に染まるのがまた不穏でよいですが、それを言うと「いや実は」と意図したものではないことを教わる。

「家守綺譚」のネームもあった。ええやないですか。

思えば現存作家の作品のコミカライズは久しぶりですね。

他にもエッセイコミックの連載も抱えて、色々と大変でしょうがファンとしてはお身体をいたわりつつがんばってーーーっと応援するしかない。

私欲が前面に出ると、ぐふふ働け働けになるところだけど、まずはお身体大事に。

ここでタイムアウト。日本橋へ出て東京駅へ。

アブラボウズとやらの麴漬けの焼き魚の入ったお弁当を購入して帰阪。

なんだかんだとやっぱり東京ハイカイは楽しいよ。

次は横浜鎌倉をメインにするか…まだめどは立たない。