悲しいニュースが飛び込んできた。

LIXILギャラリーの閉館である。出版も終わるという。

INAXギャラリーの時代からとてもとても楽しませてもらってきただけにつらい。

無料でこんなに遊ばせてもらってよいのかといつも思ってきたが、ついに閉ざされることになってしまった。

途中で親会社の名称変更に伴いギャラリーの名も変わったが、内容の充実度は変わることがなかった。

わたしの場合、主に大阪のギャラリーに行ったが、近年は東京の方にもよく行った。

基本的に巡回展が多いので、見損ねたのを見たり、再訪したりということである。

尤も、近年の大阪のLIXILギャラリーはグランフロントの中のけっこう乗り換えが面倒な場所に移転したので、そちらに行くより東京の京橋の方がわたしには行きやすい、という奇妙な個人的事情もあった。

キタの人間の言うことではないかもしれないが、月一東京へ出る身としては、その方が合理的なのである。

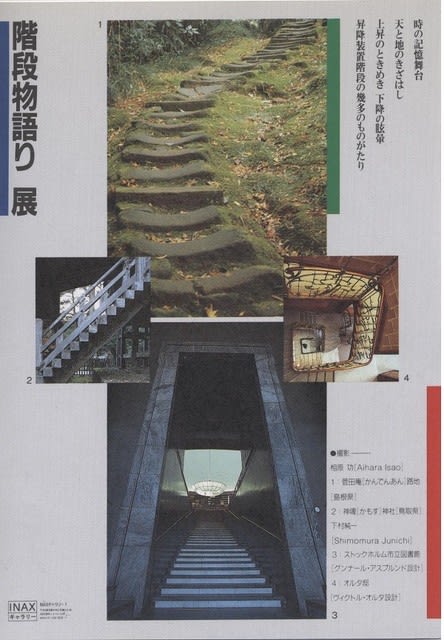

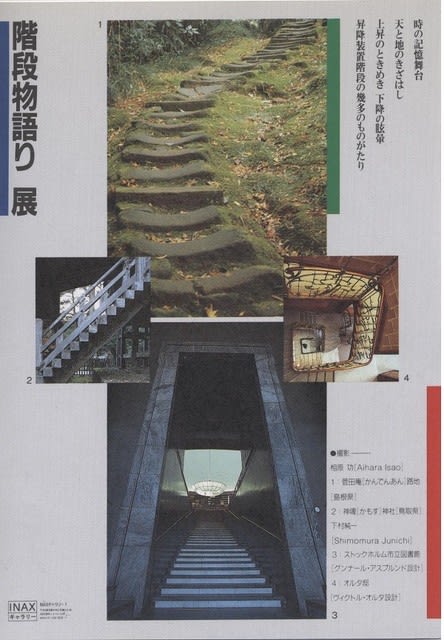

階段物語り展

これまでに通った展覧会のデータを挙げる。

19891223 リカちゃんハウス INAX 大阪

19910725 グリコおまけ INAX 大阪

19920604 上方の細工見せ物 INAX 大阪

19920613 上方の細工見せ物 INAX 大阪

19921219 金鯱 INAX 大阪

19930116 金鯱 INAX 大阪

19930624 立版古 INAX 東京

19930913 遊牧民の暮らし-ゲルのコスモロジー INAX 東京

19931010 立版古 INAX 大阪

19931127 夢の軌跡 INAX 大阪

19940130 ゲルのコスモロジー INAX 大阪

19940211 電話ーコミュニケートジャングル INAX 名古屋

19940417 階段の物語 INAX 大阪

19940503 大阪松竹座-なつかしのデザイン INAX 大阪

19940514 耳の建築 INAX 東京

19940522 大阪松竹座-なつかしのデザイン INAX 大阪

19940805 見立て絵 INAX 東京

19940924 見立百景 INAX 大阪

19941113 見立百景 INAX 大阪

19950225 INAX大阪・10年の歩み INAX 大阪

19950414 飛騨古川の建物 INAX 大阪

19950422 芝居小屋の空間 INAX 大阪

19950427 キューピー20世紀の天使 INAX 名古屋

19950520 芝居小屋の空間 INAX 大阪

19950721 絵画の中の床模様 INAX 東京

19951006 鋪地・中国ペーブメント INAX 東京

19951208 光悦の村・再現 INAX 東京

19960713 漆 INAX 大阪

19961214 建築の色と形 INAX 大阪

19970322 新・坪庭考 INAX 東京

19970719 タイル INAX 東京

19970823 新・坪庭考 INAX 大阪

19980307 蜂の巣 INAX 東京

19980314 道具の謎解き INAX 大阪

19990417 宮大工 INAX 大阪

19990807 人間住宅 INAX 大阪

19990904 土佐物部村・神々の形 INAX 東京

19990904 銀座建築祭り INAX 東京

19990918 道具の心理学 INAX 大阪

19991218 物部村・神々の形 INAX 大阪

20010407 林 丈二的考現学 INAX 大阪

20010420 林 丈二的考現学 INAX 大阪

20011104 秘土巡礼 INAX 大阪

20020413 月と建築 桂離宮と月の放物線 INAX 大阪

20030412 土木の水辺-神戸堰・豊稔池ダム・水路閣 INAX大阪

20030906 緑をまとう家 INAX大阪

20031213 動物園のデザイン INAX大阪

20041204 建築のフィギュア フォトモ・紙粘土模型・ジオラマ INAX大阪

20050121 建築のフィギュア フォトモ・紙粘土模型・ジオラマ INAX大阪

20050210 建築のフィギュア フォトモ・紙粘土模型・ジオラマ INAX大阪

20050210 イスラムタイルの世界 INAX大阪

20050514 唐桑村の船大工 INAX東京

20050515 ハンガリーの建築タイル紀行-ジョルナイ工房- INAX大阪

20050917 泥小屋探訪 奈良・山の辺の道 INAX大阪

20051224 小さな骨の動物園 INAX大阪

20060120 肥田せんせいの なにわ学 INAX東京

20060211 小さな骨の動物園 INAX大阪

20060713 真似るは学ぶ INAX大阪

20060909 『室内』の52年展 山本夏彦が残したもの INAX大阪

20061202 タワー -内藤多仲と三塔物語- INAX大阪

20070414 世界のあやとり INAX大阪

20070712 バードハウス 小鳥の住む家 INAX大阪

20071108 舟小屋 風土とかたち INAX大阪

20080329 クモの巣 INAX大阪

20080607 『子どもの科学』 INAX大阪

20080918 オコナイ INAX大阪

20081220 考えるキノコ 摩訶不思議ワールド INAX大阪

20090328 九州列車の旅 INAX大阪

20090711 チェコのキュビズム建築 INAX大阪

20090919 七宝 INAX東京

20091112 ゑびす大黒 INAX大阪

20100108 結城座 INAX東京

20100116 七宝 色と細密の世界 INAX大阪

20100130 七宝 色と細密の世界 INAX大阪

20100626 植物化石 五億年の記憶 INAX東京

20100911 植物化石 五億年の記憶 INAX大阪

20110212 夢みる家具 森谷延雄 INAX大阪

20110709 にっぽんの客船 タイムトリップ INAX大阪

20120607 聖なる銀 アジアの装身具 INAX東京

20120908 山と森の精霊 高千穂・椎葉・米良の神楽 INAX大阪

20130420 中谷宇吉郎の森羅万象帖 INAX大阪

20131012 ヴィクトリア時代の室内装飾 女性たちのユートピア lixilギャラリー

20140126 ブルーノ・タウト 工芸 lixilギャラリー

20150213 タイルが伝える物語 図像の謎解き lixilギャラリー

20150213 宮田亮平 海へ lixilギャラリー

20150922 鉄道遺構再発見 lixilギャラリー

20151114 マカオのアズレージョ ポルトガル生まれのタイルと石畳 lixilギャラリー

20161217 南極建築 1957―2016 lixilギャラリー大阪

20170320 武田五一 建築標本 lixilギャラリー大阪

20180113 織物以前 タパとフェルト lixilギャラリー

20180504 貝人列伝 lixil東京

20180624 海を渡ったニッポンの家具 lixil大阪

20190127 富士屋ホテルの営繕さん。 lixil東京

20190414 吉田謙吉12坪の家 lixil東京

随分と見たものである。

特に最初の四ツ橋にあったINAX時代の展覧会は何もかもがきらきらしていた。

ビルの二階のギャラリーへはいつも勝手口からの階段を上がって行った。

というのは大抵そこへ行くのには心斎橋から向かうので、長堀通から入ると勝手口が正面より近いのである。

御堂筋線で行く場合と四つ橋線とでは多少の行き違いもあったが、その当時はクリスタ長堀もなかったので、そう歩く方が合理的だった。

ビルの勝手口からの階段には綺麗なイスラムタイルが貼り付けてあり、それを見るのも楽しかったというのもある。

北摂の阪急沿線の者はキタ、つまり梅田までが自分の行く場所で、それより南にはほぼ行かないという人が大半を占める。

わたしは展覧会に行く都合があって、二十歳頃からミナミにも出るようになったが、それでも四ツ橋へは滅多に行かなかった。

かつて四ツ橋には大阪電気科学館があり、そこへは何度も訪れたが、わざわざ西梅田駅まで出て四ツ橋で下車して行くというルートを使っていた。それが阪急沿線の者には煩わしい。御堂筋は乗りやすいのに西梅田は遠いので、ということだ。

だからその界隈は気合を入れないとなかなか行かなかった。

ところがある日、心斎橋の工事中にか、かつてよく出かけたフランス料理店(閉店してしまった)の窓から長堀通を見て、左の方に電気科学館が見えたことで、ようやく位置関係を把握した。

これならわざわざ四ツ橋線に乗らずとも心斎橋駅から徒歩ですぐではないか。

ということで出向くようになった。

最初に行ったのは1989年だからもう31年前になるのか。

リカちゃんハウスの展覧会があるというのを新聞で見て飛んで行った。

昼休み時間にご飯も食べずに行ったのだから、わたしも随分と情熱があった。

20分しかいられなかったが、とても嬉しかったのを覚えている。

道も間違えなかったのは前述の理由から。

そして91年7月のグリコ展がこれまた楽しかったのだが、その流れでか、翌月には芦屋市立美術博物館でもグリコのおまけ展があり、その時初めて芦屋の美術館にも出かけたのだった。こちらのチラシは手元にある。

というわけで、しばらく回顧記事を挙げてゆこうと思う。

LIXILギャラリーの閉館である。出版も終わるという。

INAXギャラリーの時代からとてもとても楽しませてもらってきただけにつらい。

無料でこんなに遊ばせてもらってよいのかといつも思ってきたが、ついに閉ざされることになってしまった。

途中で親会社の名称変更に伴いギャラリーの名も変わったが、内容の充実度は変わることがなかった。

わたしの場合、主に大阪のギャラリーに行ったが、近年は東京の方にもよく行った。

基本的に巡回展が多いので、見損ねたのを見たり、再訪したりということである。

尤も、近年の大阪のLIXILギャラリーはグランフロントの中のけっこう乗り換えが面倒な場所に移転したので、そちらに行くより東京の京橋の方がわたしには行きやすい、という奇妙な個人的事情もあった。

キタの人間の言うことではないかもしれないが、月一東京へ出る身としては、その方が合理的なのである。

階段物語り展

これまでに通った展覧会のデータを挙げる。

19891223 リカちゃんハウス INAX 大阪

19910725 グリコおまけ INAX 大阪

19920604 上方の細工見せ物 INAX 大阪

19920613 上方の細工見せ物 INAX 大阪

19921219 金鯱 INAX 大阪

19930116 金鯱 INAX 大阪

19930624 立版古 INAX 東京

19930913 遊牧民の暮らし-ゲルのコスモロジー INAX 東京

19931010 立版古 INAX 大阪

19931127 夢の軌跡 INAX 大阪

19940130 ゲルのコスモロジー INAX 大阪

19940211 電話ーコミュニケートジャングル INAX 名古屋

19940417 階段の物語 INAX 大阪

19940503 大阪松竹座-なつかしのデザイン INAX 大阪

19940514 耳の建築 INAX 東京

19940522 大阪松竹座-なつかしのデザイン INAX 大阪

19940805 見立て絵 INAX 東京

19940924 見立百景 INAX 大阪

19941113 見立百景 INAX 大阪

19950225 INAX大阪・10年の歩み INAX 大阪

19950414 飛騨古川の建物 INAX 大阪

19950422 芝居小屋の空間 INAX 大阪

19950427 キューピー20世紀の天使 INAX 名古屋

19950520 芝居小屋の空間 INAX 大阪

19950721 絵画の中の床模様 INAX 東京

19951006 鋪地・中国ペーブメント INAX 東京

19951208 光悦の村・再現 INAX 東京

19960713 漆 INAX 大阪

19961214 建築の色と形 INAX 大阪

19970322 新・坪庭考 INAX 東京

19970719 タイル INAX 東京

19970823 新・坪庭考 INAX 大阪

19980307 蜂の巣 INAX 東京

19980314 道具の謎解き INAX 大阪

19990417 宮大工 INAX 大阪

19990807 人間住宅 INAX 大阪

19990904 土佐物部村・神々の形 INAX 東京

19990904 銀座建築祭り INAX 東京

19990918 道具の心理学 INAX 大阪

19991218 物部村・神々の形 INAX 大阪

20010407 林 丈二的考現学 INAX 大阪

20010420 林 丈二的考現学 INAX 大阪

20011104 秘土巡礼 INAX 大阪

20020413 月と建築 桂離宮と月の放物線 INAX 大阪

20030412 土木の水辺-神戸堰・豊稔池ダム・水路閣 INAX大阪

20030906 緑をまとう家 INAX大阪

20031213 動物園のデザイン INAX大阪

20041204 建築のフィギュア フォトモ・紙粘土模型・ジオラマ INAX大阪

20050121 建築のフィギュア フォトモ・紙粘土模型・ジオラマ INAX大阪

20050210 建築のフィギュア フォトモ・紙粘土模型・ジオラマ INAX大阪

20050210 イスラムタイルの世界 INAX大阪

20050514 唐桑村の船大工 INAX東京

20050515 ハンガリーの建築タイル紀行-ジョルナイ工房- INAX大阪

20050917 泥小屋探訪 奈良・山の辺の道 INAX大阪

20051224 小さな骨の動物園 INAX大阪

20060120 肥田せんせいの なにわ学 INAX東京

20060211 小さな骨の動物園 INAX大阪

20060713 真似るは学ぶ INAX大阪

20060909 『室内』の52年展 山本夏彦が残したもの INAX大阪

20061202 タワー -内藤多仲と三塔物語- INAX大阪

20070414 世界のあやとり INAX大阪

20070712 バードハウス 小鳥の住む家 INAX大阪

20071108 舟小屋 風土とかたち INAX大阪

20080329 クモの巣 INAX大阪

20080607 『子どもの科学』 INAX大阪

20080918 オコナイ INAX大阪

20081220 考えるキノコ 摩訶不思議ワールド INAX大阪

20090328 九州列車の旅 INAX大阪

20090711 チェコのキュビズム建築 INAX大阪

20090919 七宝 INAX東京

20091112 ゑびす大黒 INAX大阪

20100108 結城座 INAX東京

20100116 七宝 色と細密の世界 INAX大阪

20100130 七宝 色と細密の世界 INAX大阪

20100626 植物化石 五億年の記憶 INAX東京

20100911 植物化石 五億年の記憶 INAX大阪

20110212 夢みる家具 森谷延雄 INAX大阪

20110709 にっぽんの客船 タイムトリップ INAX大阪

20120607 聖なる銀 アジアの装身具 INAX東京

20120908 山と森の精霊 高千穂・椎葉・米良の神楽 INAX大阪

20130420 中谷宇吉郎の森羅万象帖 INAX大阪

20131012 ヴィクトリア時代の室内装飾 女性たちのユートピア lixilギャラリー

20140126 ブルーノ・タウト 工芸 lixilギャラリー

20150213 タイルが伝える物語 図像の謎解き lixilギャラリー

20150213 宮田亮平 海へ lixilギャラリー

20150922 鉄道遺構再発見 lixilギャラリー

20151114 マカオのアズレージョ ポルトガル生まれのタイルと石畳 lixilギャラリー

20161217 南極建築 1957―2016 lixilギャラリー大阪

20170320 武田五一 建築標本 lixilギャラリー大阪

20180113 織物以前 タパとフェルト lixilギャラリー

20180504 貝人列伝 lixil東京

20180624 海を渡ったニッポンの家具 lixil大阪

20190127 富士屋ホテルの営繕さん。 lixil東京

20190414 吉田謙吉12坪の家 lixil東京

随分と見たものである。

特に最初の四ツ橋にあったINAX時代の展覧会は何もかもがきらきらしていた。

ビルの二階のギャラリーへはいつも勝手口からの階段を上がって行った。

というのは大抵そこへ行くのには心斎橋から向かうので、長堀通から入ると勝手口が正面より近いのである。

御堂筋線で行く場合と四つ橋線とでは多少の行き違いもあったが、その当時はクリスタ長堀もなかったので、そう歩く方が合理的だった。

ビルの勝手口からの階段には綺麗なイスラムタイルが貼り付けてあり、それを見るのも楽しかったというのもある。

北摂の阪急沿線の者はキタ、つまり梅田までが自分の行く場所で、それより南にはほぼ行かないという人が大半を占める。

わたしは展覧会に行く都合があって、二十歳頃からミナミにも出るようになったが、それでも四ツ橋へは滅多に行かなかった。

かつて四ツ橋には大阪電気科学館があり、そこへは何度も訪れたが、わざわざ西梅田駅まで出て四ツ橋で下車して行くというルートを使っていた。それが阪急沿線の者には煩わしい。御堂筋は乗りやすいのに西梅田は遠いので、ということだ。

だからその界隈は気合を入れないとなかなか行かなかった。

ところがある日、心斎橋の工事中にか、かつてよく出かけたフランス料理店(閉店してしまった)の窓から長堀通を見て、左の方に電気科学館が見えたことで、ようやく位置関係を把握した。

これならわざわざ四ツ橋線に乗らずとも心斎橋駅から徒歩ですぐではないか。

ということで出向くようになった。

最初に行ったのは1989年だからもう31年前になるのか。

リカちゃんハウスの展覧会があるというのを新聞で見て飛んで行った。

昼休み時間にご飯も食べずに行ったのだから、わたしも随分と情熱があった。

20分しかいられなかったが、とても嬉しかったのを覚えている。

道も間違えなかったのは前述の理由から。

そして91年7月のグリコ展がこれまた楽しかったのだが、その流れでか、翌月には芦屋市立美術博物館でもグリコのおまけ展があり、その時初めて芦屋の美術館にも出かけたのだった。こちらのチラシは手元にある。

というわけで、しばらく回顧記事を挙げてゆこうと思う。