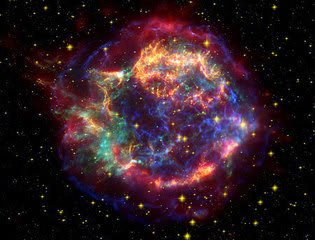

ハワイ島にある国立天文台すばる望遠鏡で、300年前の超新星爆発の際の光の観測に成功した「カシオペヤA」の写真。

「300年前?」

「超新星爆発?」

まずは、超新星爆発の解説から

これは、巨大な星が、長年燃え続けて寿命を迎えた時に、大爆発を起こす現象である。突然、新しい星が生まれたように明るく光ることから「超新星」というふうに呼ばれている。何と、太陽の100億倍もの明るさで輝くこともあるそうだ。

その太陽にも寿命がある。あと50億年(太陽の寿命は約100億年とされており、今は46億才?)とのこと。太陽は中心部の水素が核融合することで、ヘリウムという気体に変換される際に大量のエネルギーを放出する。これが、太陽エネルギーというわけ。

この水素を使い果たしてしまう時が、太陽が寿命を迎える時。この時、太陽は膨張を始めて、冷え切ってその一生を終えるとされている。きっとこの時も、写真以上の凄まじい光を出して、その一生を終えることになるのであろう…。

もう一つ 300年前の光?

これはこの爆発した星と地球が約300光年離れているということだ。1光年とは、光が一年間に進む距離と天文学では定義されている。(ちなみに、1光年は 9,460,730,472,580,800 m)

つまり、300年前に爆発した時の光がやっと地球に辿り着いたことになる。なんとも気が遠くなるような話だ。1708年…。 宝永5年…。あの新井白石が活躍していた江戸時代中期…。

何かロマンを感じる。。

「300年前?」

「超新星爆発?」

まずは、超新星爆発の解説から

これは、巨大な星が、長年燃え続けて寿命を迎えた時に、大爆発を起こす現象である。突然、新しい星が生まれたように明るく光ることから「超新星」というふうに呼ばれている。何と、太陽の100億倍もの明るさで輝くこともあるそうだ。

その太陽にも寿命がある。あと50億年(太陽の寿命は約100億年とされており、今は46億才?)とのこと。太陽は中心部の水素が核融合することで、ヘリウムという気体に変換される際に大量のエネルギーを放出する。これが、太陽エネルギーというわけ。

この水素を使い果たしてしまう時が、太陽が寿命を迎える時。この時、太陽は膨張を始めて、冷え切ってその一生を終えるとされている。きっとこの時も、写真以上の凄まじい光を出して、その一生を終えることになるのであろう…。

もう一つ 300年前の光?

これはこの爆発した星と地球が約300光年離れているということだ。1光年とは、光が一年間に進む距離と天文学では定義されている。(ちなみに、1光年は 9,460,730,472,580,800 m)

つまり、300年前に爆発した時の光がやっと地球に辿り着いたことになる。なんとも気が遠くなるような話だ。1708年…。 宝永5年…。あの新井白石が活躍していた江戸時代中期…。

何かロマンを感じる。。