サンドロ・ボッティチェリ

( Sandro Botticelli , 1445年3月1日? - 1510年5月17日)

ルネサンス期のイタリアのフィレンツェ生まれの画家。

本名はアレッサンドロ・ディ・マリアーノ・フィリペーピ (Alessandro di Mariano Filipepi) といい、

ボッティチェッリは兄が太っていたことから付いた「小さな樽」という意味のあだ名である。

ボッティチェルリ、ボッティチェリ、ボティチェリなどと表記されることもある。

初期ルネサンスで最も業績を残したフィレンツェ派の代表的画家。フィリッポ・リッピの元で学び、メディチ家 の保護を受け、宗教画、神話画などの傑作を残した。

メディチ家当主ロレンツォ・デ・メディチの死後、ドメニコ会の修道士サヴォナローラがフィレンツェの腐敗を批判し、市政への影響力を強めた。そのためボッティチェッリも神秘主義的な宗教画を描くようになる。ボッティチェリはサヴォナローラの反対派からの画の注文もよく受けており、こうした事実は彼がヴァザーリの記すよりはずっと自由な立場にいたようである。この時期以降の作品は生彩を欠くとして評価は高くない。1501年頃には制作を止める。

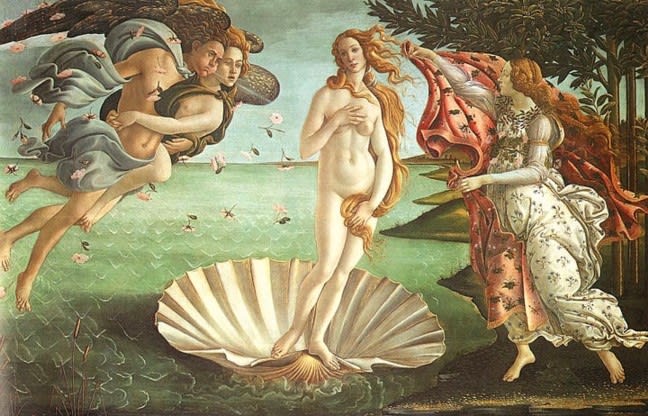

フィリッピーノ・リッピは彼に師事していた。ギリシャ文化に純粋に傾倒したと見られる『春』『ヴィーナスの誕生』を描いた。その後400年に亘り忘れ去られてしまい、やっと受け入れられるようになったのは19世紀末だった。それまでヨーロッパはボッティチェリを受け入れるだけの多様性の素地に欠けていたため、ボッティチェリの名はあまり知られることはなかった。19世紀イギリスの ラファエル前派 に注目されたことから名声が広まっているという経緯がある。

出自 [編集]サンドロ・ボッティチェッリはフィレンツェのヌォーヴァ通り(現ポルチェッラーナ通り)に誕生した。4人兄弟の末っ子として、貧乏ではないものの質素な家庭にて育った。父マリアーノ・ディ・ヴァンニ・フィリペーピは皮なめし職人でサント・スピリト地区の近くに工房を構えていた。実際、ポルチェッラーナ通りのあるサンタ・マリア・ノヴェッラ地区の住人の多くは同様の仕事をしていた。というのも、アルノ川とムニョーネ川に近く、仕事に有利だったためである。サンドロに関する初期史料は、土地台帳の届け出によっている。土地台帳には、家主が自らの財産、収入、支出、さらに家族構成等を申告することが義務づけられていた。1458年の土地台帳にマリアーノ・フィリペーピは4人の息子ジョヴァンニ、アントニオ、シモーネ、サンドロを挙げている。なおサンドロは13歳で、「病弱」、「勉学中」と記されていることから、幾人かの学者は、サンドロは病気がちの幼少時代を過ごしたために内向的な性格になり、そのために幾つかの作品上に陰鬱な雰囲気を読み取ることができるのではないかと推測している。兄のアントニオは金細工の仕事をしていた。それゆえ、サンドロは彼の工房で芸術家としての初期教育を受けた可能性が高い。一方、ヴァザーリが「ボッティチェッリ伝」で述べているように、父親の友人ボッティチェッロの工房で見習いをしていたという仮説は排除すべきであろう。というのも、今日に至るまで該当する時期にフィレンツェにこの職人が居たことを証明するいかなる史料的証拠が存在しないからである。

修行時代 [編集]ボッティチェッリの真の意味での修業は1464年から1467年までのフィリッポ・リッピの工房においてであった。ボッティチェッリも数多くの徒弟たちと共に、プラート大聖堂の礼拝堂にて一連のフレスコ画《聖ステファノと洗礼者聖ヨハネ伝》を制作中であったフィリッポ・リッピの下で修業をした。

この時期ボッティチェッリにより制作された一連の聖母像には、師匠であるフィリッポ・リッピの影響がとりわけ顕著であり、幾つかの作品はリッピの《聖母子》(1465年、ウフィッツィ美術館蔵)を忠実に習っている。ボッティチェッリに帰属される最初期の作品は《聖母子と天使》(1465年頃、捨て子養育院蔵)である。この作品はリッピの同時期の作品との類似性が極めて顕著であり、むしろ模写であるかのようである。同じことが《聖母子と二人の天使》(1465年頃ワシントン)、《聖母子と天使》(アジャクシオ、フェッシュ美術館)にも言える。

フィリッポ・リッピの工房を後にしスポレートへ向かったボッチチェッリは、アントニオ・デル・ポッライオーロやアンドレア・デル・ヴェッロッキオの工房に出入りし、彼らから影響を受けることで、絵画様式を徐々に進化させた。ヴェッロッキオの影響は、1468年から1469年にかけて制作された一連の聖母像―《バラ園の聖母》(ウフィツィ美術館蔵)、《セラフィムの聖母》(ウフィッツィ美術館蔵)、《聖母子と天使たち》(ナポリ、カポディモンテ美術館蔵)―に顕著である。

これらの作品の中では、人物像は「窓」のような絵画の縁ぎりぎりのところに遠近法的に配置されており、背景の建造物は観念的空間を規定している。構図はそれゆえ段階的に進化しており、遠近法で描かれた理論的空間と、前景の人物像から成る現実的空間との間を繋ぐ役割を果たしている。

と『ヴィーナス(ウェヌス)の誕生』の作者として著名である。異教的、官能的なテーマの絵画であり、フィレンツェ・ルネサンスの最盛期を告げるものである。

『プリマヴェーラ』は、近年の修復の結果、オリジナルの華麗な色彩がよみがえり、従来、煤(すす)に覆われてはっきり見えなかった多くの草花が、ヴィーナス(ウェヌス)の立つ地面に描き込まれているのが見えるようになった。研究者によると、これらの草花のほとんどは、今でもトスカーナ地方に自生しているという。

ヴィーナスのポーズ 【Collection of poses】

ヴィーナスのポーズ 【Collection of poses】