ホツマツタヱ-アヤ

・11 ミクサタカラ:三種の神器 より重要なオシテ文献?

・オシホミミ築城(政治の中心) 坂上田村麻呂拠点 仙台多賀城

→父が天照

→祖母がイザナミ

→曾祖父は豊受@伊勢外宮:多賀城界隈を統治

→オシホミミは琵琶湖西岸の多賀宮を仙台に移した

アマノコヤネから三種の神器を受け取り移築

八咫鏡は左大臣

草薙の剣は右大臣

オシホミミは勾玉

・天照が多賀に留学

金華山の金を使ってカラスが金箔で天照を迎えた

・12 こけしの起源

・アマガツ天児 ホウコ這子の話

・オシホミミの妃・タクハタチチヒメ(豊受系統)

出産時に骨盤に入らない:魔がはいらないときにアマガツ・魔除けを用意

用意したのは早秋津姫ハヤアキツヒメ(天照妃)

・アマガツの由来

ハタレの乱(大将ハルナハハミチ @天照大神)の時に八咫鏡を用意して

幼児を抱いて呼吸を乱すことで大将の忍術を回避

邪心のない心こそ大事であるとして、その幼児を人形・こけしとした

しおがまの神は魂が籠った人形を用意すべし Byアマノコヤネ

マトリョーシカのルーツはこけしらしい

アマテラスとハタレの乱

・13 伊勢の語源

・いも(妻)おせ(夫)を天照は説いた

いもおせの道とは、夫は外、妻は内

・鈴鹿 鈴倉 アマノコヤネが多賀城でオシホミミに伝授

宝の持ち腐れは人の嫉みをかうだけで苦しむこととなる

大富豪になれば慈善のために使うべき

・14 ノトコト:祝詞

・宇宙を創造した神が「宇」を発す

右渦巻は天から太陽、左渦巻は地から月

・15 清らかな食事

・16 子宮のなかは小宇宙

・17 人間の心を映し出す、ヤタノカガミ

・18 オノコロ

・19 移動手段は馬

・20 ふるべの神示

ホツマツタヱ-アヤ

・06 天照13人の妻 @伊雜宮

瀬織津姫を筆頭に、東西南北の豪族の娘がスケ/ウチ/シモの階級に別れて妃になっている

・07 稲作による貧富格差は政治の誤りが原因

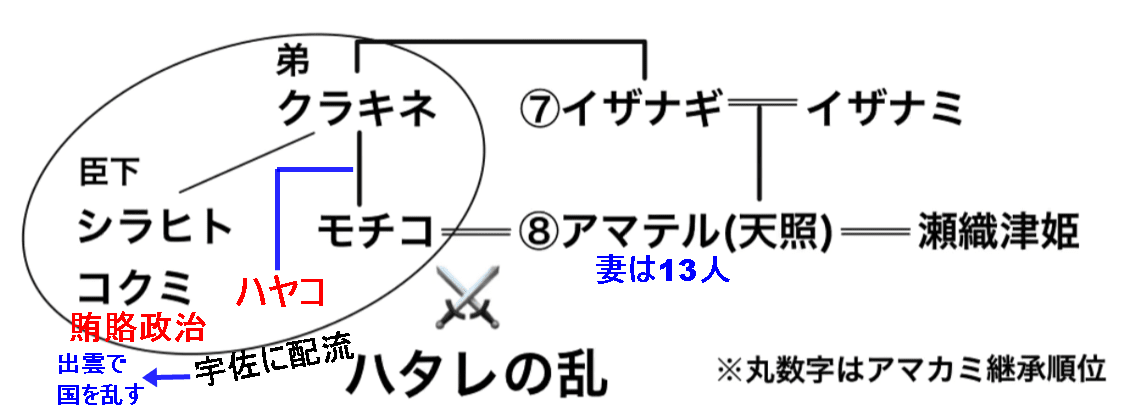

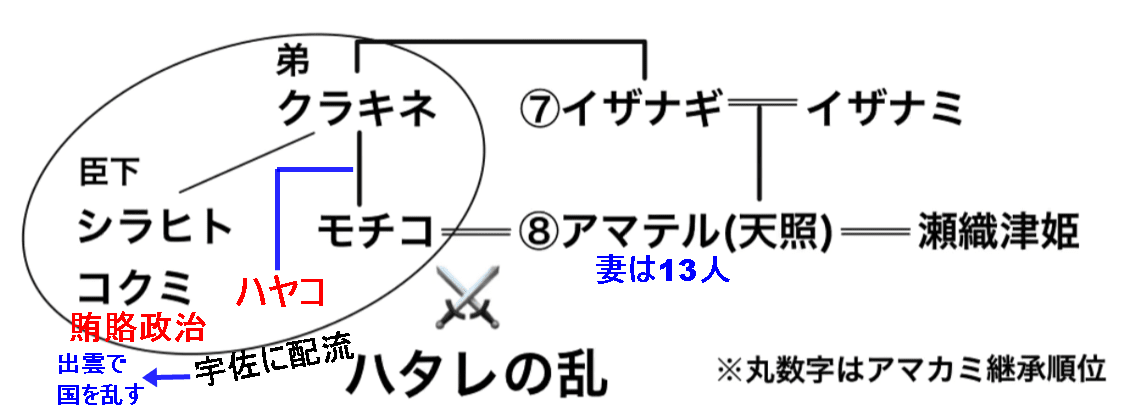

イザナギの弟クラキネは娘モチコとハヤコ(素戔嗚命と不倫)を天照の后にした

皇室以外から皇后 ---- マスヒト(今の県知事)シラヒトコクミ(豪族)の賄賂政治

天照の素戔嗚命に対する諫め ----素戔嗚命暴れ、天照の岩戸隠れ

ワカヒメの主人思い金が説得

・08 ハタレの乱@天照大神

・不平不満を持った人々の心 (八岐大蛇など)

・六集団ハタレ

・狐顔の集団From九州 好物(揚げ鼠)を与えて捉え、天照は改心させる

・五十鈴川=みもそ川(天照は上流で瞑想@瀧原宮)

・魂返し----考案したのは瀬織津姫 アマノコヤネが実施 ;藤原氏の祖 ミカサフミ(哲学)を所持

・09 スサノオと出雲

・瀬織津姫が八咫鏡を提案し、二見が浦に。

・瀬織津姫は罪を言い渡された素戔嗚命を救う ---- 各地を彷徨い、クシナダヒメの宿に着く

・素戔嗚命はクシナダヒメ(癒す五弦琴の名手)を救う ヒカワカミ

・八岐大蛇 八塩折之酒 天羽々斬 天の叢雲の剣→草薙の剣@日本武尊

・10 国譲り

・出雲繁栄のスサノヲの息子は大国主命:オオナムチは慢心

天照の妃・モチコの子ホヒタナヒトが出雲へ諭す

関東の武将鹿島神(武御雷)/香取神(フツヌシ)が出雲へ諭す

大国主命(官職は大物主:右大臣、警察庁長官)の子・恵比須(クシヒコ@官職は事代主:長官補佐 釣り三昧@美保神社 )

大国主命はクシヒコに諭されて国譲り

大国主命は青森・岩木山神社へ ----ウツシクニタマノカミ

出雲と岩木山は言葉が似ている By砂の器

クシヒコは三輪・大宮神社

四代目大物主:大国主命

五代目大物主:クシヒコ

六代目大物主:金毘羅さん

ホツマツタヱ-アヤ

・01 東西(キツ)の名と穂虫去るアヤ

大阪の金崎さんが天照の姉・若姫をもらいうけて育てる

穂虫の被害を泡唄で救った

明石の住吉神社を守る西海家

BC900 年中行事 赤飯、袴、年始の餅、端午の節句、七夕、菊と栗、

BC2500 ひな祭り、酒波寺で結婚式

年代 ---- 真榊の枯れ=20年から想定

・02 あめななよとこみきのアヤ

BC2500 酒誕生の秘話----雀が米を竹に・・・発酵 スクナミカミ@井口

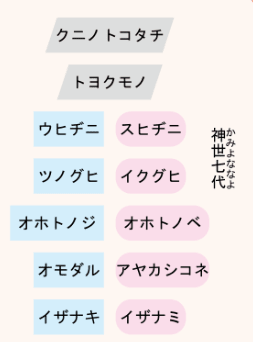

神世七代(①国常立~⑦イザナギ、イザナミ)

桃ノ木の下で結婚式----夜月が盃に逆さに写るからさかづき

・03 イザナミが姫ひとりと男の子3人産んだアヤ

神世七代(⑦イザナギ、イザナミ)

姫はワカヒメ@筑波山 拾ったのは住吉大社の金崎 :筑波山の歌姫明神に伝承 古事記には記載なし

天照は富士山麓・浅間神社で誕生 :湧玉池で洗う 古事記には記載なし

・04 天照の諱はワカヒト:500歳?長寿 2m以上の大男

豊受は天照を東北・多賀城に呼ぶ---留学@黄金山神社(涌谷)黄金山産金遺跡

→世の反乱(ハタレの乱)を治める@天橋立籠神社

イザナギの姉・ココリ姫 ---赤ん坊の天照が「我はウヒルギ(大いなる太陽の魂男)なり」と泣いている

天照が受けた教え---男の諱は4文字 女は3文字(子を産む)の理由

ひと:1~10 ----宇宙をつかさどる

ひこ:1~9

ひな:1~7

・05 和歌の枕詞の語源、逸話

花窟神社(花の窟神社)イザナミが亡くなった場所

日本一長いしめ縄神事 イザナミの鎮魂神事

イザナギの悲しみ しこめ 桃で退治

反省の念で田を造り葦を引く ----あしひきの ヤマトにかかる枕詞

ぬばたまの 光

黄泉平坂 日初様入口

産田神社 素戔嗚命が生まれた

5柱神:別天つ神

┣天之御中主神(高天原に最初に現れた独神)-□□□-天児屋根神(天岩戸で祝詞,邇邇芸命降臨時に同行)

┣高御産巣日神(天上界の創造神)

┃ ┣思金神(天岩戸踊り発案者)

┃ ┗万幡豊秋津師比売命

┃ ┣邇邇芸命*2

┃ ┣天火明命

┃天照大御神━正勝吾勝勝速日天忍穂耳命

┣神産巣日神 (地上界の創造神)

┣宇摩志阿斯訶備比古遅神

┗天之常立神

縄文時代:地球全体の寒冷化発生

◆この頃の東京湾 沿岸には多くの住居があった : 奥東京湾・貝塚・氷川神社 →見沼の里

デーノタメ遺跡 大木戸遺跡

◆この頃の埼玉沿岸には出雲族系(スサノヲ、オオナムチ、クシナダヒメ)の氷川神社がある

◆江戸の洪水対策 :伊奈忠次 1550-1610 ----江戸川の水流を利根川に送る

◆見沼の八丁堀建設:伊奈忠治 1592-1653 ----ダムを建設、農家に水をひく

◆見沼の干拓事業 :井沢弥惣兵衛1654-1738 ----見沼代用水(利根川の水)+芝川、見沼通船堀(水位調整も閘門@1731)

干拓により水路が絶たれて御船祭が出来なくなった歴史あり パナマ運河@1914

・BC5300 鬼界カルデラ噴火により火山灰が地球を覆う

民族が大移動 ----下図のように噴火の影響が無い朝鮮半島、東北、北海道に移住したと考えられる

つまり7000年前の縄文時代に朝鮮半島には縄文人が居た

狩ができず農業

この頃シュメール文明開化@メソポタミア

・BC5000 クニトコタチ:国常立 神世7代時代

縄文中期 BC5000年頃の実在の人物

子は8人 :え へ た み と お か め ----八王子

草木の種を持って全国に

・BC3600 龍体文字

・BC3500 カタカムナ文字 研究第一人者・楢崎皐月1899-1974

・BC3500 三内丸山遺跡@青森

栗の大木の神殿

栗の栽培----品種改良して主食 :ホツマツタヱにも記載あり

集落土器----中国土器よりも古い

弥生時代の稲作よりも古い

・BC3350 原楔形文字 シュメール人@イラク・ウルク市で発見

・BC3200 ヒエログリフ エジプト

・BC3000 ヒエラティック エジプト

・BC2000 縄文後期 温暖化して日本各地に汽水域ができる

・BC1300 甲骨文字 黄河文明後期?

・BC1200 葦発生+稲作の始まり

関東以北、富士山近辺から西へ移動@伊邪那岐、伊邪那美以降の神

天照大御神が8代として即位 :富士山麓で誕生・即位---伊雑宮で治世---大反乱発生

・BC0650 デモティック エジプト

・BC0100 オシテ文字 大田田根子が「ホツマツタヱ:歴史書」に記す (景行天皇/日本武尊の命)

@奈良桜井市三輪・大神神社

・造化三神

アメミナカヌシ

タカミムスビ :家柄を継ぐ一族 ---- 5代目が豊受大神 @宮城多賀

カンミムスビ

・豊受大神は男神 :天照の祖父----フトマニ、食、乗馬、医学、鉱物 伊勢外宮から先に参るべし

┗伊邪那美

┣月夜見 :BC1000 宮崎阿波岐原で誕生 江田神社 四国を統治

┣素戔嗚命:BC1000 熊野で誕生 熊野神社

┃ ┣オオナムチ (官職:大物主) :全国を束ねる物部氏

┃ ┃ ┣タケミナカタ(国譲り反対 ⇔ 武御雷@稲佐の浜(相撲の起源) →諏訪へ逃亡

┃ ┃ ┗クシヒコ (官職:事代主) :次の大物主 右大臣

┃ ┃→この頃春日神(アマノコヤネ系:中臣氏・藤原氏の祖)は衰退

┃ ┃

┃ ┃国譲り(出雲から津軽)

┃ ┃→鹿島・武御雷 の薦め

┃ ┃ ┗娘

┃ ┃ ┣

┃ ┃ アマノコヤネ(フツヌシの甥 天照に仕える@伊勢伊雑宮 藤原氏の祖で左大臣)

┃ ┃

┃ ┃→香取・フツヌシの薦め

┃ ┃→疫病蔓延→藤原氏が盛り返す

┃ ┃→記紀編纂@藤原不比等

┃ ┃

┃稲田姫

┃

┣ヒルコ姫 ---- @筑波山 拾ったのは住吉大社の金崎

┃

┗天照大神(オオヒリメノムチ)---- BC1000 天照は富士山麓・浅間神社で誕生:湧玉池で洗う

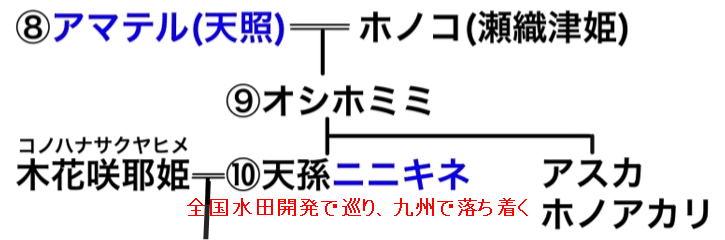

┃ ┣オシホミミ

┃ ┃ ┣ 出産時も魔除けにアマガツ天児を用意した

┃ ┃タクハタチチヒメ

┃瀬織津姫

┃

┗天忍穂耳命

┣

┗ニニキネ

・古都

┣おきつぼ :琵琶湖 エノカミ

┣はらみつぼ:富士山 トノカミ

┗けたつぼ :東北

・鹿島神宮が関東?

武御雷による朝廷への反乱(かしまだち)

ひたかみ国とほつま国の争いを鎮め、鹿島の土地を譲り受けた

フツヌシ(香取神宮)の甥アマノコヤネは武御雷の娘と結婚@鹿島神宮

アマテラスとハタレの乱

神武東征

・ニニキネは高千穂に降臨したわけではない

・棚田はニニキネの提案

・ニニキネが最後に着いたのは日向(ひむか) ;古事記には記載なし

・コノハナサクヤヒメは富士山麓で殉死 :古事記には記載なし

・山幸彦は釣り針を求めて鹿島神宮へ。そこで豊玉姫と結婚

・生まれたのはウガヤフキアワセズ

・その子が神武天皇@琵琶湖の宮(多賀大社近辺) 後に日向へ

・当時東北-富士山麓-琵琶湖-日向の移動は馬

・一方 ニニキネの兄・飛鳥ホノアカリ@東北で誕生

・ホノアカリは鳥を見て遷都を提案するが、家臣や妻が反対

・妻は離縁され、世継ぎが途絶えたので海幸彦の兄・ホノアカリの子が飛鳥ホノアカリ系に養子

・これが国照ニギハヤヒである

・国照ニギハヤヒの家臣がナガスネヒコ

・ナガスネヒコは皇室の世継ぎの文を勝手に見る ---- これを知った神武天皇が東征

・ナガスネヒコの妹・ミカシアがニギハヤヒの妻となり、その子が物部の祖

・神武は瀬戸内海から大和川経由飛鳥に行く途中で兄が負傷 ---- 熊野経由変更

・道案内の八咫烏は賀茂系の人物の名

・ナガスネヒコは敗北して、ニギハヤヒは神宝(三種の神器と十種神宝)を神武に返上

・十種神宝は飛鳥ホノアカリが東北で授かったもの

ホツマツタエ/ほつまの世界(ホツマツタヱ)/秀真伝

・ホツマとは :真実の伝承、富士山周辺の国

・歴史学会では認められていない

・記紀には書かれていない記録が多い

・BC5000 縄文海進 :温暖化で海水上昇

出雲などは森林、東北へ移住

・BC2000 寒冷化 :貝塚文明消滅

・BC1000 温暖化 :日本中が葦沼地

・AD100 景行天皇の命により大田田根子が著す

右大臣系統(物部氏系統)が主に著す

記紀は左大臣系統が(藤原氏系統)主に著す

この頃は渡来人が激増したヤマトの混乱期 :歴史書の編纂を重要視する(記紀編纂の動機と同じ)

・1770頃 写本が高島市で発見

ホツマツタヱは宇和島藩が3代に渡って研究していた

研究にあたって宇和島藩は琵琶湖西岸の高島から文献を取り寄せていた

天の巻 :~天忍穂耳命

地の巻 :瓊瓊杵尊~ウガヤフキアエズ

人の巻 :神武~景行

・1966 再発見 By編集者・松本善之助1919-2003@古本屋

昭和41年 ホツマツタヱ本(秀真政伝紀)を発見 琵琶湖高島に行く

本の出処は四国宇和島の小笠原家

ホツマツタヱ全巻が小笠原家に眠っていた

全巻オシテ文字(古代文字)

→カタカムナ By楢崎皐月1899-1974

・1976 高島の日吉神社神輿蔵から小笠原家が所有していた文献が発見された Byいぼさん

和仁估安聡(江戸時代の神道家 三輪大臣)がホツマツタヱを研究していた

→1775 漢訳本を出す 伊勢神宮猿田彦神社に和仁估安聡の名が出てくる

・神代文字

平田篤胤1776-1843が神社などで見かけて収集

ホツマツタヱ(歴史)

ミカサフミ (哲学)

フトマニ (占い)

・江戸時代に研究されている

赤間神社の宮司(小笠原家の先祖)が江戸後期に研究