はじめに

昭和50年代宮崎でトップをを走る実業団チームに挑むべく、なんとかしてバレーボールの選手として上達したいという思いで一生懸命に取り組んだ戦術にブロックがありました。

で、昨日の記事「ブロックの駆け引き(その10)・・・敢えてブロックしたい位置に立たないブロック」では、まずフォーメーションについてお話しました。

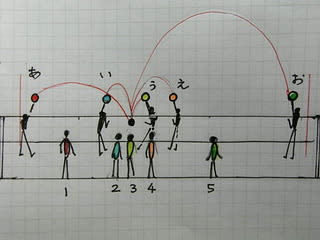

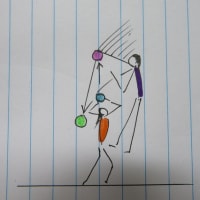

つまり、記事トップの図のとおり中央付近に3人のブロッカー(青シャツ、黄色シャツ、オレンジシャツ)が、ほんの少し間隔を空けて立ち、中衛の両サイドの選手がセミとオープンの中間付近で構えるというブロック体制です。

本日は、ここからどのようにブロックに行くのかについてお話します。

ブロッカーは一人で2人のアタッカーをマークする

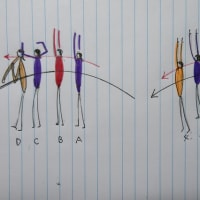

下図を見て下さい。

記事トップの図から黒シャツのアタッカーを除き(図面がゴチャゴチャするためです。)ボールだけ左側から表示しました。

●・・・・ライト平行

●・・・・ライトセミ

●・・・・Aクイック

●・・・・レフトセミ

●・・・・レフトオープン

という具合です。

その上で、それぞれのブロッカーがどのトスに対してブロックに行くのかを示しました。

相手チームがトスアップする直前、それぞれのブロッカーが立っていた位置は、シャツの色に対応させた↑ ↑ ↑ ↑ ↑で表示し番号も打ちました。

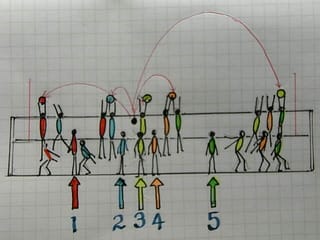

1 赤シャツの選手のプレー

赤シャツの選手はライト側の平行をマークしながら、ライトのセミにもブロックに行きます。両方とも1歩のランニングジャンプで対応します。

2 青シャツ選手のプレー

青シャツの選手は、ライトのセミをマークしながら、ライトの平行にもブロックに行きます。ライトセミはリードブロックで対応できますから、Cクイックが来ればCクイックもマークしなければなりません。その場合は、ライトの平行が赤シャツ1枚になることもあります。

この辺は、セッターとの駆け引き、読みあいということになります。

3 黄色シャツの選手のプレー

まずはAクイックをマークします。ここは身長差からしてコミットで跳ばざるを得ません。読みが必要な部分もあり、ほとんどが1枚ブロックなるのですが、原則クロス側をブロックに行き、ストレート側の引っかけをレシーブさせるというブロックをしておりました。

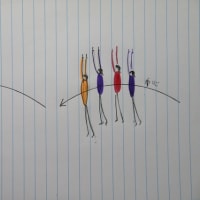

また、Aクイックをマークした後、下図のとおり、レフトオープンのブロックにも参加します。

同レベルのクラブチームに対しては、Aクイックの後、2回ジャンプで時間差のセミやライトのセミにもブロック参加する場合がありましたが、実業団のチームに対しては、ブロックが間に合わない(打点にブロックが到達する前に打たれてしまうのです。)というのが、実情でした。

4 オレンジシャツの選手のプレー

まずは、時間差のセミをマークします。読み切った場合にAクイックに行く場合もありますが、優先してマークするのは時間差のセミです。

リードでブロックできますから、レフトオープンにトスが上がったらそのまま、「1、2、3。ハイ」という具合にレフトオープンのブロックにも参加します。

5 緑シャツ選手のプレー

レフトオープンとレフトセミの中間付近(状況によってややセミ側寄り)に立ち、リードでブロックに行けますので、1歩助走でレフトセミとレフトオープンのブロックに参加します。

まとめ

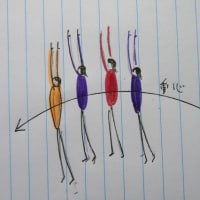

こうやってブロックに行きますと、

Aクイックは1枚

セミと平行は2枚

レフトオープンは3枚

のブロックを付けられ、これを1歩ないし3歩のランニングジャンプでブロックするということができるということになります。

いくつかの問題はありましたが、それでも上達したいという一心でいろいろ工夫し、このブロックを完成させようということになったのです。

本日はここまでです。

blogramランキング参加中! ←応援(クリック)していただくと嬉しいのですが・・・。

こちら↓では当ブログの見どころやバレーボールの人気ブログを紹介中です。どうぞ、ご覧ください。![]()

![]()

にほんブログ村

付録・・・・当ブログの特徴について

宮崎県出身の転勤族です。熊本県、福岡県、大分県、沖縄県、高知県等を転々としながら、各地で見聞きしたバレーボールの戦術や練習方法等をご紹介しています。

カラーシャツ(白シャツ、青シャツ、赤シャツ等色違いのシャツ)の棒人間の図面や動画で分かりやすく説明することを心がけています。

いいスパイクを打ちたい、変化球サーブを打ちたい、ブロック上達したい、レシーブ上達したい、とにかくバレーボールで上達したいという方のために、色々な情報交換の場にしたいのです。

柔道選手が柔道着をバレーボールのユニフォームに着替えて活躍したり、バスケットボール、陸上の選手などがバレーボールをした事例を元に初心者向けの練習方法も記事アップしていますので、是非参考にしていただき、少しでも上達したいという皆さんの期待に応えられると嬉しいです。

ポン監督やせれママさんといった、現役ママさん監督や選手のアドバイスもありますから、ご質問等ございましたらお気軽にどうぞ。

では、今後ともよろしくお願いします。

僕も先日質問してからは自己練習できる日は空地で仕事帰りにああでもないこうでもないと自問自答しながら練習しています。

そして、『おっ!!』と体が意外な動きをしたり発見した事を忘れないようにとメンタルトレーニングも含めて練習日誌を付けています。(三日坊主で終わらないように頑張ります。)

自己練習は自分でトスアップして弓引きポーズからの手首の力を抜いて(すぐ力む方なんで^^;)打つ練習とジャンピングサーブの練習を踏まえた上でのスパイクの練習です。

なんか感覚が掴めそうな時や逆にどうしたらいいんだろうと行き詰る時に『あぁこの場にセッターおってくれたらな~』とか思いますが専ら僕の教師はこの磯野様のブログとYOUTUBEのバレー動画なのでそれを見なが何か学べる事は無いと何回も読んだり見たりして一人でできる練習に応用しようと思っているところです。

で、何を言いたいかと言うと結局のところまた質問なんですが・・・m(_ _)m

先日、YOUTUBEでソフトバレーの動画を見ながら何か勉強になることないかなと探していたら自分的には『ええ!!ソフトバレーでこんなスピードでるの~(><)』と驚嘆したんです!!

で、自分に何が足りないか(いっぱいありすぎるんですが^^;)考えて整理してみました。

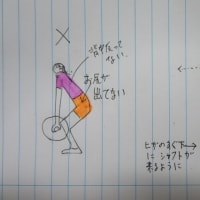

①本来の体の作り(しなり・まがり)を生かし たフォーム。

→今の自分はタイミング合わせなきゃ!!高く 飛ばなきゃと変に力が入り気味

②助走を生かしたスパイク。

→今の自分はボールに合わせなきゃと思う心情 とタッチネットを恐れてジャンプが前に流れ るのを恐れて速い助走を取れたとしてもその スピードを3歩目でほとんど殺してしまい、 その場での垂直跳びみたいになってしまう。

結局ボールもほぼ自分の右肩真上で捉えるた め力は入らないし、ホールディング気味のス パイクになってしまう。

※自分なりの考察

動画の選手たち速い助走からそのスピードを

上へ跳ぶジャンプに生かしつつ助走の反動で 体が前へ流れてしまう反動をうまく生かして

体重を載せて前でボールを叩くので速いスパ イクが打てるのではと思いました。

手首のスナップもあるとおもいますが。

上記にも述べましたが、僕はまだまだ助走やジャンプを生かしたスパイクの練習ができてません。僕なりの考察?も踏まえて頂いて『こういうところを注意してみれば?』等のアドバイスやアイデアを頂けたら嬉しいです。

下記に動画のURLをアップします。

<僕が見つけたソフトバレーの凄いスパイク!!>

http://www.youtube.com/user/rarabon17#p/u/1/bt2A3UmsCRk

↑この動画の7~12秒、特に18秒のスパイ クは驚愕しました・・・^^;

<ソフトバレーのジャンプサーブ>

http://www.youtube.com/user/rarabon17#p/u/11/2LC_wbq1JPg

↑ジャンプした位置からサーブを打って着地し た位置の間の距離は1mとまでは行かないか もしれませんがそのくらい前に行ってると思 います。

これと上記で貼り付けたスパイクを関連させ るとネットがある分そこまで前に飛べないと してもボールの落下位置を見定めてある程度 手前で踏み切ってせれままさんも教えて下さ いましたが『前で捉える』事ができるからあ んなスパイクが打てるのかなと思いました。

月1回の練習であんなスパイクが打てるようになるとは思えませんがどうにか自己練習ででも研鑽しながら頑張って強烈なスパイクが打てるようになりたいです。

最近、自分のトスアップとセッターのトスアップは上がる方向も違うし、スパイクの感覚を養うには限界がるのかなと思ったりします。

でも大会で『もっとこうしとけばよかった・・・』みたいな後悔はしたくありません。

どういうとこに気をつけながら練習すればより実際のスパイクに近い練習になるのかが一番しりたいです。

今回も長文で申し訳ありません。

それではひとつアドバイス。

一人でトスアップして3歩助走でスパイクする際、足がバラバラになるという話をされていたように記憶していますが、そういう問題が起こる原因を考えたのですが、足を合わせることやスパイクすることを考える前に、トスを一定の高さに上げること(つまり本番で打つトスと同じ高さにして打つこと)が大事なのです。

例えば、ジャンピングサーブですけど、あのサーブの命はまずトスを綺麗に上げられるかというところにありますから、トスを投げ上げる練習だけをやるくらいなのです。

また、美しい一定のトスですと一定のリズムで入ることができますからね。そのことをちょっと意識してトスを綺麗に上げる練習をしたほうがいいかもしれません。

で、トスを上げるのと、3歩助走の1歩目を同時にしていくのです。

また、この練習方法はブロックの話が終わったら詳しくお話しますので、記事を見て下さい。

質問等ございましたら、いつでも、お気軽にどうぞ。

では、失礼します。頑張ってください。

頂いたアドバイスを大切にして精進して行きたいと思います。

記事を楽しみにしていますm(_ _)m