これはカナダ人の元ジャーナリストが失職して自分探しの旅(……)に出て、

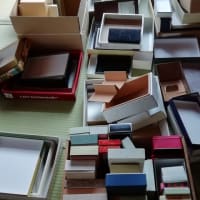

パリで出会った不思議な、というか、変でとっちらかった書店兼聖域の話。

パリにシェイクスピア書店?と若干不思議なんだけど。

でもパリにある英語書籍専門店だというから納得。店主もイギリス人。

乱雑でアメーバのように増殖した店で、階上には人が泊まれる隙間と

居候たちが書く隙間、キッチンなどもあるが全体的に超汚い。

来る人は拒まず、泊まりたい人は(店主のジョージの気に入れば)誰でも泊まれる。

長い人は何ヶ月か何年かいたり……その間に文学的な成功をつかむ人もいれば、

母国へ帰ったり、他の国へ行ったり、出て行ったり、帰って来たり……

文学的ボヘミアンたちのアジールとして存在している。

「書店という名を借りたシェルター」という存在。

ヘンリー・ミラーやヘミングウェイも常連だったという店。

何に驚いたかって、この本を書いたジェレミー・マーサーは2000年くらいに

数か月この書店に滞在して、その経験を基にして書いたらしいんだけど、

……これがとても2000年の話とは思えない。

1950年代とかその辺の話かと思うよ。

2000年だって今からすれば20年前の話だけど、20年前といえば、

パソコンだってそろそろどこにでもあった時代だよね?

会計システムの確立もしてなければ、近所の店の利用法もゆるく、

2000年の世間はこんなに緩かったかねえ。

別な世界のことだとしか思えない。

驚くべきは、2010年に日本語版が出版された時点ではまだこの店は現役で、

……実は今もあるそうです。

2000年の段階でも(その内容にも関わらず)有名な観光地だったらしいけど、

現在も立派な観光地。

現在は娘が(最後、本にもちょっと出て来る)店主として切り盛りしているらしい。

娘の代になってからはさすがに破天荒さはなりを潜めて、

最近は本屋のとなりにイマドキのカフェをオープンしたそうだ。

もう詩人たちを泊めたりはしていないんだろうな。そんな時代じゃないもんね。

破天荒だった時代の店を覗いて見たかった気がする。

天下のおのぼりさんとしてね。

面白い本だった。面白い店だった。

パリで出会った不思議な、というか、変でとっちらかった書店兼聖域の話。

パリにシェイクスピア書店?と若干不思議なんだけど。

でもパリにある英語書籍専門店だというから納得。店主もイギリス人。

乱雑でアメーバのように増殖した店で、階上には人が泊まれる隙間と

居候たちが書く隙間、キッチンなどもあるが全体的に超汚い。

来る人は拒まず、泊まりたい人は(店主のジョージの気に入れば)誰でも泊まれる。

長い人は何ヶ月か何年かいたり……その間に文学的な成功をつかむ人もいれば、

母国へ帰ったり、他の国へ行ったり、出て行ったり、帰って来たり……

文学的ボヘミアンたちのアジールとして存在している。

「書店という名を借りたシェルター」という存在。

ヘンリー・ミラーやヘミングウェイも常連だったという店。

何に驚いたかって、この本を書いたジェレミー・マーサーは2000年くらいに

数か月この書店に滞在して、その経験を基にして書いたらしいんだけど、

……これがとても2000年の話とは思えない。

1950年代とかその辺の話かと思うよ。

2000年だって今からすれば20年前の話だけど、20年前といえば、

パソコンだってそろそろどこにでもあった時代だよね?

会計システムの確立もしてなければ、近所の店の利用法もゆるく、

2000年の世間はこんなに緩かったかねえ。

別な世界のことだとしか思えない。

驚くべきは、2010年に日本語版が出版された時点ではまだこの店は現役で、

……実は今もあるそうです。

2000年の段階でも(その内容にも関わらず)有名な観光地だったらしいけど、

現在も立派な観光地。

現在は娘が(最後、本にもちょっと出て来る)店主として切り盛りしているらしい。

娘の代になってからはさすがに破天荒さはなりを潜めて、

最近は本屋のとなりにイマドキのカフェをオープンしたそうだ。

もう詩人たちを泊めたりはしていないんだろうな。そんな時代じゃないもんね。

破天荒だった時代の店を覗いて見たかった気がする。

天下のおのぼりさんとしてね。

面白い本だった。面白い店だった。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1144c174.4eab29b7.1144c175.4b3387f5/?me_id=1213310&item_id=19953563&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7146%2F9784309467146.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます