立教大学社会学部

「環境と文化」ゲストスピーカーをしてきました

お話されているのは、関礼子さん。

「100人の母たち」写真展開催をきっかけに

「100人の母たち」写真展開催をきっかけに

伝えるネットが主催者として参加した「100人の母たち~亀山ののこ写真展」のさがみはら開催は9月に900人近くのみなさんの来場を仰いで、無事に終了しました。

さまざまに、得たものがあり、果実が残りました。

そのひとつが、9月15日に関連企画として実施したトーク・セッション「水俣、福島、わたしたちのまち」です。

このトーク・セッションでコーディネーターをしてくださったのが、立教大学社会学部教授の関礼子さん。

(関さん、わたしが「先生」と呼ぶと、怒ります・・・・)

トーカーのひとりとして参加しながら、関さんに導かれて、どんどん考えや筋道が見えてくるという、とても心地よい体験をすることができました。

このときの出会いがきっかけとなって、今回の立教大学への出前が実現することになりました。

お話させていただいたのは、題して、「水俣」の学びから「まちづくり」へ。

このトークのなかで気づいたり、改めて考えたことなどを、お話させていただきました。

とくに、音声サポート部会を立ち上げたことや、相模原の仲間と【NPO法人 ここずっと】を立ち上げることになったことなど、「水俣」から自分のまち、自分のくらしのなかで継いでいくことについての、試行錯誤を語りかけることになりました。

しかし、その試行錯誤こそが、いのちある証しとして、「希望」の始まりではないかと思っていること。

歴史は語られたがっている、ということ

歴史は語られたがっている、ということ

あちらこちらへと寄り道をしながら、話し終えて、関さんがまとめをしてくださいました。

まとめで言われた、ふたつのことが、わたしの胸にも強く残りました。

ひとつは、歴史は、歴史自身が、何度も何度も語られたがっている、ということ。

わたしたちは、「水俣」の事実、歴史を、何度も何度もたどらなければなりません。

「水俣」の学びがわたしたちのものになりきれていないから、探り当てきれていないから、というように、自分に課してきてはいましたが、まるで、主体をもつかのように、歴史自体、水俣病事件自体が語りたがっているのだと気づき直しました。

語りたがっているなら、そっと素直になって、耳をそばだてるのでいいのではないか。

意味づけをあせって、自分で苦しくなるより、自然体で受け止めてみる・・・。

9月8日、【環境被害における国際フォーラム】の水俣現地研修での坂本フジエさんの言葉を思い出しました。

もうひとつ。

つらい事実は、正面から受け止めたくない、できるならよけたい、と思うかもしれない。

しかし、向き合うことが必要なのだ、と関さんが言われたこと。

今年1月、水俣の永野三智さんから「かせして、もだえる」という言葉を聞いてから、ずっと、ずっと、この言葉を考えています。

ときに、「もだえて、かせする」となったり、「もだえかせ」というひとつの言葉になったり・・・。

そうして、結局、「悶える」って何かな、と思うのです。

それは、聞かなければならないけれど、聞きたくない。

あるいは、見なければならないけれど、見たくない。

自分を見据えて引き受ける、引き受けようとする、実に人間らしい途惑い、迷い、なんだろうか・・・。

自分を「当事者」と据えればこそ、悶える。

また、ヒントをいただいた気がします。

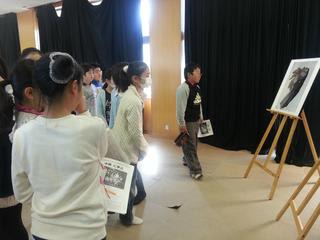

最後に、こんなふうに、現在開催されている桑原史成さんの写真展の告知をさせていただいて、この日の学生さんとの出会いを締めくくらせていただきました。

「環境と文化」ゲストスピーカーをしてきました

日時●2013年11月7日 10:45~12:15

行ったひと●田嶋 いづみ

行ったひと●田嶋 いづみ

お話されているのは、関礼子さん。

「100人の母たち」写真展開催をきっかけに

「100人の母たち」写真展開催をきっかけに伝えるネットが主催者として参加した「100人の母たち~亀山ののこ写真展」のさがみはら開催は9月に900人近くのみなさんの来場を仰いで、無事に終了しました。

さまざまに、得たものがあり、果実が残りました。

そのひとつが、9月15日に関連企画として実施したトーク・セッション「水俣、福島、わたしたちのまち」です。

※現在、こちらで視聴することができます。

https://www.youtube.com/watch?v=HBJ5ef9Rv5I

https://www.youtube.com/watch?v=HBJ5ef9Rv5I

このトーク・セッションでコーディネーターをしてくださったのが、立教大学社会学部教授の関礼子さん。

(関さん、わたしが「先生」と呼ぶと、怒ります・・・・)

トーカーのひとりとして参加しながら、関さんに導かれて、どんどん考えや筋道が見えてくるという、とても心地よい体験をすることができました。

このときの出会いがきっかけとなって、今回の立教大学への出前が実現することになりました。

お話させていただいたのは、題して、「水俣」の学びから「まちづくり」へ。

このトークのなかで気づいたり、改めて考えたことなどを、お話させていただきました。

とくに、音声サポート部会を立ち上げたことや、相模原の仲間と【NPO法人 ここずっと】を立ち上げることになったことなど、「水俣」から自分のまち、自分のくらしのなかで継いでいくことについての、試行錯誤を語りかけることになりました。

しかし、その試行錯誤こそが、いのちある証しとして、「希望」の始まりではないかと思っていること。

歴史は語られたがっている、ということ

歴史は語られたがっている、ということあちらこちらへと寄り道をしながら、話し終えて、関さんがまとめをしてくださいました。

まとめで言われた、ふたつのことが、わたしの胸にも強く残りました。

ひとつは、歴史は、歴史自身が、何度も何度も語られたがっている、ということ。

わたしたちは、「水俣」の事実、歴史を、何度も何度もたどらなければなりません。

「水俣」の学びがわたしたちのものになりきれていないから、探り当てきれていないから、というように、自分に課してきてはいましたが、まるで、主体をもつかのように、歴史自体、水俣病事件自体が語りたがっているのだと気づき直しました。

語りたがっているなら、そっと素直になって、耳をそばだてるのでいいのではないか。

意味づけをあせって、自分で苦しくなるより、自然体で受け止めてみる・・・。

9月8日、【環境被害における国際フォーラム】の水俣現地研修での坂本フジエさんの言葉を思い出しました。

どんなに話しても、被害者の気持ち、わたしたちの気持ちは分かってもらえないだろうと思います。

わかってもらえないだろうと思っても、言わないではいられないのです

わかってもらえないだろうと思っても、言わないではいられないのです

もうひとつ。

つらい事実は、正面から受け止めたくない、できるならよけたい、と思うかもしれない。

しかし、向き合うことが必要なのだ、と関さんが言われたこと。

今年1月、水俣の永野三智さんから「かせして、もだえる」という言葉を聞いてから、ずっと、ずっと、この言葉を考えています。

ときに、「もだえて、かせする」となったり、「もだえかせ」というひとつの言葉になったり・・・。

そうして、結局、「悶える」って何かな、と思うのです。

それは、聞かなければならないけれど、聞きたくない。

あるいは、見なければならないけれど、見たくない。

自分を見据えて引き受ける、引き受けようとする、実に人間らしい途惑い、迷い、なんだろうか・・・。

自分を「当事者」と据えればこそ、悶える。

また、ヒントをいただいた気がします。

最後に、こんなふうに、現在開催されている桑原史成さんの写真展の告知をさせていただいて、この日の学生さんとの出会いを締めくくらせていただきました。

出前を終えて、関さんに立教大学近くのベトナム料理店でフォーをご馳走になりました。

コレが、素晴らしく美味しかったんです!

関さん、ご馳走様でした。深謝!!

コレが、素晴らしく美味しかったんです!

関さん、ご馳走様でした。深謝!!

松下先生に感謝をこめての出前講座

松下先生に感謝をこめての出前講座

6年生が卒業したあとの出前

6年生が卒業したあとの出前

今年もええこたちが取り組む環境シンポジウム

今年もええこたちが取り組む環境シンポジウム

6年生って、こんなに大きいんだっ!

6年生って、こんなに大きいんだっ!