今日はちょっと重たい話・・です。

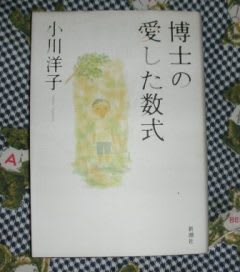

今映画のCMで「博士の愛した数式」をやってますね。寺尾聡さんの主演で・・。

予告でやっています「私の記憶は80分しか持たない」。

私はこの原作を読みました。原作では、もちっと「ムサい」おじさんです。

どんな美人でも、どんな怖い顔でも、毎日会って話しても、

80分たつと忘れてしまう・・。そんなことって・・。

でもあるんですね、原作では「交通事故」が原因です。

私はこの本を読む少し前に古いマンガを読みました。

「人と関わった記憶」の積み重ねができない少年が主人公です。

このマンガを紹介してくれた人が、後で「博士の・・」を紹介してくれました。

マンガと本については、それぞれ皆さんのご感想もおありでしょうから、

ここでは書かずに、私の知ってる現実・・を書きます。

ある友人のお嬢さんは「高次脳機能障害」という障害を持っています。

最近、テレビなどでも取り上げられていますので、ご存知のかたも

いらっしゃると思いますが、交通事故や病気の後遺症として発症します。

彼女は、健康に育ってきたというのに、細菌による脳内感染のため、

そういう障害を負いました。症状にはいろいろありますが「記憶障害」も

そのひとつです。彼女は息子と同じ養護学校の先輩でしたが、

お母さんは毎日彼女を学校に送り届けると、彼女が廊下を歩いていくのを

じっと見送っていました。彼女の教室は、まっすぐ行って二つ目の角を右、です。

しかし、ときどき最初の角で曲がってしまいます。すると追いかけていって、

元の四つ角まで連れ戻し「いってらっしゃい」と言います。

しばらく考えて、彼女はもうひとつ先の角へ向かいます。

卒業式の日、私はクリームの着物にグリーンの袴だという彼女のために、

クリーム色の花とグリーンの葉を重ねた髪飾りを作りました。

残念ながら体調不調で、着物を着ることはできませんでしたが、髪飾りは

とても喜んでくれました。謝恩会の前に教室にお祝いに行くと、

お母さんが「ホラ髪飾り作ってくれたかずくんのおかあさん」というと、

彼女は「あっあのっあれっ」と言いながら走ってくるなり、私に抱きついて

「ありがとう!すっごくうれしかったのぉ!ステキだったぁ!」と、

それはそれは熱烈歓迎してくれました。

それから、何回か会いました。そのつどそばにいるおかあさんが、

彼女の記憶の引き出しに入っている言葉を出して「・・・のおばさん」と

紹介します。そのたび彼女は「ああっ・・・のおばさん!」と笑うのです。

おかあさん(友人)は強い人です。病気にさえなっていなければ、あと数ヶ月で、

彼女は志望校の制服を着たピカピカの高校一年生だったはずです。

「そうならなかったもんはしょーがないもんね」と、症状の安定と検査のために

静岡まで車を飛ばして通院し、同じ障害を持つ家族を支える運動も始めました。

私の息子は生まれたときからの障害です。最初からそうなので混乱しながらも

そういうものだと認識し、受け止めてきました。何年もかかりましたけど。

でも、友人の場合お嬢さんは「中途障害」です。私などよりずっとショックも

大きかったと思いますし、今も発作という点ではうちの息子より

ずっとタイヘンな状況です。それでも友人はいつも前向きです。

教えられることの多い友人です。

高次脳機能障害にはいろいろな症状があります。

「記憶障害」は、そのひとつですが、人間にとって「新しい記憶」を

積み重ねられないということは、どれほど不便でまた心細いことかと・・。

私も相当物忘れはキていますが、それでも完全にすっぽ抜けても、

あとで「あっ忘れたてた」だったり「ノドまででかかってるのよー」だったり、

記憶力の衰えを憂えるだけのこと。でも、記憶が消えるということは、

忘れていることさえ忘れる・・。

以前テレビで放映された中の患者さんは、毎日同じ場所に行くのに、

毎日わからなくなるから、メモを持ち歩き「ここの角を左・・」と歩く。

また子供が生まれて、毎日オムツを替えだっこしていても、隣の部屋で

「子供の顔覚えてる?」と聞くと「ん~~わからない」と答える。

普通にしゃべるし、首から下はなんともないから見た目にはわかりません。

それでも、彼らにとっては記憶の積み重ねられない暮らしは全てが毎度初心者、

朝からずっとメモを取り続けます。散歩に行った、どこへ、誰と、誰に会った

何を見た・・。私たちも、忘れないようにメモはとります。

しかし、それを見るのは「ああ、そうそう、これやるんだったわ」とか

「この用事はすんだ」というチェックです。しかし彼らにとってそれを見ることは

チェックではなく、「自分がやった知らないこと」を知るためなのです。

あー散歩いったんだ、隣のおばさんにあったんだ・・まるで夢の中のこと。

考えただけで、怖いです。どんなにか不安だろうと思います。

記憶関係だけでなく、性格(人格)の変化というものがでる場合もあります・

たいへん怒りっぽくなったり、人の言うことを聞かなかったり・・。

仕事に就こうとしても「記憶」できなければ通常の仕事には支障が出ます。

作業所などへ通っても、毎日一から仕事を教えなおしてもらうわけです。

繰り返すうちに、少しずつ記憶の積み重ねが可能な部分もあるようですが、

完全回復は難しいのが現実です。

こんな状況だというのに、高次脳機能障害は「障害者」にはならないのです。

障害者手帳ももらえません。何の補助もないのです。

そのことで、今当事者や家族が運動を続け、行政に訴え続けていますが、

なかなか成果はあがりません。

日本の福祉の遅れはいつも感じていることですが、

本当に今日、今から、なんとかならないものかと思います。

本の中の「博士」は、裕福な家の人でしたので・・あっあまり言ってしまうと

いけないので、とにかく「野垂れ死に」なんてことにはなりませんでしたが、

今現実に「記憶を積み重ねられない人」、ご家族にしても本人にしても、

過去の積み重ねができない不安に加えて、未来までもが不安なのです。

友人と「先」のことを話すことはあまりありませんが、ふと話題になったときは

「お互いなかなか死ねないネェ」と二人で笑います。

そのときだけは、いつも友人の目は笑っていません。

今、息子が通っている小学校には、障害者学級が2クラスあります。

思うのは、少なくとも私の知っている障害のあるお子さんをお持ちのお母さん方は、みなさん、いつも明るくて、そして元気です。

あの明るさと元気さは、いったいどこからくるんだろう、と、考えさせられる事がしばしばあります。

下の娘を授かる時、それまでいろいろありまして、その時は『生きて産まれてくれさえすれば、たとえ手足がなくったってかまわない』とさえ思いましたが、仮に本当にそうだったなら、果たしてあんなに強くて明るい母親になっていられただろうか、と、今でも思う事があります。

本当は、世の中に『当たり前』な事なんて存在しない。

そう思うと、昨日までつぼみがだった雑草の花が咲いたのを見つけた時でも、幸せだと思えます。

「母親」っていうものは、いくらでも強くなれちゃうもんです。娘さんが元気で産まれて、本当によかったですね。でも仮に、仮にですよ、娘さんがどこかに障害があったとしたら、きっと武者子さんも、おっしゃるところの強くて明るいママさんの仲間入りです。でも、だからといって今の武者子ママさんが暗くて冷たいわけじゃない。子育ての苦労は、おんなじです。「苦労」の形がちがうだけ。眼の前の、足元の、ちっちゃい「しあわせ」を見逃さずに感じることができれば、人はみなそこそこ元気でいられるもんです。

やっぱりナマイキな発言だったよなー、と思いながら読み返していたら、最後の一行に誤字発見、『が』が一文字多かったです、失礼いたしました。m(_ _)m

実は私、ちょっとだけオーストラリアに住んでいた事があるのですが、やはり、福祉に対する行政の対策の違いには考えさせられるところがありました。

歩道の段差にしても、駅のスロープにしても、最初からきちんと想定されて作られています。

国民の行政に対する関心も高いので(有権者は選挙を無断放棄すると罰金を徴収されます)、根本的に違うところはありますが、その『根本的な違い』こそ、この国に必要なんですけどね。

あ、またナマイキな事言っちゃった。( ^^;)

若い武者子さんが、そんな風に考えてくださっていることは、とても嬉しいことです。

日本の福祉ってね、一番ねっこの部分がズレてるんです。行政もいろいろナントカ制度だの考え出したり、あちこちバリアフリーだのってやってるんだけど、基本が違うから、いくらやっても掛け違えたボタンはそのままなんです。一度全部はずして掛けなおすか、全く別の上着を着なおすかしない限り、たいしてかわりゃしません。気づいている人は増えているんだけど、カンジンのテッペンのあたりの方々が、わかってないんですよ。

私は、自分が「障害児の親」と呼ばれる立場になるまで、自分の身近に障害者がいてもあまり深くは考えませんでした。いじめることや嫌うことはなかったけれど、やはり「違う世界」という感覚だったんですね、きっと。だから、自分がそういう立場になってみて初めてこの世にそういう人達も一緒に暮らしているんだということがわかりました。そうなってみてわかったことがたくさんあります。そういうことも書いていこうかなと思っています。

私は度量大きくなんかありませんよ、あっ、おおざっぱってのはあります。おおまか、おおボケ、かなりのいい加減人間です。こんな私ですが、これからもよろしくお願い致します。

母も、はじめの頃はメモをたくさんたくんさん書いていました。10年ぐらい前の事ですが。それからいろいろ書いていましたが、ついに3年ぐらい前には、「わからない、わからない」と書いていました。そういう母でしたが、6~7年前までは少し手伝うと絵が描けました。車椅子に座って、スケッチブックと、花や果物などの材料を置いて上げると、なかなかすてきな絵を描いていました。ここ5年ほどは父の年賀状は母の絵でした。

能力というものは、こちらにはなくても別のところには残っていたりするのですね。

忘れるという言葉に母を思い出してしまいました。

ちょっと論点が違ったかも知れませんが。

とんぼさん

こういう内容もぜひ時々書いてください。

いくつになっても親は親・・まだまだお心は癒えませんでしょうね。親の老いというものも、子供にとっては辛いものです。私の母は健在ですが、相当物忘れがひどくなってきています。まだその「認知症」まではいきませんが、あれほどオシャレで70すぎてもハイヒールをタカタカと履いていた母が、老人然として背を丸め、覚束ない足取りで歩くのを見るのは寂しいものです。

老人医療、老人福祉も、今やモンダイだらけ・・。そうですね、いろいろ書いていこうと思います。元がこういう性分なので、急にマジメな話題になったり、急にボケ話になったり致します。よろしくおつきあい下さい。