今日は、昨日の続きで「解き」について書きたかったのですが、

実際解きながらの写真を載せるのに、今日は天気が悪くて…。

今降っています。晴れた日にしたいので、お天気待ちということにします。

で、今日はちまちまと帯留めなど作ってみました。

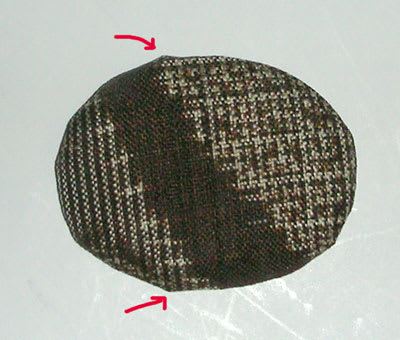

写真は「使ったもの」です。

帯留を手作りする…というのは、よくあります。

最近は、裏にぺタッと貼るタイプの金具もいろいろ販売されていますから、

たとえば箸置きとかブローチとかをそのまま帯留にしたり、

フェルトとかビーズなどで手作りしたものに金具をつけたりとか、

さまざまなものができるようになりました。

今回のものは、一番カンタンな、元からできあがっている金具に、

布をかぶせるだけ…というもの。手抜きともいう??はっはっは!

今回使ったのは、時々買い物する「オカダヤ」さんで購入したもの。「くるみ金具」というそうです。

手抜きはいかにもとんぼ流ですが、そうなると一番の問題は「色柄」の選び方です。

これはただの楕円で、しかもごく小さい「キャンバス」ですから、

柄のとり方でイメージが全然違ってきます。(大きさは幅4㎝高さ3㎝です)

まず、こういう作り方をするときには、自分が「ここだわっ!」っと思える柄部分を

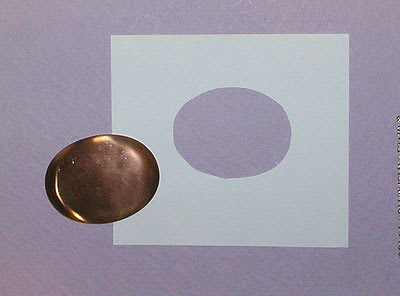

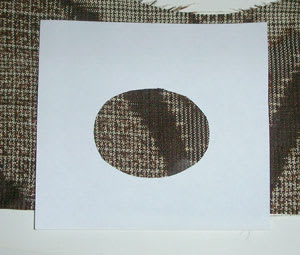

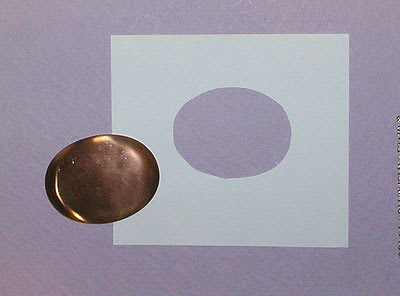

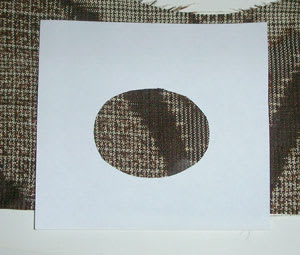

確実にみつけられるように「逆型紙」を作ります。

つまり「穴を開けた型紙」です。こんな感じ。

左の楕円形の金属板が、帯留の本体です。

これを、これから使おうとする布のあちこちに当てて、どこを使うか決めるわけですね。

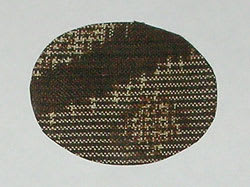

たとえば、こんな生地を出してみました。

こういうものに使うには、細かいならうんと細かい小紋柄、

大柄ならインパクトのある柄、たとえば今回は出さなかったのですが

「人形」とか「唐獅子」とか「宝尽くし」とか、

それひとつだけで柄になるもの、などがいいのではないかと思います。

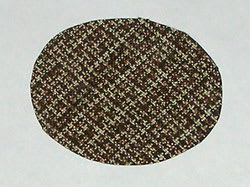

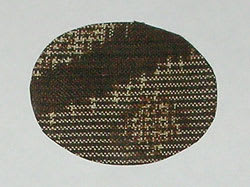

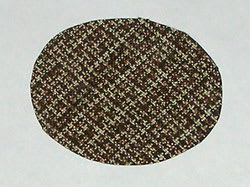

今回は小紋柄ばかりですが、それでも取るところでずいぶん感じが変わる、

ということを写真で見ていただきましょう。

こちらは真ん中の二枚の小紋、縦と横にとった場合と、柄の多さ少なさでとってみました。

明るさ調整揃ってなくてすみません。

こちら写真の右端の大きな柄の小紋、地色の赤茶色を入れたのと入れないの。

全然イメージがかわりますね。

今度は左上の鮮やかな紺地の小紋と、真ん中下の渋い紬。

これはすでにお財布になっちゃってるものから5月向きとお正月向き

ハギレで見ていると、帯留になる気がしなくても、

小さなワクに収めると、意外なところがいい柄になります。

さて、いよいよ製作ですが、大島紬のものでやってみます。

まず、場所を決めた柄のところ、ちょっとやりにくいですが裏側に型紙をあてなおします。

「この部分で作りたい」と「それのひっくり返し」の写真です。

型紙どおりに線を書き写しカット、糊しろは1㎝くらい、これ、ちょっと大きすぎます。

あとで切り直しました。右は少し膨らみを出すための「ネル地」、

こちらはラインから気持ち小さめにしないと、後で本体に入れる時に苦労します。

本体にネル地をのせ、柄布をのせて裏返します。

柄布は「周りに切り込み(黄色の線)」を入れておきますが、

本体の2~3ミリくらい手前で止めます。

写真はすでにボンドをつけちゃってますが、まず真ん中を両方から。

ちょっと引き気味に表にシワがでないように。それから周りを少しずつ貼っていきます。

きちんと貼らないと、写真のように角がツンと飛び出します。

これはきれいに土台に入りませんから、裏側を張るときに爪楊枝を使って、

内側にひくようにして、ふちを滑らかに仕上げます。

しっかり乾かしたら、土台の方もボンドをつけて、きっちりはめ込みます。

この土台へのボンドは、あまりふちに近いところに塗ると、はめ込んだときはみ出てきます。

少し内側にしておくこと、もしはみ出てきたらすばやく爪楊枝の先などで取ってください。

乾いたらできあがりです。

細かいこととして、ボンドは写真のもの、これは布と金属も貼り合わせられるもの、

商品名は「カネスチック」といいます。ご紹介のオカダヤさんのページでは、

一番上に出ています。セメダインの感じで、ボンドより粘着質なので、

たれると糸引きますし伸びますから、爪楊枝などをうまく使ってください。

ボンドを使うときは、固く絞った濡れ布巾をそばに置いておくこと。

手や指先についたら、すぐにふき取ります。これで作業がラクになります。

今回ネル地を使って膨らみを出しましたが、手芸綿とかキルト芯でも使えます。

どの場合も、生地をかぶせて裏に貼るとき、ふちにかかるとふちの厚みが出て、

土台に入らなくなります。必ず「少し小さめ」にカットします。

手芸材料についてくる説明書や、各種手芸本には「進行」があるだけで、

初心者に対しての細かいところの説明がちょっと足りないなと、いつも思います。

ちょっとしたコツが最初からわかれば「作ったけどきれいじゃない」とか、

「はめこみがうまくいかない」とか回避できると思うんですけどね。

とりあえず「渋め」の帯留がほしいと思っていましたので、これでゲット。

ひし形もほしいなと思っています。(その前に着物をきましょーね…スンマセン)

実際解きながらの写真を載せるのに、今日は天気が悪くて…。

今降っています。晴れた日にしたいので、お天気待ちということにします。

で、今日はちまちまと帯留めなど作ってみました。

写真は「使ったもの」です。

帯留を手作りする…というのは、よくあります。

最近は、裏にぺタッと貼るタイプの金具もいろいろ販売されていますから、

たとえば箸置きとかブローチとかをそのまま帯留にしたり、

フェルトとかビーズなどで手作りしたものに金具をつけたりとか、

さまざまなものができるようになりました。

今回のものは、一番カンタンな、元からできあがっている金具に、

布をかぶせるだけ…というもの。手抜きともいう??はっはっは!

今回使ったのは、時々買い物する「オカダヤ」さんで購入したもの。「くるみ金具」というそうです。

手抜きはいかにもとんぼ流ですが、そうなると一番の問題は「色柄」の選び方です。

これはただの楕円で、しかもごく小さい「キャンバス」ですから、

柄のとり方でイメージが全然違ってきます。(大きさは幅4㎝高さ3㎝です)

まず、こういう作り方をするときには、自分が「ここだわっ!」っと思える柄部分を

確実にみつけられるように「逆型紙」を作ります。

つまり「穴を開けた型紙」です。こんな感じ。

左の楕円形の金属板が、帯留の本体です。

これを、これから使おうとする布のあちこちに当てて、どこを使うか決めるわけですね。

たとえば、こんな生地を出してみました。

こういうものに使うには、細かいならうんと細かい小紋柄、

大柄ならインパクトのある柄、たとえば今回は出さなかったのですが

「人形」とか「唐獅子」とか「宝尽くし」とか、

それひとつだけで柄になるもの、などがいいのではないかと思います。

今回は小紋柄ばかりですが、それでも取るところでずいぶん感じが変わる、

ということを写真で見ていただきましょう。

こちらは真ん中の二枚の小紋、縦と横にとった場合と、柄の多さ少なさでとってみました。

明るさ調整揃ってなくてすみません。

こちら写真の右端の大きな柄の小紋、地色の赤茶色を入れたのと入れないの。

全然イメージがかわりますね。

今度は左上の鮮やかな紺地の小紋と、真ん中下の渋い紬。

これはすでにお財布になっちゃってるものから5月向きとお正月向き

ハギレで見ていると、帯留になる気がしなくても、

小さなワクに収めると、意外なところがいい柄になります。

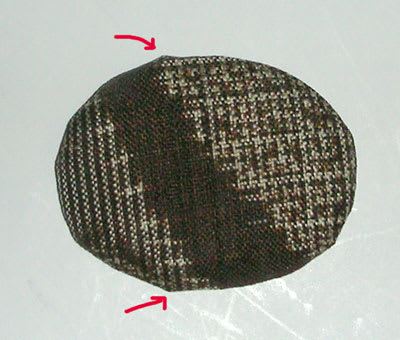

さて、いよいよ製作ですが、大島紬のものでやってみます。

まず、場所を決めた柄のところ、ちょっとやりにくいですが裏側に型紙をあてなおします。

「この部分で作りたい」と「それのひっくり返し」の写真です。

型紙どおりに線を書き写しカット、糊しろは1㎝くらい、これ、ちょっと大きすぎます。

あとで切り直しました。右は少し膨らみを出すための「ネル地」、

こちらはラインから気持ち小さめにしないと、後で本体に入れる時に苦労します。

本体にネル地をのせ、柄布をのせて裏返します。

柄布は「周りに切り込み(黄色の線)」を入れておきますが、

本体の2~3ミリくらい手前で止めます。

写真はすでにボンドをつけちゃってますが、まず真ん中を両方から。

ちょっと引き気味に表にシワがでないように。それから周りを少しずつ貼っていきます。

きちんと貼らないと、写真のように角がツンと飛び出します。

これはきれいに土台に入りませんから、裏側を張るときに爪楊枝を使って、

内側にひくようにして、ふちを滑らかに仕上げます。

しっかり乾かしたら、土台の方もボンドをつけて、きっちりはめ込みます。

この土台へのボンドは、あまりふちに近いところに塗ると、はめ込んだときはみ出てきます。

少し内側にしておくこと、もしはみ出てきたらすばやく爪楊枝の先などで取ってください。

乾いたらできあがりです。

細かいこととして、ボンドは写真のもの、これは布と金属も貼り合わせられるもの、

商品名は「カネスチック」といいます。ご紹介のオカダヤさんのページでは、

一番上に出ています。セメダインの感じで、ボンドより粘着質なので、

たれると糸引きますし伸びますから、爪楊枝などをうまく使ってください。

ボンドを使うときは、固く絞った濡れ布巾をそばに置いておくこと。

手や指先についたら、すぐにふき取ります。これで作業がラクになります。

今回ネル地を使って膨らみを出しましたが、手芸綿とかキルト芯でも使えます。

どの場合も、生地をかぶせて裏に貼るとき、ふちにかかるとふちの厚みが出て、

土台に入らなくなります。必ず「少し小さめ」にカットします。

手芸材料についてくる説明書や、各種手芸本には「進行」があるだけで、

初心者に対しての細かいところの説明がちょっと足りないなと、いつも思います。

ちょっとしたコツが最初からわかれば「作ったけどきれいじゃない」とか、

「はめこみがうまくいかない」とか回避できると思うんですけどね。

とりあえず「渋め」の帯留がほしいと思っていましたので、これでゲット。

ひし形もほしいなと思っています。(その前に着物をきましょーね…スンマセン)

奈良はお花見日和の最高のお天気だったんですよ。

帯留め金具はよく見ますが、くるみ金具って

あるんですね。

とんぼ様はほんと、なんでもよくご存じと

感心致します。

準備ばっちりじゃないので、

できの悪いのが多いのだけれど、

逆型紙。勉強になります。

それと、お店も載せていただけるので、

嬉しいです。

先日のみかん箱の貯金箱といい、

なんだか、

とんぼさんの真似をしてみたくなるのは、

どうしてかしら??

困った私です。

興味はどんどん膨らんじゃいます。

昨日はまだ小雨程度から始まったんですが、

夜も、今日も、寒い雨…。

桜もたいへんですねぇ。

以前はよく手芸やさんを何時間も歩きました。

みてるだけで面白いですよね。

用もないのに「もしかしたら使うこともあるかも」

なんて、買ったりして…。

最近はもっぱらネットです。

手芸やさんと生地やさんのHPは、

いくと出られなく?ので困りますー。

私もなんでもかじりたくなる性分です。

ザセツしたものが山ほど…?!

ダメですよぉ私に似ちゃぁ…。

家の中が中途半端なもので埋まりますー。