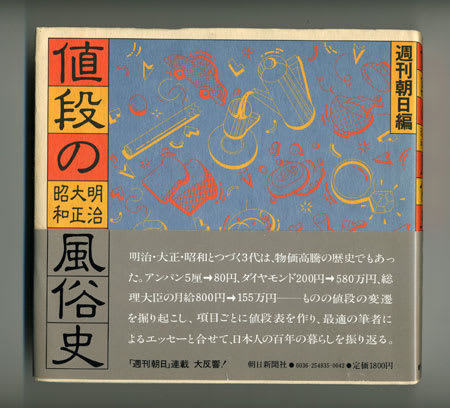

これは、母が布でカバーを作った、あの本です。

題は「値段の明治・大正・昭和風俗史」

「続」「続々」「完結」と、あわせて4冊あります。

昭和57年から59年にかけての出版で、1800円から4巻目は2000円です。

この本は、文庫でも出ていますし、内容が内容ですから「新」もでています。

なんだぁモノの値段がわかるだけじゃないか…じゃないんですー。

まず「値段」は、たとえば1巻目では「アンパン・総合雑誌・駅弁・豆腐・桐箪笥…」。

何の脈絡もなくいろんなものが出てきますが、実は一つ一つが「エッセイつき」、

たとえば「豆腐」は俳優の中村梅之助さん、「ヨヨヨイ・ヨヨヨイ・ヨヨヨイヨイ、めでてぇな」

これでわかるアナタは時代劇通?とにかく、今「赤かぶ検事さん」やってる

梅雀さんのお父さんですね。その梅之助さんが、豆腐の思い出を語っているわけです。

もちろん、値段についてのお話も。そしてページ途中に「幕末から(この本では)

昭和54年まで」の豆腐一丁の価格が出ています。ちなみに54年で80円。

すでに30年前ですからねぇ。

このエッセイは、それこそ大学教授、俳優、作家、評論家、落語家、詩人…と、

これまた多岐にわたります。

面白かったのは「大工の手間賃」、書いているのは永 六輔氏、

「しる粉」が沢村貞子さんで、「都電乗車賃」が滝田ゆう氏、向田邦子さんは「乾海苔」…。

いや、値段ともかく、文を読んでいるだけでも面白いです。

昭和の50年代だと、私は結婚したのが53年ですから、なんとなく覚えています。

「桐の下駄」、作家の三浦哲郎氏が書いていますが、結婚の翌年で10000円…。

あれっ?私、オットのために、桐の下駄買ったけど、忘れもしない15000円。

たっか~~とおもったのに、お店で「これくらいフツーですよ」といわれた…。

見栄はって買ったけど、オットは一回しか履きませんでした。今でもあります。

なんなのよぉ~~庭ゲタにして履いてやるぅぅぅぅ。

シャクだから出してきました、黒ずんじゃってる…。

ハイ、15000円の庭ゲタです?!

というわけで、この本、なかなか面白いです。

この版では、一冊で50種ちょっとの「いろんな値段」が入っています。

「総理大臣の給料」なんてのもあります。瀬戸内寂聴さんが「おみくじ」…笑いました。

あれこれ拾い読みしていて…ほんとに物価って…とふと思いました。

私が結婚したのは、昭和53年ですが、当時オットは26歳、

大学に5年いきましたから(進級試験を忘れてせっせとバイトに励んで1年留年…)

勤めに出てから3年目、給料はたしか16万くらいでした。

結婚して住むためのアパートを探しに行きましたら、不動産屋の奥さんが、

「新婚さん?イマドキの人は、まずは共稼ぎ、なんでも全部揃えて、広いところ、

きれいなところがご希望だけど、お客さんは?」といわれました。

私はもう28でしたから(今ならちーとも驚かない年ですが)子供もすぐほしいし、

オットにも「だから働かない」と言ってありましたので

「オットの稼ぎだけです。ムリはできないし、最初は小さく始めたいです」といいました。

奥さんは「それがいいのよ、人間大きいところから小さいところに行くのはきついから」

そう言って「まず、ご主人の給料の4分の一を家賃の上限にしなさい。

どうせそのままじゃなくて更新のたびあがるから」と教えてくれました。

私たちが初めて暮らし始めたのは、鉄の階段をカンカンカンと上る小さなアパート、

家賃は36000円でした。

そこに4年暮らして公団へ、トイレが洋式になり、一間増えて台所で食事ができ、

ベランダに洗濯物が干せて、ガス湯沸かし器がついて…夢のようでしたわ。

若いころというのは、なんとかなるもんですね。

家にずっといましたから、生地屋のバーゲンで探した布で服やシャツを縫ったり、

オットの着古したワイシャツをマクラカバーにしたり、

使い古しのバスタオルでバスマットを作ったり…楽しかったなぁと。

いや、今はもっと楽しいですけどねぇ~。

母が横浜に来たころは戦後すぐのことで、桜木町の駅前はまだ米軍の飛行場で

滑走路があったとか…何もものがない、食料もない、お芋の粉を丸めて、

芋団子を作り、お昼にふたつ、夜にみっつ…などとやっていたそうです。

それを思い出すだけで、あぁ毎日白いご飯がたべられるだけで、

幸せなんだわーと思います。確かに不景気ですけれど、

消費もしなければ、悪循環になるばかり…。

どうせ食べる量は若いころと比べたら二人とも減っているのですから、

安いもの安いもの、と思わずに、時にはちょっといいものを少しだけ買おう…と、

私のために「メリーチョコレート缶入り」を買いました…なにか?

久しぶりに出してきた本、もらってからは10年くらいなのですが、

母が買ったのは、私が結婚してすぐなんですよね。

こういう本なので、今は新しいいものも出ているわけですが、

エッセイを書いている方たちの中には、すでに鬼籍に入られた方もいろいろ…。

大切にとっておこうと思います。もちろん母の作ったカバーごと。

追記…

昨日伸子張りの記事を書きました。

伸子張り道具の販売について、お知らせしておきます。

「田中直染料店」の通販ページがこちらです。

このページの一番下「染色道具・容器等」のところの「…お選び下さい…」を

クリックすると、山ほど道具が出てきます。

あいうえお順ですのて、「伸子」「張り木」を探してください。

いろいろな種類があってビックリしますが、写真つきで説明されています。

今、反物がだいたい34~37センチくらいですから、それを目安にしてください。

あと「品薄、欠品中」であっても、問い合わせるとだいたい揃えてくれます。

題は「値段の明治・大正・昭和風俗史」

「続」「続々」「完結」と、あわせて4冊あります。

昭和57年から59年にかけての出版で、1800円から4巻目は2000円です。

この本は、文庫でも出ていますし、内容が内容ですから「新」もでています。

なんだぁモノの値段がわかるだけじゃないか…じゃないんですー。

まず「値段」は、たとえば1巻目では「アンパン・総合雑誌・駅弁・豆腐・桐箪笥…」。

何の脈絡もなくいろんなものが出てきますが、実は一つ一つが「エッセイつき」、

たとえば「豆腐」は俳優の中村梅之助さん、「ヨヨヨイ・ヨヨヨイ・ヨヨヨイヨイ、めでてぇな」

これでわかるアナタは時代劇通?とにかく、今「赤かぶ検事さん」やってる

梅雀さんのお父さんですね。その梅之助さんが、豆腐の思い出を語っているわけです。

もちろん、値段についてのお話も。そしてページ途中に「幕末から(この本では)

昭和54年まで」の豆腐一丁の価格が出ています。ちなみに54年で80円。

すでに30年前ですからねぇ。

このエッセイは、それこそ大学教授、俳優、作家、評論家、落語家、詩人…と、

これまた多岐にわたります。

面白かったのは「大工の手間賃」、書いているのは永 六輔氏、

「しる粉」が沢村貞子さんで、「都電乗車賃」が滝田ゆう氏、向田邦子さんは「乾海苔」…。

いや、値段ともかく、文を読んでいるだけでも面白いです。

昭和の50年代だと、私は結婚したのが53年ですから、なんとなく覚えています。

「桐の下駄」、作家の三浦哲郎氏が書いていますが、結婚の翌年で10000円…。

あれっ?私、オットのために、桐の下駄買ったけど、忘れもしない15000円。

たっか~~とおもったのに、お店で「これくらいフツーですよ」といわれた…。

見栄はって買ったけど、オットは一回しか履きませんでした。今でもあります。

なんなのよぉ~~庭ゲタにして履いてやるぅぅぅぅ。

シャクだから出してきました、黒ずんじゃってる…。

ハイ、15000円の庭ゲタです?!

というわけで、この本、なかなか面白いです。

この版では、一冊で50種ちょっとの「いろんな値段」が入っています。

「総理大臣の給料」なんてのもあります。瀬戸内寂聴さんが「おみくじ」…笑いました。

あれこれ拾い読みしていて…ほんとに物価って…とふと思いました。

私が結婚したのは、昭和53年ですが、当時オットは26歳、

大学に5年いきましたから(進級試験を忘れてせっせとバイトに励んで1年留年…)

勤めに出てから3年目、給料はたしか16万くらいでした。

結婚して住むためのアパートを探しに行きましたら、不動産屋の奥さんが、

「新婚さん?イマドキの人は、まずは共稼ぎ、なんでも全部揃えて、広いところ、

きれいなところがご希望だけど、お客さんは?」といわれました。

私はもう28でしたから(今ならちーとも驚かない年ですが)子供もすぐほしいし、

オットにも「だから働かない」と言ってありましたので

「オットの稼ぎだけです。ムリはできないし、最初は小さく始めたいです」といいました。

奥さんは「それがいいのよ、人間大きいところから小さいところに行くのはきついから」

そう言って「まず、ご主人の給料の4分の一を家賃の上限にしなさい。

どうせそのままじゃなくて更新のたびあがるから」と教えてくれました。

私たちが初めて暮らし始めたのは、鉄の階段をカンカンカンと上る小さなアパート、

家賃は36000円でした。

そこに4年暮らして公団へ、トイレが洋式になり、一間増えて台所で食事ができ、

ベランダに洗濯物が干せて、ガス湯沸かし器がついて…夢のようでしたわ。

若いころというのは、なんとかなるもんですね。

家にずっといましたから、生地屋のバーゲンで探した布で服やシャツを縫ったり、

オットの着古したワイシャツをマクラカバーにしたり、

使い古しのバスタオルでバスマットを作ったり…楽しかったなぁと。

いや、今はもっと楽しいですけどねぇ~。

母が横浜に来たころは戦後すぐのことで、桜木町の駅前はまだ米軍の飛行場で

滑走路があったとか…何もものがない、食料もない、お芋の粉を丸めて、

芋団子を作り、お昼にふたつ、夜にみっつ…などとやっていたそうです。

それを思い出すだけで、あぁ毎日白いご飯がたべられるだけで、

幸せなんだわーと思います。確かに不景気ですけれど、

消費もしなければ、悪循環になるばかり…。

どうせ食べる量は若いころと比べたら二人とも減っているのですから、

安いもの安いもの、と思わずに、時にはちょっといいものを少しだけ買おう…と、

私のために「メリーチョコレート缶入り」を買いました…なにか?

久しぶりに出してきた本、もらってからは10年くらいなのですが、

母が買ったのは、私が結婚してすぐなんですよね。

こういう本なので、今は新しいいものも出ているわけですが、

エッセイを書いている方たちの中には、すでに鬼籍に入られた方もいろいろ…。

大切にとっておこうと思います。もちろん母の作ったカバーごと。

追記…

昨日伸子張りの記事を書きました。

伸子張り道具の販売について、お知らせしておきます。

「田中直染料店」の通販ページがこちらです。

このページの一番下「染色道具・容器等」のところの「…お選び下さい…」を

クリックすると、山ほど道具が出てきます。

あいうえお順ですのて、「伸子」「張り木」を探してください。

いろいろな種類があってビックリしますが、写真つきで説明されています。

今、反物がだいたい34~37センチくらいですから、それを目安にしてください。

あと「品薄、欠品中」であっても、問い合わせるとだいたい揃えてくれます。

お手数をおかけしました。

しっかり、以前のブログ伸子と洗い方も、

拝見しました。

なんだか、とんぼさんのしていることを、

真似したくなる昭和生まれです。

亡き母の着物を(普段着)を、

一度自分で洗ってみたいです。

お世話をおかけしました。

これからも、拝見させていただくのが、

楽しみです。

モタついてて入れ違いました。

昨日のコメントでは、お名前を書き忘れたり、

URLが違っていたり、

本当にすみませんでした。

そそっかしいので、失礼ばかりしています。

少しはお役に立つこともあるかと思います。

懲りずにお越し下さい。

なにがいくらと書いてあるだけじゃなく

エッセイ付きなんていいですねぇ。

私は45年に結婚でしたが、あの頃お祝いに

桐の下駄を頂いた記憶がありますが、そんなに

高かったんですか・・・驚きです。

安いものばかり使うと精神のデフレが起こると

言ってらっしゃいました。

スェーデンのかたは、実にシンプルでいいものを

最小限大事に使い続ける、それが質素に見えても

胃に介さない国民性だそうです。

見習いたいです。

で、メリーのチョコレートいかがでした?

あぁ、われながらくいしんぼ。

あ、同じ桐でも柾目とか連歯とか、色々あるのですものねぇ。

よく履いて歩く者としては、下駄ははっきり消耗品ですから、そんな高いお値段は出せませんわぁ。

連歯ということは気にするようにしていますけど、鼻緒を高いものにしなければ、今でもずっと安く手に入ります。

エッセイは、価格中心のお話ではないので、

昔の世間の様子などもわかって面白いです。

私も結婚のとき、なぜかゲタが重なりました。

桐のゲタはもピンきりですが、

お祝いなら、安くはなかったですよ、きっと。

精神のデフレ…なるほどねぇ。

昔は、ひとつのものを直して直して、

長くつかったものですけどねぇ。

年寄りが「エコポイントもらえるなら

買い換えようとか、いうでしょ。

なんだかなーと思います。

チョコレート…ヒヒヒ、おいちかったでちゅ。

まだあとちびっとあります。

はいはい、この本のものは「会津」の「柾目」。

高級品ですね。オットのも、

どこのだったか忘れましたが柾目の真物です。

大きくても軽いっすわ。

私もネットでゲタ買ってますが、

どうせアスファルトで減りは早いし、

安いの買ってます。

ひとつくらい、しゃれーた黒塗りの…

なんて思うんですけどね。

きっともったいなくてはけない…。