まぁやっと晴れまして、風もきもちのいい日になりました。

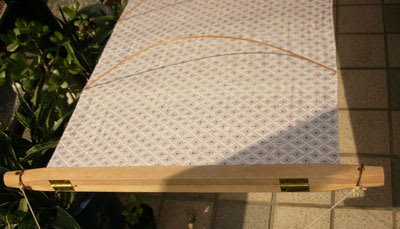

伸子張りもさーっさと乾きました。

では、ようやっと「解く」作業です。

解くときは下にピクニックマットとか、なければ古いたとう紙などを敷いてください。

古着はとくに袂の埃、更には目に見えない細かい埃などもありますから、

特にのどの弱い方など、必ずマスク着用をお勧めします。

場所もできれば後で掃除のしやすいところがいいですね。

普段自分が着ているものなら、さほどでもありません。

道具はお好みですが、一目一目糸を切りますから、

使いやすいのは昔ながらの「握りバサミ」です。

そのほかリッパーなどもあれば、部分的に使えます。

こちらは現在の私の「お道具」

全体的にどれを使うかは、やってみて一番やりやすいものにしてください。

リッパーが2本あるのは、左が古くてちょっと切れにくくなってるもの、

右の柄の赤いのは新しく買ったものです。

リッパーは勢いあまって布まで切ってしまうことがありますので、

場所によって使い分けてます。

はさみはパッチワークの方が使われるようですが、糸のお尻の止め玉がめり込んだように

出ていない場合など、このはさみの先でおこすようにすると便利です。

カッターは、あまりにも硬い玉止めなど、上からちょっと刃をあてて、糸に傷をつけます。

ピンセットは指先で取りにくい糸くず取り。

道具が揃ったら始めましょう。

解く時の注意として…

古着など、糸をどんどん切っていくような場合は、

一目ずつきってはちょっと広げ…としていくと、

次の目が切りやすいです。チョンチョンという感じで…。

まだ新しくて糸が丈夫な場合には、最初に切ったところの糸をひっぱると、

少し長く引き出せます。あまりムリに長く抜こうとしないで、

少しずつ糸を引いて、布のギャザーを先へ先へと送ります。

このとき、だいたいどこかで止まります。糸がついであるところです。

そこの部分をあけて、止まっているところを切り。右側に糸をゆっくり引きます。

とにかく「糸を抜くのに布を傷めない」ように…と思ってください。

はさみの持ち方なんですが、私はいつもこんな感じで使います。

いつのころからかわからないのですが、こういうスタイルが使いやすいんですよ。

まず解き進むほうを手前、もしくは左にに置いて、ハサミを写真のように使いながら、

左手で縫い目をひろげていく…。へんな持ち方なんですけどね。

パーツがひとつ外れたら、この時点で糸くずを取ってしまいます。

後でまとめてとってもかまいませんが、取り残しなどがあったりしますから、

パーツごとに始末していったほうが、後がラクです。

また、取りにくい残った糸を取るのにはクラフトテープが有効です。

但し、ペタペタやると布の表面に毛羽立ちができるものがありますから、

必ず裏側から、最小限にとどめてください。ちょっとひっぱってとれないものは、

小さくても「玉」になっていたり、糸がついであったりします。

ムリにひっぱると布を傷めることがありますから、よく見て慎重に…。

解く順番は、あくまで「私」のやり方ですので…。

まず「衿」をはずし「掛け衿」を取ります。

次に「袖」をはずします。裏から先にはずしてください。表地をはずします。

袖の縫い目を解きながら裏をはずします。

衿と袖が外れると「裏地」が全部取れますからすっぽりとってしまいます。

身頃に大きな縫い目で止めつけてあるだけですから、

ついびーっとひっぱりたくなりますが、八掛が弱っていたりすると、

そこから切れますので、ゆっくりあわてずに。

胴裏と八掛はあとでバラしますので、つながったままにしておきます。

「おくみ」をはずします。

「脇と背縫い」を解きます。

これでバラバラになりました。そうそう、ちょっと忘れがちなのが「揚げ」、

ここを解き忘れないように。

次に、表地の色あせや縫い目の弱りを見てください。

全体にうまくヤケていて、ヤケがわからず、解いたら縫い代がうんと濃い色だった、

なんてこともあります。その場合は、繰り回しができない場合もあります。

シミや汚れのチェック、布の弱りのチェックをして、洗い張りや仕立てなおしで

気をつけるところには糸印をつけておきます。

大きなものから順番に広げ、袖、おくみ、衿、掛け衿と数を調べ、

揃っていたら半幅モノを中に入れてくるくると巻いて、輪ゴムか紐で止めてしまいます。

ここから先をプロに頼む場合は、この状態でお願いします。

一応これでワンセット…

裏地から八掛をはずしてバラし、胴裏もバラします。

同じものをもう一度使うなら、これもまた裏は裏、八掛は八掛でまとめて

最後に全部まとめて輪ゴムで止めてください。

これでワンセット、できあがりです。このとき袖口布の取り忘れにご注意、です。

単のときは裏がない分ラクかというと、そーでもありません。

裏がついていないので、縫い代がみんなくけてあります。

衿と袖をはずしたら、片方の褄下から反対側の褄下まで、くけてあるのをひろげないと、

次に進めません。地道にコツコツと…ですー。

自分で縫わない限り、縫い手がだれであるかわからない場合がほとんどです。

プロの人が縫ったものだと、縫い目も揃っていますし、

場所によっての縫い方、たとえば返し縫を使うところとか、身八つ口の部分に、

補強のためにかんぬき止めがしてあるとか、そういうことがきちんとしてありますから、

こちらも「ここはこうなっているから、こういう風に」と要領よくできます。

でも、たまにお針仕事のあまり得意でない人が縫ったものとか、

糸や材料がない時に、なんとかあるもので縫ってあったりとか…、

そういうものに出会うことがあります。糸目が全然揃っていなかったり、

普通に縫えばいいのに、やたらとそこだけ細かかったり、

絹なのに木綿糸で縫ってあったり、両方まぜこぜだったり…。

縫い目が雑くらいはいいんですが、同じところを何度も縫っていたり、

細かく縫いすぎてダマになっていたり…。この着物も、衿のところこんなでした。

写真ではただ糸が伸びてるだけですが、実際は横の糸と絡まっていて、

ひっぱると「どこが縫えてんのかしら」…でした。

こういうときは、リッパーの先でおこしたり、引っ掛けたりして慎重に。

伸子張りをなさる方の場合、肩アキを端縫いしなければなりません。

丁寧にやる方法は、以前こちらで書いています。

ここでは「大手抜き」をご紹介します。普段着程度にとどめましょーねー。

まず、肩アキをちゃんと揃えます。私は中から外に縫っていくと、

ふちが合わないことがあるので、必ずふちから縫います。

まずふちのところ、離れないように一目だけクルリと巻きます。

ややこしいですが、まず手前から向こうに針を出し、針で布を倒すようにして表に戻り、

また表側から向こうへ針の先を出します。これの連続…ねじっていく感じですね。

このとき、ゼッタイひっぱらないで、ゆるゆるに縫ってください。

すんごい雑ですから、縫い終わったらこんなにガタガタ…。

これでも広げて両方からひっぱると、こんな感じで収まります。

実際洗い張りしてみると…こんなえ~かげん縫いでも、ちゃんととじてます。

プロは今はふち縫いミシンを使いますが、

昔は半幅部分も全部手縫いで止めていたんですよね。

今の時代は「手仕事」のようなことを「アナログ」扱いして、

面倒がったりしますが、和服には、どうしても必要なんですよね。

それに伸子張りするとこんなにサッパリしますからー、やめられまへん。

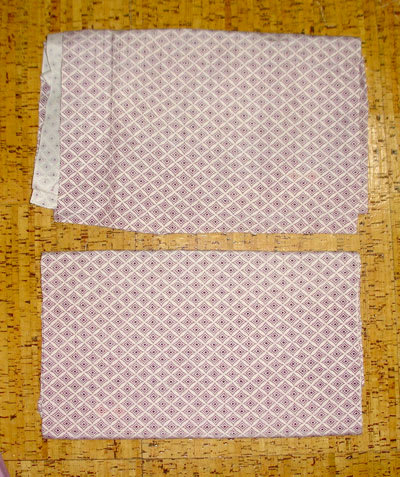

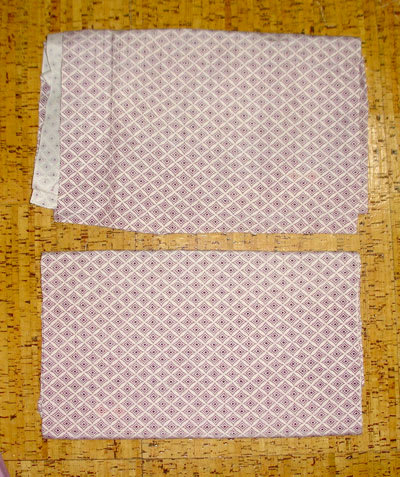

当然仕上がったものが下です。

解きは、やってみると着物の構造がわかるだけでなく、

構造がわかるから、バラバラの状態で並べたりして、

次に何にできるか、具体的にわかりやすいです。

一度やってみることをお勧めします。

伸子張りもさーっさと乾きました。

では、ようやっと「解く」作業です。

解くときは下にピクニックマットとか、なければ古いたとう紙などを敷いてください。

古着はとくに袂の埃、更には目に見えない細かい埃などもありますから、

特にのどの弱い方など、必ずマスク着用をお勧めします。

場所もできれば後で掃除のしやすいところがいいですね。

普段自分が着ているものなら、さほどでもありません。

道具はお好みですが、一目一目糸を切りますから、

使いやすいのは昔ながらの「握りバサミ」です。

そのほかリッパーなどもあれば、部分的に使えます。

こちらは現在の私の「お道具」

全体的にどれを使うかは、やってみて一番やりやすいものにしてください。

リッパーが2本あるのは、左が古くてちょっと切れにくくなってるもの、

右の柄の赤いのは新しく買ったものです。

リッパーは勢いあまって布まで切ってしまうことがありますので、

場所によって使い分けてます。

はさみはパッチワークの方が使われるようですが、糸のお尻の止め玉がめり込んだように

出ていない場合など、このはさみの先でおこすようにすると便利です。

カッターは、あまりにも硬い玉止めなど、上からちょっと刃をあてて、糸に傷をつけます。

ピンセットは指先で取りにくい糸くず取り。

道具が揃ったら始めましょう。

解く時の注意として…

古着など、糸をどんどん切っていくような場合は、

一目ずつきってはちょっと広げ…としていくと、

次の目が切りやすいです。チョンチョンという感じで…。

まだ新しくて糸が丈夫な場合には、最初に切ったところの糸をひっぱると、

少し長く引き出せます。あまりムリに長く抜こうとしないで、

少しずつ糸を引いて、布のギャザーを先へ先へと送ります。

このとき、だいたいどこかで止まります。糸がついであるところです。

そこの部分をあけて、止まっているところを切り。右側に糸をゆっくり引きます。

とにかく「糸を抜くのに布を傷めない」ように…と思ってください。

はさみの持ち方なんですが、私はいつもこんな感じで使います。

いつのころからかわからないのですが、こういうスタイルが使いやすいんですよ。

まず解き進むほうを手前、もしくは左にに置いて、ハサミを写真のように使いながら、

左手で縫い目をひろげていく…。へんな持ち方なんですけどね。

パーツがひとつ外れたら、この時点で糸くずを取ってしまいます。

後でまとめてとってもかまいませんが、取り残しなどがあったりしますから、

パーツごとに始末していったほうが、後がラクです。

また、取りにくい残った糸を取るのにはクラフトテープが有効です。

但し、ペタペタやると布の表面に毛羽立ちができるものがありますから、

必ず裏側から、最小限にとどめてください。ちょっとひっぱってとれないものは、

小さくても「玉」になっていたり、糸がついであったりします。

ムリにひっぱると布を傷めることがありますから、よく見て慎重に…。

解く順番は、あくまで「私」のやり方ですので…。

まず「衿」をはずし「掛け衿」を取ります。

次に「袖」をはずします。裏から先にはずしてください。表地をはずします。

袖の縫い目を解きながら裏をはずします。

衿と袖が外れると「裏地」が全部取れますからすっぽりとってしまいます。

身頃に大きな縫い目で止めつけてあるだけですから、

ついびーっとひっぱりたくなりますが、八掛が弱っていたりすると、

そこから切れますので、ゆっくりあわてずに。

胴裏と八掛はあとでバラしますので、つながったままにしておきます。

「おくみ」をはずします。

「脇と背縫い」を解きます。

これでバラバラになりました。そうそう、ちょっと忘れがちなのが「揚げ」、

ここを解き忘れないように。

次に、表地の色あせや縫い目の弱りを見てください。

全体にうまくヤケていて、ヤケがわからず、解いたら縫い代がうんと濃い色だった、

なんてこともあります。その場合は、繰り回しができない場合もあります。

シミや汚れのチェック、布の弱りのチェックをして、洗い張りや仕立てなおしで

気をつけるところには糸印をつけておきます。

大きなものから順番に広げ、袖、おくみ、衿、掛け衿と数を調べ、

揃っていたら半幅モノを中に入れてくるくると巻いて、輪ゴムか紐で止めてしまいます。

ここから先をプロに頼む場合は、この状態でお願いします。

一応これでワンセット…

裏地から八掛をはずしてバラし、胴裏もバラします。

同じものをもう一度使うなら、これもまた裏は裏、八掛は八掛でまとめて

最後に全部まとめて輪ゴムで止めてください。

これでワンセット、できあがりです。このとき袖口布の取り忘れにご注意、です。

単のときは裏がない分ラクかというと、そーでもありません。

裏がついていないので、縫い代がみんなくけてあります。

衿と袖をはずしたら、片方の褄下から反対側の褄下まで、くけてあるのをひろげないと、

次に進めません。地道にコツコツと…ですー。

自分で縫わない限り、縫い手がだれであるかわからない場合がほとんどです。

プロの人が縫ったものだと、縫い目も揃っていますし、

場所によっての縫い方、たとえば返し縫を使うところとか、身八つ口の部分に、

補強のためにかんぬき止めがしてあるとか、そういうことがきちんとしてありますから、

こちらも「ここはこうなっているから、こういう風に」と要領よくできます。

でも、たまにお針仕事のあまり得意でない人が縫ったものとか、

糸や材料がない時に、なんとかあるもので縫ってあったりとか…、

そういうものに出会うことがあります。糸目が全然揃っていなかったり、

普通に縫えばいいのに、やたらとそこだけ細かかったり、

絹なのに木綿糸で縫ってあったり、両方まぜこぜだったり…。

縫い目が雑くらいはいいんですが、同じところを何度も縫っていたり、

細かく縫いすぎてダマになっていたり…。この着物も、衿のところこんなでした。

写真ではただ糸が伸びてるだけですが、実際は横の糸と絡まっていて、

ひっぱると「どこが縫えてんのかしら」…でした。

こういうときは、リッパーの先でおこしたり、引っ掛けたりして慎重に。

伸子張りをなさる方の場合、肩アキを端縫いしなければなりません。

丁寧にやる方法は、以前こちらで書いています。

ここでは「大手抜き」をご紹介します。普段着程度にとどめましょーねー。

まず、肩アキをちゃんと揃えます。私は中から外に縫っていくと、

ふちが合わないことがあるので、必ずふちから縫います。

まずふちのところ、離れないように一目だけクルリと巻きます。

ややこしいですが、まず手前から向こうに針を出し、針で布を倒すようにして表に戻り、

また表側から向こうへ針の先を出します。これの連続…ねじっていく感じですね。

このとき、ゼッタイひっぱらないで、ゆるゆるに縫ってください。

すんごい雑ですから、縫い終わったらこんなにガタガタ…。

これでも広げて両方からひっぱると、こんな感じで収まります。

実際洗い張りしてみると…こんなえ~かげん縫いでも、ちゃんととじてます。

プロは今はふち縫いミシンを使いますが、

昔は半幅部分も全部手縫いで止めていたんですよね。

今の時代は「手仕事」のようなことを「アナログ」扱いして、

面倒がったりしますが、和服には、どうしても必要なんですよね。

それに伸子張りするとこんなにサッパリしますからー、やめられまへん。

当然仕上がったものが下です。

解きは、やってみると着物の構造がわかるだけでなく、

構造がわかるから、バラバラの状態で並べたりして、

次に何にできるか、具体的にわかりやすいです。

一度やってみることをお勧めします。

とんぼ様は花粉症とか季節の変わり目でもお体お健やかにお過ごしでしょうか?私は

最近体調すぐれず、アンティーク着物を若い方に譲っていますが、色留とか見てるだけで綺麗ですもんね、逡巡してしまいます。

こういうのって自分がやりやすいのが一番

ですものね。

一目瞭然伸子張りをしたのはピンとして

本当に気持ちがいいですね。

解いて洗って張って、慣れですか。

早いですねぇ。

今回も微に入り、細に入りの詳しい説明、写真を撮りながらの解きはお手数でしたでしょうが、親切でわかりやすい解説でしたね。

これを見て「わたしもやってみようかな?」と思う方が一人でも増えるといいですね。

待っていた晴れ!!でした。

伸子張りには最高の陽ざしでしたね。

着物をほどくその道具の種類の多さに、さすが..と

思いましたが、慣れてない私などこそ揃えなければ

ならないもの、と眺めていました。

小さな握りバサミだけでやっていた私です。

いつもいろいろ参考にさせていただいていますが、

他の作業のときも<とんぼさんだったら...>と

思うことしばしばです。

いえ、以前に一枚は何とか自分で解いたのですが、如何に自分がこういう仕事に向いていないかを思い知っただけでした。

(じゃぁ・・・一帯何に向いているんだ?ですけども・・・うーーーむ)

でも、仕組みややり方を知るのは大事だ!っと伺い続けてます。

たはははは

くけ方だけでも何種類もありますからねぇ。

せんもんよーご?

体調すぐれないとか…この陽気ですから、

気をつけてくださいね。お大事に。

私は花粉症も3年ひどくて、後は軽くなり、

今はかなり軽減しました。

ほとんど薬のお世話にもなりません。

色留など、きれいなものは、

かざるだけでもいいものです。

お手元に置いてくださりまっせぇ。

この使い方は、いちいち持ち替えることが

減るんですよ。いつのまにか覚えました。

解いて洗って…もほんとに天気次第で、

いつもなら今頃はもっと天気が続くのに。

ほんとにうっとおしい毎日です。

私も親の姿を見てました。

張り板も使いましたし、乾いた生地を

はがすのは私の仕事でしたね。

今、伸子をやりたいという方がいても、

道具がアリマセンから、

お知らせすると「買いました」と

いってくださる方もいらして、嬉しいです。

昔のように、あちこちの路地庭で、

これが見られるようになるといいですねぇ。

あっお仕事へらしちゃいますか!

お天気が続かなくて、ほんとにうつとおしく、

気分もすっきりしません。

いつも火鉢のそばにすわったり、

縁側に道具を持ち出したり…こまごまと

手仕事をしていた母を、ふっと思い出します。

晴れたら晴れたで、雨なら雨で、

昔の女性はよく働きましたよね。

わたしなんぞは、まだまだです。

こらーっにげるなーっ…なんちゃって。

いやいや、誰しも得手不得手はあるものです。

りら様には、天性の「コーデのひらめき」が

おありになるじゃございませんか。

うらやましい…。

お互いしってることを出し合って、

着物ライフを楽しみましょう!