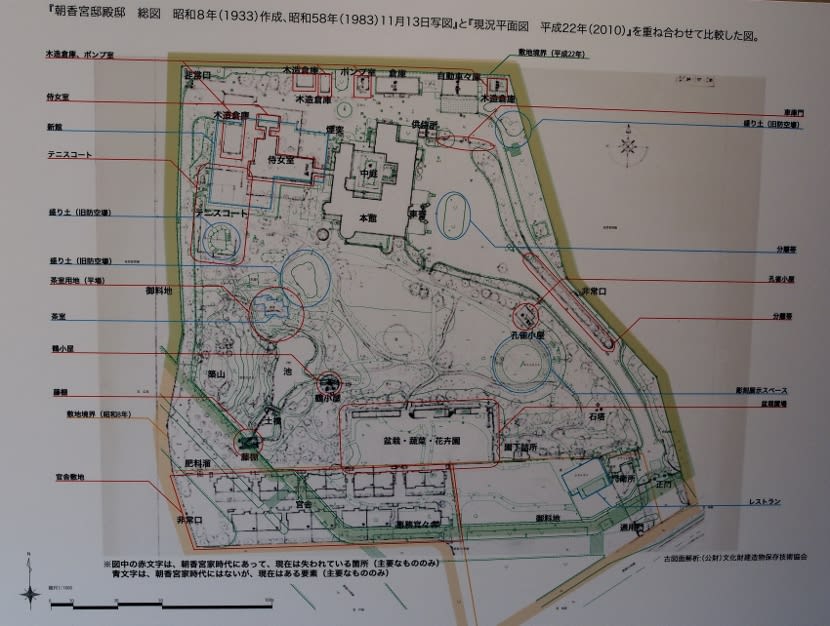

都庭園美術館は元は朝香宮家の邸宅。

この館がアール・デコの装飾となったいきさつが、資料や館内のビデオで説明されていました。

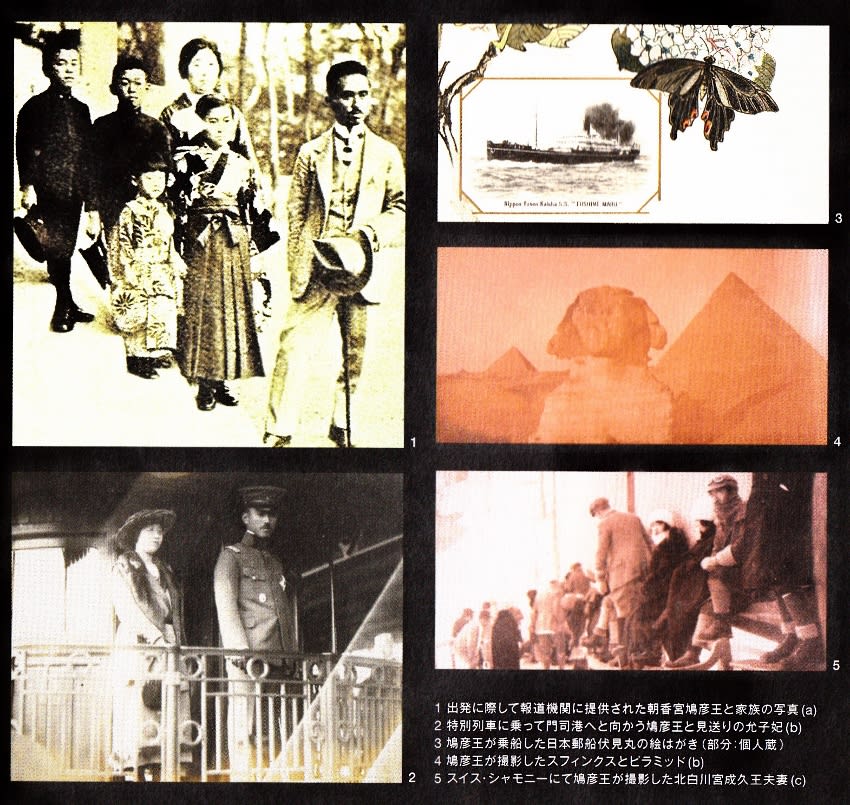

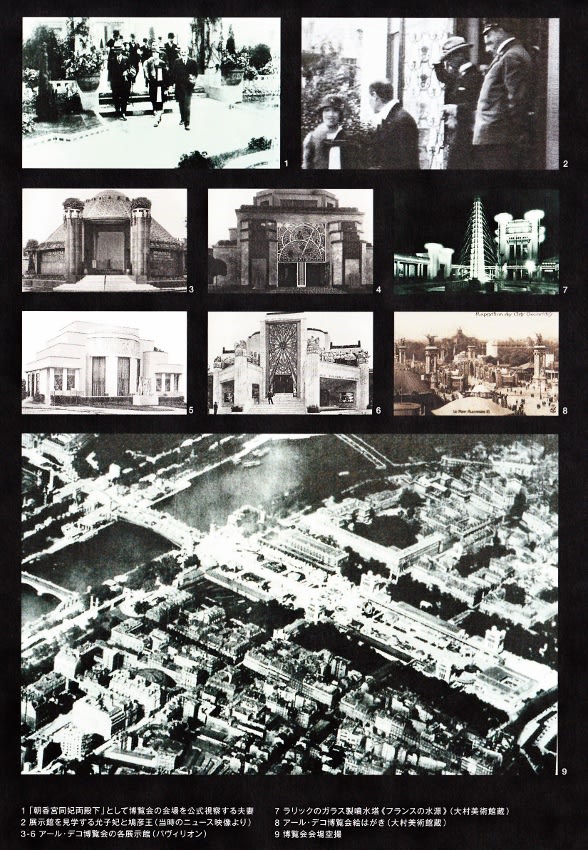

その資料が下の写真で10ページの小冊子です。 車の横のお二人が朝香宮夫妻で1924年(大正13年)頃、車で欧州各地の旅行の際の写真。

1922年朝香宮鳩彦王(やすひこおう)は軍事御研究の名目で渡欧。

1923年4月1日朝香宮は先に渡欧していた北白川宮夫妻に誘われ、ノルマンディ地方のドライブに出かけた。 昼食後、お付きの運転手から北白川宮成久王に運転が代わり、アカシアの並木道で車を追い抜こうとした際に、スピードの出し過ぎで車は大きく横に滑って道路を飛び出し、成久王が運転する車は路傍にあったアカシアの大木に激突してしまった。 時速100kmを超える猛スピードを出していたようです。

この事故で、成久王と運転手は即死、鳩彦王と北白川房子妃は重傷を負われた。

夫の看病のため、鳩彦王の妃、允子(のぶこ)妃が4人の子を残して急遽、渡欧された。

その後、夫妻は2年ほどパリに滞在し、1925年(大正14)に開催されたアール・デコ博覧会を見学、これが館の建築に大きな影響を与えた。 悲惨な事故が、アール・デコの館の繋がるという運命の皮肉だった。

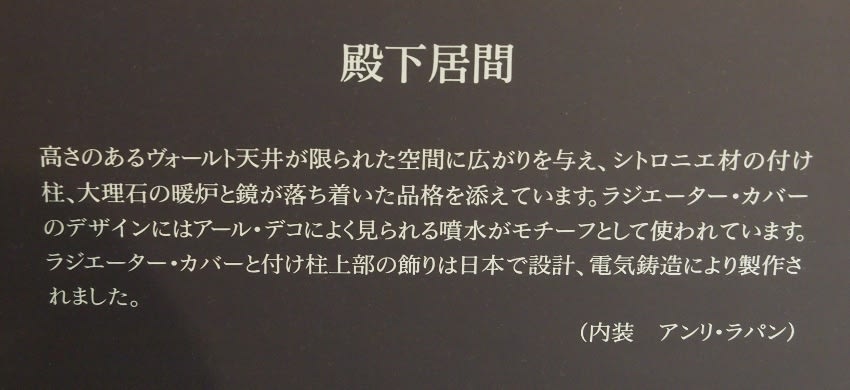

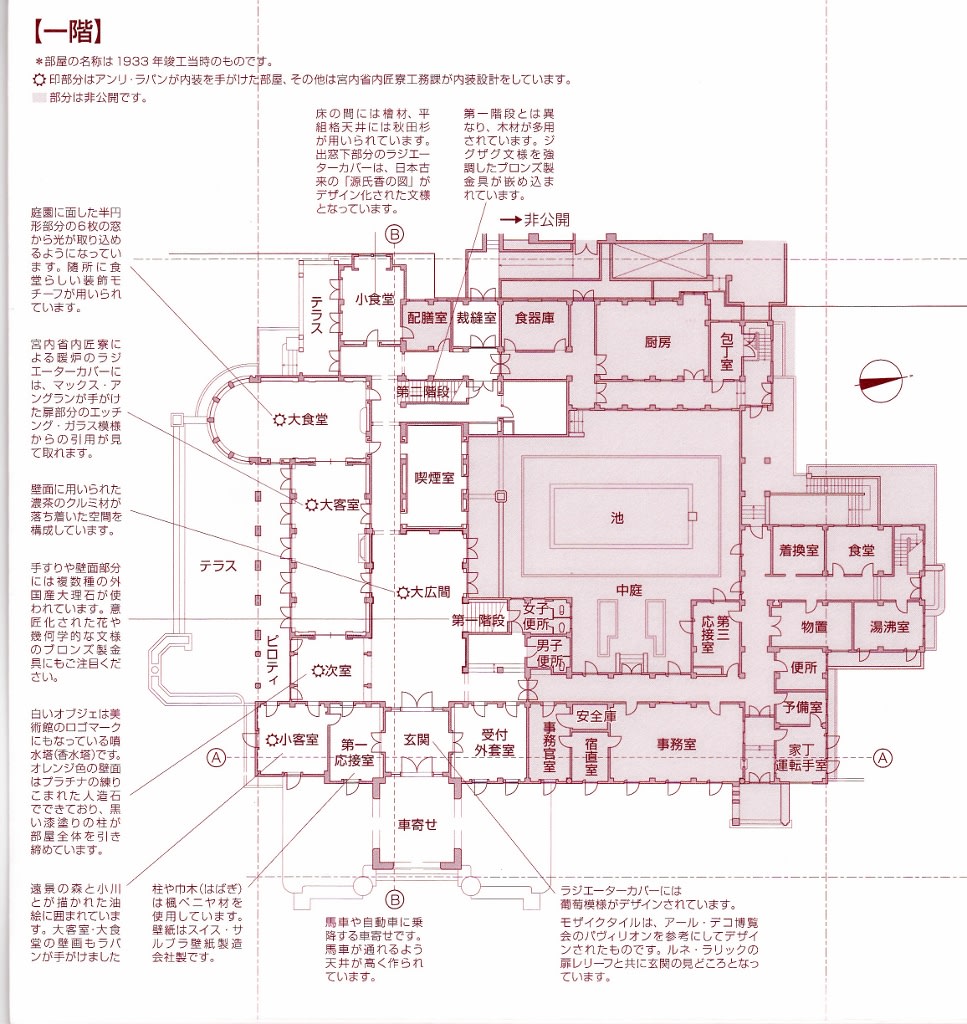

夫妻は帰国後、宮邸の建築に宮内省内匠(たくみ)寮とともにフランスのアール・デコ芸術家の大家だったルネ・ラリックやアンリ・ラパンを起用し、アール・デコの館を完成させた。

当時の写真を見ると、允子妃はかなりお洒落だったと思います。 実際、帰国後の館の建設で鳩彦王よりも、妃が内装等の決定の主導権をとっていたようです。

さて、実際の邸の写真に戻ります。

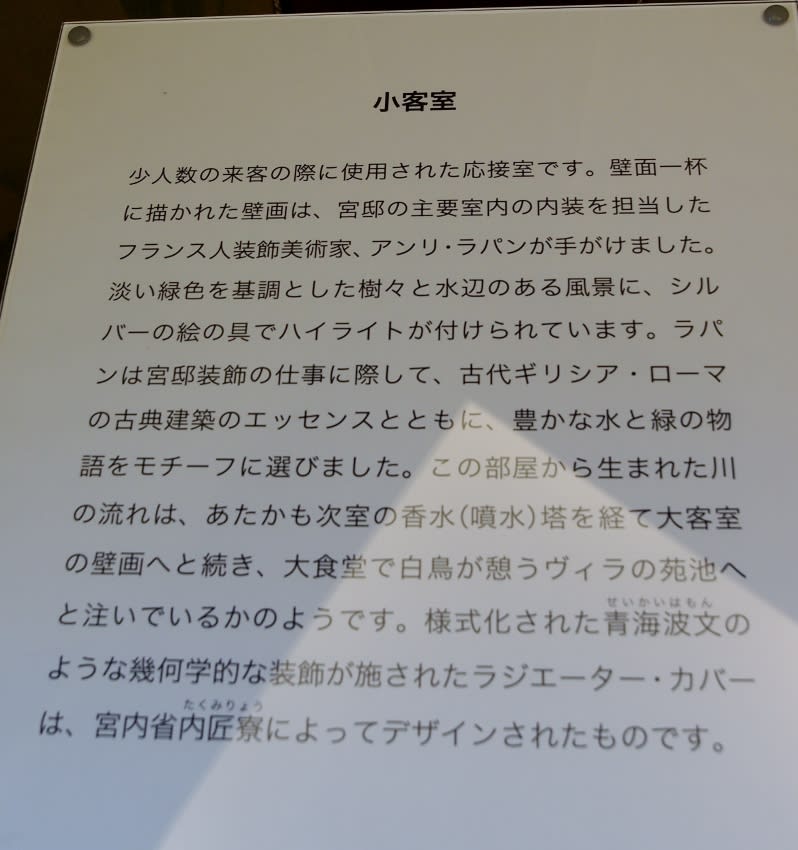

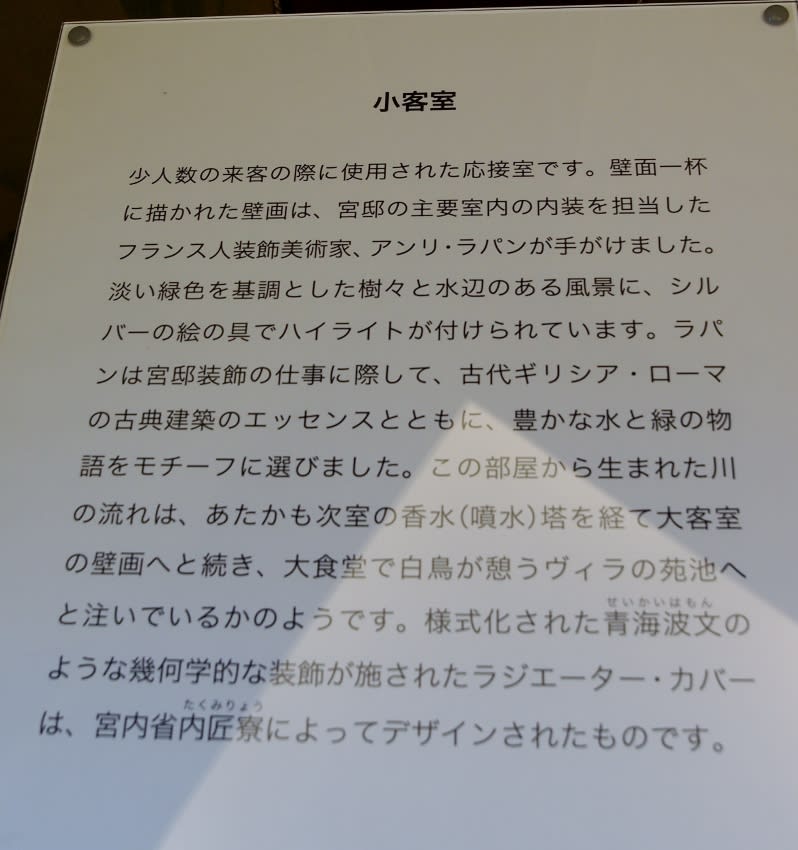

小客室です。

三羽のペンギンですが、帰国にあたって荷物の整理をしていた女官が間違ってペリカンとしたもので、当時、どんな動物か見たこともない女官たちにとって、無理からぬことだったようです。