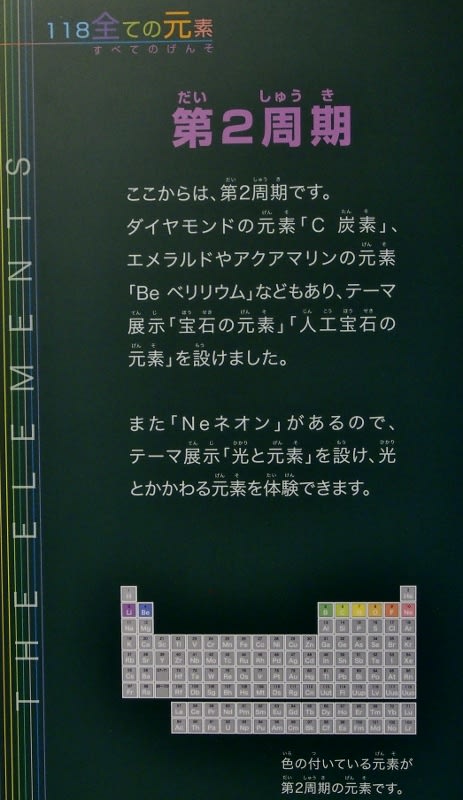

第2周期の元素の個別展示です。

リチウムイオン電池はよく使われていますが、金属の形でみるのは初めてでした。

リチウムの金属棒です(ピンボケでスミマセン)。 ドロンとした印象の金属です。

ウユニ塩湖の岩塩は知っていましたが、リシア電気石は知りませんでした。 熱や圧力を加えると、電気を発生する電気石でトルマリンと呼ばれる宝石の原石でもあります。

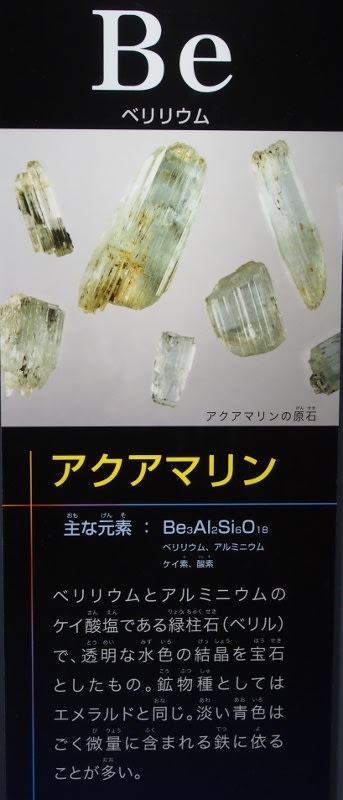

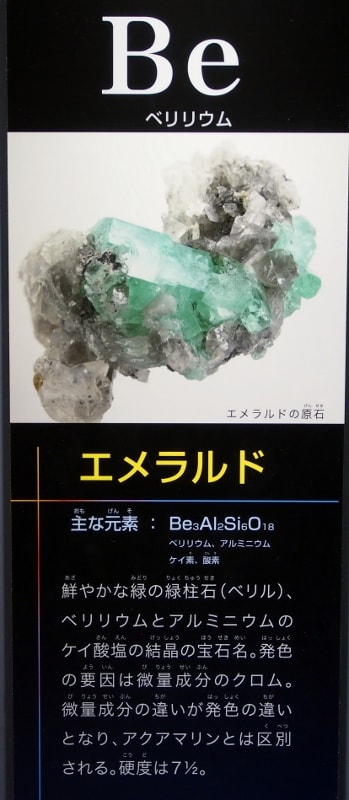

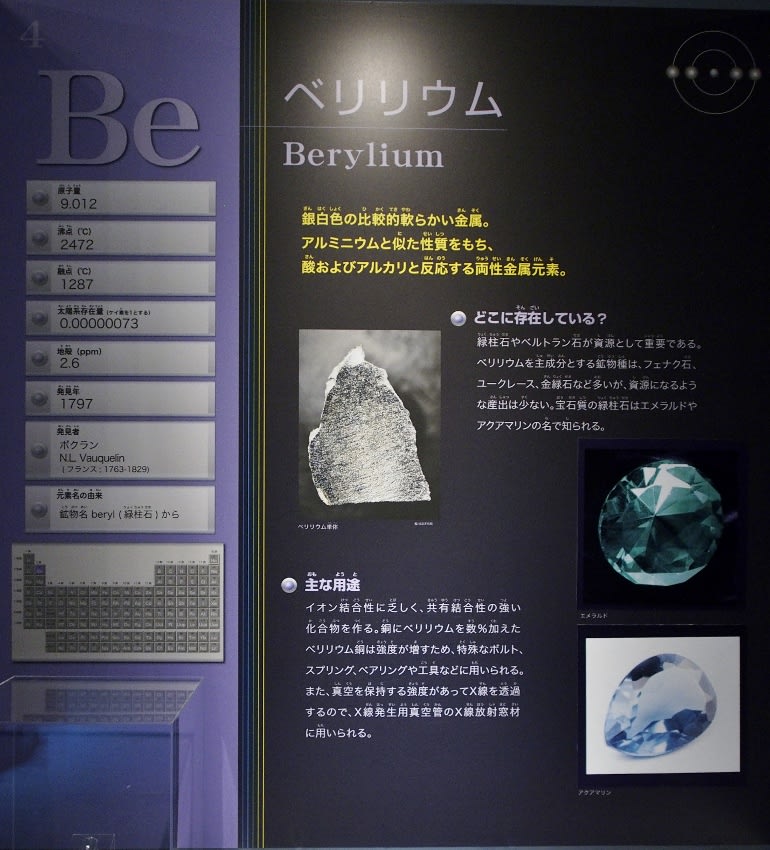

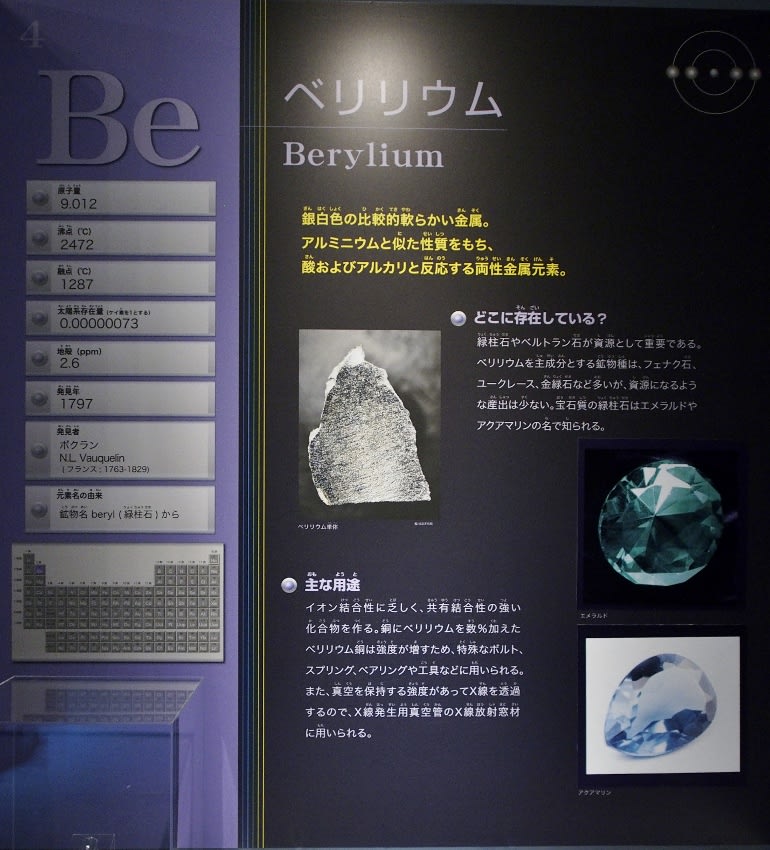

ベリリウムはアルカリ土類金属

緑柱石、エメラルドの原石ですが・・なるほどです。

ホウ素は非金属元素なのですが、単体のサンプルを見ると金属そのもの。 ホウ酸団子は知っていますが他はしらなかった。

左上に曹灰硼石(テレビ石)があります。

アメリカのカリフォルニアの干上がった塩湖などで産出されるもので、テレビ石の由来は、文字の書かれた紙の上におくと、拡大鏡のように下の文字が映る事から。

スライムも知らなかったのですが、粘土状で子供の玩具としてヒットしたものだとか。

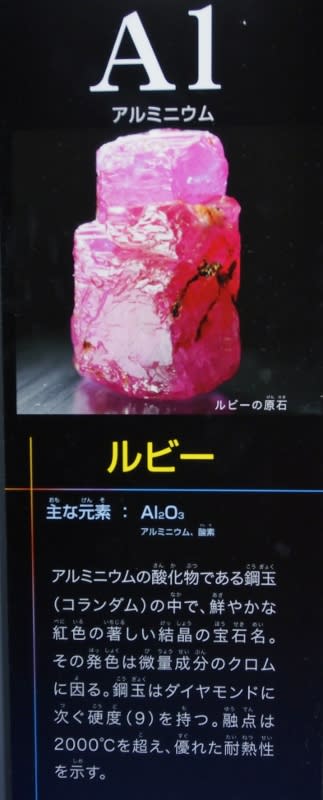

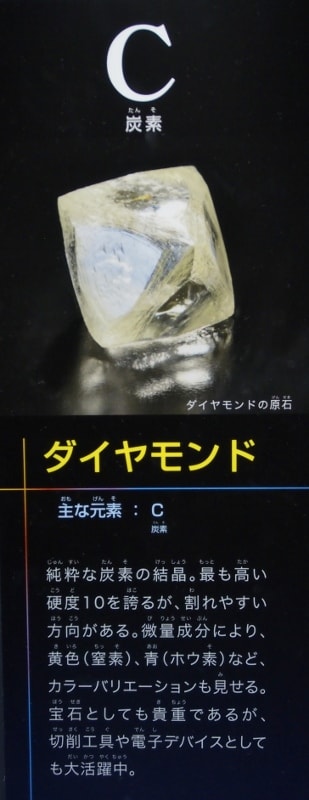

次は炭素。 太陽系での存在量も多い。

石炭が黒光りして綺麗でした。 北菱美唄炭鉱の滝ノ沢露天坑産出で7000カロリーの熱量

窒素です。 窒素だけの気体に生物をいれると窒息して死んでしまうことから、ドイツ語の「窒息させる物質」の和訳で窒素という名前がついたとか。

説明だけでも息苦しい。

植物の肥料の3要素の一つであり、生体にとっても必要な元素。

大気中に78%もありながら、このままでは取り込めず、微生物などがつくる窒素化合物を摂取して体内に取り込んでいる。

中央にダイナマイトがありますが、主成分のニトログリセリンが狭心症の治療薬でもあるのは興味深い。

酸素。 地球の誕生時、大気中にはほとんどなかった酸素、生物の誕生とともに光合成により、大気の21%を占めている。

もっとも、古代には最大35%まで上昇し、昆虫や両生類の巨大化に影響したとの説も。

また、生物にとっては必須のものだが、酸素はまた有害なものでもある・・・医療用の酸素吸入マスクの酸素比率は30%に抑えられている。

・・・

・・・

酸素ガスボンベの色は黒と決められている。

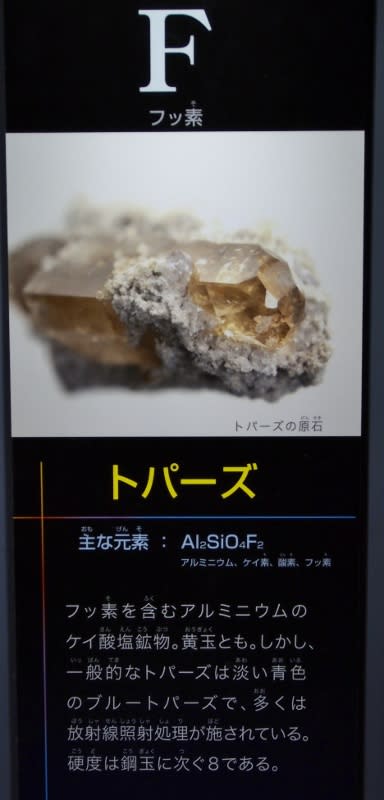

フッ素。 小さい頃は虫歯予防でフッ素の名前を良く聞いた。

しかし、ウィキペディアなどで調べると、1800年代、フッ素の単体分離の実験中、もれ出たフッ素を吸って中毒になり、死亡した人も結構います。

非常に反応性が高く、水さえ燃やしてしまう。 ウラン濃縮の材料としても使われています。

フッ素は無害のように思っていましたが妄信でした、単体は非常に有害な元素。 ただし、化合物はそうではないようです。

カルシウムとフッ素の化合物、蛍石。 古くは、製鉄用の融剤で有名ですが、カメラなどの高級レンズ材にも使われています。

誘蛾灯のように、都会の夜に輝くネオン。 ネオン単体は反応性がないので、放電管によるネオンサインとしての利用がほとんど。

右の黒いものは昔の卓上電卓。 数字表示にネオン管が使われていた。

・・・

・・・