はじめに言いましょう。

今回の話題のために、ブログを始めたと言っても過言ではありません。

料理好きで、ドラえもん好きである僕。

何ヶ月か前から無性に作りたくなったものがある。それは…

ジャイアンシチュー

説明しよう。

ジャイアンシチューとは、「ドラえもん」てんとう虫コミックス第13巻に収録されている短編で、またその作中に登場する料理である。

言わずと知れたガキ大将・ジャイアンが、料理の研究を始めて作り上げたシチュー。

ジャイアンは作る料理もものすごくて…というお話だ。

一体どんな味がするのか…というのは多くのドラえもんファンが考えたことだと思う。

一応材料は明かされており、そこから実際に作ってみようとする先駆者をこれまで何人か見かけてきた。

そしてこの僕も、いつしか一度でいいから実際に作ってみたいという欲が起こっていた。ついにそれを実行に移すのだ…‼︎

なお、さすがに一食分のおかずとしてガッツリとジャイアンシチューを作ってみるということはせず、食べられる普通の材料と作り方のシチューをメインで作り、その横でオマケ的に作ることにする。念のため。

まずは材料を揃えよう!

というわけで、改めて原作から材料を確認してみよう。

・ひき肉

・たくあん

・しおから

・ジャム

・にぼし

・大福

・そのほかいろいろ

とのこと。

また、ジャイアンの料理は「ジャイアンシチュー」のみならず、41巻「恐怖のディナーショー」でも登場する。ここではシチューなのかは不明だが、

・みそ

・ジャム

・たくあん

・セミのぬけがら

が挙げられている。ジャムとたくあんが被っているし、こちらでもシチュー的なものを作っていると考えて問題はないだろう。

これらを参考に、僕なりの解釈もまじえ、材料を揃えたぞ。

ご覧の通り。

ひとつずつ紹介しよう。

順番に…といきたいが、最初は今回作る上で僕がこだわった材料から紹介。それは…

紫芋

アニメでのジャイアンシチューは、紫色をしていた。

そして、紫芋でシチューを作ると紫色になるという…

ビジュアル的にもより「本物」を目指すなら、是非とも使ってみたい…!

そして最近、偶然にも紫芋をゲット。

紫芋をゲットできたから、ジャイアンシチュー作りを決行しよう!!と思い立ったわけだ。

紫芋は、メインで作るシチューにも入れる。「ビジュアルはジャイアンシチューっぽくて普通に美味しいシチュー」と「より本物に近いジャイアンシチュー」を対比させてみたい意図もあるのだ。

以下、漫画をもとに照らし合わせて紹介。

・ひき肉

安い豚ミンチ。アニメでも豚のひき肉だったようだ。

・たくあん

スーパーで売っている、3種類くらい漬物が入った小さいパックから使うことにした。

・しおから

イカのしおから。

・ジャム

より「紫」を極めるならブルーベリージャムでも良かったんだが、個人的なイメージと好み、そしてアニメでいちごジャムだったことから、今回はいちごジャムを使うことにした。

・にぼし

「食べる小魚」と称された、おつまみタイプのかたくちいわし。

・大福

白いつぶあんの王道大福。ジャイアンシチュー用1個と、普通に食べる用を1個買った…

・そのほかいろいろ

先述の紫芋に加え、「恐怖のディナーショー」の「みそ」より、あわせみそを少々。シチューのルーとして、粉末状のクリームシチュー。

なにかと注目を集める「セミのぬけがら」だが、実際に食べる勇気が出ない上調達が難しいので使わない。あしからず。

原作の「ジャイアンシチュー」の方では使われていなかったと考えましょう。

さて、一体どんなものができるのか…?

作ります!!

①紫芋を煮る‼︎

今回は約3皿分を目安に作るので、水は400mlほどで、ルーや牛乳もそれに合わせるぞ。

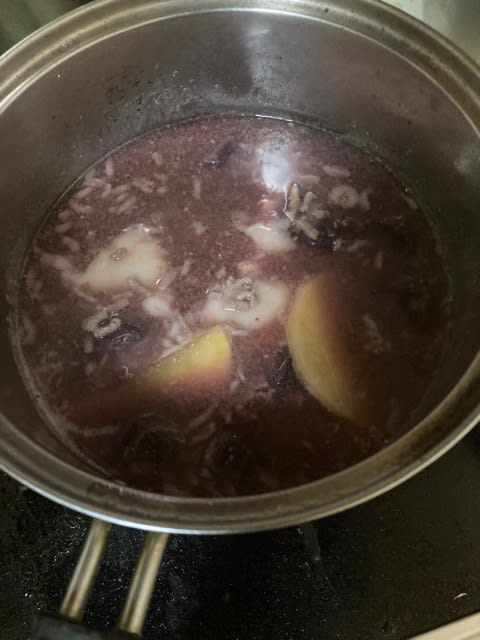

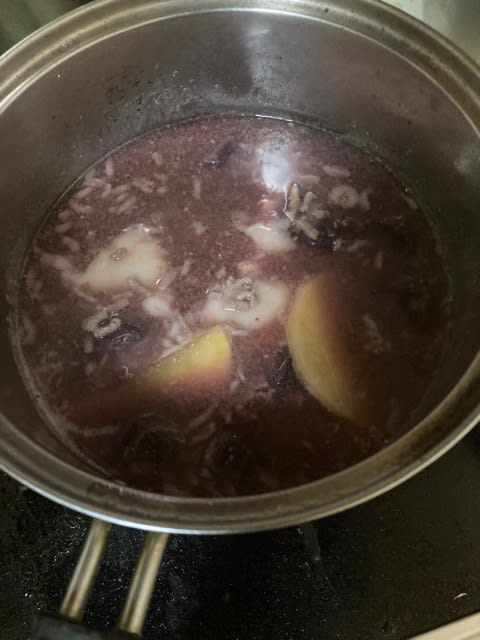

あえて炒めるという行程は省き、紫芋を柔らかくする。この時点で既に汁が紫がかっている…

②にぼし、ひき肉、みそ、たくあん、しおから、大福、ジャムの順にどんどん入れる‼︎

にぼしは5、6尾。だしになるかな?

ひき肉はパックの半分くらい、すぐに火が通った。

みそは色に変化が出ないくらいの量に(ジャイアンも「味をととのえて…」と言っている)。

たくあんは2切れ。

しおからは菜箸二掴み分くらい。

大福は一応切り、1/2をさらに1/2にして1/4を2つにして入れる。残りの1/2はその場で食う…。

仕上げ的にジャムを入れて…

こんな感じになった。

ここから「シチュー」にしていくぞ。

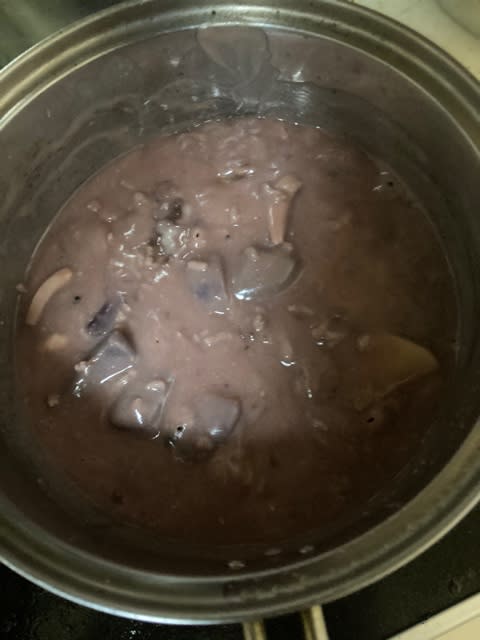

③ルーと牛乳でさらに煮込む‼︎

ルーをいれたらこんな感じ。

まさに「ドロ〜リ」という感じ…

こりゃ大福が溶けてとろみが増してるな…

そして牛乳も入れて…完成‼︎

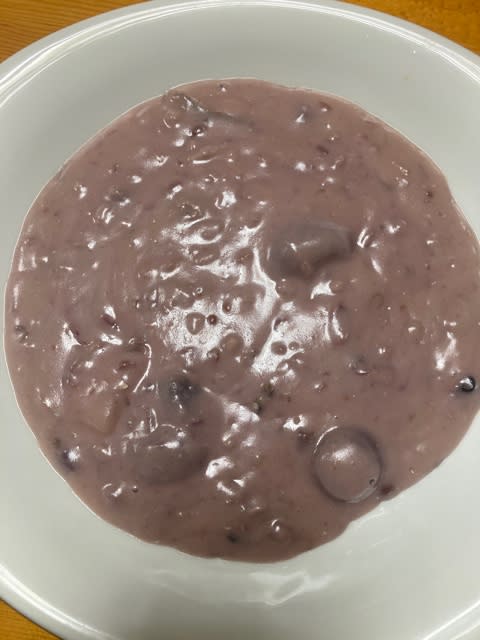

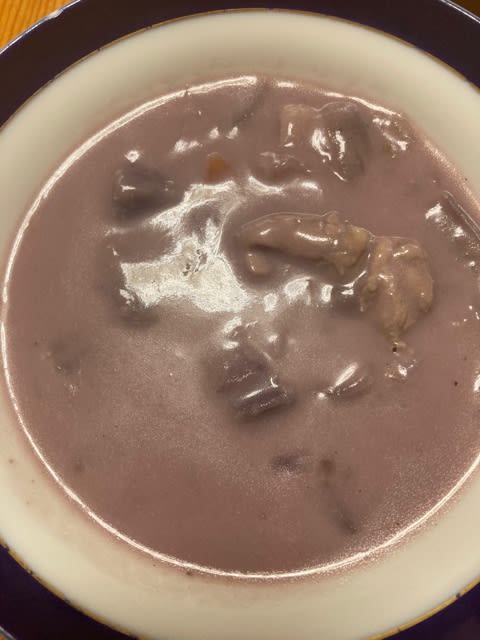

もちろんこのお皿に盛り付け‼︎

思ったより鮮やかさの弱い紫だけど、まぁいいでしょう

できたぞ‼︎ジャイアンシチュー‼︎

お味は…⁉︎

さて、一番気になるのがここだと思いますが…自分でもビックリの結果になりました。

あれ?美味しい…

色々入れたけど、存在感のあるものとないものがはっきり分かれている。

シチューのルーとしおから、大福が強い。

ジャムとか、みそとか、どこいった…?「隠し味」止まりになった感じだろうか。

シチューとしての風味と食感が1番のベースになってるのは想定内。そこに大福が全体に溶けてとろみを本物にしているのは先に言った通りだが、あんこも全体に広がって、ちょっとぜんざいみたいになっている。その上で、しおからによるしょっぱさが合わさる。これが、意外と悪くない。

感覚としては、まさにぜんざいを作る時に少し塩を入れる時のようなものなのだ。

ほかにはスイカに塩をつけて食べるとか。

これらのように、よくよく見たら材料には基本的に「甘いもの」と「しょっぱいもの」しかないので、変な味にはなり得なかったのかも。

にぼし、たくあん、イカあたりが実質的なシチューの「具」としてあるが、シチューの具として適切とは言いがたいだけで、全く問題はない。

ただ、色々混ぜたらいささかクセが強くなって、たくさん食べるのはちょっと疲れる味になっている。

だから、第一印象では「美味しい」と感じたものの、食べていくうちに「不味くはないけど、これは"美味しい"のだろうか…?」と思うようになっていって、ここの感想も後から若干書き換えた。家族の反応も、不味くはなさそうだったが美味しくもないみたいだった。

ともかく、なんとも不思議な味になっているぞ。

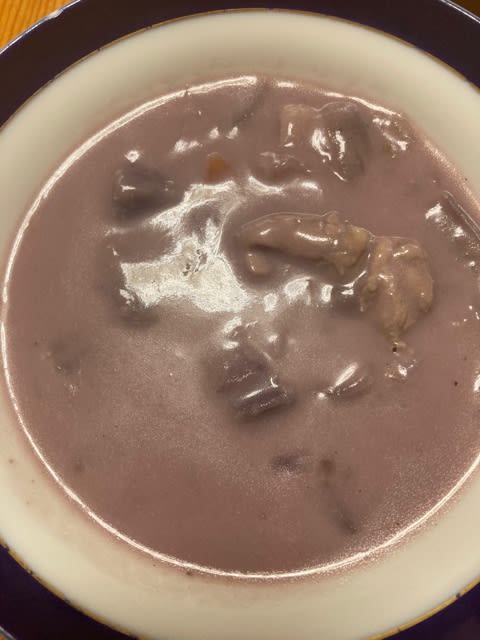

ちなみに、普通のシチューの方はこんな感じ。

こちらと食べ比べると、

ジャイアンシチューは大福がかなり味と食感に影響を与えていることを再確認した。かつ、いつものクリームシチューを思い出して比較すると、紫芋は色を行き渡らせただけでなく風味としても微妙に蔓延していることを実感。ジャイアンシチューの方も同様だろう。

さらに、こっちの方がちゃんと「美味しい」ことも間違いないね…当たり前だけど(笑)

おわりに

最初の方で言ったように、ジャイアンシチューを作ってみるというのは先駆者がネット上に何人かいて、予習がてらそれらを色々見てきた。作り方もその評価も様々で、一体どんな味になるんだろうかとワクワクしていたが、僕が作ってみたところ一応は「美味しい」と言えるものができるという結論に落ち着いた。もしかしたら僕は既に料理には慣れているので、無意識的にも美味しくなるように調理していたのかもしれないな。

それぞれの具材をもっとたっぷり使って、加熱時間も長くすれば本物に近い味になるのかもしれない…?なんて後になって考えた。

しかし今回美味しくできたものだから、もしかしたら食べられるものなら、余程相性が悪くない限りは組み合わせても大抵のものは食えるんじゃないかとさえ思えてきた。…まさかな。

欲を言えば、もっと鮮やかな紫色のシチューを作ってみたいだとか、味的にも本物に近いジャイアンシチューを作ってみたいだとかは、まだ考えている。ただジャイアンシチューは諸々の材料などで高くつくのに美味しさは明らかに普通に作るより劣るという味と価格が釣り合わない料理であるとも思うので、余程「また作りたい」という欲が大きくならない限りは2度目の挑戦はないだろう。単なる「紫色のシチュー」なら、普通のクリームシチューで今後研究してみることも…あるかもしれない。

ジャイアンシチューは、人や作り方によって無限の可能性があるといえそうだ。

皆さんも作ってみてはいかが…?

(自己責任でお願いします)