Ryoカレンダーより

高校時代の英語の教師であったN先生が、自著の制作を依頼してくださった。先生は、H高校長を最後に定年退職後、JICAの一員としてモンゴル、中国、パキスタンなどで現地の日本語教育に携わっていた。帰国後、どういうきっかけで私の仕事を知ったのか、名刺、年賀状など小さな仕事をくださっていたが、80歳を超え、今度は今まで周囲にあまり話すことの無かった自分の生き方の原点を、まとめたくなったとのことだった。先生は既に数冊の著書を発刊されていて、そうした手づるは幾つもあるのだろうに、なぜ「私は、あなたの仕事ぶりを信頼していますから」などと気に掛け、話しを持って来られたのかと思った。高校時代の私は、自意識だけが強く、教師たちに楯突き、周りと交わることもできないタチの悪い生徒で、数学や英語といったコツコツと積み上げなければならない教科は、まるでお話しにならない劣等生だった。N先生の英文法の時間も例外でなく、授業ではいつも死んでいた。おおよそ先生の長い教師生活の中で、印象に残るまともな生徒では無かったはずだ。だが、高校最後の日、N先生が掛けてくれた言葉を私はよく覚えていた。

蛇嫌いが蛇をよく見かけるように、数学嫌いな私の高校時代のクラス担任は3年間とも数学の教師だった。殊に2、3年の担任であったTとは、お互いに何から何まで反りが合わず、反発と無視を繰り返していた。卒業式が終わり、クラスに戻って担任が「餞の言葉」のようなものを話した時だった。Tはかつて自分の教え子だった連合赤軍のUを例えにあげて、私を名指しし「お前も、これからロクな人生を送らないだろう」と言い放った。大半はそれまでの私の行動が招いたこととは言え、クラス全員の面前で罵倒された悔しさと、暗く凍りついたまま高校時代が終わることに、少しの淋しさも残った。そんな気持で校門に向うと、偶然にN先生と出くわした。それまで英語の教科以外に私との関わりはなかったはずの先生は、唐突に「Tan、志望する所に入れて良かったなぁ、本当の君はこれからだなぁ」と、声を掛けてくれた。ガサガサとささくれていた心が、少しだけ救われた思いだった。

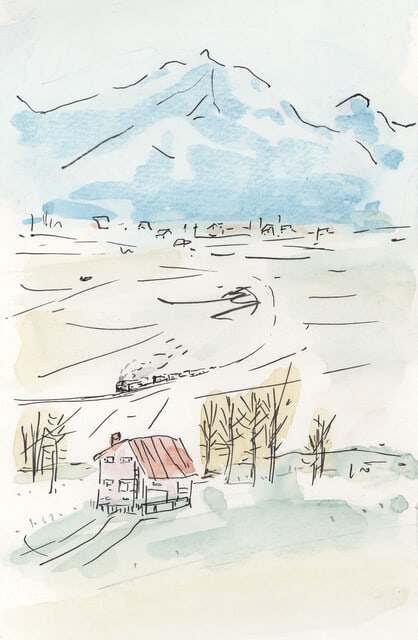

N先生の故郷が、蝦夷富士とも称される後方羊蹄山(しりべしやま・羊蹄山)とニセコ連山に囲まれた北海道・倶知安(くっちゃん)であることは、今回の著書『堅(かた)雪のころ』の中で初めて知った。もっとも先生自身「私が北海道の出身であることや、静岡の地に英語教師として赴任することになった経緯を知っている人は、あまりいないですよ」と話していたから、光栄にも最初の読者として選ばれた私は誰よりも早く先生の少年時代の姿と想いを知ることとなり、あの頃の自分と重ね合わせていた。

豪雪地帯・倶知安での日常は雪とのたたかいといってもいい過ぎではない。今は除雪車が片付けてくれるが、当時は、十一月から四月まで白い魔手にはばまれ、陸の孤島と化す倶知安の冬であった。(中略)

そんな中でも三月も半ばを過ぎると日中の日差しが強くなり、外にいても汗ばむほどになる。だが夕方になると気温はまたぐんぐんと下がり外は冬の景色になる。こうして雪面が融け夕方からの気温の低下とともに雪面が凍結する「堅雪(かたゆき)」という北国独特の季節がはじまる。

四月に入ると雪融けはさらに進む。谷川は融けた水を集め、木々は芽吹き、大地はなつかしい土の香りを漂わせはじめる。目ざめたばかりの大地にいち早く色彩をおとすフキノトウや福寿草。それに応えて活動をはじめる新しい生命たち。野山に春の鼓動が満ちあふれる。(中略)

読む人にとってはほとんど関わりはないし、興味のないことばかりであろう。しかし、私にとってはこのことがあって今がある貴重な人生のモニュメントである。稚拙であったかつての自分を白日にさらすのは本意ではないが、それでもいま書いておかないとこれまでのすべてが雲散霧消してしまいそうな思いに駆られる。これは私の人生そのものである。

果てしなき堅雪の原 登校の子ら渡りゆく

追い追われつつ 夏樹

*おそらく私たち兄弟のことを詠っているのであろう。正規の道を通らず、堅雪の上を対角線上に田圃を近道する情景が懐かしく思い出される。

(追憶(プロローグ)より)

おそらく、あの卒業の日に掛けてくれた言葉を、N先生自身は覚えていないだろう。けれど、私にとっては、少し融けてはまた堅く凍りつく「堅雪のころ」にあって、あの一言が早春の陽光の一射であったことは間違いない。

(2014年5月記・『やまびこ』No.206所収)

* * *

【2025年4月追記】

元連合赤軍活動家の植垣康博氏は本年1月、76歳で亡くなった。静岡新聞論説委員の川内十郎氏は同紙時論(3月16日)コラムで『元連合赤軍「兵士」のフルート』と題して次のように記した。

静岡市の繁華街にあるスナック「バロン」で店内にあったフルートを手にしたのは20年ほど前の夜。その楽器を少しだけかじっていたので、店主に促されるままビゼー作曲の「アルルの女」のさわりをおぼつかない指遣いで吹くと、穏やかな笑顔を返してくれた。

店主は元連合赤軍メンバーで1月下旬に亡くなった植垣康博さん(享年76)=旧金谷町出身=。自著「兵士たちの連合赤軍」(彩流社)で植垣さんは、フルートとの出会いは中学で一時所属したブラスバンド部の時だったと記す。

大学では合唱団に所属。クラシック音楽のファンで特にベートーベンが好きだったようだ。同著には「対位法」や「ソナタ形式」といった音楽用語も出てくる。

植垣さんの訃報が伝えられた直後、静岡新聞社に匿名の1通の封書が届いた。「同封しましたノートは、60年近く前に私のところに送られてきたものです」

表紙にフェルトペンで「弦楽三重奏曲第一番へ長調」と書かれたバネとじの五線譜用紙。植垣さんが高校3年の時に書いたとみられる楽譜だった。主旋律らしき部分を手元のフルートでなぞると、快活な第1楽章の出だしから変奏曲を経て、力強く締めくくる構成だとおぼろげに分かった。

植垣さんは山岳アジトで「総括」と称して仲間をリンチし、12人が死亡した事件に加わり、殺人などの罪で懲役20年の判決を受け服役、出所後に店を開いた。「バロン」は活動家時代のあだ名だ。

「連合赤軍問題から逃げずに語り残すことが自分の責任だ」と話していたという。自らの過ちと向き合う中で、長く付き合ってきた音楽は心の大きな支えになっていたに違いない。

Tの言うような「ロクな人生を送らない」者などいないのだと改めて思うのだ。

『堅雪のころ』表紙絵/早春の胆振線とニセコ連山

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます