島田・藤枝市境の峠

今月も〝峠〟のことを書く。と言っても、先月の井川峠のように高く、大きく、両者を隔てるような尾根を越えるのではなく、島田・藤枝市境の山間の集落を繋ぐささやかな峠だ。島田と藤枝は天下の街道・東海道が通っていたが、それは平野部のほんの僅かな空間に過ぎず、大半を占める北部の山間集落は、小さな峠を越えて隣りの谷へと繋がっていた。川に沿った上流域と下流域といった縦軸の交流ではなく、峠を越えた横軸の交流である。野本寛一は『大井川―その風土と文化―』の中で次のように述べている。

大井川上流部は行き止まりの閉塞谷で、中流部に至るまで両岸には山が迫っている。その上、江戸時代には架橋、通船が禁じられていた。このことは、大井川中、上流域の人々に大きな影響を与え続けた。生活に必要な物資はすべて峠越えで求めなければならなかったし、産物もまた峠越えで出さなければならなかった。

こうした悪条件は中、上流域の人々と渓口都市である島田、金谷との結びつきを驚くほど弱いものにしていった。左岸部は静岡、藤枝、右岸部は森(周智郡)と強く結びついたのである。―〈中略〉―

他地域に比べて大井川流域の峠利用は多く、しかも遅くまで続いた。こうした状況なればこそ、この地域においては峠の信仰も盛んであり、今日に至るまでそれが生き続けている。

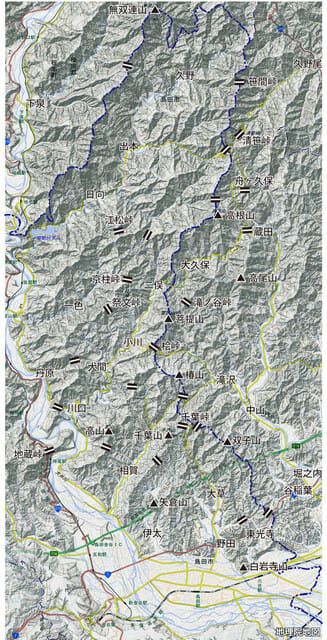

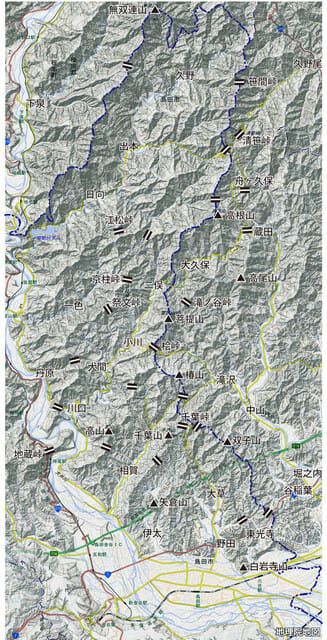

そうした峠のひとつに伊久美・小川と藤枝・滝沢を結ぶ桧峠がある。2万5千図を見ると、小川橋から桧峠に向かって登っていくその道は黄色に塗られていて、山道県道(215号・伊久美藤枝線)となっている程に主要な道だったのだ。茶は全国的に有名なこの地域の産物であるが、江戸期・文禄年間(1592)には既に年貢の一部として代納されている記録が残る。生産された茶や椎茸など山の産物は、桧峠を越えて藤枝・滝沢に集積され、瀬戸川を下って音羽町・茶町の問屋へと出荷されていった。標高400メートル余の桧峠周辺には今も民家が残り、椿山にかけてのなだらかで広い尾根には現役の茶畑も多い。

桧峠の地蔵堂

桧峠には地蔵堂があって、次のような伝説がある。

寛仁元年(1017)大津波があり、滝沢一帯にまで波が押し寄せたので、村人たちはみな桧峠まで避難した。しばらくして、村人が草むらの中に光るものがあるのに気づいた。土の中から掘り出してみると、貝や小石がいくつもついた地蔵さまだった。村人たちは津波のために押し流されて来たと思い、末永く祀ることにした。地蔵さまは鯵沢という所で発見され、桧峠に移して祀られたと伝えられている。

野本寛一は「この地蔵の伝説が海と山との結びつきを語り、特に桧峠と海との関係を語っている点を見逃してはならない。桧峠と海、さらには桧峠と塩の関係を暗示しているのである。」と言う。大井川町・吉永では塩田から塩が作られ、その塩売りたちが藤枝、瀬戸谷方面に赴き、さらには桧峠を越えて伊久美にまで出かけていたという。ここに大井川を遡っていく「塩の道」が浮かんでくる。伊久美から祭文峠を越えれば身成、身成から阿主南寺峠を越えれば川根である。

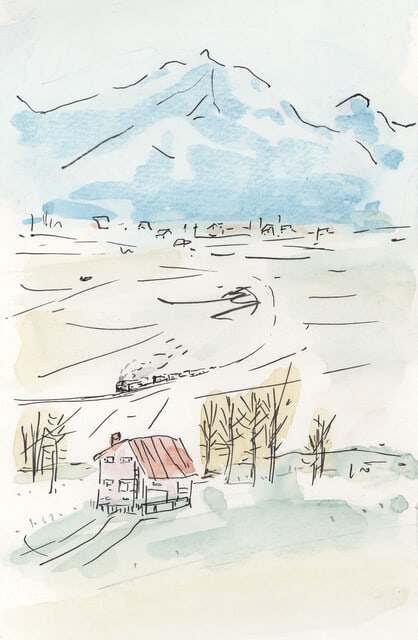

こうした小さな峠を使った流通が山間の生活を支えていたのである。今回の忘年山行では桧峠から始まり、島田・藤枝市界の尾根を辿りながら、相賀と滝沢を結ぶ現県道81号(焼津森線)の峠、千葉と滝沢を結ぶ千葉峠と三つの峠を越える。東西に長く平らな椿山頂部の茶畑の彼方には、大きな富士山が望めるだろう。のんびりとホームグラウンドの千葉山門前まで歩き、一年の締め括りとしたい。

(2019年11月記 『やまびこ』No.272掲載)

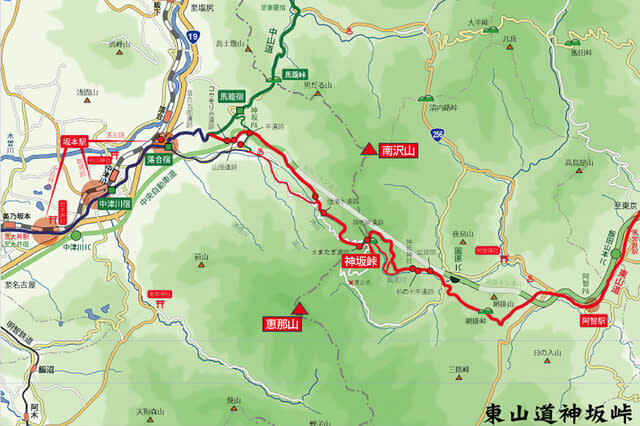

桧峠〜千葉山智満寺のルート

椿山山頂付近から望む富士山

椿山山頂から望む焼津・虚空蔵さん

椿山南尾根から望む千葉山と相賀谷

【追記】

今回の伊久美・小川から智満寺門前までの距離は約9キロメートル。伊久美から徒歩で島田に出るには最短のコースである。かつて、伊久美小学校の遠足コースになっていた話が出て子供たちの健脚さに驚いたが、島田の町の各小学校から千葉山までもほぼ同じような距離なのだ。そうした距離感からいうと、伊久美をはじめとする大井川左岸の山間集落が、渓口の島田ではなく藤枝の滝沢~茶町といった瀬戸谷へとより強く繋がっていたことが理解できる。

京柱峠・祭文峠、地名の考察 - 山の雑記帳

京柱(きょうばしら)峠(570m)と祭文(さいもん)峠(590m)は伊久美川右岸尾根上にあって、いずれも伊久美の谷と川根・身成の谷を繋ぐ峠道であった。藤枝側から蔵田や桧...

goo blog