由利本荘市鳥海町Map「道の駅 清水の里鳥海郷」Leaf.より

今回のShimadaさんとの小旅行は、とても勉強になった。戊辰戦争の記録を違った角度から見れば、景色が変わって見える。さらには理解が繋がりをもって広がってゆく、気持ちの良い感覚が楽しかった。Shimadaさんは言う「史跡を廻ることは、座学とは違って知識が定着し易いんだ」と。確かに物知らずな私は、読んだ書物の中には字面を追っただけの箇所がいっぱいある。最近やっと少々知識が繋がってきた感じが鳥渡嬉しいのだが……。

金山町といえば恥ずかしながら『金山杉』と『米の娘ぶた』しかイメージできなかった私だが、『仙台藩士戊辰戦歿碑』や『戊辰戦争三本松戦跡』を訪れ、「官軍と言い賊軍と言っても、時の勢と立場の相違からきた同胞相うつ悲しい戦であった。金山の人々は、以来これらの霊に香華を手向け厚くその冥福を祈ってきた」と記す心の温かさに、金山町が好きなってしまった(単純なのである)。そして旧羽州街道沿い点在する歌碑も効果的に金山町をPRしていたのは良かった。

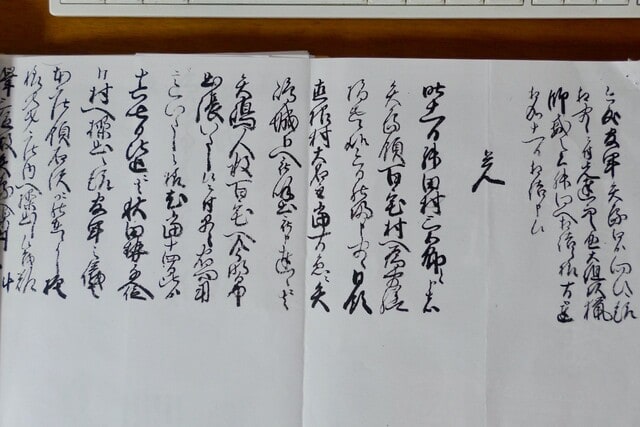

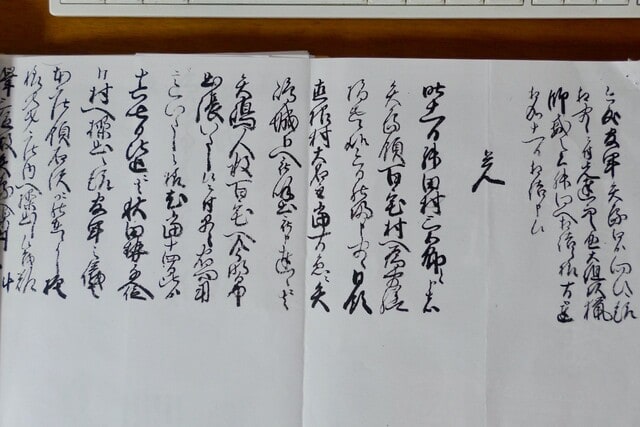

島田家文書「慶応四年 他行其外日記并桝田詰中諸扣」

旧羽州街道から国道13号を北上し、秋田県院内で立体交差する国道108号を見逃すという時間的ロスはあったが、ちょうど昼頃に道の駅「清水の里・鳥海郷」(鳥海町)に到着した。一番の目的である百宅側の鳥海山を訪れる前に、まずは「百宅蕎麦」で腹ごしらえ。なかなか美味しいが、蕎麦湯が付かないので☆二つ減。でもスタッフの親切な対応には☆五つ‼

(解読文)

今度 官軍矢島口ゟ向ひ候趣

相聞ニ付 先達

而之通 大組頭 猟

師縅之者 桝田へ相詰候様 十日 御達

相成 十一日

※相詰申候

※7月11日

覚

昨十一日 桝田村三五郎と申者

矢島領百宅村へ 為

二聞繕

一

指遣候処 今日罷帰申聞候 同領

直根村大名主 当十日 急ニ矢

島城下へ被

二呼出

一 被

二申達

一候ニ

者

矢島人数 百宅へ 今明日中

出張いたし候ニ付 早々宿向用

意いたし候様 尤 当十四日頃ゟ

… … … … …

道の駅の案内スタッフから、法体の滝までの経路と所要時間を訊き、百宅を目指した。ここから見える鳥海山は庄内側のそれとは随分違うことに新鮮さを感じた。古くから交流があったであろう升田と百宅、そう考えると戦とはなんと無駄で悲惨なことだったか……と強く感じた。

法体の滝では、清流と呼ぶに相応しい子吉川上流の景観を楽しんだ。その後更に上り祓川を目指した。1868年7月21日、庄内藩四番大隊別隊の3隊が鳥海山山頂越えして一息ついた祓川神社(標高1212m)からは、矢島町方面が眺望できた。

坂本俊亮「戊辰戦争と新庄藩 上」

◯第15章 金山の役

7月11日のこと、銀山越えの夜行軍にて鏡沢に出た桂太郎率いる長州・肥州隊250人は、及位

[ノゾキ]村に煙の上がるのを見捨て、漆野から日当

[ヒアタリ]の羽州街道に出て午後3時には森合峠の麓に達し、峠の山上に布陣する梁川播磨

[ヤナガワハリマ]の防衛線に相対した。

(中略)

この時は既に新庄藩は政府軍との内応が約束されていたし、梁川は新庄藩の寝返りを以前から疑っていたのである。

森合峠に向かった政府軍は新庄軍の軍旗を認めると、これに向かってはいっさい発砲せず、新庄軍も官軍には発砲しなかった。新庄兵は空砲を撃ち、あるいは戦術離脱の行動をとったので、梁川軍の防衛線はたちまち破綻した。

(中略)

仙台藩隊長の梁川播磨は腹背から新政府軍の攻撃を受け、袋の鼠の窮地に立ち仙台軍は混乱の極みに陥った。南北から挟み打ちにされた仙台軍は、政府軍に散々な敗北を喫し進退窮まって壊滅状態になった。東西に逃げたもの以外は金山北端の三本松に至って、そこでほぼ殲滅した。

(中略)

さて、森合峠で官軍についた新庄藩の隊は、官軍の本道を上がるのを見すまし、頃合いを見て飛森間道に下り、飛森村を経て平岡に入った。

(中略)

(新庄藩)隊長の常井と高橋の二人は隊下の一同を御橋のたもとに遣わして本丸に入り、玄関から土足のまま御席に参じた。藩主(戸沢)正実から「大義」との御意を賜った。開戦の時刻など御下問あり、官軍には発砲せずと言えば、「それは良かった」との仰せであった。

(PP145-148)

佐藤賢一「新徴組」

◯十三、矢島

7月26日、庄内藩四番大隊別隊は蕨岡登山口に詰めた。新徴組3隊106人。取扱頭取は一番隊が林茂助、二番隊が白井為右衛門、三番隊が赤沢源弥と、いずれも庄内藩士であるとはいえ、その雰囲気は他の大隊、いや、四番大隊と比べても、いくらか違うものになった。今野順次郎という遊佐郷大庄屋今野家の倅までが、案内を兼ねての農兵50人を連れて合流、さらに送り人足100人をあわせて、最終的には総勢250人余の行軍になった。やや雑多な感が否めなくなるほどに、我らこそ最精鋭たるを示すのだと、新徴組は士気を高めるばかりだった。

(中略)

鳥海山も頂で明かす夜となると、もう真冬に等しかった。それも大半の隊士が経験したこともない、北国の厳しい寒さだ。

(中略)

寒くて、寝ていられない。いっそ起きよう。誰彼となく言い始めたものが、実行に移されていた。夜も明けきらない早朝までには、全員の身支度が完了して、結局のところ、ほとんど徹夜での進発となった。土地勘のある農兵などは、すでに山を下っており、祓川神社の宿泊所というのも、そこで待つと連中が言いおいた場所だった。

(中略)

山林を抜けると、広々とした湿原が現れた。竜ヶ原湿原というらしいが、その辺に建つのが祓川神社だった。

山頂の寒さから逃れたい一心でか、あるいは滑り落ちるくらいに急な下り坂に助けられたか、祓川神社には当初予定より随分早い到着になった。お天道さまの高さからしても、まだ昼九ツ(午後12時)になっていなかったが、朝食が早かったし、なにより、これから先は敵地であるからと、皆で糧食を使ってしまうことにした。

(PP407-413)

杉村顕道「彩雨亭鬼談」より

◯鳥海山物語

鳥海山という山をご存知でしょうか。

山形県と秋田県の県境線にあって、そうですね、海抜にしてどの位ありますか、相当高い山です。俗に秋田富士と呼ばれていますが、やっぱり山形県の鶴岡・酒田辺りから眺めるより、秋田の横手、大曲附近から見るほうが秀麗な山容をしています。

(中略)

時は亨保、世は8代将軍吉宗の治世。そして人は善政に平和を謳っていた。だが然し、ここ奥州の天地では、庄内藩と佐竹藩との間に鎬

[シノギ]を削って、領地争いが続けられていた。即ち、鳥海山が果たして両藩の何れに属するかという問題である。

この争いは既に13年の長きに亘って続けられていたが、依然として解決の光明を見なかった。その結果は遂に両藩から幕府に懇請して大公儀の現地検問、両藩代表者の対決訊問という最後の大詰まで来てしまった。

その頃、庄内藩の上席家老に加藤大弐と呼ぶ人があって、当時既に50の坂を5つ6つ越していた男盛り、しかも老獪無類の大政治家で、見識力量先ず庄内藩始まって以来の人物と尊ばれていた。

(中略)

そうこうしている中に、遥々

[ハルバル]江戸の幕府から役人が出張し、矢島藩の舘屋敷で、晴れの対決訊問の日がやってきた。

庄内藩の代表は約束通り上級家老加藤大弐、片や佐竹藩側の立役者は(佐竹藩の分藩)矢島藩の家老渡辺図書

[ズショ]、これが又、花も恥じらう22歳の青年であった。

(中略)

遂に図書は口惜し涙を流した。

「然らば拙者の口上を御取次ぎ願い度し。先年大夫(=家老)に欺

[タバ]かられて、まんまと鳥海山を盗み取られしは不覚の至とは申せ、拙者当時の責任者として、藩主に対し申し開き相立ち申さず、依ってその申し訳のため、恐縮ながら御当家御玄関式台を拝借して切腹致す所存故

[ユエ]、右の次第を強

[タ]って御承引願い度し」と式台にどっかと座って、手早く肌を寛

[クツロ]げ、小刀を以てグサッと左腹に突き立てた。

(以下略)

(PP43-56)

祓川から矢島町に向かい、島田さんの意向で矢島町図書館を目指す。

由利本荘市役所矢島総合支所では、女性職員が心良く図書室を併設する

矢島日新館の場所を教えてくれた。親切なMAPでの対応がとても好感が持てました。

日新館の図書室で佐林宏一氏の「由利戊辰戦争古文書集」を紹介してもらった上、更には非売品だという此の書の入手と、在庫無しという「第1集」の全コピーの承諾を佐林氏からいただくため、忙しい中、良心的に対応してくれた生真面目そうな女性職員には、大変お世話になりました。心より感謝です。

また隣接する

矢島郷土文化保存伝承施設の職員さんにも親切に対応していただいた。重ねて感謝致します。

右端神田橋御門「酒井左衛門尉」

右端神田橋御門「酒井左衛門尉」 浅草寺 風雷神門

浅草寺 風雷神門 金龍山浅草寺本堂より宝蔵門を見る

金龍山浅草寺本堂より宝蔵門を見る 「カフェ ヒビキ」でミートソース&生ビールのボッチ昼食

「カフェ ヒビキ」でミートソース&生ビールのボッチ昼食 東京国立博物館

東京国立博物館 蚊帳から出る美人 鈴木春信

蚊帳から出る美人 鈴木春信 東都名所・佃島 歌川国芳

東都名所・佃島 歌川国芳

右端神田橋御門「酒井左衛門尉」

右端神田橋御門「酒井左衛門尉」 浅草寺 風雷神門

浅草寺 風雷神門 金龍山浅草寺本堂より宝蔵門を見る

金龍山浅草寺本堂より宝蔵門を見る 「カフェ ヒビキ」でミートソース&生ビールのボッチ昼食

「カフェ ヒビキ」でミートソース&生ビールのボッチ昼食 東京国立博物館

東京国立博物館 蚊帳から出る美人 鈴木春信

蚊帳から出る美人 鈴木春信 東都名所・佃島 歌川国芳

東都名所・佃島 歌川国芳

佐竹義和公歌碑

佐竹義和公歌碑

祓川登山口Parkingからの鳥海山山頂

祓川登山口Parkingからの鳥海山山頂