遅ればせながらいよいよ私も夏本番。これからシーズンに突入です。

まず第一弾は北岳バットレス。ここは2010年の大崩壊以来ちょっと足が遠のいていましたが、今年は縁あって再び訪れることとなりました。

しかし今年は芦安から広河原までの林道が落石により通行止め。大きく迂回して奈良田からの入山となりました。

4年ぶりの広河原はビジターセンターもリニューアルされており、雰囲気が少し変わりましたね。御池小屋は4年前と変わらない感じでしたが、スタッフの特に女の子たちがとても親切でてきぱきと働いており、とても好印象でした。今回は3泊もしたのでどうやら顔も覚えておいただいた様子。とてもお世話になりました。

さてさて話はクライミングに戻り、1日天候不順による停滞日をはさみ、入山3日目の5日。朝の4時に御池小屋を出発。綺麗なご来光を眺めながらサクサクとアプローチ。朝焼けの空は少しギラギラした感じで雲も多く、ちょっと気になりましたが視界はまずまず効いているので予定通り6時に5尾根の支稜に取り付き。

昨夜までの雨は夜半からの強風ですっかり吹き払われ、壁は乾いた状態。いいコンディションです。

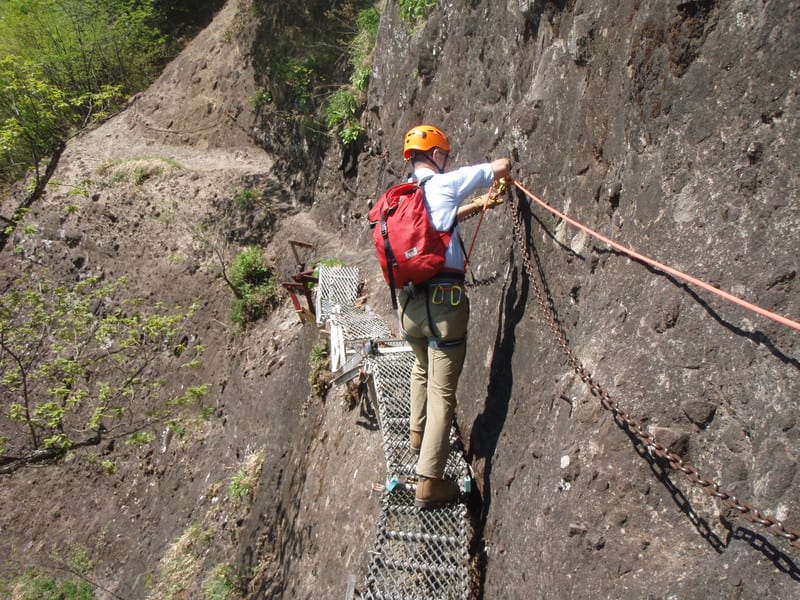

5尾根支稜からさらにDガリーをつめ、横断バンドへ。崩壊地を緊張しながらトラバースし、順調に4尾根の通称下部岩壁へ。ここはまだ樹林帯の中なので岩も所々濡れており、ちょっとシビアなクライミングを強いられました。

下部岩壁にちょっと手こずりながらも4尾根取り付きへ。小休止の後9時4尾根へ取り付き。この頃より少しガスが下へと降りて来たのが気になります。

2ピッチ登る頃にはすっかりあたりはガスに包み込まれてしまいました。さらに右手のCがりーではひっきりなしに落石が・・・。そのうち1発はかなりの大きさの岩石が落下。ちょうどCガリー大滝の墜ち口に直撃!物凄い音とともに砕け散り、そのまま下部岩壁へ降り注いでいました。クワバラクワバラ。

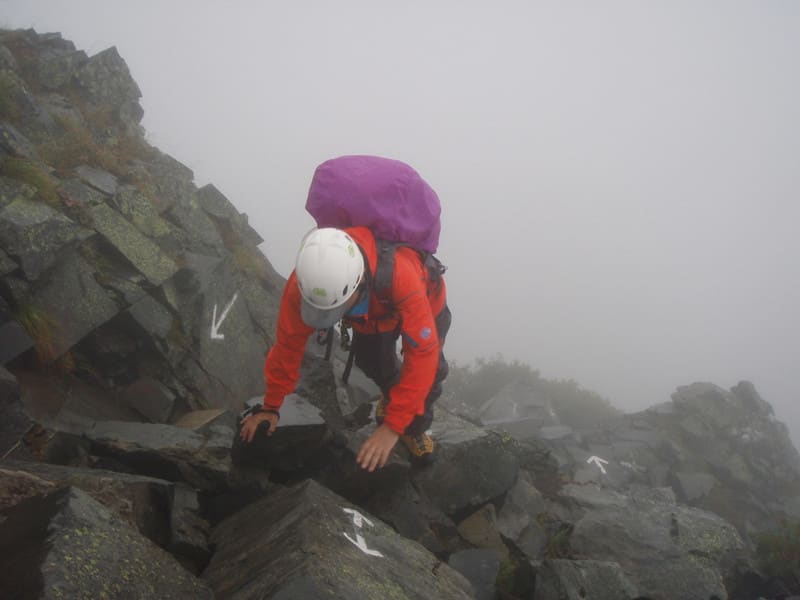

さてさてガスはいよいよ濃くなり、とうとう小雨が降り始める始末。濡れた岩はとてもスリッピー。緊張感抜群のクライミングを強いられることとなってしまいました。

4尾根5ピッチ目の核心部に来るころにはすっかり雨は本降り。岩はすでにびしょびしょ・・・。核心のピッチは出だしがかなりスリッピー。足を滑らせながらのシビアなクライミングでした!

懸垂下降からの続く2ピッチも、通常なら快適なスラブのクライミングを楽しめるはずが、びしょびしょに濡れた岩はかなり悪い。この日は慎重に足を置きながらの微妙なクライミング。

途中ロープがスタックするアクシデントもありましたが無事に枯れ木テラスへ。ここで初めて崩壊地の様子を垣間見ることが出来たのですが、そのあまりの変わりようと、落ちて行ったであろう岩の堆積を考えると、なんかとても恐ろしいもを感じずにはいられませんでした。

以前はここまでくれば後は易しいリッジにスラブをこなせば終わりだったのですが、今日はさらに崩壊地のトラバースと最後上部城塞のチムニーが待ち構えてます。トラバースも既にびしょびしょに濡れた状態なのでかなり緊張。最後のチムニーもフリクションを生かすことが出来ないので、かなり緊張もの。クラックにカムを突っ込みA0で突破しました。

12時20分、ちょっと時間はかかってしまいましたが、無事に登攀終了。今日のこのコンディションではまあ上出来かな。

大休止の後、あとはひたすら雨の中を北岳山頂へ。稜線はガスに包まれ展望は無し。。。13時30分、北岳山頂。記念撮影もそこそこに再びガスに包まれた縦走路を草滑りへ。16時白根御池の小屋へ無事に下山。やれやれ、今日のバットレスはつかれましたね!!

明けて翌日はうらやましいほどの晴天!まあ、昨日登れたからいいようなものの、もし登れてなかったら恨みつらみの言いたくなるような天気の中、広河原へ下山してきました。

私自身5年ぶりとなる北岳バットレスでしたが、まだ4年前の大崩壊の爪痕が未だに残る壁を見てきました。私達の登攀中も大崩壊地やCカリーのあちこちからはひっきりなしに岩の崩れる音がしており、前述のとおり一度はかなりの大きさの岩が崩壊。なんか、いずれはあのマッチ箱さえ落ちてなくなるのでは・・・

北岳バットレスは、もう以前のような初心者向けのお手軽なルートではなくなってしまったのだな、と思わずにはいられませんでした。

今後Bガリー、Cガリーから取り付こうと考えている方、そこはまだまだ崩壊が進んでいます。くれぐれもご注意を!!