文字数がオーバーしたので〝冤罪とも言える〈悪女 高瀬露〉(続き)〟へ続く。

続きへ。

続きへ。前へ

。

。 “『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ

“『「羅須地人協会時代」検証―常識でこそ見えてくる―』の目次”へ ”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。

”検証「羅須地人協会時代」”のトップに戻る。*****************************なお、以下はテキスト形式版である。****************************

冤罪とも言える〈悪女 高瀬露〉

今から約10年前、私はどうやらパンドラの箱を開けてしまったようだということに気付き、ここまで賢治のことを調べ続けてきた。そして結果的には、いくつかの「賢治神話」等を検証したことになり、そこにはあやかしもあったということを明らかにできたり、新たな「真実」等も明らかにできたりしたと思っている。

そして、これらの一つ一つが恩師岩田教授が嘆いたあの「いろいろなこと」に当たっていたのだろうと私は得心し、幾ばくかは恩師に恩返しができたものと思って今は安堵している。

一方私自身は、自然科学者の端くれとして真実を識りたいという一念だったから、「仮説検証型研究」によっていくつかの仮説を検証できたりして個人的には充分に満足している。しかも、それらについてこうしてここまで公に述べることができたのだから、思い残すことはある一つの事柄を除いてはもうほぼない。

ではその思い残すこととは何か。それは一連の検証作業を通じて、高瀬露が客観的な根拠もなく〈悪女〉にでっち上げられたことも実証できたのだが、この捏造された〈悪女・高瀬露〉が流布している現状についてだけは他のこととは異って人権問題だから、このことを識った以上は、冤罪とも言えるこの理不尽を周りに訴え続けてゆかねばならないということだ。

そこでこのことについて、以下に少し詳しく述べてみたい。

「一九二七年の秋の日」下根子桜訪問はあやかし

まずは、『新校本年譜』には次のようなことが述べられているのだがこれもまたおかしいということを論じてみたい。それはまず、『新校本年譜』の昭和2年の項に、

秋〔推定〕森佐一(森荘已池)「追憶記」によると、「一九二八年の秋の日」村の住居を訪ね、途中、林の中で、昂奮に真っ赤に上気し、ぎらぎらと光る目をした女性(高瀬露のこと:筆者註)に会った。家へつくと「今途中で会つたでせう、女臭くていかんですよ……」と窓をあけ放していて…(筆者略)…

翌朝、…(筆者略)…赤い実をとってたべた。「一九二八年の秋の日」とあるが、その時は病臥中なので本年に置く。

という記述がであり、その最後の「本年に置く」という判断の仕方がおかしいのである。

なぜならば、この

「一九二八年の秋の日」とあるが、その時は病臥中なので本年に置く。

という記述に従えば、同年譜は「一九二八年の秋の日」を「一九二七年の秋の日」と読み変え、「一九二八年」は森の単純なケアレスミスだったと判断していることになるわけだが、このような判断の仕方は安直であり、論理的でもないからだ。そもそも肝心の、大前提となるそのような「村の住居(下根子桜の宮澤家別宅)」訪問自体がたしかにあったという保証は何ら示せていないではないか。

しかも実際問題、上田哲の論文「「宮沢賢治伝」の再検証㈡」中に、「露の下根子桜訪問期間は大正15年秋~昭和2年夏であった」という意味の露本人の証言が紹介されている(〈註一〉)から、「一九二七年(昭和2年)の秋」に森が下根子桜の宮沢家別宅を訪問したとしても、その途中で露とすれ違うことはできないということになるのでその保証が必要だろう。

しかもよくよく調べてみたならば、賢治が亡くなった翌年の

・昭和9年発行の『宮澤賢治追悼』でも、

一九二八年の秋の日、私は村の住居を訪ねた事があつた。途中、林の中で、昂奮に真つ赤に上氣し、ぎらぎらと光る目をした女性に會つた。家へつくと宮澤さんはしきりに窓をあけ放してゐるところだつた。

――今途中で會つたでせう、女臭くていかんですよ……

<『宮澤賢治追悼』(草野心平編輯、次郎社、昭和9年)、33p>

・『宮澤賢治研究』(昭14)でも、

一九二八年の秋の日、私は村の住居を訪ねた事があつた。途中、林の中で昂奮に真つ赤に上氣し、ぎらぎらと光る目をした女性に會つた。家へつくと宮澤さんはしきりに窓をあけ放してゐるところだつた。

――今途中で會つたでせう、女臭くていかんですよ……

<『宮澤賢治研究』(草野心平編、十字屋書店、昭和14年9月)、346p「追憶記」>

・『宮澤賢治と三人の女性』(昭24)でも、

一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであった。國道から田圃路に入って行くと稲田のつきるところから、やがて左手に薮、右手に杉と雑木の混有林に入る。静かな日差しのなかに木の枯れ葉が匂い、堰の水音がした。

ふと向こうから人のくる気配だった。私がそれと気づいたときは、そのひとは、もはや三四間向うにきていた。(湿った道と、そのひとのはいているフェルトの草履が音をたてなかったのだ。)私は目を真直ぐにあげて、そのひとを見た。二十二三才の女の人で和服だった。派手ではなかったが、上品な柄の着物だった。私はその顔を見て、異常だと直感した。目がきらきらと輝いていた。そして丸顔の両頬がかっかっと燃えるように赤かった。全部の顔いろが小麦いろゆえ、燃える頬はりんごのように健康な色だった。かなりの精神の昂奮でないと、ひとはこんなにからだ全体で上気するものではなかった。

歓喜とか、そういう単純なものを超えて、からだの中で焔が燃えさかっているような感じだった。

私はそれまで、この女の人についての知識はひとかけらも持ち合わせていなかった。――が、宮沢さんのところを訪ねて帰ってきたんだなと直感した。私は半身、斜にかまえたような恰好で通り過ぎた。私はしばらく振り返って見ていたが、彼女は振り返らなかった。

畑のそばのみちを通り過ぎ、前方に家が見えてきた。二階に音がした。しきりにガラス窓をあけている賢治を見た。彼は私に氣がつくと、ニコニコツと笑つた。明るい、いつもの顔だつた。私達は縁側に座を占めた。彼はじつと私の心の底をのぞきこむようにして

「いま、とちゆうで会つたでしょう?」

といきなりきいた。

「ハア――――」

と私が答え、あとは何もいわなかつた。少しの沈黙があつた――――。

「おんな臭くて、いかんですよ。」

彼はそういうと、すつぱいように笑つた。彼女が残して行つた。烈しい感情と香料と体臭とを北上川から吹き上げる風が吹き払つて行つた。

<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房、

昭和24年)、74p~>

・そして『宮沢賢治の肖像』(昭49)でも、

一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであった。国道から田圃路に入って行くと稲田のつきるところから、やがて左手に薮、右手に杉と雑木の混有林に入る。静かな日射しのなかに木の枯れ葉が匂い、堰の水音がした。

ふと向こうから人のくる気配だった。私はそれと気づいたときは、そのひとは、もはや三四間向こうにきていた。

<『宮沢賢治の肖像』(津軽書房、昭和49年10月)、159p>

というように、皆、その下根子桜訪問の時期を森は「一九二八年の秋」としていて、決して「一九二七年の秋」とはしていなかった。こういうことであれば、常識的には「一九二七年の秋」に森は下根子桜を訪問していなかったと判断するのが普通だろう。

そんな時にふと思い出したのが、この『宮澤賢治と三人の女性』では西暦が殆ど使われていなかったはずだということだ。そこでそのことを調べてみたならば案の定、全体で和暦が38ヶ所もあったのに西暦は1ヶ所しかなく、それがまさにこの「一九二八年の秋の日、私は下根子云々」の個所だけだった。しかも、同じ年を表す和暦の「昭和三年」を他の5ヶ所で使っているというのに、だ。

ということであれば常識的に考えて、もはやこれはケアレスミスなどでは決してなく、彼にはその訪問の年を「一九二七年」とはどうしても書けない何らかの「理由」が存在していたという蓋然性が高いと言えるし、そこでは「昭和三年」も使っていないということから、よからぬ企てがそこにあったと彼は疑われても致し方がなかろう。

したがって今まで調べてきたことも併せて考えれば、件の「下根子桜訪問」の年を森は決して「一九二七年」と書くわけにはいかなかったと、おのずから、同年の秋の日に森はそのような訪問もしていなかったと判断せざるを得なくなりそうだ。今までの「大前提」が崩れ去り、この訪問自体が実は虚構だったということがいよいよ現実味を帯びてきた。

更に事態はもっと深刻だ。「その時(昭和3年)に賢治は病臥中なので本年(同2年)に置く」という『新校本年譜』の論理ならば、それと同様に、これとは相容れない「その時(同2年)に森は病臥中なので本年(同2年)には置けない」という論理も実は同時に存在しているからだ。

というのは、『森荘已池年譜』(浦田敬三編)等によれば、森は

・大正15年11月25日頃、心臓脚気と結核性肋膜炎を患って帰郷。

その後盛岡で長い療養生活。

・昭和2年3月 盛岡病院に入院。

・昭和3年6月 病気快癒、岩手日報入社。

ということだから、このような重病の森が「一九二七年(昭和2年)の秋の日」に下根子桜を訪問することは実際上困難だったろうから、「その時(同2年)に森は病臥中なので本年(同2年)には置けない」というこも成り立ち得るから尚のこと、森のそのような「下根子桜訪問」自体があったという裏付けを同年譜は取らなければなかったはずだ。

一方私がいくら探してみても、「一九二七年の秋」に森のそのような訪問があったということを裏付ける資料や証言は見つからない。また、もともと「一九二八年の秋」にその訪問があったということはもちろんあり得ない。その秋には既に賢治は実家に戻っていたからだ。したがって、どちらの年にしても森の件の訪問はなかったということにならざるを得ない。おのずから、その際に森が露とすれ違ったということも、そして先に引用したように、森荘已池は『宮澤賢治と三人の女性』で、

二階に音がした。しきりにガラス窓をあけている賢治を見た。……

「おんな臭くて、いかんですよ。」

彼はそういうと、すつぱいように笑つた。彼女が残して行つた。((ママ))烈しい感情と香料と体臭とを北上川から吹き上げる風が吹き払つて行つた。

と記述しているわけだが、これもほぼ単なる創作であったと言わざるを得ないだろう。しかも、森自身が同書でかたる「下根子桜訪問」については、後述するが他にもあやかしが多々見つかる。したがって、『宮澤賢治と三人の女性』における露に関する記述は捏造であったと言った方が適確な表現になるかもしれない。

つまるところ、

森荘已池の「一九二八年の秋の日」の下根子桜訪問も、「一九二七年の秋の日」の下根子桜訪問も、その時に森が高瀬露とすれ違ったということも、その時に露が賢治の許を訪ねていたということもいずれも皆裏付けがあったり検証されたりしたものではなく、常識的に判断すれば、森の単なる創作であったと言われても致し方なかろう。当然、「「一九二八年の秋の日」とあるが、その時は病臥中なので本年に置く」という処理の仕方はやはり安直だと言わざるを得ないし、論理的でもなかったということである。所詮、「一九二七年の秋の日」の森の下根子桜訪問はあやかしにすぎない。

とならざるを得ないのではなかろうか。

<註一> 上田哲の論文「「宮澤賢治伝」の再検証㈡」の10pに、下根子桜を訪ねていた期間を直接露から聞いたという菊池映一氏の次の証言がある。

露さんは、「賢治先生をはじめて訪ねたのは、大正十五年の秋頃で昭和二年の夏まで色々お教えをいただきました。その後は、先生のお仕事の妨げになっては、と遠慮するようにしました。」と彼女自身から聞きました。露さんは賢治の名を出すときは必ず先生と敬称を付け、敬愛の心が顔に表われているのが感じられた。

〈悪女〉の濡れ衣を着せられた高瀬露

さて、巷間〈高瀬露悪女伝説〉なるものが流布している。この伝説はある程度調べてみれば信憑性の薄いことが容易にわかるというのにも拘わらずである(〈註一〉)。それはまず、賢治の主治医とも言われているという佐藤隆房が、

櫻の地人協會の、會員といふ程ではないが準會員といふ所位に、内田康子さんといふ、たゞ一人の女性がありました。

内田さんは、村の小學校の先生でしたが、その小學校へ賢治さんが講演に行つたのが緣となつて、だんだん出入りするやうになつたのです。

來れば、どこの女性でもするやうに、その邊を掃除したり汚れ物を片付けたりしてくれるので、賢治さんも、これは便利で有難がつて、

「この頃美しい會員が來て、いろいろ片付けてくれるのでとても助かるよ。」

と、集つてくる男の人達にいひました。

<『宮澤賢治』(佐藤隆房著、冨山房、昭和17年)、175p>

と『宮澤賢治』で述べているからである(なお、内田康子とは高瀬露の仮名であることが知られている)。

次に、宮澤賢治の弟清六も、

兄はそのとき、二階にいました。…(筆者略)…二階には先客がひとりおりました。その先客は、Tさんという婦人の客でした。そこで四人で、レコードを聞きました。…(筆者略)…。レコードが終ると、Tさんがオルガンをひいて、ロシア人はハミングで讃美歌を歌いました。メロデーとオルガンがよく合うその不思議な調べを兄と私は、じっと聞いていました。

<『宮沢賢治の肖像』(森荘已池著、津軽書房)、236p>

と追想していて、賢治はある時、下根子桜の宮澤家の別宅に露(当時そこに出入りしていてオルガンで讃美歌が弾けるイニシャルTの女性といえば露がいるし、露以外に当てはまる女性はいない)を招き入れて二人きりで二階にいたということを、あるいはまた、

宮沢清六の話では、この歌は賢治から教わったもの、賢治は高瀬露から教えられたとのこと。

<『新校本宮澤賢治全集第六巻詩Ⅴ校異篇』、225p>

というわけで、賢治は露から歌(讃美歌)を教わっていたということも弟が証言していたことになるからだ。

よってこれらの証言からは、羅須地人協会時代の賢治は、しばしば露に出入りしてもらっていろいろと助けてもらっていたということや、露とはオープンで親密なよい関係にあったということなどが導かれる。

一方で露本人は、

君逝きて七度迎ふるこの冬は早池の峯に思ひこそ積め

師の君をしのび來りてこの一日心ゆくまで歌ふ語りぬ

というような、崇敬の念を抱きながら亡き賢治を偲ぶ歌を折に触れて詠んでいたことを『イーハトーヴォ第十号』(昭和15年)等によって知ることができる。

そしてもう一つ大事なことがあり、露は19歳の時に洗礼を受け、遠野に嫁ぐまでの11年間は花巻バプテスト教会に通い、結婚相手は神職であったのだが、夫が亡くなって後の昭和26年に遠野カトリック教会で洗礼を受け直し、50年の長きにわたって信仰生涯を歩み通した(雑賀信行著『宮沢賢治とクリスチャン花巻編』より)という。

そこでここまでのことを簡単にまとめ直してみると、高瀬露という人は、羅須地人協会にしばしば出入りして賢治を助け、しかも賢治とはある一定期間オープンで親密なよい関係にあり、賢治歿後は師と仰ぎながら偲ぶ歌を折に触れて詠んでいることが公になっていて、しかも長い間クリスチャンであったということだから、まさかこのような女性が〈悪女〉であったとは常識的には考えにくい。

ところがあにはからんや、例えば山下聖美氏は、

感情をむき出しにし、おせっかいと言えるほど積極的に賢治を求めた高瀬露について、賢治研究者や伝記作者たちは手きびしい言及を多く残している。失恋後は賢治の悪口を言って回ったひどい女、ひとり相撲の恋愛を認識できなかったバカ女、感情をあらわにし過ぎた異常者、勘違いおせっかい女……。

<『賢治文学「呪い」の構造』(平成19年)59p>

とか、あるいは澤村修治氏は、

無邪気なまでに熱情が解放されていた。露は賢治がまだ床の中にいる早朝にもやってきた。夜分にも来た。一日に何度も来ることがあった。露の行動は今風にいえば、ややストーカー性を帯びてきたといってもよい。

<『宮澤賢治と幻の恋人』(平成22年)、145p>

とかなり辛辣なことを、それぞれの著書の中で述べているという現実が昨今でもある。しかも、露をなぜここまでも悪し様に言えるのかという根拠や出典を明示しないままにである。

はてさて、先の清六の証言内容等とは正反対とも言える、露の人格を貶め、尊厳を傷つけているとしか思えないようなこれらの記述の典拠は一体何であろうか。私はそこで、早速関連する論考等を探し廻ったのだが、この〈悪女伝説〉に関して真正面から学究的に取り組んでいる賢治研究家の論考等はほぼ皆無なようで、やっと見つかったのが七尾短大教授の上田哲の論文「「宮沢賢治伝」の再検証㈡―〈悪女〉にされた高瀬露―」(『七尾論叢11号』所収)だった。

そこでは上田は、

露の〈悪女〉ぶりについては、戦前から多くの人々に興味的に受けとめられ確かな事実の如く流布し語り継がれてきた。…(筆者略)…この話はかなり歪められて伝わっており、不思議なことに、多くの人は、これらの話を何らの検証もせず、高瀬側の言い分は聞かず一方的な情報のみを受け容れ、いわば欠席裁判的に彼女を悪女と断罪しているのである。

とその経緯と実情を紹介し、

高瀬露と賢治のかかわりについて再検証の拙論を書くに当たってまず森荘已池『宮沢賢治と三人の女性』(一九四九年(昭和24年)一月二五日 人文書房刊)を資料として使うことにする。…(筆者略)…境だけでなく一九四九年以降の高瀬露と賢治について述べた文篇はほとんどこの森の本を下敷にしており……

と断定していた。やはりそうかとは思ったものの、ここは自分で確認する必要がある。

そこでその「文篇」を渉猟してみたところ、「一方的な情報」とは上田の指摘どおり確かに『宮沢賢治と三人の女性』であった。その後はこれを「下敷」として、儀府成一が『宮沢賢治その愛と性』(昭47)を著し、読むに堪えないような表現をも弄しながらその拡大再生産をしていたし、前に引用したようなかなり辛辣な表現を用いた著作が何度も再生産されていた。しかも、やはり誰一人として確と検証等をしたとは考えられぬものばかりがだ。こうなったら乗りかかった船、私もこの〈悪女伝説〉を検証せねばならないだろう。というのは、上田の同論文は実は未完だったからだ。

ついては、上田が「下敷」と述べているところの森荘已池著『宮沢賢治と三人の女性』をまず精読してみたところ、常識的に考えておかしいと感ずるところがいくつか見つかった。それは例えば、

彼女は彼女の勤めている学校のある村に、もはや家もかりてあり、世帶道具もととのえてその家に迎え、いますぐにも結婚生活をはじめられるように、たのしく生活を設計していた。

<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)、89p>

という記述だ。あのように崇敬の念を抱きながら亡き賢治を偲ぶ歌を詠むような女性であり、クリスチャンである露が、このような厚かましいことをはたしてしたのだろうかという素朴な疑問が湧いたからだ。

早速私は、露は当時鍋倉の寶閑小学校に勤めていたというから、鍋倉に向かった。幸い、露の当時の教え子鎌田豊佐氏に会うことができて、露は「西野中の高橋重太郎」方(「鍋倉ふれあい交流センター」の近く)に当時下宿していたということを教わった。更に、その下宿の隣家の高橋カヨ氏からは、

寶閑小学校は街から遠いので、先生方は皆「西野中の高橋さん」のお家に下宿していました。ただしその下宿では賄いがつかなかったから縁側にコンロを出して皆さん自炊しておりましたよ。

と教わった。

となれば、その下宿は賄いがつかなかったから寝具のみならず炊事用具一式も必要だっただろう。そこでそれを知った口さがない人たちが、露のこのような下宿の仕方を、「もはや家もかりてあり、世帶道具もととのえてその家に迎え、云々」というような噂話に仕立てて面白おかしく吹聴したという蓋然性が高い。当時、賢治と露とのことはある程度世間に噂されていたと云う(〈註二〉)からだ。

そして森は、裏付けを取ることもせずに、そのような噂話を元にして活字にしてしまったと考えられる。なぜならば、調べようとすれば、露が下宿していたことや下宿の仕方等がその頃から90年近くも経ってしまった今でさえもわかるのだから、森が当時そうしようとすればこれらのことはもっと容易にわかったはずだが、そのことについて彼は同書で何ら触れていないからだ。よって、先に引用した森の記述内容は風聞か虚構の可能性が生じてきた。

こうなると同様に不安になってくるのが、やはり前掲書の中の、

彼女の思慕と恋情とは焰のように燃えつのつて、そのため彼女はつい朝早く賢治がまだ起床しない時間に訪ねてきたり、一日に二回も三回も遠いところをやつてきたりするようになつた。

<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)、73p>

という森の記述であり、当時の交通事情に鑑みればそれはほぼ無理だと思われるからだ。

そこで、精確を期すために露の生家がどこにあったかを調べてみようと思った。それが「向小路」であったことだけは知られていたのだが、賢治関連のどの著作にもそこが具体的にどこであったのかは明らかにされていなかったからだ。しかしわかったことは、上田の前掲論文中に載っていた生家の住所名、

岩手県稗貫郡花巻町向小路二十七番地

だけだった。ちなみに、向小路一帯をあちこちいくら探し廻っても、高瀬という姓の家がないだけでなく、その番地がどこかを特定できる人にさえも出会えなかった。当時とは家並みも一帯の番地名も変わってしまったからだろうか。私は途方に暮れてしまった。

ところがそんな折、地元出身で東京在住の伊藤博美氏から私が頂いた『花巻市文化財調査報告書第一集』(花巻市教育委員会)に「大正期の同心屋敷地割」という地図が載っていたので、「向小路二十七番地」とは、あの賢治の詩〔同心町の夜あけがた〕に詠まれている「向こふの坂の下り口」(向小路の北端)だったということを知ることができた。

次に当時の寶閑小学校のあった場所だが、これは案外簡単にわかった。花巻図書館所蔵のある資料から、現「山居公民館」の直ぐ近くにあったことを知った。

よって、「露の下宿→宮澤家別宅」へと最短時間で行くとなれば、

露の下宿~約15分~寶閑小学校~約45分~二ッ堰駅~

鉛線約25分~西公園駅~約20分~露生家~約15分~

下根子桜

となるだろうから、往復で最低でも約4時間はかかった(〈註三〉)だろう。当然、「一日に三回もやってきた」ということは勤務日にはほぼあり得ない。もちろん、露が週末に生家に戻っていた際であればそれは可能であっただろうが、それでは「遠いところをやってきた」ということにはならない。露の生家と下根子桜の別宅との間は約1㎞、直ぐ近くと言ってよい距離だからだ。したがって、露が「一日に二回も三回も遠いところをやつてきたりするようになつた」という記述もまた、風聞か虚構であった可能性が生じてきた。

では、いわゆる「ライスカレー事件(〈註四〉)」はどうであったのだろうか。このことに関しては、高瀬露を最初(〈註五〉)に自分が下根子桜の別宅に連れて行ったと言っている高橋慶吾の、次のような二通りの証言があるから、それらを先に見てみる。まず「賢治先生」では、

或る時、先生が二階で御勉強中訪ねてきてお掃除をしたり、臺所をあちこち探してライスカレーを料理したのです。恰度そこに肥料設計の依賴に數人の百姓たちが來て、料理や家事のことをしてゐるその女の人をみてびつくりしたのでしたが、先生は如何したらよいか困つてしまはれ、そのライスカレーをその百姓たちに御馳走し、御自分は「食べる資格がない」と言つて頑として食べられず、そのまゝ二階に上つてしまはれたのです、その女の人は「私が折角心魂をこめてつくつた料理を食べないなんて……」とひどく腹をたて、まるで亂調子にオルガンをぶかぶか彈くので先生は益々困つてしまひ、「夜なればよいが、晝はお百姓さん達がみんな外で働いてゐる時ですし、そう言ふ事はしない事にしてゐますから止して下さい。」と言つて仲々やめなかつたのでした。

<『イーハトーヴォ創刊号』(昭14)>

と「事件」のことを述べている。また、座談会「宮澤賢治先生を語る會」(関登久也著『続宮澤賢治素描』(昭23)所収)では、

K…何時だつたか、西の村の人達が二三人來た時、先生は二階にゐたし、女の人は臺所で何かこそこそ働いてゐた。そしたら間もなくライスカレーをこしらへて二階に運んだ。その時先生は村の人達に具合惡がつて、この人は某村の小學校の先生ですと、紹介してゐた。餘つぽど困つて了つたのだらう。

Cあの時のライスカレーは先生は食べなかつたな。

Kところが女の人は先生にぜひ召上がれといふし、先生は、私はたべる資格はありませんから、私にかまはずあなた方がたべて下さい、と決して御自身たべないものだから女の人は隨分失望した樣子だつた。そして女は遂に怒つて下へ降りてオルガンをブーブー鳴らした。そしたら先生はこの邊の人は晝間は働いてゐるのだからオルガンは止めてくれと云つたが、止めなかつた。

と「事件」を語っている(Kが慶吾である)。

さて、この二通りの慶吾の証言を比較してみると両者の間には結構違いがある。したがってこの証言の信憑性はあまり高くない。しかも、これらの証言からはオルガンは一階に置いてあったことになるが、実は慶吾以外は皆(宮澤清六、松田甚次郎、高橋正亮、梅野健造、伊藤与蔵)当時オルガンは二階にあったと言ってるから、その時にオルガンは二階にあったとほぼ判断できるだろう。したがって、慶吾のこれらの証言内容の信憑性はかなり低いことになる。そしてそれが二階にあったとなればこの慶吾の一連の証言は根底が崩れる。しかも「こそこそ」という表現も用いているからそこからは彼の悪意も感じられるので、この件に関する慶吾の証言内容の信憑性はきわめて薄いと言わざるを得ない。したがって、このような事件があったとしても、これらの証言から「修飾語」を取り去ったものがせいぜい考察の対象となり得る程度のものだろう。

このことを踏まえた上で慶吾のこれらの証言に基づけば、当日は少なくとも2人の来客があり、しかも賢治の分も用意したということになるから、最低でも3人分のライスカレーを露は作っていたことになる。ところが、下根子桜の別宅にはそれ用の食器等が十分にはなかったはず(「食器も茶碗二つとはし一ぜんあるだけです」と、当時賢治と一緒に暮らしていた千葉恭は言っている)だから、それらも露は準備せねばなかっただろう。その上、この別宅の炊事場は外にあったので、当時3人分以上のライスカレーを露がそこで作るということは大変なことであり、露のかいがいしさが窺える。

ではこれで準備ができたので、『宮沢賢治と三人の女性』において「ライスカレー事件」に関して述べている次の部分を引用する。

二階で談笑していると、彼女は、手料理のカレーライスを運びはじめた。

彼はしんじつ困惑してしまつたのだ。

彼女を「新しくきた嫁御」と、ひとびとが受取れば受取れるのであつた。彼はたまらなくなつて、

「この方は、××村の小学校の先生です。」と、みんなに紹介した。

ひとびとはぎこちなく息をのんで、カレーライスに目を落したり、彼と彼女とを見たりした。ひとびとが食べはじめた。――だが彼自身は、それを食べようともしなかつた。彼女が是非おあがり下さいと、たつてすすめた。――すると彼は、

「私には、かまわないで下さい。私には、食べる資格はありません。」

と答えた。

悲哀と失望と傷心とが、彼女の口をゆがませ?をひきつらし、目にまたたきも與えなかつた。彼女は次第にふるえ出し、眞赤な顏が蒼白になると、ふいと飛び降りるように階下に降りていつた。

降りていつたと思う隙もなく、オルガンの音がきこえてきた。…(筆者略)…その樂音は彼女の乱れ碎けた心をのせて、荒れ狂う獸のようにこの家いつぱいに溢れ、野の風とともに四方の田畠に流れつづけた。顏いろをかえ、ぎゆつと鋭い目付をして、彼は階下に降りて行つた。ひとびとは、お互いにさぐるように顏を見合わせた。

「みんなひるまは働いているのですから、オルガンは遠慮して下さい。やめて下さい。」

彼はオルガンの音に消されないように、声を高くして言つた。――が彼女は、止めようともしなかつた。

<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)、90p>

さて、森はこの時にそこに居合わせたということを同書のどこにも述べていないし、上掲の引用文の内容に鑑みれば、この記述の元になったのは既に公になっていた先の慶吾の証言であろう。慶吾以外に、この「ライスカレー事件」を公に詳しく語っている人物は当時他にいないからである。しかしながら、慶吾は「悲哀と失望と傷心とが……眞赤な顏が蒼白になると」というようなことは語っていない。となれば、この引用文の中でも露はかなり悪し様に描かれているから、そこには森の虚構が含まれていそうだ。

そしてそう感ずるのは私独りだけでなく、佐藤通雅氏も、

このカレー事件の描写は、あたかもその場にいあわせ、二階のみならず階下へまで目をくばっているような臨場感がある。しかしいうまでもなく、両方に臨場することは不可能だ。…(筆者略)…見聞や想像を駆使してつくりあげた創作であることは、すぐにもわかる。

<『宮澤賢治東北砕石工場技師論』(佐藤通雅著、洋々社)、82p>

と断定している。どうやら、前掲の森の引用文には自身の手による虚構がありそうだ。

そもそも慶吾の語っている「ライスカレー事件」は先に述べた通り、オルガンが二階にあった蓋然性が極めて高いことで代表されるようにかなりあやかしであるが、森は慶吾と同様にオルガンは一階にあったとしていることになる(もちろん、森荘已池は裏付けを取ることも、検証もしていないことがこれでほぼ明らかだろう)し、それのみならずそのあやかしを拡大再生産していたということが否めない。

よって、「下敷」にされたという『宮沢賢治と三人の女性』における露に関する記述にはあやかしが少なくないことがこれでわかった。しかも一方的に露を悪し様に描いてる点や露の扱い方が不公平な点を含んでいるから、危惧していたのだが、これらの記述内容は捏造だったということもあり得る。

それでは、露に関して「あやかしでない」と思われるものとしては何がこの「下敷」に書かれているのだろうか。それについてはいみじくも、

彼女にはじめて逢った時の様子を『宮沢賢治と三人の女性』に森は高瀬露についていろいろと書いているが、直接の見聞に基いて書いたものは、この個所だけであるから参考までに引用しておく。

と上田が同論文中で断り書きをして引用している、唯一「直接の見聞」に基づいたと考えられる次の記述、

一九二八年の秋の日、私は下根子を訪ねたのであった。…(筆者略)…ふと向うから人のくる氣配だった。私がそれと氣づいたときは、そのひとは、もはや三四間向うにきていた。…(筆者略)…半身にかまえたように斜にかまえたような恰好で通り過ぎた。私はしばらく振り返って見ていたが、彼女は振り返らなかった。

<共に『七尾論叢 第11号』(七尾短大)、77pより>

だけは少なくともそうだろうと思いたい。

ところがこの訪問の時期が大問題となる。「一九二八年の秋」であれば、賢治は豊沢町の実家で病臥していたのだから下根子桜にはもはや居らず、この引用文に述べられているような森の下根子桜訪問は不可能であり、「一九二八年の秋」という記述は致命的ミスであることが明らかだからだ。そしてこのことについては先に〝「一九二七年の秋の日」下根子桜訪問はあやかし〟の項で検証したように、

森荘已池の「一九二八年の秋の日」の下根子桜訪問も、「一九二七年の秋の日」の下根子桜訪問も、その時に森が高瀬露とすれ違ったということも、その時に露が賢治の許を訪ねていたということもいずれも皆裏付けがあったり検証されたりしたものではなく、常識的に判断すれば、森の単なる創作であったと言われても致し方なかろう。当然、「「一九二八年の秋の日」とあるが、その時は病臥中なので本年に置く」という処理の仕方はやはり安直だと言わざるを得ないし、論理的でもなかったということである。所詮、「一九二七年の秋の日」の森の下根子桜訪問はあやかしにすぎない。

と言わざるを得ない。

ちなみ当時の『岩手日報』を調べてみると、「四重苦の放浪歌人」とも云われ、森荘已池には大変面倒を見てもらったという下山清の「『牧草』讀後感」が昭和2年6月5日付同紙に載っていて、その中に、

森さんが病氣のため歸省したこと脚氣衝心を起こしてあやふく死に瀕し、盛岡病院に入院したことは私もよく知つてゐる。

という記述が見つかる。そして『広辞苑』によれば、「脚氣衝心」と「呼吸促迫を来し、多くは苦悶して死に至る」重病だというではないか。また他にも、石川鶺鴒等の同様な記述が『岩手日報』にいくつか見つかる。

したがって、「一九二七年」当時の森は重篤であることがこうして新聞で広く伝えられていたので、森が「一九二七年」の秋に下根子桜を訪問したと書いたならば世間からそれは嘘だろうと直ぐ見破られるであろうことを森はわきまえていたから、どうしても「一九二七年」と嘯けなかったのだという理由付けもできるから、どうやらこれで「詰み」だろう。

では最後に、今までのことを「仮説検証型研究」に翻訳して万全を期す。まずはここまでの考察によって、

〈仮説5〉森荘已池が一九二七年の秋に下根子桜を訪問したということも、その時に露とすれ違ったこともいずれも事実でない。

が定立できる。そして、これを裏付ける証言や資料はここまでに幾つもあったが、その反例は現時点では何一つ見つかっていないのでこの〈仮説5〉の検証ができたことになる。よって、この仮説は今後その反例が突きつけられない限りという限定付きの「真実」だ。

言い換えれば、「仮説検証型研究」の結果、

件の森の下根子桜訪問も、上田から唯一の「直接の見聞」と思われたその際の「露とのすれ違い」も虚構や創作だった、となる。まさにあやかしの極み、しかもそこには悪意があるからこれらは捏造だった。

と言わざるを得なくなった。

とうとう恐れていたことが現実のものとなり、大前提が崩れてしまった。こうなってしまうと、先に考察した「ライスカレー事件」等も同様で、虚構や風聞に過ぎなかったと判断せざるを得ない。よって、

『宮沢賢治と三人の女性』おける露に関する記述には捏造の「下根子桜訪問」を始めとして、悪意のある虚構や風聞もあることがわかったから、そこで語られている露は捏造された〈悪女・高瀬露〉であり、同書は露に関しては伝記などでは決してなくて悪意に満ちたフィクションに過ぎなかった。

と言える。

しかし現実は、同書は伝記であるかの如くにその巻頭で森荘已池は宣言している(〈註六〉)ものだから、皆その言を信じ、これを「下敷」としたのだろう。しかも上田の指摘どおり、誰一人としてその検証もせず、裏付けも取らぬままにその拡大再生産等が繰り返されてきたから、次第に〈高瀬露悪女伝説〉が出来上がっていったというのが実情と言えよう。まさに、石井洋二郎氏が「あやふやな情報がいったん真実の衣を着せられて世間に流布してしまうと、もはや誰も直接資料にあたって真偽のほどを確かめようとはしなくなります。」と危惧していたようなことがここでも起こっていたと言える。

なお、この項に関しては、上田哲との共著『宮澤賢治と高瀬露』所収の拙論「聖女の如き高瀬露」において実証的に考察し、それを詳述してあるので参照されたい。

<註一> 私の管見故か、上田哲と佐藤誠輔氏(「宮沢賢治と遠野二」の著者)以外にこのことを指摘し、この伝説の流布を問題視している賢治研究家を私は殆ど知らない。

<註二> 羅須地人協会員の一人とも言われている伊藤清が、

世間の風評と言えば、近所の女性が先生を慕つて、二度、三度昼食を持つて来たことがありますが、の人たちが、そのことを大変評判にしました。

とか、

この女性に関連しての風評のうちで、こんなことがありました。それは八景の先生の家から女の魂が出て来るというのがありました。これは夜半に先生の家を訪れた女性が、戸口で先生に断られてすごすご夜の道をかえる時、村の誰かがその女性に逢つたので、そんな話に尾鰭を付けて噂としたのでしよう。

ということを語ったと、関登久也は『宮澤賢治物語』(岩手日報社)の267pで述べている。

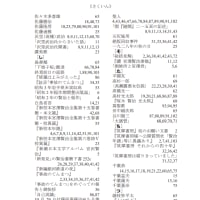

<註三> 大正15年当時の《花巻温泉電氣鉄道鉛線列車時刻表》

花巻市立博物館には当時の『花巻温泉電氣鉄道鉛線列車時刻表』が展示されているので、許可を得て書き写したのが次の表である。

<註四>『賢治研究6号』には、高橋慶舟という人物の小論「賢治先生のお家でありしこと」が載っていて、次のようなことなどが述べられている。

雪消えた五月初めのころ宝閑小学校の女の先生の勧誘で先生のお家を訪れました。

小生は二階で先生と話しを致しており、女の先生は下で何かをしておりました。その時農家の方が肥料設計を頼みにまいりました。設計所を書き終わり説明をしているとき、下から女の先生がライスカレーを作っておもちになり、どうぞお上がり下さい下さいとお出しになされたその様子はこゝのお家の奥様が晝時になって来客に心利かせてすゝめる食事の如く、飛び上がるばかりに驚いたのは、外ならぬ先生なり。まづどうぞおあがりくださいと、皆にすゝめてたべさせて、私には食う資格はありませんと遂におあがりになりませんでした。それでお作りになった女の先生は不満やるかたなく、隅にあったオルガンをおひきになりました。それを聞いた先生は、トントンと二階からおりて、二階の板に片手をかけ、階段一二の上に足をとどめて、おりきらないまゝ先生は口を開くのです。今はまだ農家の方は野外で働いている時間です。どうかオルガンをひかないで下さい。と制せられるのでありました。

<『賢治研究6号』(宮沢賢治研究会)、27p~より>

お気付きのように、この著者高橋慶舟とはおそらく高橋慶吾のことであり、「女の先生」とは高瀬露のことであることは、この記述内容からしてほぼ間違いなかろう。

そしてこの証言の重要な点は、件の『ライスカレー事件』が起こった時期が『雪消えた五月初めのころ』であったということである。

<註五> 高橋慶吾は「賢治先生」でそう言って(『イーハトーヴォ創刊号』(宮澤賢治の會)より)はいるものの、そうとばかりも言えなさそうだ。

『賢治の学校 宮澤賢治の教え子たち DVD 全十一巻』(制作 鳥山敏子 小泉修吉 NPO法人東京賢治の学校)の中の「その4 イギリス海岸」の中に、当時賢治は農事講演のために寶閑小学校にしばしば訪れていたが、その際に賢治から童話を賢治から話してもらったことがあるという高橋謙一(寶閑小学校、昭和3年3月卒)に対するインタビューがあり、次のようなことを語っている。

1時から農事講演会をやるかって、この人が先に立ってやっても、田舎のことだからほれ、1時だってぱっとみんな集まらなかったんだもの。

そこで小学校の教師だった高瀬露さんが時間がもったいないからと、宮澤先生にお願いして子どもたちにお話しを語ってもらうことにしました。

花巻から来て、したらね、高瀬露先生、ほれ宮澤賢治先生と同じ豊沢町で、若い時から知っていたでしょう。露先生がもったいないって、ほれ学校で先生たちで話して。1時からだって、1時半から2時にならなければ農家の人たちは集まらなかったんだもの。それで宮澤先生は童話やってるからみんな集まる前に30分ぐらい子どもたちさ童話聞かせてもらったものな。

私は、1年生から5年生か6年生まで、毎年農事講話でたのんだもんだから、それで宮澤先生のことを尋常小学校終わるまで、ほれ農事講演で来た時に、みんな集まるまで30分かそこら、1年生から6年生まで講堂に150~160人集まって。1年に3回~4回も来たっけ。

まずみんな講堂に集まれば、右から左までニコッと笑って、子どもたちの顔を見て、今日は何の話をしようかなって、右から左まで子どもたちの顔を見て、ニッコリ笑って、自分が寶閑小学校へ行ったとか、この何月に行ったとか、こげな話したとか手帳さ書いてあったんだものな。

今日は何の話をしようかなって、ニッコリ笑ってみんなの子ども見てて。ああいうような先生もねぇもんだなす。

さて、『寶閑小学校九十一年』によれば、高橋謙一は同校第18回の卒業生であり、昭和3年3月に卒業している。ということは、大正11年4月に入学していることになるだろう。一方、高瀬露の寶閑小学校勤務期間は大正12年10月~昭和7年3月だから、おそらく謙一は露にも教わっていたことになろう。なぜならば、露の同校での教え子である鎌田豊佐(鍋倉荒屋敷)は、寶閑小学校に1年生~4年生までの4年間(大正12年~15年頃)通っていてその後転校したのだそうだが、その4年の間露先生に教わったという。しかも、当時同校は小規模校だったので複式学級であり、学校全体で3クラスしかなかったという。したがって、鎌田と謙一は同じ学級で教わったとい可能性も高い。それから前掲書によれば、当時の同校の先生方の勤務期間は

高瀬 露:大正12年10月~昭和7年3月(8年6ヶ月)

熊谷良雄:大正15年4月~昭和5年3月(4年間)

櫻羽場秀三:大正15年9月~昭和8年3月(6年7ヶ月)

であり、その他の先生方は皆1年間以下の勤務である。そして当時同校職員で勤務期間が一番長いのは露であった。だから、仮に謙一は露が担任でなくとも、露のことはある程度知っていたであろう。ちなみに、謙一の言う通り、当時の児童在籍数は昭和3年なら164名、昭和2年なら166名だから、このインタビューの映像を観ていると謙一はかなり高齢ではあるものの、記憶は確りしていることが判るから、謙一の証言内容は信憑性が高かろう。

したがって、

賢治は寶閑小学校に、少なくとも大正11年4月~昭和2年3月の5年間、年に3回~4回も農事講演にやって来ていた。

とほぼ断言できるだろう。しかも、同校の勤務期間が長かったせいもあろうから、露が間に入って賢治に童話の話を依頼していた、ということの蓋然性も極めて高いと言える。

<註六>『宮澤賢治と三人の女性』の巻頭で著者の森は、

宮沢賢治については、今までに数冊の傳記的著述はなされているが、やや完全とみられる「傳記」はない。今のところ、なかなか書かれる日も近く来そうもない。さて無事に頂上までのぼれるかどうか。…(筆者略)…

この本は、宮沢賢治を知るためのみちの、一つのともしびである。つまりに宮沢賢治と、もつともちかいかんけいにあつた妹とし子、宮沢賢治と結婚したかつた女性、宮沢賢治が結婚したかつた女性との三人について、傳記的にまとめて、考えてみたものである。

<『宮澤賢治と三人の女性』(森荘已池著、人文書房)、3p~>

と、巻頭で述べている。したがって、読者はこの本を「伝記」と思って読んだであろう。

捏造〈高瀬露悪女伝説〉の全国的流布

さて先に私は、

森荘已池は同書は伝記であるかの如くにその巻頭で宣言しているものだから、皆その言を信じ、これを「下敷」としたのだろう。しかも上田の指摘どおり、誰一人としてその検証もせず、裏付けも取らぬままにその拡大再生産等が繰り返されてきたから、次第に〈高瀬露悪女伝説〉が出来上がっていったというのが実情と言えよう。

と主張した。

ただしここで注意せねばならぬことは、この捏造された〈露悪女伝説〉を全国へ流布させた大半の責任はこの「下敷」にはまずないということだ。それは、この「下敷」も、そしてその後の再生産でも、ある時期までは高瀬露という実名を一切使っていなかったからだ。この〈伝説〉が全国的規模で流布したのは『校本宮澤賢治全集第十四巻』(筑摩書房)においてその実名が活字にされたことが切っ掛け(これがその「ある時期」に当たることになる)であり、それ以降であると言われるだろう。

それではこの〈悪女伝説〉が全国に流布した切っ掛けは具体的には何かというと、昭和52年頃になって突如「新発見(〈註一〉)」の書簡下書があったと銘打って『校本全集第十四巻』が「昭和4年の高瀬露宛と思われる書簡下書」を活字にしたことだ。しかし、「新発見」と銘打ってはいるものの、同巻のどこにもそれが「新発見」であることの説得力のある根拠は明示されていない。しかも同巻は、「本文としたものは、内容的に高瀬あてであることが判然としているが」と34pで述べてはあるが、その根拠も理由も何ら明示されていないから私にとっては全くもって判然としないし、一方で、一般読者の中はそのまま「判然としている」と真に受けてしまう人も多かろう。

しかしそのような読者を責めることはできないだろう。なぜならば、あの境忠一でさえも、

賢治が高瀬露にあてたことがはっきりしている下書きの中から問題の点だけをしぼってここに紹介してみたい。

まず第一に『校本全集』第十三巻では、「不5〔日付 あて先不明〕(四五四頁)」とある下書きである。

〈『宮沢賢治の愛』(境忠一著、主婦の友社、昭和53年)、156p〉

と述べているからである。つまり、境は「不5〔日付 あて先不明〕(四五四頁)」は「高瀬露にあてたことがはっきりしている」と断定しているが、少なくとも『校本全集』はそんなことは断定してなどいない。したがって私から見れば、境にして昭和53年には、推定が断定にすり替わって独り歩きしていたと言える。

ちなみに、『校本全集』はこのことについて、

第十三巻で、書簡「不5」として掲げたもの、およびその下書㈠~㈤は、新発見の書簡252cとかなり関連があるので、高瀬あてと推定し、新たに「252a」の番号を与える。

と述べているから、断定してなどいない。あくまでも推定である。

そしてその一方で、同巻所収のいわゆる「旧校本年譜」の担当者である堀尾青史はある対談で、境忠一の質問に対して、

今回は高瀬露さん宛ての手紙が出ました。ご当人が生きていられた間はご迷惑がかかるかもしれないということもありましたが、もう亡くなられたのでね。

<『國文學 宮沢賢治2月号』(學燈社、昭和53年)、177p>

と答えている。あるいは天沢退二郎氏は、『新修 宮沢賢治全集 第十六巻』の後記で、

おそらく昭和四年末のものとして組み入れられている高瀬露あての252a、252b、252cの三通および252cの下書とみられるもの十五点は、校本全集第十四巻で初めて活字化された。これは、高瀬の存命中その私的事情を慮って公表を憚られていたものである。高瀬露は、昭和二年夏頃、羅須地人協会を頻繁に訪れ、賢治は誤解をおそれて「先生はあの人の来ないようにするためにずいぶん苦労された」(高橋慶吾談)という態度をとりつづけた。公表されたこれらの書簡は、賢治の苦渋と誠実さをつよく印象づけるのみならず、相手の女性のイメージをも、これまでの風評伝説の類から救い出しているように思われる。高瀬はのち幸福な結婚をした。

<『新修 宮沢賢治全集 第十六巻』(筑摩書房)、415p>

と述べている。しかし、「ご迷惑がかかるかもしれない」とか「高瀬の存命中その私的事情を慮って」というのであれば、逆にこのような全く判然としていないものを活字にすることこそ公表を憚るべき(〈註二〉)だったのではなかろうか。

そして常識的に考えてみれば、この二人の発言から危惧されることが三つ浮かび上がってくる。その一つは、この「下書」群は「新発見」でも何でもなく、露が亡くなるのを手ぐすね引いて待っていて、亡くなったからそれまで隠し持っていたものを公にしたものもあるということ。そして二つ目は、『同十四巻』は「昭和4年の露宛と思われる書簡下書」というように、「昭和4年」と推定され、「露宛」と推定されると述べているのに過ぎないのだが、いわゆる推定記号の〔 〕が無視されて、それが「昭和4年の露宛書簡下書」という断定にいつのまにかすり替わってしまうのは時間の問題だったであろうということ。そして残りのもう一つは、もともとは「昭和4年」かどうかも「露宛」どうかも断定できない「書簡下書」がいつのまにか「昭和4年の露宛書簡」とか「昭和4年の露宛の手紙」という断定になって独り歩きし出すことだ。

そしてその懸念どおり、この「昭和4年の露宛と思われる書簡下書」がそのようものになって引用されている例が少なからずある。例えば、

賢治の露あて手紙が何枚か残っている。一九二九年(昭和四)年のもので、下書及び下書断片である。

<『宮沢賢治と幻の恋人』(河出書房新書)、155p>

あるいは、

けれども露とのつき合いは、それだけでは終わりませんでした。昭和四年には手紙のやりとりがあり、その中には結婚についての記述もあります。

<『宮澤賢治愛のうた』(もりおか文庫)、269p>

そして、

27 高瀬露あて(昭和4年 日付不明)下書

お手紙拝見いたしました。…(略)…

「われらにひとりの恋人がある」――高瀬露への手紙(一)

高瀬露 賢治の知り合った女性のうち最も大切な人とわたしには思われるこの人にあてた(と見られる)手紙の下書が幾つか残されている。…(略)…

28 高瀬露あて(昭和4年 日付不明)下書

重ねてのお手紙拝見いたしました。…(略)…

「われらにひとりの恋人がある」の二――高瀬露への手紙(二)

高瀬露の愛情告白の中に、私は独身主義をやめましたとでもあったのだろうか…(略)…

<『宮沢賢治の手紙』(大修館書店)、220p~>

のようにだ。

それともこれらの著者は何か新たな客観的な裏付けでも得られたのだろうか。寡聞にしてそのような裏付けがその後見つかったなどということを私は知らないし、残念ながら何れの著書にものそのようなものが見つかったなどというようなことは明記されていないから、私は訝るばかりだ。

よって、私はやはり独り歩きしてしまったのだと判断せざるを得ない。いくら露に対して配慮をしたかのように述べてあっても、客観的には露が昭和45年2月23日に帰天したのを見計らったようにして、はたして昭和4年かも、そして露宛かも共にはっきりしていない書簡の下書を、しかもこの上に、それまでは公的には明らかにされていなかった女性の名を突如「露」と決めつけて公的に発表してしまったことが、それが独り歩きし出した主たる原因だったと言わざるを得ない。あような曖昧なままで活字にすれば、それが勝手に独り歩きし出す虞があるであろうことを当事者は予見し、危惧しなかったのだろうか(あるいは、そのような公表の仕方は「死人に口なし」の悪用だと言う人だって中にはあるかもしれないが、それに対した何と弁明するのだろうか)。

そして、このような独り歩きが現実に起こっているくらいだから、筑摩書房が『校本全集第十四巻』において「新発見」というセンセーショナルな表現を用いて嘯きながら、「昭和4年の露宛と思われる書簡下書」を活字にしたことが切っ掛けとなって、それまで噂されていた〈悪女伝説〉が〈高瀬露悪女伝説〉となって全国に一気に流布してしまったであろうことは火を見るよりも明らかだろう。

<註一>『校本宮澤賢治全集第十四巻』(筑摩書房)28頁に、

新発見の書簡252c

という記述がある。

しかもそこには引き続いて、

推定は困難であるが、この頃の高瀬との書簡の往復をたどると

と前置きして、

……次のようにでもなろうか。

(1)高瀬より来信……

(7)252c……

本書簡に書かれた賢治の病状は……252a~252cはすべて四年末のものと推定し…

と長々と「推測」と「推定」を書き並べているが、「次のようにでもなろうか」というレベルのものを「宮澤賢治全集」において、しかも「推定は困難であるが」と言いつつも活字にすることははたして如何なものだろうか。

それにしても、同巻における「昭和4年の高瀬露宛と思われる書簡下書」群の扱いは方は、推定したものを基にさらに推定を繰り返すという推定のオンパレードであり、それを繰り返せば繰り返す程それが事実や真実であるということの蓋然性は急激に低下してゆくから、結局あやかしだらけである。

<註二> 平成28年11月12日、あるクリスチャンの方から、

敬虔なクリスチャンであればあるほど弁解をしないものです。

ということを教えていただいた。そしてこのことを知って私は上田哲の露についての次の記述、

彼女は生涯一言の弁解もしなかった。この問題について口が重く、事実でないことが語り継がれている、とはっきり言ったほか、多くを語らなかった。

<『図説宮沢賢治』(上田、関山等共著、河出書房新社)、93p~>

を思い出した。そういうことではなかったとは思うが、結果的にはこの露の「生涯一言の弁解もしなかった」という敬虔深さを利用してしまったのではなかろうか、と。事情を慮ったのは露に対してではなく、結果的には『校本宮澤賢治全集第十四巻』の出版事情に対してだったのだという誹りを受けかねないと。もともと、全く判然としていないものを活字にすることこそ公表を憚るべきだったのではなかろうか

〈文字数がオーバーしましたので、続きは〝冤罪とも言える〈悪女 高瀬露〉(続き)〟へ〉

*******************************************************************************

《鈴木 守著作案内》

◇ この度、拙著『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』(定価 500円、税込)が出来しました。

本書は『宮沢賢治イーハトーブ館』にて販売しております。

あるいは、次の方法でもご購入いただけます。

まず、葉書か電話にて下記にその旨をご連絡していただければ最初に本書を郵送いたします。到着後、その代金として500円、送料180円、計680円分の郵便切手をお送り下さい。

〒025-0068 岩手県花巻市下幅21-11 鈴木 守 電話 0198-24-9813☆『「涙ヲ流サナカッタ」賢治の悔い』 ☆『宮澤賢治と高瀬露』(上田哲との共著) ★『「羅須地人協会時代」検証』(電子出版)

なお、既刊『羅須地人協会の真実―賢治昭和二年の上京―』、『宮澤賢治と高瀬露』につきましても同様ですが、こちらの場合はそれぞれ1,000円分(送料込)の郵便切手をお送り下さい。

☆『賢治と一緒に暮らした男-千葉恭を尋ねて-』 ☆『羅須地人協会の真実-賢治昭和二年の上京-』 ☆『羅須地人協会の終焉-その真実-』

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます