1980年に最初に宇宙インフレーション理論を提唱したマサチューセッツ工科大学(MIT)の物理学者アラン・グースは、「ビッグバンとインフレーションによって誕生した宇宙を、無から有が生じる、ただで何かを得るということで、“究極の無料ランチ”である。そして、マルチバースは、この宇宙で観測されている多くの特異な事柄に、1つの十分に考えられる説明を与える」と述べている。

また、MITの物理学者マックス・テグマークは、「“混沌とした”インフレーションから生まれたマルチバースにおいて、ビッグバンはほんの始まりにすぎず、そこから数多くの宇宙が誕生し、それらは互いに想像を絶するほどの距離で隔てられている。そして、マルチバースは、おそらくはどこまでも広がっている」とサイエンス誌に書いている。

それでは、グースと同時期に宇宙インフレーション理論を提唱した佐藤勝彦(自然科学研究機構長)博士は、インフレーションとマルチバースについてどのように考えているのであろうか。

幸いにも2013年6月に集英社文庫から出版された「宇宙は無数にあるのか」と2013年12月に日経サイエンス社から出版された「宇宙の誕生と終焉」プロローグ記事“宇宙創生から未来へ”の二冊の書籍から拾い出してみることにします。

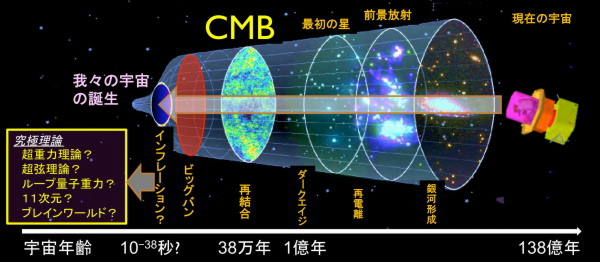

二〇世紀前半にハッブルが宇宙の膨張を発見したことで、この世界には「始まり」があることがわかりました。しかし、宇宙がどのように始まったのかは、いまだに謎に包まれています。「宇宙はビッグバンで始まった」と誤解している人もいますが、いきなり「火の玉」が生まれたわけではありません。

ビッグバンの直前に、インフレーションと呼ばれる急激な膨張が起こりました。これはビッグバンがどのように起きたのかを説明する理論でした。真空の相転移に伴って、膨大な熱エネルギーが放出されたのです。

したがって、宇宙が膨張しているのは「火の玉から始まったから」ではありません。ビグッバンという大爆発の勢いで現在まで膨張しているかのようなイメージを抱いている人が多いのですが、宇宙はビッグバン以前から膨張を始めていたのです。そもそも、ガモフがビッグバン理論を提唱するまで、宇宙の始まりに「火の玉」が必要だとは思われていませんでした。

膨張している以上、過去に遡るほど宇宙は小さいので物質の密度は高まりますが、温度は必ずしも高くなくてかまいません。アインシュタイン方程式から「膨張宇宙」のモデルを導き出したフリードマンやルメートルも、初期の小さい宇宙が「熱かった」とは言っていなかったのです。

ガモフがビッグバン理論を唱えたのも、「小さい宇宙は温度が高かったはずだ」と考えたからではありません。彼は「宇宙初期にあらゆる元索が合成されるにはどうすればよいか」という問題を考えた末に、「火の玉が必要だ」という結論にいたったのです。

ところが、ビッグバンで作られる元素は宇宙に存在する水素・ヘリウムを主とするごく一部の元素しかあり得ないことがわかりました。にもかかわらず、ビッグバンが起きたことは宇宙マイクロ波背景放射(CME)の発見によっ裏づてけられています。理論の前提は必ずしも正しくはなかったのです。

物体は温度が高いほど波長の短い光(電磁波)を発するので、もし初期宇宙が超高温の「火の玉」だったのであれば、その空間は波長の短い電磁波で満たされていたでしょう。電磁波の波長は空間が二倍になれば二倍、四倍になれば四倍に引き伸ばされますから、ビッグバンで生まれた電磁波も宇宙が膨張するにつれて波長が長くなります。

ガモフたちは、それが現在は波長の長いマイクロ波となって、宇宙全体を満たしているはずだと予想しました。これを先述したように「宇宙マイクロ波背景放射」と呼びます。

そして1964年、アメリカのベル研究所で衛星通信の開発研究をしていたベンジアスとウィルソンが、宇宙のあらゆる方向から飛んでくるマイクロ波を見つけました。当初、二人はそれが何であるか気づかず、ノイズとしか思いませんでした。ところが、連絡を受けたCMBの研究グループが検証してみると、このマイクロ波の波長はガモフたちの予測した数値と一致していたのです。

この大発見によって、宇宙が「火の玉」から始まったことが裏づけられました。138億年という時間をかけて地球に届くCMBは、いわば「ビッグバンの化石」のようなものなのです。ただし、その光(電波)によって「見える」のは、宇宙誕生の瞬間ではありません。

宇宙が始まって「火の玉」になったとき、そこで生じた光はまっすぐに飛ぶことができませんでした。というのも、超高温の高エネルギー空間では粒子の運動が活発なので、陽子(水素の原子核)が電子を捕まえることができません。これを「プラズマ(電離)」状態といいます。光は自由に動いている電子にぶつかると散乱してしまうため、プラズマ状態の空間ではまっすぐに進めません。いわば「電子の雲」に閉じ込められた状態になるのです。

しかし「火の玉」が膨張するにしたがって、空間のエネルギー密度が下がるため、やがて電子は陽子に捕まって水素原子になります。自由に動き回る電子がいなくなると、光はそれに邪魔されることなく直進できる。そうなるまでに、38万年ほどかかりました。

「電子の雲」が消えて光がまっすぐ進めるようになったので、これを「宇宙の晴れ上がり」と呼びます。光はそのときから宇宙空間をまっすぐに飛び、138億年かけて現在の地球に届きました。それがCMBにほかなりません。つまり私たちはCMBをキャッチすることで、誕生から38万年後の宇宙を見ていることになるわけです。

そうなると今度は、宇宙の晴れ上がる前の「火の玉」が生まれた理由を考えなければいけません。

そして、それを急速な膨張の結果として説明したのが、インフレーション理論でした。ガモフのビッグバン理論は、「火の玉」の意味を取り違えていたとはいえ、結果的に「宇宙の始まり」に迫る大きな手がかりを与えてくれたといえるでしょう。

それ以前の宇宙には水素原子が存在しなかったのですから、当然、星や銀河のような構造物はありません。しかし陽子が電子を捕まえて水素ができると、それまではガスとして漂っていた物質が固まり、星が作られるようになります。

そうなるためには、ガス状に広がった粒子の分布に何らかの濃淡(ムラ)がなければいけません。ガスが均一に広がっていたのでは、お互いの重力が釣り合ってしまうので、固まりはできないでしょう。物質の密度が濃い部分が強い重力で周囲の物質を引き寄せ、それがやがて星になるのです。

だとすれば、宇宙空間には生まれた瞬間から何らかのデコボコがあったに違いありません。もし宇宙がデコボコのない均質な空間として生まれていたら、星や銀河は作られず、私たち人間も生まれていないのです。

実は、「インフレーション理論」で、そのデコボコがビッグバン以前に仕込まれていたことを理論的に指摘しています。その理論が正しければ、ビッグバン以前に生じたデコボコはCMBにも反映されます。晴れ上がった宇宙から放たれた光の分布は均一ではなく、ほんのわずかなムラがあるはずなのです。

1964年にベンジアスとウィルソンがCMBを発見した当時は、まだ観測精度が低かったため、マイクロ波の分布にムラがあることまではわかりませんでした。宇宙の全方向から同じ強さのマイクロ波が届いているようにしか見えなかったのです。

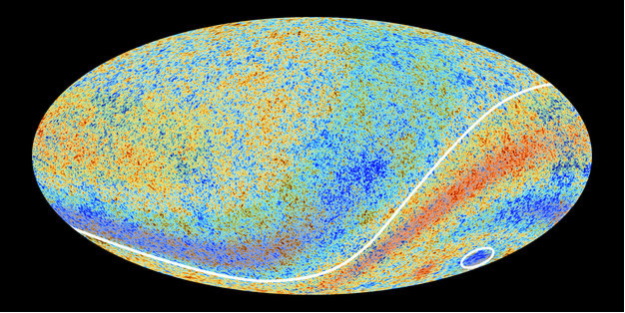

しかし、2013年3月に、欧州の天文衛星「プランク」の観測による初の宇宙マイクロ波背景放射の全天マップが発表されました。、宇宙誕生からわずか38万年後に放たれた光の波長が伸びて現在マイクロ波として観測され、誕生直後の宇宙に存在したわずかな密度のムラが反映されています。こうしたムラは宇宙誕生直後に起こった宇宙空間の急激な膨張(インフレーション)で大規模に広がり、その後恒星や銀河などの構造が生まれる種となっていると考えられています。

「プランク」による宇宙マイクロ波背景放射(CMB)の全天マップ。標準モデルと合致しない温度分布の非対称性(カーブ線)や大規模な低温領域(白い囲み)が見られる(図では着色して強調)。過去の観測でも示唆されていたものが、今回はっきりと確認された。(提供:ESA and the Planck Collaboration)

今では、この様な観測結果をコンピューター処理することで、物質の濃い部分にガスが集まって最初の星を作り、その星が集まって銀河を形成していくプロセスを見事に再現されています。その研究によれば、この宇宙に存在する銀河は、「蜂の巣構造」になります。

今後はますます望遠鏡による観測技術が発達し、これまで見えなかった遠い星や銀河が見えるようになるでしょう。宇宙では距離が遠いほど「過去」を見ていることになりますから、これは宇宙の「空間」と「時間」の両方を把握するのに役立ちます。

前回のブログ記事は、「大栗博司のブログ」を中心にして、纏めようとしたのですが、さすがに日本を代表する物理学者ですので、理解に苦しむ「数値比」が出現してきます。これについて解説も書き加えておかないとブログ自体の内容が理解不能になってしまいそうです。

このブログの中に、BICEP2実験の結果「宇宙初期の量子ゆらぎでできた重力波の強さを表す r 比と呼ばれる量が約0.2である」と書いていましたので、r比について書き加えることにします。

インフレーション宇宙を検証するCMB偏光の観測は、インフレーション期(宇宙誕生後約10^–38秒の世界)に生成された原始重力波による時空のゆがみは、CMB偏光分布にBモードと呼ばれる特殊なパターンを生成し、その観測は宇宙創生に関する新たな知見を人類にもたらすと期待されてます。

代表的インフレーションモデルでは、原始重力波の強さに相当するパラメータr(テンソル・スカラー比)に関して、r>0.002という下限が存在し、さらに多くのインフレーションモデルではr>0.01と予言されています。

今回の観測ではr比が0.2だったので、一般相対論と量子力学を統合するプランク・スケールよりも2桁下です。

原始重力波の観測に特化する場合、大きな望遠鏡を宇宙空間に持つ必要はなく、宇宙空間における比較的小型の望遠鏡による観測と、今回のように南極の大型望遠鏡による観測の組み合わせで究極の観測が可能になるかも知れません。

「インフレーション宇宙からの信号の発見」に留まらず「原始重力波の発見」という大発見をも達成出来れば、基礎科学に与える影響は絶大なものとなるでしょう。また、たとえ多くのインフレーション理論の予測と異なり原始重力波が発見されない場合でも、インフレーションのエネルギースケールに上限を得ることができ、究極理論の候補を絞り込むことができるため、宇宙論、素粒子物理学の双方にとって、観測の意義は極めて大きいといえます。

今回のBICEPチームプロジェクトの観測結果に関連した記事が、3月19日にNational Geographic Newsより「 重力波観測で開く“多宇宙”への扉」として記載されていましたので、このブログに転載します。

「 重力波観測で開く“多宇宙”への扉」

Dan Vergano

National Geographic News March 19, 2014

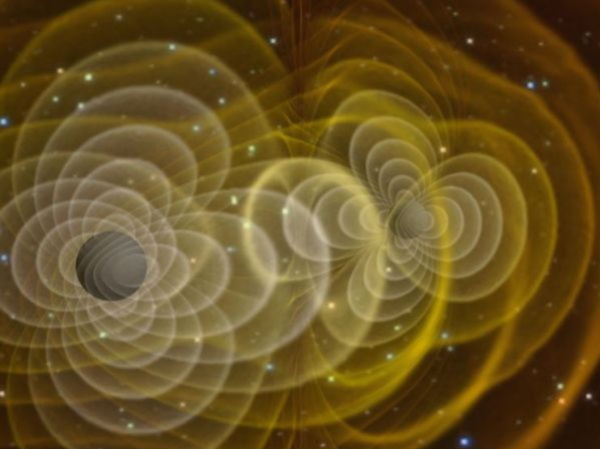

ビッグバン後に広がっていった重力波の存在は、我々の暮らす世界が多くの宇宙からなる「マルチバース(多宇宙)」であることを示しているという。

というのも、このほど初めて観測された重力波は、初期宇宙の“インフレーション”がとりわけ強力で、多くのものを生み出す現象だったことを示しているからだ。宇宙インフレーションとは、約138億2000万年前のビッグバン直後、ほんの一瞬の間に、初期宇宙が我々の知る宇宙の何倍ものサイズに指数関数的に膨張したとする理論だ。

「インフレーションが起こればマルチバースが生まれることを、ほとんどのモデルが示している」と、スタンフ ォード大学の物理学者で、宇宙インフレーション理論の提唱者の1人であるアンドレイ・リンデ(Andrei Linde)氏は述べる。南極にあるBICEP2望遠鏡を用いた天体物理学チームによる重力波の初観測は、米国時間3月 17日にハーバード・スミソニアン天体物理学センターにおいて発表され、リンデ氏も会場で発言した。

BICEP2チームの観測結果が裏付けるモデルでは、宇宙の膨張プロセスはあまりに強力なため、1度では終わらず、ビッグバンが始まると繰り返し、さまざまな形で起こる。

「マルチバースは、この宇宙で観測されている多くの特異な事柄に、1つの十分に考えられる説明を与える」 と、1980年に最初に宇宙インフレーション理論を提唱したマサチューセッツ工科大学(MIT)の物理学者アラン・グース(Alan Guth)氏は述べる。「例えば、生命が存在することなどに」。

◆無料のランチ

グース氏は、ビッグバンとインフレーションによって誕生した宇宙を、無から有が生じる、ただで何かを得るということで、“究極の無料ランチ”と表現している。

一方、リンデ氏はそれどころか、宇宙は想像しうる限りの無料ランチを詰め込んだ“バイキング料理”だと考えている。

すなわち、ビッグバンの後には、我々の知る恒星や惑星に満ちた宇宙から、それよりはるかに多くの次元を有する一方、原子や光子といったありきたりなものが存在しない奇抜な宇宙まで、ありとあらゆる種類の宇宙が誕生したというわけだ。

“混沌とした”インフレーションから生まれたマルチバースにおいて、ビッグバンはほんの始まりにすぎず、そこから数多くの宇宙が(我々の宇宙を含めて)誕生した。それらは互いに想像を絶するほどの距離で隔てられているが、マルチバースは一体どこまで広がっているのか? おそらくはどこまでも広がっていると、MITの物理学 者マックス・テグマーク(Max Tegmark)氏は「Scientific American」誌に書いている。

◆食い違いの謎

「マルチバース理論は好きだが、支持はしない」と話すグース氏だが、それでも、マルチバースが宇宙に関する 多くの説明のつかない事柄を説明できることは認めている。

例えば、1998年に宇宙の銀河が加速して膨張しているように見えることが発見された。銀河は互いの重力で引き合うため、理論上は膨張は減速するはずだ。2011年にノーベル物理学賞を受けたこの発見は、一般に“ダークエネルギー(暗黒エネルギー)”の存在を示唆するものだと考えられている。ダークエネルギーは宇宙において 重力にさからうエネルギーで、その性質は謎に包まれている。

「我々の計算(したダークエネルギー)と実際の観測結果は、非常に大きく食い違っている」とグース氏は述べる。量子論では、宇宙の真空において素粒子が生まれたり消えたりを繰り返しており、そのことから真空にはエネルギーが与えられているはずだと考えられているが、この真空のエネルギーの理論計算による値は、銀河の観測結果から導き出される値より120桁も大きい。

しかしマルチバースなら、この食い違いにも説明がつく。インフレーションによって誕生した多種多様な宇宙の中で、我々の住む宇宙はたまたまダークエネルギーが比較的弱い、数少ない宇宙の1つなのかもしれない。

マルチバースで説明がつく可能性のある謎はほかにもある。それは、“超弦”理論が予測する次元の数だ。超弦理論は、素粒子は小さなエネルギーの弦であるとするものだが、この理論が成立するには、我々が実際に観測している4次元ではなく、11次元が必要となる。これもまた、宇宙が我々の住む宇宙だけでなく、ありとあらゆる宇宙が存在することを示しているのかもしれない。

◆生命と宇宙

宇宙学者の目から見ると、我々の宇宙は不気味なほど生命に都合よく調整されている。電子を原子に結びつけている力の強さから、重力の相対的な弱さに至るまで、あらゆる物理定数が完璧に調和しなくては、惑星と太陽も、生化学も、そして生命そのものも存在しえない。4つ以上の次元をもった宇宙では、原子は互いに結びつくことができないと、グース氏は指摘する。

もしも我々の宇宙が、ビッグバンによって誕生した唯一の宇宙なら、これらの生命に好都合な性質が存在することは、ほとんど奇跡のように思える。しかし、無数の宇宙が存在するマルチバースなら、生命に都合のよい宇宙が偶然わずかに誕生していても不思議はなく、我々はたまたまその1つに住んでいるだけなのかもしれない。

米国の東海岸時間の3月17日月曜日の正午(日本時間の18日の深夜1時)にハーバード・スミソニアン天体物理学センターで、BICEP2望遠鏡の観測結果についての発表がありました。

BICEPとは Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization の略で、南極点の近くのアムンゼン‐スコット基地に設置された望遠鏡を使い、138億年前の宇宙の始まりに発せられた、宇宙背景マイクロ波輻射(CMB)の偏光の観測を行うものです。南極の基地に設置された望遠鏡が、第2世代のBICEP2です。

米カリフォルニア工科大などの研究グループが、南極に設置した電波望遠鏡による観測で、初期宇宙の時空間の量子的な揺らぎを起源とする原始の重力波の存在を、世界で初めて確認しました。宇宙が誕生直後に急膨張(インフレーション)した証拠を初めてとらえました。

宇宙が誕生した瞬間、驚くほど強力な重力波が広がっていった事実が最新の研究によって明らかとなった。「誕生直後に急膨張した」とする「宇宙インフレーション理論」を裏付ける決定的な証拠が、初めて観測されたことになる。

私たちの宇宙は、「ビッグバン」とよばれる大爆発で約138億年前に誕生したとされています。誕生時は原子よりもはるかに小さかった宇宙が、光速を超えるスピードで急膨張した。その後で、大量のエネルギーが放出された。「ビッグバン」という言葉は、この放出の瞬間を指す場合と、その前の急膨張の時間なども指す場合があります。

誕生後約38万年の間は高温高密度のプラズマ状態にあり、電子などの荷電粒子に邪魔をされて、光はまっすぐに進むことができませんでした。しかし、宇宙が膨張して温度が下がり、光を遮っていた電子が陽子と結びついて水素原子になると、宇宙が晴れ上がりました。このときの光が、138億年を越えて現在の私たちまでまっすぐに飛んできたものがCMBです。このCMBには、38万歳の若々しい宇宙の姿が残されているのです。

CMBは天空全域に広がっており、わずかな温度差から、「宇宙誕生の38万年後に物質がどこで凝縮していったのか」が判明する。また、この温度パターンはマイクロ波の誕生時の状況を現在に伝えるスナップショットとして機能する。CMBの放射後、物質はさらに凝縮が進み、銀河団が生まれて宇宙を満たし、今日に至ているとされています。 研究チームは、今回の観測では重力波を直接観測したわけではなく、CMBに与えた影響をとらえたことになります。

インフレーション模型は、佐藤勝彦(自然科学研究機構長)と米物理学者アラン・グース博士が1980年代初めに提唱したの理論で、宇宙の初期条件に関する様々な謎を説明する最も有力な理論です。この理論では、ビッグバンの以前に宇宙が指数関数的に膨張した時期があった(10のマイナス36乗秒の間に、宇宙の大きさが10の26乗倍になった)とされています。この指数関数的な膨張によって、宇宙の初期の物質の揺らぎが引き伸ばされて固定される。これを確認したのがCOBE実験だったと解釈されています。

今回の研究では、インフレーション理論の裏付けとともに、「重力波」の存在を間接的ながらつかめたことにも、大きな意義があります。重力波は、物を引っ張る力である重力が、時空の振動(波)として伝わっていく現象。アインシュタインの一般相対性理論(1915~16年)でその存在が予測され、多くの研究グループが観測に挑んできました。

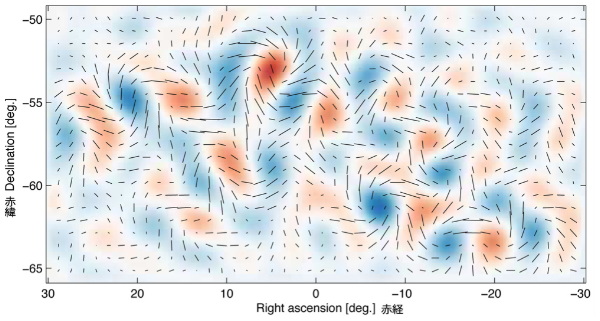

一般相対性理論によると、重力を伝えるのは時間や空間の歪みです。この理論を量子力学と組み合わせると、物質だけでなく、時間や空間も量子力学の効果で揺らぐと考えられます。そして、インフレーション模型は、この時空間の揺らぎが、重力波となり、宇宙の晴れ上がりまで伝わってくることを予言します。1990年代の理論的研究により、初期宇宙に重力波が存在すると、それはCMBの偏光にBモードと呼ばれる渦状のパターンを引き起こすことがわかりました。

CMBのBモード偏光は、原始の重力波以外にも、ビッグバンの後に形成された銀河などの重力によって光の伝わり方が変化することでも起きます。そして、この効果は、すでに南極点望遠鏡でも観測されています。この効果は、南米チリのアタカマ高原で行われているPOLARBEAR実験でも確認されています。原始の重力波の存在を確認したというためには、Bモード偏光からこのような効果をきちんと引き去る必要があります。

インフレーションからの重力波が、CMBの偏光に「Bモード」と呼ばれるかすかなねじれパターンを生じさせる。黒い線がCMBの偏光方向を示し、ねじれの程度に応じて色付けがされている。(提供:The BICEP2 Collaboration)

今回のBICEPチームプロジェクトの観測から、このCMBにBモード偏光(偏光:電磁波の振動方向の偏り)が見出されました(画像)。Bモード偏光は、インフレーション由来の原始重力波が時空をゆがめることにより生じるとされるパターンで、3年間にわたるデータの精査から間違いなく原始重力波を起源とするCMBの偏光を確認したのことです。もしこれが正しいとすると、そこには次の4つの意義があると思われます。

(1) 原始重力波の確認は、インフレーション模型の検証になる。

インフレーション模型は、宇宙の様々な謎を説明する強力な理論ですが、これまで決定的な証拠が見つかっていませんでした。原始の重力波はインフレーション模型に特有な予言なので、その存在が確認されれば、インフレーション模型が検証されたことになります

(2) Bモード偏光の観測により、インフレーションの機構が明らかになる。

重力波の強さは、インフレーションを引き起こすインフラトンと呼ばれる粒子のポテンシャル・エネルギーや、インフラトンの変動の大きさと関係があります。原始の重力波を原因とするBモード偏光の性質を調べることで、インフレーションがどのように起きたのか、どのように終わったのかを理解するヒントが得られるはずです。

(3) 量子重力の効果の始めての観測である。

重力の理論(一般相対性理論)と量子力学の統合する量子重力理論の完成は、20世紀からの宿題です。超弦理論はこれを達成する最も有望な理論とされていますが、まだ実験的に検証されていません。原始重力波が確認されたのなら、初期宇宙の量子重力の効果が観測できたことになり、超弦理論のような量子重力理論を検証する道が開けたことになります。

(4) 誕生38万年以前の宇宙の姿を見ることができる。

宇宙の晴れ上がりは誕生の38万年後のことでした。その以前には、宇宙はプラズマ状態にあったので、その状態を光を使って直接観測することはできません。しかし、重力波はプラズマに遮られることなく進みます。ですから、重力波の効果を使えば、宇宙の歴史をさらに遡って観測できるはずです。

BICEP2実験の結果では、宇宙初期の量子ゆらぎでできた重力波の強さを表す r 比と呼ばれる量が約0.2であるとの発表でした。これは、予想されていた値よりも大きく、驚きでした。

ニュートンの万有引力では、重力の強さは質量に比例します。アインシュタインの理論では、エネルギーと質量は等価なので、重力の強さはエネルギーで決まるといってもよいわけです。ですから、原始の重力波がインフレーションの時期に起きたとすると、重力波の強さはインフレーションのエネルギーの大きさと関係があることになります。

r 比が0.2であったということは、インフレーションのエネルギーが、ヒッグス粒子の質量をエネルギーに換算したものより14桁も大きい。一方、一般相対論と量子力学を統合するプランク・スケールと比較すると、2桁下です。ですから、これまで素粒子物理学で実験されてきたエネルギーよりはるかに大きく、超弦理論のように一般相対論と量子力学を統合する理論のエネルギーには近いということになります。

また r 比は、インフレーションを引き起こすインフラトンと呼ばれる場の変動の大きさとも関係があります。r 比が0.2であったということは、インフラトンの変動幅がプランク・スケールよりも大きかったということです。超弦理論からインフレーション模型を導くときには、インフラトンの変動幅がこれほど大きいということは重要な制限になります。今回の結果は、超弦理論の理解にも重要な情報を与えることになりそうです。

BICEPチームは3年間をかけてデータを解析し、誤差をつぶしてきたそうで、r 比がゼロでない確率(つまり、原始の重力波が存在していた確率)は7シグマだそうです。

7シグマとは、誤差による間違いの確率が4000億分の1以下という意味で、実験結果が正しい確率が99.99999999974パーセントということもできます。これに対し、2012年にCERNのLHC実験で「ヒッグス粒子と思われる粒子が発見」されたとの発表があったときの精度は5シグマで、誤差の確率は174万分の1でした。BICEPチームの誤差の解析が正しければ、原始の重力波の存在が確認されたことになります。

原始の重力波の存在はインフレーション模型の重要な予言なので、BICEPの結果が確認されれば、インフレーション模型が検証されたことになります。

「宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか」という本が、今年の1月15日に新潮社から出版された。

著者は、ロジャー・ベンローズその人である。

ペンローズは、あの「車椅子のニュートン」と呼ばれる天才物理学者として、良く知られているホーキング博士の師匠といわれている。そして、ペンローズが、まだ子供の頃に版画家エッシャーの不思議絵の科学的なヒントを与えた人物としても有名である。

しかし、ペンローズの本当の専門は「一般相対性理論」で、この理論を駆使した論文をたくさん書いている。そして、彼の最新の理論は、「革命的な宇宙論」であり、その内容の過激さゆえに、物理学者たちを震憾させている。

この本のペースになった論文は「Proceedings of EPAC」に二〇〇六年に発表されたもので、論文の題名は「ビッグバンの前:ばからしいほど新しい観点と、その素粒子物理学への影響」である。ほぼ、4ページの短い論文の中身が、今回、そのまま一般向けに336ページの本に化けたように思われる。また、ペンローズは自説を「CCC」(Conformally cyclic Gosmorogy 共形・循環・宇宙論)と名づけている。この頭文字をとった略称は、いかにも学者らしい。

本の題名から察しが付くことですが、この本のスタートから、現代の物理学者を悩ませている難問というか矛盾について熱力学の第二法則を語っています。

ビッグバンの頃、宇宙は熱くて小さかった。本来、熱くて小さい物体のエントロピーは大きいはずである(おおまかに、整頓された状態はエントロピーが小さく、不規則でばらばらな状態はエントロピーが大きい)。エントロピー増大の法則が正しいのであれば、そもそも宇宙の始まりのエントロピーは小さかったはずである(最初は小さくないと、その後、どんどん大きくなることはできない)。

ところが、宇宙の始まりを計算してみると、熱くて小さいので、とてもじゃないが、整頓された状態とは程遠い。つまり、宇宙の始まりのエントロピーは大きかったことになる。宇宙の始まりは秩序だっていた(=エントロピーが小さい)のか、それとも、混沌としていた(=エントロピーが大きい)のか?

この矛盾に対して、なんと、ペンローズは、宇宙の始まりと終わりが「同じ」だと主張する。つまり、この宇宙がどんどん膨張して、薄まっていって宇宙が終わったら、それは実は、宇宙の始まりのビッグバンだというのである。

宇宙の始まりと終わりが「同じ」だなんて、神話に登場するウロボロスの蛇そのものである。たしかにペンローズが自説を「ばからしいほど新しい」と形容する理由が分かる。しかし、そこはペンローズのこと、単なる思いつきではなく、きちんと納得できる理論的な裏付けが存在するはずである。

そもそも、アインシュタインの相対性理論では、速く動く物体の時計は光速に近づくに従ってだんだんゆっくり進み、光速で移動する物体の時間は「静止」する。光子のように重さがゼロだと常に光速で移動する。すなはち、光速で動き回る物体にとっては、時間が経つことはない。

ペンローズは、数学的、物理的な理由から、宇宙の始まりと終わりでは、重さゼロの粒子しか存在しないと論じ、そこでは長さや時間が意味をもたなくなり、物理的に重要なのは「角度」だけになると主張する。長さや時間よりも角度のほうが基本的な意味をもつであろうことは、数学や物理学の世界では、自然と納得できる主張なのである(この角度の重要性が「共形」という専門用語であらわされる)。

そして、その数学的な同等性を根拠に、ペンローズは、「宇宙の始まりと終わりは同じだ」という驚愕の結論に達する。また、その過程で、宇宙の始まりのエントロピーが小さかったと結論づけるのである。

つまり、ペンローズが正しければ、われわれは、永遠に循環する「サイクリック宇宙」に棲んでいることになる。

私は、このブログで、数回にわたりペンローズの新しい宇宙論について書き込んでいます。

その理由として、「宇宙の始まりと終わりは同じだ」とする考え方こそが、人類の宇宙に対する想いに革命をもたらす可能性があると思っています。それはちょうど、コペルニクスやガリレオが地動説を唱え、人類の宇宙観を変えた状況に似ている。

いまのところ、ペンローズの主張が正しいのかどうか、誰にも判断がつかないが、コペルニクスやガリレオと同時代の人々も、地球が動いているのか、天が動いているのか、判断がつかなかったはずです。われわれはみな、宇宙の住人である以上、この宇宙の過去と未来についての革命的な主張を知ることは、われわれの住処を知ることにほかならない。

ペンローズは、数理物理学者なのだから、本来は四ページの論文を書いて、それっきりでもいいはずです。しかし、ペンローズが、難しい数式は全て附録に「押し込め」、あえてこの本を書いた理由は、専門家だけでなく、一般の人々にも自らの革命的な宇宙論について知ってもらいたいと願ったからなのでしょう。

ペンローズの“忘れられた考案”が超ひも理論と結びついて新展開

ペンローズは1960年代後半,物理学の統一理論を打ち立てるための斬新な「ツイスター理論」を考えついた。空間と時間のなかで粒子がどう運動し相互作用するかを説明しようとするのではなく,空間と時間そのものが,もっと深いレベルの実在から生まれてくる派生的なものなのであると,ペンローズは提唱した。だが,この「ツイスター理論」が広まることはなく,数少ない支持者も概念的な問題で身動きが取れなくなった。他の多くの統一理論の試みと同様,ツイスターは見捨てられた。

2003年10月,ペンローズはプリンストン高等研究所に立ち寄り,統一理論の有力候補「ひも理論」の第一人者ウィッテンに会った。ペンローズはひも理論を一時的な流行りだと批判してきたので,ウィッテンからそれをとがめられるとばかり思っていたが,忘れられた彼のツイスター理論についてウィッテンが話をしたがっていると知って驚いた。

その数カ月後,ウィッテンはツイスター理論とひも理論を結びつけた97ページに及ぶ論文を発表してツイスターを復活させ,ひも理論を厳しく批判する人々にも強い印象を与えた。これをきっかけに,理論家たちは空間と時間とは何かを考え直している。そうした研究から,通常の素粒子物理学では非常に難しい問題を簡単に解く計算手法がすでに生まれた。

ウィッテン論文以前は,ツイスター理論とひも理論の研究者は別々の集団を作り,異なる言語を話しているようなものだった。ペンローズらが一般相対性理論の研究で名をなしたのに対し,ひも理論研究者たちは素粒子物理学の伝統を受け継いでいる。

オックスフォード大学のメイソンは1987年にペンローズとともにシラキュース大学を訪れた際にひも理論に関する議論を無視したが,いまにして思えば,ひも理論研究者と議論していれば貴重な手がかりが得られたかもしれないとみる。

「私たちは素粒子物理学のセミナーには行かなかった。相対論研究者だったから」とメイソンはいう。

ペンローズのもともとの狙いは,量子力学の原理を空間と時間にどのように適用するかを再検討することであった。従来の考え方では,極微の量子スケールでは時空の幾何構造が揺らぎ,事象どうしの関係が変わってくる。だとすると,ある事象を引き起こしたはずの事象がもはや原因ではなくなるなど,タイムトラベル物語に出てくるようなパラドックスが生じる。

これに対しツイスター理論では因果の順序が第一の基本で,揺らぐことはない(「ひねり回転」を意味するツイスターという名は,自転する粒子の周りの因果関係がどのように見えるかにちなむ)。因果関係が揺らぐのではなく,事象が起こった場所と時間が揺らぐ。

ツイスター理論の研究者たちはこの考え方を精緻に理論化することはできなかったのだが,ひも理論研究者たちが「時間と位置が曖昧な事象」が1本のひもにほかならないことを示したことで,それが可能になった。

一方,ひも理論のほうは,空間の生成に関する有望なアイデアがありながら,手をつけられずにいた。ひも理論研究者たちは1997年,「4次元空間を高速で動き回る粒子は5次元空間で相互作用するひもと同じだ」と推測した。この新たな次元は“飛び出す絵本”の絵のように現れるのだが,生じるのは非常にゆがんだ空間次元が1つだけだった。しかし現在までに,ツイスター理論の概念を使って,通常の空間の次元(さらには時間まで)がどのように生まれ出るのかが示された。

「時空は派生物」という考え方は極めてもっともだと,多くの理論家が認めている。オックスフォード大学のホッジスは,私たちは時空を直接に認識しているのではないと指摘する。届いた情報をもとに,ある事象が特定の時間に特定の場所で起きたと推定しているのである。

「時空の各点を基本的なものと見なすこの考え方は,うわべだけの偽りだ」とホッジスはいう。実際,重力による時空のゆがみや,よく知られた量子間の“気味の悪いつながり”(量子もつれ)によって,明確な位置と時間の概念は破綻している。

空間と時間をうまく再構築できるかどうかは別としても,ツイスター理論とひも理論はすでに素粒子物理学者たちから大いに慕われている。

単純な粒子衝突を記述する場合でも,何万もの項を含む一連の方程式が必要で,それらの項はかの物理学者ファインマンが1940年代に考案した方法に基づいて書かれている。ほとんどすべての項は最終的には相殺されて消えるのだが,どれが消えるかを前もって知ることはできないので,すべての項をゴリゴリ計算しなくてはならない。

これに対しツイスター理論とひも理論にヒントを得た新方法は,ファインマンの方法が考慮していなかった「対称性」に着目し,計算の重荷となる項を最初から減らす。かつて数学の天才たちもお手上げだった計算が,たったの2~3週間で可能となった。「ファインマンがこれを見たら大喜びするに違いない」とカリフォルニア大学ロサンゼルス校のバーンはいう。

いま生まれつつある時空の新理論は仮説の段階だし,数学的に非常に難解なので,直接関係している物理学者たちでさえ進展状況を追いきれていないと認める。時空が派生構造にすぎないとしたら,それにもかかわらず私たちにこれほど現実的に見えるのはなぜなのだろうか。理論家たちはまだ説明できていない。

命のない物質から生命が生じるように,時空もどうにかして形作られるに違いない。その過程がどうであれ,それは原子より小さなスケールだけの話ではありえない。サイズの概念そのものが,時空に伴って出現するのだから。すべてのスケールで,そしてどこであっても明らかであるはずだ。それを見る方法がわかりさえすれば。