話をインフレーション理論に戻しましょう。この理論は宇宙がビッグバンを起こした理由を説明しました。真空の相転移による「倍々ゲーム」の急膨張が終わったところで放出された膨大なエネルギーによって、宇宙は「火の玉」になったのです。

しかし、インフレーション理論が解いた宇宙の謎はそれだけではありません。宇宙が完全に均質な空間ではなく、星や銀河といった構造の「タネ」になるデコボコが生まれた理由を明らかにしたのも、この理論です。

それ以前のビッグバン理論でも、宇宙がまだごく小さかったときに密度の濃淡(ムラ)があり、その濃い部分を中心にガスが固まることで星や銀河などの構造ができたと考えられてはいました。そのムラのことを「密度ゆらぎ」といいます。

しかしガモフらの理論では、宇宙全体の構造を決めるほど大きな密度ゆらぎができる理由がわかりませんでした。全体の構造を作るには「事象の地平線」を超える大きなスケールの密度ゆらぎが必要ですが、ビッグバン理論では小さなゆらぎしかできないのです。 初期宇宙はこの地平線距離が短く、空間全体が因果関係を持つことができませんでした。全体の構造を作るほど大きな密度ゆらぎを作れないのも、そのためです。

物質密度のムラを「山」だと思えば、イメージはわかるでしょう。平らなところに山を作るには、どこかから物質を持ってこなければいけません。しかし、宇宙最高速の光すら連絡が取れない場所から何かを持ってくることは不可能です。だから、地平線の手前までの小さな山しか作ることができないのです。この密度ゆらぎの問題は、別の問題とも表裏一体でした。それは、「一様性問題」と呼ばれる謎です。

ビッグバンの「化石」であるCMBを調べてみると、宇宙全体がほぼ一様の構造になっていることがわかりました。たとえば私たちの天の川銀河から1〇〇億光年離れた銀河と、それとは反対方向に1〇〇億光年離れた銀河は、旧来のビッグバン理論では宇宙の始まりから現在にいたるまで、一度たりとも因果関係を持ったことがありません。お互いに、「地平線」の向こう側にいるからです。そんな領域が同じような構造を持っているのは、実に不思議なことでした。インフレーション理論では、これらは宇宙の初め頃に因果関係があったのです。

インフレーション理論は、この「構造の起源」と「一様性問題」という表裏一体の謎に答えることができました。まず「密度ゆらぎ」の問題は、微小なゆらぎが急速な膨張によって一気に大きく引き伸ばされたと考えれば説明がつきます。つまり現在の私たちが観測できる宇宙は、「地平線」の内側にあった領域が大きく拡大されたものなのです。

そうだとすれば、観測できる宇宙が「一様」になっているのも当然でしょう。インフレーションの前に「地平線」の内側にあった領域は、因果関係があるので、物質やエネルギーを移動して均一な空間にすることができます。その領域が一気に拡大して私たちの観測している宇宙になったのならば、全体が一様になっているのは不思議でも何でもありません。

ただし、インフレーションの前に「地平線」の向こうにあった領域がどうなっているかは(観測できないので)不明です。その領域は、私たちが観測している宇宙とはかなり様子が違うでしょう。CMBも一様ではないと考えられます。

初期宇宙の曲率が大きく正か負の値を取っていたとしても、その一部がインフレーションによって巨大に引き伸ばされれば、そこは平坦に見えます。「地平線」の外側まで観測できれば、(そこが一様ではないのと同じように)大きく曲がっているのかもしれませんが、そこは私たちには観測することができません。だから、観測できる範囲の宇宙は平坦になっているのです。

宇宙初期に指数関数的な急膨張が起きたとするインフレーション理論は、ビッグバン、密度のゆらぎ、一様性問題等、宇宙をめぐるさまざまな謎を説明しました。では、なぜ、そのような「倍々ゲーム」の膨張ができたのでしょうか。

本来、エネルギーは空間が広がれば、その分だけ密度が薄まります。それは、物質の密度が薄まるのと何ら変わりありません。エネルギーは質量と同じ(E=mc^2)ですから、どちらも体積が増えれば密度は下がるのです。したがって、空間の体積が二倍になれば、エネルギーの密度は半分になるはずですが、それで「倍々ゲーム」の指数関数的膨張が可能だとは思えません。エネルギー密度が低下すれば、空間を押し広げる力が弱まるからです。

しかし不思議なことに、真空のエネルギーにはその常識が当てはまりません。真空のエネルギーは体積が増えても決して薄まることはなく、逆に増えていくのです。たとえば宇宙の体積が二倍になれば真空のエネルギーも二倍、体積が1〇〇億倍になれば真空のエネルギーも1〇〇億倍になります。

「それではエネルギー保存の法則を満たしていないではないか」

そう思って首をひねる人も多いでしょう。しかし、それが真空のエネルギーの性質であり、だからこそ指数関数的な急膨張が可能になりました。まるで、魔法のような話です。納得いかないのも無理はありません。でもそれは、このように考えれば理解できるでしょう。インフレーションを「落下現象」だとイメージしてください。

たとえば、太陽のまわりに小さな石ころを置いたとします。石は太陽の重力に引っ張られて(正確にはお互いの重力で引っ張り合って)徐々に速度を増しながら落ちてゆき、最後はすさまじいエネルギーを持って太陽に衝突するでしょう。では、そのエネルギーはどこから来たのでしょうか。

宇宙はアインシュタイン方程式(つまり重力)によって、小石が落下するように膨張します。ポテンシャルエネルギーがどんどん負の大きな値となり、その分、真空のエネルギーが増してゆく。その真空のエネルギーが、相転移のときに熱エネルギーに転換され、ビッグバンの「火の玉」を生み出したのです。また、真空のエネルギーが増してゆく様子は、ゴムシートを引っ張って広げることをイメージするとわかりやすいかもしれません。シートを引き伸ばせば引き伸ばすほど、ゴムの中の収縮しようとするエネルギーが増加します。

これと同様、宇宙が重力に引っ張られて膨張すればするほど、その中の真空のエネルギーは収縮しようとして増加します。だから、空間が二倍に膨張すれば真空のエネルギーも二倍、1〇〇億倍になれば1〇〇億倍に増えるわけです。グースは、そんな真空のエネルギーの増大のことを「フリーランチ(タダ飯)」と呼びました。

放っておけばいくらでもエネルギーが増えるのですから、そう呼びたくなる気持ちもわからなくはありません。宇宙の「始まり」がどのようなものだったかわからないので、真空のエネルギーが本当に「フリーランチ」なのかどうかもわかりませんが、それが「無」から「有」を生み出す「魔法」のようなメカニズムだったことはたしかでしょう。

そして現在の宇宙には、再び「魔法」がかかっています。宇宙を加速膨張させているダークエネルギーも、やはり薄まることがありません。宇宙が広がれば広がるほど、ダークエネルギーも増えていくのです。その膨張速度はインフレーションほどではありませんが、宇宙というゴムシートが六〇億年ほど前から引っ張られ始めたのは間違いない。だから佐藤はこれを「第二のインフレーション」と呼んでいます。

宇宙の大構造、銀河団などの「まとまり具合」を表す「Q」の値(10^-5)は、重力の働きでだんだん成長するので「Q」の値も大きくなっていきます。宇宙が始まった頃は、宇宙はきわめて一様で物質密度の濃淡の度合いはほとんどなかったことになりますが、しかしこの濃淡、密度ゆらぎがなければ、私たちの宇宙には銀河団をはじめとする天体は生まれません。

この密度ゆらぎを作るのはインフレーションの大きな役割です。当然現在の「Q」の値をインフレーション理論は説明しなければなりません。実際、インフレーション理論のなかの数値を調節してやるとうまく現在の「Q」に合わせることもできます。構造形成が進まずに星や銀河が生まれないとか、反対に構造形成が行き過ぎてブラックホールだらけになることを避けて、ちょうど現在観測されているように銀河団など天体がうまく形成されるように理論を作ることができます。

実はインフレーション理論は私やグース以後、雨後の筍のように、ものすごい数の改良モデルが生まれています。ニューインフレーション、ハイブリッドインフレーション、カオティックインフレーション、ブレーンインフレーション……という具合に数十はあるでしょうか。インフレーション理論は宇宙初期のモデルの標準モデルとなってはいるものの、すべての基本的力を統一する究極の統一理論が未完であり、モデルの細かな点は不明なままなのです。したがって、今は「数値を調節してうまく観測に合うようにしている」段階なのです。

今までのブログ4回分では「宇宙はユニバース(単一宇宙)ではなくマルチバース(多宇宙)だった!」という本題に入れずに来てしまいました。今月発表された「原始の重力波」の観測結果がいかに素晴らしい出来事であったかを思い知らされました。次回は、ブログ題「宇宙は無数にあるのか?」 にそって マルチバースを述べたいと思います。

宇宙インフレーション理論についてブログを書き進めているのですが、今回の観測結果がもたらす影響は大変に大きかったようです。講談社ブルーバックスから出版された『超弦理論入門』の著者である大栗博士は、この発表について自らのブログで次のように述べられています。

「これを聞いて、私はとてもワクワクした。宇宙の誕生直後の様子がわかるようになっただけでも素晴らしいが、この発見は、自然界の基本法則の探究という物理学の大きなテーマを、次のステージに進めるものでもある。また、私の研究対象である超弦理論とも深いかかわりがある。」

今回の発見には、一昨年の夏に発表になったヒッグス粒子の発見と共通する部分がある。ヒッグス粒子は、素粒子の間に働く力の性質を説明し、素粒子の質量の起源を明らかにするために、今から50年前に理論物理学者が紙と鉛筆で計算して予言したものだった。そして、一昨年のヒッグス粒子の発見と比較して、

「理論的予言が長年たって検証されたという点では共通する二つだが、科学史においては、今回の発見が正しければ、ヒッグス粒子の発見よりももっと重大な事件になると思う。いずれも偉大な業績であり、その重要度を比較するなどもってのほかとお叱りを受けるかもしれないが、そのように思う。」

「今回の発表が正しければ、つい最近まで検証不可能ではないかといわれていたインフレーション理論。その最も重要な予言が確認されたことになります。これは、理論物理学者として大いに勇気付けられることです。BICEP2の発表で幕を開けた初期宇宙や量子重力の効果の実験的研究は、これから大きく発展しそうです。」

「この観測で検出された偏光が初期宇宙のインフレーションを起源としたものであると確信するには、まだ追試が必要なようです。」

大栗博士が述べられているように、これらすべての発言に対して、今後の物理学に対する希望が含まれているようです。

インフレーションやダークエネルギーの理解に欠かせない「真空のエネルギー」という概念は、もともと宇宙論から出たものではありません。これは、素粒子物理学における「力の統一理論」に関わるものです。

力の統一理論とは、自然界に存在する「重力」「電磁気力」「強い力」「弱い力」という四つの力を統一する理論のことで、日常的に人間が体験できる重力と電磁気力に対して、後ろの二つはミクロの世界だけで働く力なのです。「強い力」は原子核の中で陽子と中性子をくっつける働きをする力、「弱い力」は原子核の崩壊を引き起こす力です。

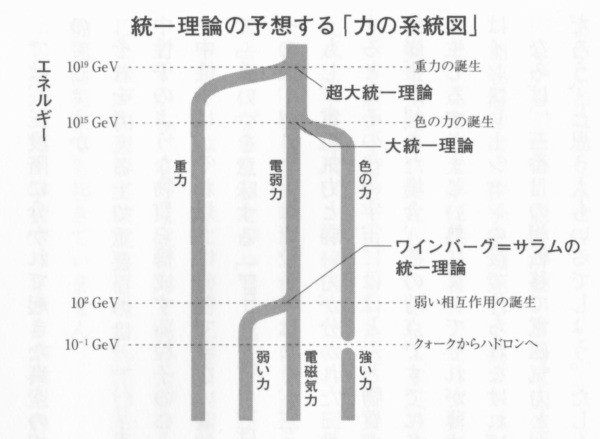

この四つの力の働きは、それぞれ別々の理論によって解明されてきました。しかし物理学者は、できるだけシンプルな原理や法則で自然界を説明したいと考えますし、それができるはずだという信念を持っています。下の図は統一理論の予想する「力の系統図」をエネルギーレベルで描いた図です。

たとえば、今は一つの力として扱われている電磁気力は、かつて「電気力」と「磁気力」という別々の力だと考えられていました。それを理論的に統一したのが、一九世紀の物理学者マクスウェルです。それと同じように、四つの力を一つに統一したい。それが物理学における大きなテーマなのです。それは決して簡単なことではありません。

たとえばアインシュタインは晩年に電磁気力と重力の統一理論(つまりマクスウェル理論と相対性理論の統一)に挑戦しましたが、それを果たすことはできませんでした。現在も、それは実現していません。

しかし1967年には、「電磁気力」と「弱い力」を統一する理論が誕生しました。アメリカのスティーブン・ワインバーグとパキスタンのアブドゥス・サラムがほぼ同じ時期に独立に完成させたため、「ワインバーグ=サラム理論」と呼ばれています。

この理論で重要な役割を果たすのが、真空のエネルギーでした。そこにエネルギーがあるからこそ、真空は(水が氷になるような)相転移を起こします。ワインバーグとサラムは、その真空の相転移によって、もともと同じ力だったものが電磁気力と弱い力に分かれたと考えました。真空が高いエネルギー状態にあるときは一致する(同じ方程式で扱える)力が、相転移によって低いエネルギー状態になると別々の働き方をするのです。

ワインバーグ=サラムの統一理論は、電磁気力と弱い力がエネルギーの高い状態で一致し、エネルギーが低い状態では別々の力になることを示しています。それならば、宇宙初期の高エネルギー状態では実際に二つの力が一致しており、真空の相転移によってエネルギーが下がったときに二つに分かれたのではないのか。

もし、そうだとすれば、「電弱力」を電磁気力と弱い力に分けた相転移の前にも、もっと高いエネルギー状態のときに相転移が起きた可能性があるはずです。それまでは「強い力」と「電弱力」が一致していたのが、相転移によって二つに分かれた。さらにその前は、今の自然界にある「四つの力」がすべて一致していたのが、相転移によって「重力」とそれ以外の力に分かれたと考えることができるのです。

佐藤勝彦博士は次のようにいっています。

『私が初期宇宙の指数関数的膨張(インフレーション)という理論にたどり着けたのは、このワインバーグ=サラム理論を素粒子物理学の専門家から教わったことがきっかけでした。教えてくれたのは、後にノーベル物理学賞を受賞した益川敏英博士です。その理論を勉強した私は、「真空の相転移」というアイデアを宇宙論に活かそうとしました。ワインバーグとサラムは「高いエネルギー状態では二つの力が一致する」ことを理論的に示しましたが、私はそれが宇宙初期に現実に起きた(真空の相転移によって二つの力が分かれた)と考えた。その前提でアインシュタイン方程式を計算すると、真空のエネルギーが空間を急速に押し広げるという結論が出たのです。』

宇宙が始まってから、徐々にエネルギーが低下するにしたがって真空が相転移を起こし、まずは重力、次に強い力が枝分かれし、最後の相転移で弱い力と電磁気力が分かれたというシナリオです。

では、三段階に分かれて起きた真空の相転移のうち、どこでインフレーションが起きたのでしょうか。

それを考える上で重要なのは、「バリオン数」という概念です。バリオンとは、陽子や中性子のような物質を構成する粒子のことだと思ってもらえばいいでしょう。かつて陽子や中性子は、それ以上は分割できない素粒子だと考えられていました。そこでギリシヤ語で「重い」を意味する「barys」からつけられたのが、バリオンという名前です。しかしその後、バリオンは素粒子ではなく、三つのクォークからなる粒子だとわかりました。

宇宙でバリオンが作られたのは、加速器ではまだ到達できていない高いエネルギー状態のときだと考えられます。つまり、強い力が枝分かれした頃にバリオンが生まれた。もしそうだとすれば、インフレーションはバリオン生成の前でなければいけませんから、強い力が分かれた二番目の相転移のときに起きたはずです。

ところで、二〇一二年にCERNの加速器でヒッグス粒子が検出されたことは、インフレーション理論にとっても朗報でした。ヒッグス粒子は、真空の相転移と深く関わるものだからです。

そもそもワインバーグ=サラム理論は、「ヒッグス機構」に関する理論を前提にしたものでした(ヒッグス粒子はヒッグス機構から生まれると予言されたもので、この粒子が存在したことでヒッグス機構の正しさが裏づけられました)。さらに、ヒッグス機構は二〇〇八年にノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎博士の「自発的対称性の破れ」を下敷きにしています。

そして、ワインバーグ=サラム理論のいう真空の相転移とは、「ヒッグス場の自発的対称性の破れ」のことにほかなりません。要するに、ヒッグス粒子の発見は「真空の相転移」という概念を裏づけるものだったということです。

南部博士の「自発的対称性の破れ」は、物理学における真空の概念を大きく変えるものでした。「対称性の破れ」とは、どちらを向いても同じだったものが「方向性」を持つということです。南部理論は、真空でも対称性が破れることを明らかにしました。

もし真空が「何もないからっぽの状態」であれば、そんなことは起こり得ません。何もないのですから、方向性など決めようがないでしょう。しかし実際には真空もエネルギーを持つ物理的な実体であり、そのエネルギー状態が変わることで対称性が破れます。

水の温度が下がると氷になるのと同じように、エネルギーが低くなれば真空が相転移を起こすのです。液体の水は分子がバラバラに散らばっているので「対称性」がありますが、氷になると分子の向きが揃って「方向性」が生じます。つまり、相転移によって対称性が自発的に破れてしまう。それと同様、真空もエネルギーが下がって相転移を起こすことで、対称性が破れるのです。

その真空の相転移を起こすために必要なのが、ヒッグス機構でした。南部理論を素粒子論に応用するには、あるエネルギーを持つ「場」があると考えなければならなかったのです。それがピーター・ヒッグスによって導入された「ヒッグス場」と呼ばれるものです。「場」は、電磁波を伝える「電磁場」のようなものだと思えばいいでしょう。

では、ヒッグス場が電磁場のようなものだとしたら、発見されたヒッグス粒子は何に相当するのか。あるいは、電磁場における電磁波は、ヒッグス場における何に相当するのでしょうか。実は、ミクロの世界を扱う量子力学では、あらゆる「波」が「粒」の性質を併せ持ち、あらゆる「粒」が「波」の性質を併せ持つと考えます。

そもそも「量子」とは、「とびとびの値」を意味する概念です。もし光に波の性質しかないのであれば、その強さは連続的に変化するでしょう。ところがミクロのレベルで測定すると、その変化が「とびとびの値」を取っている。ある係数と光の振動数を整数倍した数字にしかならないのです。これは、光に「粒」の性質があるからにほかなりません。その光の粒のことを「光子」といい、いわばこれが電磁波の「最小単位」なのです。

電磁場に電磁波があるのと同じように、ヒッグス場にも「波」があります。しかしその「波」は「粒」の性質も持っている。つまりヒッグス場における「波」の最小単位が、ヒッグス粒子なのです。だから、ヒッグス粒子が発見されれば、真空の相転移を起こすヒッグス場が存在することの間接証拠になる。

今回CERNの加速器で検出されたヒッグス粒子は、宇宙初期でいえば「三番目の相転移」を起こしたヒッグス場で発生するものでした。現在の加速器で作ることのできるエネルギー状態は、そこが最大です。

しかし、ヒッグス場はそのエネルギー状態にだけあるわけではありません。より高いエネルギー状態では、別の値を持つヒッグス場やヒッグス粒子が存在し、真空の相転移を起こすはずです。強い力が枝分かれした二番目の相転移も、今回発見されたものとは異なるレベルのヒッグス場によって起きました。佐藤とグースが考えたインフレーションは、この相転移によるものでした。

そして、真空の相転移を起こすヒッグスのメカニズムが本当に存在することは今回の発見で明らかになりました。その意味で、これはインフレーション理論の正しさを強く支持しています。

ヒッグス粒子は、たしかに電子やクォーク(陽子や中性子などを構成する素粒子)などに質量を与えます。ただし、物体の質量がすべてヒッグス粒子に由来するわけではありません。たしかに素粒子の質量はヒッグス粒子が与えていますが、それは陽子や中性子の質量のわずか1%にすぎないのです。

素粒子は「物質の根源」なので、物質の質量はそれを構成する素粒子の質量の和になると思うでしょう。しかし、実はそうではありません。陽子や中性子の質量の九九%は、強い力のエネルギーによるものです(陽子や中性子を束ねる力のエネルギーが、E=mc^2で質量となっている)。

だからといって「質量の起源」としてのヒッグス粒子が取るに足らない存在だというわけではありません。素粒子物理学の研究をさらに深める上で、その発見はきわめて重要な意味を持っています。しかし「質量の起源」という面ばかり強調したのでは、この発見の意義が十分に理解されません。宇宙論や宇宙物理学の分野から見れば、この発見は「真空の相転移」という概念を裏づけたことに大きな意義があるのです。