移転のご案内

このブログは2013年末にて更新を終了し、現在は新ブログで更新しています

移転先:Para Bellum(パラべラム)

また下記サイトも運営しておりますのでぜひ遊びに来て下さい。

サイト:月に叢雲花に風

これからも【Forth!】改め【Para Bellum】を宜しくお願い致します。

2013/12/31 ヒジハラ

はい、本日3回目の更新(疲)

さて、大将清原家衡は一体どうなったのか。

身分低き者に身を扮して柵から逃げたという所は前回書きました。

ただ逃げおおせる事はできず、県(あがた)小次郎という人物に打ち取られてしまいます。

あ、あっさり…

家衡が討たれ、首級が齎されたという連絡を受けた源義家はそれは喜んだ。

(右の従者が家衡の首級を掲げています)

清原武衡、家衡の主な郎党等の首級も全て上げられ、この戦は義家方の完全勝利に終わります。

さあここで義家は都に帰るだけ、という事なのですが、ひとつ重要な案件が残っています。

この戦、始まりから終結まで約3年掛っているのですが、追討の官符が出ていないのですよ。

これは初めの方にも書きましたが、都では義家の私戦と見られていた。

清原を追討せよというお上からの命令なく義家は戦争をして、勝った。

義家曰く、

清原武衡、家衡の謀反は嘗ての安倍貞任、宗任以上のものであったが、義家が独力で平定致しました。

今からでも追討の官符を賜り、首謀者たちの首級を携えて上京したいと思いましたが、

朝廷はこれを朝敵ではなく義家の敵であるとしてその許可が下りませんでした。

追討の官符が出ない以上恩賞も出ませんので、首級は道に打ち捨てて参りました。

朝廷は徹頭徹尾、この戦を義家の戦、「わたくしの戦」であったという判断は変えないままでした。

その為、追討の官符はついぞ下りなかった。

後三年の役は今まで見てきました通り、大きく分けてふたつの段階に分けられます。

1)清原真衡vs清衡・家衡

2)清衡vs家衡

清原3兄弟の長兄、真衡は鎮守府将軍であった可能性が高いようで、彼に対する清衡家衡の攻撃は朝廷に対する攻撃になりうる。

つまり対朝廷という図になりうる。

こう考えれば義家の主張にも一理あるのですが、2)は所領争いを発端とした全くの兄弟喧嘩ですから…

この戦、後半の主人公は義家になっており清衡が殆ど空気ですので(笑)、そんな風には思えないのですが。

そうなんですよね。

助けを求められたとはいえ、一族の内紛に、職務上仲裁に回らなければならない義家が首を突っ込んでいる。

しかも義家は陸奥守にも関わらず、出羽国まで軍を率いて赴いています。

出羽国には出羽守がいる訳です。

この話には全く出て来てませんがちゃんといるんですよ、出羽守!存在感ゼロだけど!(笑)

陸奥守が他の国事を放擲し、他国に赴いてまでしなければならない戦であったのか?

清原を朝敵だと強く言い張る根拠は何処にあるのか?

朝廷にそう問われてしまえば、これは難しかったと思います。

元々清原氏は嘗ての安倍氏のように納税を懈怠していた訳でもありませんし、朝廷に反旗を翻したという訳でもありません。

義家が主張するような”謀反”でなかった事は確かでしょう。

公戦と認められず、これでは取った首級を持ち帰っても仕方がないということで、首は道に打ち捨てて義家は都に戻りました。

(↑ここ) 画面左下に打ち捨てられた首がふたつ写っています。

これが後三年の役の終末でした。

1083~87年、足かけ4年に及ぶ戦争の末、結局源氏は東北から手を引く事になります。

義家帰京後、次弟の義綱が陸奥守に就任したりするのですが、これ以降は完全に関係は断絶する。

源氏と奥州が深く関わるようになるのは治承・寿永の乱(いわゆる源平合戦)、およそ100年後の話になります。

平安の風わたる公園にある銅像。

こういうレリーフもあります。

この時代の話になると主役が安倍氏、藤原清衡、源義家になってしまい、清原氏は敵役になってしまうことが多いです。

歴史は勝者の歴史ですから、ある意味仕方ないというか…

そういう所もあると思うのですが、地元にとっては郷土の誇りという点もあると思うのですよ。

清原武衡が金沢柵への移動を進言した際、「独力であの義家を追い払うなんて!」、そういう事を家衡に言いましたが、全くその通りで。

武神と言われる武将相手に3年も4年も、よく頑張った。

横手を訪れた時に感じたのは、岩手とはまた違う感覚で前九年後三年の歴史を捉えている、という点でした。

義家は年齢1桁代からの付き合い(笑)ですし、古代東北史を好きなったのは安倍貞任が切欠ですし、

私も、どうしても見方が偏ってしまうんですよね。

なので、本当にこれは目から鱗ボロリだった。

実際に歴史の舞台になった現地に行ってみないと分からない事も多いですね。

このふたつの大戦争で、一番足りないのは清原からの視点じゃないかなあ。

論文ベースでならちらほら見たことあるのですが、書籍では…うーん?

そして後三年駅。ごさんねんステーション!無人駅だった!

10年以上前の写真なので、流石に変わってるんじゃないかなあ

今日2度めの更新です。

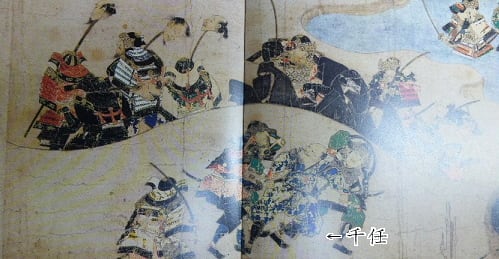

遂に陥落した金沢柵。家衡方の武将が捕まっていきます。

義光に投降を請うた清原武衡。

彼は柵の中にあった池に飛び込み、叢に分け入り水に沈んで隠れていたものの、捜索していた義家方の兵に引き摺り出され生捕りになった。

千任も同じく生捕り。

また男たちは首を刎ねられその首級は薙刀の先に刺され、その妻女らの運命は書く事もないですか。言わずもがな。

大将清原家衡は下郎か下男か、身分低い者に扮して一旦は柵より逃げ延び、この時は見つからなかった。

義家は一段落した所で、まず武衡を己の前に引き出して叱責します。

加勢を得て敵を討つのは戦の道理、古今の定法ではないか。

それにお前の父は朝廷よりの官符を受けたからこそ、先の戦争に加わったのだろうが。

そうであるのに先日千任は「名簿がある」などと言っていた。

名簿があるのならば主人であるお前が持っているのだろう、早く出して見せてみろ(以下ry

いや、まだ続くのですが、長いので。内容は面罵に近いですな。

対する武衡は一言もなく頭を垂れ、ただ助けてくれと口にするばかり。

義家は勿論聞き入れることなく首を刎ねようとしたのですが、その段に至って武衡は副将源義光に助けを求めます。

それを見た義光はどう思ったか。

兵のみち、降人をなだむるは古今例也。しかるを武衡一人、あながちに頸をきらるゝ事、其意如何

降伏して来た者を許すのは兵の理でしょうに、なにゆえ強いて武衡の首を刎ねようとなさるのか

気の毒になったのでしょうか…。しかし義家は言います。

降人といふはたゝかひの庭を遁て、人の手にかゝらずして、後にとがをくひて、頸をのべてまいるなり。

いはゆる宗任等なり。

義光よ。降人というのは、かつての安倍宗任らのように、戦場を逃れ敵の手に掛らず、

後に罪を悔いて自ら降ってきた者の事を言うのだ。

武衡は戦中に生捕りにされ、見苦しくも命乞いをしている。これを降人というのか。違うだろう。

そなたはこの戦陣の法を知らぬのか。それでは稚拙に過ぎる。

武衡を斬って捨てた後、引き出されたのは千任。

まあ、…ハイ。武衡でさえこれです。千任は更に悲惨な目に遭っている。

義家は千任を引き出した後、こう問います。

「お前、櫓の上から言った事をもう一度言えるか」

…こ、怖いよ…

千任もまた何も言えず、彼は歯を金箸で打ち破られた後、舌を引き出され切り落とされている。

それだけには終わりませんで、千任は後ろ手に縛りあげられた後、木に吊るされます。

そして千任の足と地面の間には、主武衡の首級が置かれた。

足を上げて主の首級を踏まないようにするものの、いつまでもそんな事ができる筈もなく、遂に力尽きて足蹴にしてしまう。

義家はその様子を見て

「2年の愁眉が今日開けた。しかし家衡の首級を見ていない事だけが恨めしい」

うーん…

何と言いますか。

私八幡太郎大好きなんですけどね、本当に好きなんですけどね、やっぱりこれはどうかと思う。

本当にどうかと思う。

千任に言われた事が、どれだけ義家のプライドを傷つけたか、という事だと思うのですが…

20年ほど前に起きた前九年の役の際、総大将であった源頼義が似たような事をしています。

この戦は安倍方の負けになる訳ですが、その際、藤原清衡の父経清が武運拙く捕まり、頼義の前に引き出されて叱責されている。

経清は元々源氏方だったのですが、同僚の平永衡がいきなり殺害されたのを見て、安倍方についたんです。

永衡は経清の相婿なんですよ。

ふたりとも安倍貞任の義兄弟になる。つまり経清と永衡は同じ立場なんです。

それがいきなり裏切り者として申し開きの機会も与えられずに殺されている。

そらー…次は自分かな、と思いますよね。

経清からすれば裏切ったのは源氏だったでしょうが、源氏からしたら経清は安倍に寝返った裏切り者。

しかもこの方、結構な知将であったようで、国司が徴収する税金を掠め取ったりと結構源氏を苦しめている。

そうした事もあったためか、生捕りにした経清の頸を刃のこぼれた刀、切れ味の悪い刀で鋸引きにしているんです。

苦痛を長引かせるために。

頼義にしても義家にしても、こんな行動に出たのは敵に対する「憎悪」が大きなファクターになっている訳ですが、こういうのを見ていると当時の武士道って一体と思う…

義家という人物は、一般的にはかなり良い面が強調される事の多い人物ですが、こういう場面を見ているとやはり源氏の人だなと思ってしまう。

シビア。

もう少しぴったり当てはまる言葉がありそうですが…うーん。

源氏って嗜虐性の強さを感じる人物が多いと思う。

なんかほの暗いんですよね。イメージが。

とはいえ初めの武士集団というのはそういうものだったのかもしれませんが。

1000年前と今とでは価値観も考え方も随分違うだろうし。

その一方で、優しい人間性を強調する話も多いという事を付け加えておきます。^^ゞ

表裏一体ですな…

後三年の役、金沢柵包囲網の話が続いています。

は、やっと終わりが見えてきました…

攻めるは陸奥守源義家、藤原清衡(当時清原姓)の連合軍。

金沢柵にて迎えうつは清衡の弟、清原家衡を頭とする清原一族。

力攻めで柵を陥落させる事を諦めた義家は、兵糧攻めへと戦略を転換します。

で、取り囲んだ所で

家衡の乳母(もしくは乳母子)の千任にこういう事を言われてしまった。

義家としては痛い所を突かれ、

もし千任をいけどりにしたらむものあらば、かれがために命をすてん。ちりあくたよりもかろからむ。

部下への命令は、「生捕りにせよ」、ですが…おー…怒っとるなー……

こいつは許せんと義家は怒りに打ち震える訳ですが、やがて機会が巡ってきます。

義家方らから言えば兵糧攻め、家衡方から言うと籠城戦な訳です。

籠城戦が成り立つのは援軍がある時だけだろJK…いやすいません。ハイ。

籠城戦が成り立つのは援軍がある時のみというのは常識です。(最初からそう言え)

では家衡に援軍があったのかというと、なかったんですね。

というか、兵糧攻めって日本史上ではこれが一番初めだとされているので、当時そういう思考があったかどうか。

何と言いますか…すぐ後に義光の話も出てきますが結構素朴な所があるんですよね、この時代。

でも常識的に考えてたら分かりそうだよなあ…

中立者もいたと思うのですが、清原一族は家衡方か、吉彦秀武のように義家方についている。

恐らく援軍など頼むべくもなかったかと思います。

籠城(?)している中には兵士たちの他女子供もおり、その分だけ早く食糧は減っていく。

勿論敵軍に包囲されていますので補充はできず、もうこれではどうしようもありません。

先が見えたか、ここで清衡・家衡の叔父清原武衡が投降したいという旨を副将源義光に伝えてくる。

武衡は家衡に沼柵から金沢柵に移ろうと進言した人物。 (武衡:一番左)

(武衡:一番左)

「申し開きをしたいので、どうか柵内に来て欲しい」

そうした旨を懇ろに申し伝えて来たのを見て、義光は柵に向かう気になった。

……。(;゜Д゜)?え?

…と思うのはきっと私だけではない筈…(笑)

そらー同じ事を八幡太郎義家も思い、

お前はアホかと。呼ばれて敵陣に向かう副将がどこにおんねんと。

捕まったらどうすんねやと。お前はアホかと。(2回目)

断固拒否。

勿論降伏も受け入れない。

まーあんな事を千任に言わせといて今更何を、という気持ちもあったかと思います。

似たような事が柵陥落後にも起こるのですが、義光は義家と比べると甘いんですよ。

義光は義家の6歳下。

年齢から考えて前九年の役には参加していないと思います。

一方の義家は父の陸奥国下向に12歳でついてきて24・5歳まで滞在し、一度はあわや戦死しかけた経験を持っている。

戦や敵に対する認識はシビアです。

義家と義光の違いは恐らく戦場における経験値の差でしょう。

武衡は義光が来られないのならせめて使いを送ってくれと頼み、遣わされた武将によしなにとりなしを頼むのですが、それも梨のつぶて。

この頃、季節は秋を過ぎ冬を迎えようとしていました。

旧暦の10月から11月ごろの話かと思います。ということは今の11~12月頃の話。

冬ですよ。

横手の冬。豪雪地帯の冬。この戦、今年の冬1.8m降雪した地域で起こってるんです。

いやー甦ります、沼柵の惨状が。

敵と干戈を交える事もなく、冬将軍と食糧不足に敗れた戦が。

とはいえ今回は沼柵の時とは事情が違います。

金沢柵も同様に飢餓状態に追い込まれていました。

もうこれは堪らんということで、女子供らが柵から逃げ出すようになった。

非戦闘員ですから源氏方も道を開けて逃してやっていたんですが、それを知るや我も我もとなるのは当然のことで…

これを見た吉彦秀武がまたもや義家に進言します。

「皆殺しにせよ」

逃げた人間が殺されるのを見れば、柵から出て来なくなる。

そうすればそれだけ食糧の減りは早くなり、柵が干上がるのも早くなる。

ぐずぐずしてはおれません、降雪が近いのです。

それを言われてしまうとね…

吉彦の進言通り、柵から出て来た者を皆殺しにすると逃げ出す人間はいなくなった。

もうこうなると金沢柵内は地獄ですな。

義家に近侍している武士の中には、藤原資道という13歳の若者がいました。

ある夜半、資道は義家に起こされます。

そして曰く、

「資道、金沢柵は今夜陥ちるぞ。仮屋を壊して火を起こし、凍えた手を温めておくよう兵に伝えよ」

なんだろうと思いますよね、いきなりそんな事を言われても。

でも武神の言う事だから。

兵士たちは訝しがりながらも自分達が寄宿していた小屋を焼き払って暖を取り、いつでも動けるように体を温めて待機。

そうして夜明けを待っていたら、金沢柵からは最早これまでと火の手が上がった。

八幡太郎SUGEEE!(笑)

柵内からは籠城していた人々が脱出してきますが、それを手にかけ、また開いた門から殺到した義家軍が柵内にいた人間を手にかける。

『奥州後三年記』には「にぐる者は千万が一人也」とありますが、皆殺しに近い状態だったのではないでしょうか…

そんな中、家衡方の武将たちが捕まっていきます

間が空くと忘れるので、1週間に1度は更新しようと思っていたのに。

前回は後三年の役で源義経と藤原清衡(当時は清原姓)が秋田県横手市の金沢柵を力攻めした、という所まででした。

後三年の役はエピソード溢れる戦なのですが、その多くはこの力攻めの段になります。

しかし華やかな話が多い割には柵は陥ちず、結局力攻めから兵糧攻め、つまり持久戦へと戦略の転換を余儀なくされる。

この戦略転換を源義家に提言した人物がいまして、それが吉彦秀武(きみこのひでたけ)。

…お、覚えておられますでしょうか(^^ゞ

この話の初めに出てきた後三年の役の切欠を作った人物です。

吉彦曰く

「金沢柵は堅固で陥ちず、戦況も今や膠着状態。これ以上の兵を投入しても無益でしょう。戦を仕掛けるのを止め、包囲しては如何」

これを聞いた義家は、

「糧食が尽きれば、柵も自ずから陥ちるだろう」

ということで吉彦の意見を採用、

そこで金沢柵の4面の内、2面を義家が、1面を弟の義光が、残りの1面を清衡と重宗という人物が包囲する。

ここから馬に乗っての戦闘は起こらないのですが、その代わりに舌鋒戦が起ります。

といっても相当一方的なのですが。

ここで出て来るのが清原家衡の乳母、千任(ちとう)という人物。

乳母と書いて「めのと」と呼びます。この場合は女性ではなくて男性。

所謂守役か、乳母(♀)の旦那じゃないかと思うんですよね。

しかし一方で乳母子と表記されている資料もあり…

よく分かりませんが、いずれにしても家衡とは近しい人物だったでしょう。

曰く、

汝が父頼義、貞任宗任をうちえずして、名簿をさゝげて故清将軍にかたらひたてまつれり。

偏にその力にてたまゝゝ貞任等をうちえたり

恩をになひ、徳をいたゞきて、いづれの世にかむくひたてまつるべき

しかるを汝、すでに相伝の家人として、かたじけなく重恩の君をせめたてまつる不忠不義のつみ、

さだめて天道のせめをかぶらむか (『後三年合戦絵詞』)

お前の父親、源頼義は安倍貞任らを討てず、名簿まで捧げて故清原将軍を頼った。

そうであったから、たまたま安倍氏を討ち滅ぼせたのではないか。

それを恩に思い、清原将軍の徳を慕って、いつの日か報いるべきであるのに、

それなのにお前は相伝の家人としてその恩も忘れ、その子孫を責め立てている。

きっと天の責めを受けるぞ。

うおおお…千任…言った! 今あんたエライ事言った。

こーれーはー義家には一番言ってはいけない言葉だったー…orz

要するに千任は八幡太郎の逆鱗に触れてしまいました。

…とはいえ、多分これだけでは何のことかわからないかと思います(^^ゞ

まず名簿ですが、これはめいぼではなく、みょうぶ、と読みます。

姓名官職を記した書きつけのこと。

「名簿を捧げて」とありますが、これは名簿捧呈といって、平安時代、主従関係になる証として従が主に名簿を提出していたんです。

この場合の「名簿を捧げる」はつまり家臣・家来になる、千任の言う所の家人になるということ。

で、いつそんな事があった?という話ですよね。

これだけを見ていたら千任の言葉は言いがかりのように思えますが、実はそうでもないんです。

そこで思い出して頂きたいのが、前九年の役、この連載の第3話のこと。

源氏単独では安倍氏を討てず、隣の出羽守を頼ってもスルーされ(笑)、結局頼る所は出羽仙北の豪族清原氏しかなかったわけです。

ここで断られたら後がない。

それに清原氏に打診した時点でもうすでに戦が始まって12年が経過している訳で。

もう、なんとしてでもこの辺りで決着をつけたい。

そこで義家の父、源頼義(当時陸奥守兼鎮守府将軍)は相当辞を低くして出兵を要請しています。

『陸奥話記』にも「常に甘言を以て」清原氏を説いたとあり、清原を引っ張り出すために随分腰を曲げたんじゃないでしょうか。

「出兵を要請」というより、「救援を懇請」と言った方が事実に近いかもしれません。

名簿捧呈に関して言えば、私個人としては、流石にそこまではしなかっただろうと思いますが…

清原にそう取られてもおかしくない程の頭の下げ方だったのではないかと。

家衡側から言えば、清原が出陣しなければ源氏は勝てなかったくせに、という点で、正に恩知らず。

一応舌鋒戦ですから、相手の欠点や不利になる事はガンガン言います。

それまでの思いや経緯もあっての千任の罵倒だったんでしょう。

いや、別に千任じゃなくても、私だってそう思うもん…^^A

関幸彦『東北の争乱と奥州合戦』では、恩義を忘れたかのような義家の行動に名簿とか家人とかいう表現までエスカレートしたのだろうと書かれていますが、私もそうだと思います。

事実がどうあれ、この千任の罵倒に義家はブチギレ。

源氏としては一番触れられたくなかっただろう場所に塩を揉みこまれた形になった。

平泉、世界文化遺産に登録決定とのこと。

自分が好きで度々通っている場所が、世界から見ても価値があると認められるのは素直に嬉しいです。

以前訪れた時は世界遺産登録を意識してかちょっと整備しすぎていたような所があったので、それがこれから加速しなければいいな、と若干の懸念もありますが。

少々ひなびた雰囲気が「つわものどもが夢のあと」という歌にあっていて、初めてあのまちを訪れた時の情景が今でも忘れられません。

ここにみんないたんだ、と思いながら当時日高見川と呼ばれた北上川を眺めると胸が熱くなった。

柳の御所は5月初めに世界遺産登録関係の記事を書いた数日後に、申請から外すというニュースが流れていました。

そうだろうな、という感じはしましたが、ここはやはり残念ですね。

登録されたから価値があるとか、上がるとか、そういう風には思わないんですが、注目が集まる事で登録された所だけではなく、トータルで平泉や歴史を考える切欠になればいいと思います。

平泉の意義や作り上げた先人たちの思いを引き継いでいけるように…

**

前回書いた通り、金沢柵は難攻不落の要害でしたが、果敢に源義家、藤原清衡(当時清原姓)は攻撃を開始します。

まあ…ぶっちゃけ清衡は殆ど出てきません。笑。

何と言いますか、この辺りは本当に八幡太郎の物語なんですよね。

前回の弟・義光の参陣と言い、源氏の物語と言ってもいいほどエピソードに溢れているのですが、清衡は不在なんである…

この柵攻めの際、義家は剛臆の座を設け、士気の鼓舞に務めました。

これはそのまま、剛の者の座、臆病者の座で、各々該当する位置に座る事になる。

剛の座には常連がいまして藤原季方という人物。また常に臆の座に末割四郎惟弘という人物が座る。

前者はともかく、後者は、これは武士にとっては恥辱でしか無かったでしょう。

末割は剛の座に座るべく奮闘するも、敵に喉元を射られ死亡。そこから米粒が出てきたことから嘲笑の対象になってしまった。

義家はこれを見て剛の者たる心得を諸将に説いたと言われます。

鎌倉権五郎景正は名前を聞いた事がある方もおられるかと思います。

鎌倉に所領があったから鎌倉氏を名乗っていて、それだけにその近辺には伝承が多い。

結構伝説も残っていますし、恐らく後三年の役に出て来る人物の中では有名な部類に入るかと。

鎌倉には景正を祭神とした御霊神社がありますし、歌舞伎を好きな方は恐らくご存じだと思います。

『暫』の主人公 です。

彼はこの戦の時、16歳。恐らく初陣でしょう。

彼はこの時に敵に右目を射られています。

夏侯惇か。夏侯惇は左目か。

惇兄はその際自分で矢を引っこ抜き、一緒に取れてしまった目玉を食べたとされますが、景正はそのまま敵陣に向かい、返ってきた後に仰向けに倒れ込んでしまった。

それを見た三浦為次がこの矢を抜こうとして、草鞋履きの足で景正の顔を踏みつけた。

三浦はそこそこ動転していたかと思われます…^^ゞ

これに怒ったのが当の景正で、刀を抜いて三浦を刺し殺そうとします。

弓矢に当たって死ぬのは本望だが、生きながら顔面を足蹴にされるなど耐えられない。あまりに無礼過ぎる、ということで。

三浦はこれに甚く感じ入り、膝をかがめて膝で顔を抑え、矢を引き抜いた。

…という場面が上図。東京国立博物館が所蔵している『後三年合戦絵詞』。

勿論権五郎はこれ以降隻眼の武将になる訳で…夏侯惇か(しつこい)。

景正その傷を金沢柵側を流れている厨川の水で洗ったと言い、それ以降ここで取れるカジカは片目が潰れているものが多く、「片目カジカ」と呼ばれるようになる。

厨川と聞いてあれ?と思われるかもしれませんが、誤記ではないです。笑。

厨川柵(盛岡)の厨川とは別物で、金沢柵付近に流れていた川。

このカジカはありがちな昔話とか伝承ではありません。

片目カジカというのは実際にいまして、金沢では確か標本が飾ってあったし、20~10匹に1匹捕れたとか聞きます。

結構な割合ですよね。今はどうなのかな…

実際にはこの戦以前より存在していたのだろうとは思いますが、権五郎にちなんで有名になった。

明治期でしたか、天皇の上覧を賜ってます。確か。

画像があるかとグーグル(画像)先生に聞いてみたらありました。 →片目カジカ(ホルマリン漬け)

別にエグイ画像ではないですが、嫌いな方もいるかもしれないので自己判断でどうぞ。

見た感じは懐かしのウーパールーパーです。

去年、岩手の読者様と遣り取りをしていまして、西和賀でも片目カジカの伝承があると伺って驚きました。

西和賀というのは岩手県なのですが、横手からは結構距離がある。

戦勝して横手から岩手に帰るにしても、西和賀を通ると相当遠回りになるので、景正が通ったようには思えないですが…

何かあったのかな。 しかし岩手は本当に伝承、伝説の宝庫ですな。

またこの戦で、また八幡太郎で一番有名なエピソードと言えば、恐らく『雁行の乱れ』になります。

義家が軍を進めていた際、西沼付近を通りかかった時、急に空を飛んでいた雁たちが列を乱して飛び始めた。

そこでふっとある事を思い出し、部下に命じて雁の列が乱れた下を射掛けろと。

そうしたら30騎ばかりの敵兵が潜んでいたんですね。

その場面がこちら。

これは『後三年合戦絵詞』でも、屈指の名場面です。

教科書や図録、本の表紙などにも利用されることの多いシーンですので、ご存じの方も多いと思います。

義家は前九年の役で勝利を収め都に帰った際、主君藤原頼道(道長息子。平等院を作った人物)にその戦の話をしに行きます。

この話を後でか、側でか聞いて

「器量はよき武士の、合戦の道をしらぬよ」(『奥州後三年記』)、腕はいいけどまだまだだ、

と批判した人物がいた。

これが大江匡房(まさふさ)になります。文章博士、赤染衛門の旦那さんとして有名です。

で、この大江の言葉を義家の郎党が聞いており、それを主にチクった。笑。

普通なら気を悪くしたり、捨て置け、という感じになると思うのですが、義家は流石に人物でして

「さる事もあるらん」、まあそういうこともあるやろなあ

そう言って、彼に請うて兵学を教わる事になります。

その時に雁列が空を行くのが突然乱れたら、その下には伏兵がいる、という事を習っていた。

それで西沼での様子をみてピンと来たんですね。

西沼

西沼

この際、義家は「武の道ばかりに進んで、文の道に暗かったら、この伏兵の事も分からずに敗北していただろう」と周囲に零しています。

上の写真はその西沼で、左端に3連の太鼓橋が見えますが、この雁行の乱れを記念して雁橋(かりがねばし)と呼ばれています。

源氏の武士たちの様々なエピソードに溢れていますが、それでも金沢柵は攻めるに難く、力攻めで陥とす事はできなかった。

そこで力攻めから兵糧攻めへと攻略法を転換する事になります。

ちなみに、この金沢柵攻めは、日本史上で初めてとなる兵糧攻めになった。