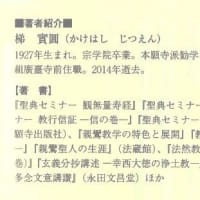

前田秀一 プロフィール

本書は、月刊誌「歴史街道」(PHP研究所)に平成18年(2006)7月号から平成20年(2008)6月号まで2年間連載された掌編(短編型)小説で、それぞれの章が、利休との関わりの深い人物を主人公として完結する単独の物語の連載として構成されている。

24回の連載の内、登場した主人公は、千利休自身が7回、秀吉が3回、古渓宗陳と宗恩が2回でこの物語の構成における重みを示唆している。

とりわけ特徴的なのは、天正19年(1591)2月28日朝、利休切腹当日、京都・聚楽第にある利休屋敷の一畳半の茶室で「――かろかろとは、ゆかぬ」どうしようもない怒りがたぎっている利休と後妻・宗恩との会話から始まり、謎めいた利休の茶の湯にかける胸の内を、追憶をたどるように時間を遡りながら物語の核心に迫る展開を取って読者の関心ひきつけることにある。

なかんずく、物語のモチーフとしては茶道史上には知られていない古い時代の新羅の緑釉の平たい壺を設定し、多感な時代の利休の女性遍歴にからませ、秀逸な文章力で侘び茶の中にある艶をめぐる謎を追い、意外性に満ちた展開があって読者の好奇心を駆り立てる。

表面的には「歴史街道」の連載小説として歴史小説と見られがちであるが、内容的には茶道史に関わり、物語の展開は19歳のころに出会った高麗からの高貴な女を想う利休の心を描いたプラトニックな恋愛物語とも言える。

『利休にたずねよ』-利休の胸の内にあるもの

天正18年(1590)11月7日 大徳寺門前利休屋敷にて秀吉をもてなす

「菓子は、麩の焼き。小麦の粉を水で溶いて、鉄鍋で薄く延ばして焼き、味噌を塗って丸めたものだ。素朴な見かけだが、味噌にひと工夫しておいたので、噛むほどに味わいが深い。」

〔あらすじ〕

天正19年(1591)2月28日朝、利休切腹当日、京都・聚楽第にある利休屋敷の一畳半の茶室で「――かろかろとは、ゆかぬ」どうしようもない怒りがたぎっている利休と妻・宗恩との会話から始まっている。

利休の死に及んで、宗恩はいつにもましておだやかな口調で、意を決して永年わだかまっていた利休の心の中にある想い女のことについてたずねた。思いもよらない宗恩の詰問に利休は驚き否定するが、50年も昔のこと、口に出したことはないが、それでも、その女の凛とした顔は、忘れたことはない。いつも心の中に棲んでいる女・・・19の時、利休が殺した女を思い起こさせられた。

利休は、掌にすっぽりとおさまるあの女が持っていた緑釉の平たい壺を形見として肌身離さず持ち続けていた。

秀吉に出会ったからこそ、利休は独創的な侘び茶の世界を創ることができた。

天正13年(1585)7月11日、秀吉が関白になり、10月7日就任返礼の禁中茶会で後見役を務めるに際して、その前9月に正親町天皇から法号「利休居士」が勅許された。その名を帝に奏上したのは大徳寺の古渓宗陳であった。内裏をさがって大徳寺を訪れ、宗陳に「利休」という号の由来をたづねると「名利頓休、老古錐となって禅にはげめ」と諭され利休は深々とうなずいた。

人の世は、貪欲(むさぼり)、瞋恚(いかり)、愚痴(おろか)の三毒の焔が燃え盛っている。肝要なのは、毒をいかに志にまで高めることができるかである。高きを目指して貪り、凡庸であることに怒り、愚かなまでに励めばよい。師・古渓宗陳の教えは利休の心にずしりと響いた。

利休は、秀吉の点前に感じ入るものがあった。野人と侮っていると、ドキリとするくらい鋭さを見せることがある。自分よりも、はるかに鋭利なくせに微塵もそれを人に見せない。鋭さを見せるも隠すも自由自在、どこまでも鋭くなれるし、それを綿で包み隠し笑いにまぎれさせてしまうのもお手のもだと利休は感心していた。

利休は、茶の湯には人を殺してでもなお手に入れたいほどの麗しさがあり、道具ばかりではなく、点前の所作にもそれほど美しさを見ることができると頑なに信じていた。美しは決してごまかしがきかない。道具にせよ、点前にせよ茶人は常に命がけで絶妙の境地を求めるものであると考えていた。

一方、秀吉は、なぜ、あの男はあそこまでおのれの審美眼に絶対の自負を持っているのか。悔しいことに、あの男の眼力は外れたことがないことを認めねばならない。悔しいがただものでないことを認めねばならないと、利休に畏敬の念さえ持っていた。

島津討伐の際に、利休から敵をたらしこむ緩急自在の呼吸を教わった。戦勝の論功行賞で利休の名を挙げるのをはばかり、手柄の第一等は茶の湯であるといった。秀吉は、冗談ではなく本気でそう思った。

利休は、朝鮮討伐を構想する秀吉を博多湾の浜で野立てに招待した。そこで、利休の指のすきまから鮮やかな緑色の香合を見た。今まで、秀吉が目にしたどんな陶磁器より瀟洒で繊細だった。「わしにくれ。望みのままに金をわたそう」と、黄金一千枚を積んでも利休は首を縦にふらなかった。「お許しください。わたしに茶の心を教えてくれた恩義のおるかたの形見でございます」。秀吉は、利休がずっと隠していた秘密を見た気がして、「女じゃな、女に茶をなろうたか」といった。

古田織部は、師の利休が、秀吉の勘気をこうむっている。「なんとかせねばならん。」と秀吉に「なにとぞ利休居士にご寛恕をたまわりたく・・・」と頭を下げたが、秀吉は取り合わなかった。

織部が、退出の挨拶をしようとすると、秀吉が朱塗りの扇子で織部を招き、「わしはどうしてもあの緑釉の香合がほしい。橋立の壺もほしいが、あの香合は別格だ。碧玉のごとく美しい壺だ」。「わしは、あの香合の来歴だけでも知りたい。古い高麗の焼き物らしい。あれだけの香合だ。世に知られてもよいはずだが、誰も知らぬ。どこの伝来品か。聞き出せば、お前の手柄だ」と命じた。

秀吉は人の心底を見透かす鋭い直感力を持っている。

利休という男、一服の茶のためなら、死をも厭わぬしぶとさがある。その性根の太さは認めよう。たかが茶ではないか。なぜ、そこまで一服の茶にこだわるのか、秀吉はそれを知りたがった。

秀吉は、その秘密があの緑釉の香合にあり、その背景に大事な秘めごとがあると見透した。

利休が、晩年、「上様(秀吉)御キライ候ホトニ、此分ニ仕候ト也」〔天正18年(1590)9月10日昼、聚楽第・利休茶室にて:『宗湛日記』〕と言いつつも、「赤ハ雑ナルココロ也、黒ハ古キココロ也」〔天正15年(1587)1月12日朝、大阪利休屋敷にて:『宗湛日記』〕と侘びの境地の象徴として使い続けた黒楽茶碗のもととなる赤い釉薬をかけた楽茶碗の制作を明国渡来系の瓦職人・屋号“あめや”長次郎に依頼した。

「白い指が持って、なお、毅然とゆるぎない茶碗をつくってください」と茶碗を使う人の楽を考えて、毅然とした気品のある茶碗――それでいて、はっとするほど軽く柔らかく、掌になじみ、心に溶け込んでくる茶碗の制作を依頼した。

長次郎は、注文通り、掌にぴったり寄り添う茶碗をこしらえた。しかし、宗易は「あなたの茶碗は媚びてだらしがない」と一蹴し、毅然として気品がある焼物の見本として、道服の懐から緑釉の小壺を取りだして見せ納得させた。

「これはいい」と宗易の顔がほころんだ。「さっそく茶を点ててみましょう」、毛氈に置いた茶碗を見つめ、宗易は、目を細めている。なにかを思い出している顔つきだ。宗易の目尻に、皺が寄った。茶碗を持つ女の白い手をどこか遠い彼方に見ているかのようだ。ひとつ大きな溜息をついた。

「あの女に茶を飲ませたい-。それだけを考えて、茶の湯に精進してきました」。「あんな気の毒な女はいません。高貴な生まれなのに、故郷を追われ、海賊に捕らわれ、売りとばされ、流れ流れて、日本まで連れてこられた」。思わぬ話の展開に、長次郎は息をのんだ。宗易はそれきり、口を閉ざした。

利休が茶を点て、長次郎の前にさしだした。茶碗は、じぶん(利休)でも驚くほど軽かった。(長次郎は)玄妙な気持で、茶を口にふくんだ。やがて、口中に苦みがひろがった。人が生きることのとてつもない重さを、むりに飲まされた気がした。

利休は、若いころあの女の故郷の家の設えを知りたいと思って学んだことがあった。堺には高麗の商人がいる。その者たちを訪ね、絵や図をたくさん描いてもらった。そこには、やっと潜れる小さな入り口や室床とても狭い二畳の庵室もあった。

老いとともに、利休は茶室を狭い小間に囲うようにになった。それまでの紹鴎好みの四畳半に飽きたらず、三畳、二畳と狭くした。その方が侘び数寄で落ち着くからだと人に話したし、自分でもそう思った。

―― ちがう。あの女がいたからだ。あの女とともに過した狭く枯れた侘びた空間であの女をもてなしてやりたかった。

利休は、天王山の見晴らしのよいところに堺の浜の小屋を思い起こさせる一辺二尺六寸一分四方の潜り口を設えた一畳台目(一畳と四分の三畳)のほっこりと落ち着く茶室を建て、「待庵」と名づけた。

「待庵」に秀吉を招いた。名物を使うつもりはない。床には、軸をかけず、花をいけず、虚ろなままにしておいた。利休としては、いまさら柴田の船に乗り換えられない。秀吉に天下を取ってもらわなければ困る。焦らず、時期を待つことだ。待っていれば、かならず雪が深くつもり、街道は閉ざされる。その時こそ勝機、秀吉の出番だ。

秀吉の使者が伝えた賜死の理由は二つあった。ひとつは、大徳寺に安置された利休の木造は不敬であること、もう一つは、茶道具を法外な高値で売り、売僧となりはてたことであった。

秀吉に検死役を命じられた蒔田淡路守は、茶の手ほどきを受けた利休に嘘でもよいから頭を下げる真似だけでもと迫るが、「この利休めにとっては、命より、茶が大事でござる」と断った。

天正19年(1591)2月28日朝、京都・聚楽第・利休屋敷で利休は切腹した。

宗恩の胸の奥には、秀吉に命じられた死とは別の口惜しさが渦巻いていた。夫にはずっと想い女がいた。悔しいのは、その相手は生きていた女ではなく、心の奥でずっと思っていた女・・・。

床には、軸も花もなく、白木の薄板と木槿の枝と、緑釉の香合が置いてある。木槿は高麗で、たいそう好まれるとか。花は冥土で咲きましょう。

なぜ、腹を切らなければならなかったのか。なぜ、死を賜らなければならなかったのか。はっきり分かっていることはひとつある。――くちおしい。

宗恩は、香合を手に取り、手を高く挙げ、握っていた緑釉の香合を勢いよく投げつけた。香合は石灯籠に当たり、音を立てて粉々に砕けた。

〔読書感想〕

本書は、茶道史上には知られていない緑釉の香合の存在が際立っていて、思わず関連書籍をひも解かせられた。フィクションと分かってからは歴史書と茶道史書の行間を埋める物語として大変興味の尽きない内容であった。

利休は、秀吉に出会ったからこそ独創的な侘び茶の世界を大成した。その過程を舞台として相互に能力を認め合う秀吉と利休が、それぞれに茶の湯を通して高めていった審美眼の葛藤の物語として展開し、幾度となく時の為政者の権力が利休の絶対的な自負心の背景を解き明かせようと踏み込んだが、茶の湯の心と目する高麗からの“あの女”への利休の想いを明かさせることを許さなかった。

また、身近にいながら利休の心の中の想い人“あの女”の存在は、妻・宗恩にとって永年心の中に鬱積した悔しさであり、利休の死の瀬戸際にあって耐えることなく詰問が発せられた。それでも明かされない悔しさは、想い人の緑釉の香合を投げつけ粉々に砕け散らしたが、遺された者として心の中を晴らすことができただろうか。

今年(平成25年)12月7日、山本兼一原作『利休にたずねよ』が全国東映系で映画化されロードショー公開される。脚本家・今井雅子氏によると「原作」と「脚本」の関係は、例えて言えば、「家」と「リフォーム」の関係にあると説明されている。

追憶の時を遡る形で展開するこの物語がどのような形でリフォームされるのか大変興味がある。

なかんずく、利休が決して明かすことがなかったプラトニックなラブ・ロマンスが、茶の湯の表舞台の“陽”に対する“陰”、“心”の部分としてどのように表現されるのか、シーリアスな内容を含む作品としてどのように人々の心に響かせようとするのか公開を楽しみにしている。

SDGs魅力情報 「堺から日本へ!世界へ!」は、こちらから