今日は筋肉について書かれた論文を読んだ感想を書こうと思う。これも2chがきっかけで読み始めたものだ。2chはネタの宝庫なのかも知れない。

「人間ってどうして動くの?」こんな質問がニュー速VIP板(掲示板)に投稿された。なんでも、人間の動く仕組みが分からないのだという。スレッド(掲示板で話題を提供するシステム)を立てた人は心臓の動きと筋肉の動きが分からないといっていた。この人は意図せずして全身骨格筋(体中の筋肉)と心臓の心筋を分けて考えていたけど、実は現代科学ではそれが常識だったりする。さて、それではなぞに満ちた筋肉の世界をのぞいてみよう。

『筋収縮の化学』-滑り説を中心に-

人間の筋肉は多くは骨格筋といって、骨を中心に対になって付いた筋肉が全体を占めている。現代の筋肉学上では実は筋肉の動くしくみについてはほとんどが謎であり、ようやくこの骨格筋に光が見えてきた段階である。この論文ではその骨格筋について動く仕組みを解説したものである。特にこの分野に詳しくないので良くわからないが、NHKでもこの論文を元に最新の研究で明らかになった事として放送していた曖昧な記憶があるので、一応定説(間違い無いと思われる説)と言っても過言ではないだろう・・・。

右に一匹のカエルちゃんが居る。このカエルちゃんの筋肉を使って説明しよう。可哀想だけど解剖して縫工筋(ほうこうきん)を取り出してみてみよう。ちなみに縫工筋についてyahoo辞書で調べて見ると・・・。

ほ うこう‐きん【縫工筋】

大腿(だいたい)前部にある細長い伸筋。骨盤の上部から起こり、 斜めに内側に下り、脛骨(けいこつ)につく。両脚を組むときに働き、学名では服の仕立て屋の筋を意味し、縫匠筋(ほ うしょうきん)ともいう

さて、右の画像がカエルちゃんを解剖して縫工筋を取り出す方法である。なんか魚をさばいてるみたいでちょっと怖い・・・。辞書でもあるようにふとももの内側の筋肉のようですね。では次にその縫工筋の電子顕微鏡(でんしけんびきょう)画像をみてみましょう。ちなみに、電子顕微鏡についてYhoo辞書で調べると・・・。

-

で んし‐けんびきょう【電子顕微鏡】

光線の代わりに高圧で加速された電子線を、光学レンズの代わりに電子レンズを用いた顕微鏡。光学顕微鏡の数万倍の倍率をもつ。

これを読んでもイマイチよく分からなかったですがコウモリにたとえてみましょうか。コウモリさんは暗闇でも自由に空を飛べます。それは顎(あご)で超音波と言う小さな音を出して、その音が物に当たって跳ね返ってきた音を耳で聞いてそこに何があるのかを聞き分けるからだそうです。実際、目の見えない人でも音を聞けば物の場所が分かるという人も居ます。目でなくとも物を感じる事はできるのです。電子顕微鏡では電子ビームと言うエネルギーを放出して、そのエネルギーが物に当たって跳ね返ってくるのを感知して物を見る事ができます。そして、そのほうが目で見るよりもずっと細かく物を見れるのです。

右の画像が何か分かりますか?これは縫工筋を筋(すじ)に沿って切開し、電子顕微鏡で映したものです。ぱっと見ではどうなってるのか分かりませんが、この画像全体が横に伸びたり縮んだりして筋肉は動きます。でも何故動くのかはこれだけでは分かりませんね。もっと分かりやすい図があるので次で見てみましょう。

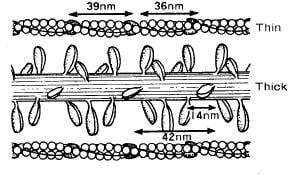

右の図は上の画像を分かりやすくしたものと考えてください。中央のMはそのままで、Zが動きまくってるのが分かります。この中心に向かってるときまさに筋肉が収縮しているのです。実は筋肉には収縮(しゅうしゅく)する力はあっても伸長(しんちょう)する力は無いようです。筋肉は大体が対になって付いているので戻る力を必要としないのかも知れません。

このMとZからそれぞれ伸びている髭(ひげ)みたいな奴が実際どうなってるのか次の図で見てみましょう。

この図はMとZから伸びている髭みたいな奴をもっと細かく書いたものです。画像上下を走っているのがZの一部です、そして画像真ん中にあるのがMの一部です。ちょっと気持ち悪いですね。そうです、実は筋肉は気持ち悪かったんです。では次の画像でどのように動くのか見てみましょう。

この図では先のMとZの動きについて具体的に解説します。

ちょっとわかりづらいと思いますが図の右上にZと書かれていますね。そしてその下に棒が延びています。ここがZの中心になります。そして横に数珠(じゅず)みたいなのが伸びていますが、これもZの一部になっています。さて、その下になんかありますよね。ひょろっと細長い風船みたいなのが出ているのがMの一部です。実際にはこの風船みたいなのがたくさん付いていてワサワサーっと動きまくる訳です。

さて画像にはATPとかADPとか訳の分からん事が書いてありますがざっくりと説明すると風船みたいなのが1でZを左にちょっと動かして2,3で離れてまた4でくっつくと言うループを繰り返してZを動かしてゆきます。いつまで動くのか?どこでやめるのかはこの細胞内を満たしている液体中のカルシウムの濃度によって決まります。

想像してみてください、無数のひだひだが腕の筋肉の中でワサワサーっと動いている様子を・・・いやぁーーー気持ち悪い、筋肉って気持ち悪いんですね。みんな知らず知らずのうちにワサワサしてるのかと思うと気が狂っちゃいそうです。

ちなみに何故この風船みたいなのが動くのかについてはちゃんと論文の中で解説されています。興味のある方は一読してみてはいかがでしょう。

タイトル:筋収縮の化学 -滑り説を中心に-

著者:野々村禎昭

研究機関:東京大学

URL(PDF):http://ci.nii.ac.jp/els/110001824754.pdf?id=ART0001981197&type=pdf⟨=jp&host=cinii&order_no=&ppv_type=0&lang_sw=&no=1290733864&cp=