前回のラストで、仄めかしたように今回は、長野県駒ヶ根市へ訪れた本来の目的「駒ヶ根高原七名石」巡りの紹介です。

千畳敷カール(宝剣岳)

千畳敷カール(宝剣岳) ここ駒ヶ根市の景勝地でもある「千畳敷カール」は、およそ9万年前中央アルプス宝剣岳のふもと辺りが、氷河によってお椀型に削り取られた部分で、削り取られた土砂は麓の「しらび平」まで運びだされ、およそ2万年前に土石流によって駒ヶ根高原へ運びだされたものと考えられています。

信州駒ヶ岳と駒ヶ岳神社

しらび平駅(バスとロープウェーの発着駅)

こうして土砂と一緒に運び出された石を「迷子石」といい、ヨーロッパ各地では良く見られるそうですが、日本ではここでしか見られ無いんだそうです。

「七名石」と、言うのはその「迷子石」のいくつかに伝承と名称が付けられそれぞれ単独で存在しています。

地元では、巨石探訪コースとしてマップが配布(PDF)されていて立て看板やそれぞれ解説案内板も設置され整備されています。

それでは、「七名石」探訪をして参りましょう。

【コースマップ】

(コースマップ・解説板は写真をクリックして拡大できます。)

起点は、菅の台バスセンターから右回りが探訪しやすいと思います。

【御座石】

こまくさ橋から東に延びる遊歩道から少し林の中に入った場所にあります。

長径4.6m、短径2.7m、高さ1.9mの黒雲母片麻岩の亜角礫で、表面が平らでござの目に似た筋がついているため「ござ石」と呼ばれています。

【切石】

切石公園の西端 バス停前にあります。

刃物で切ったように縦に2つに割れていて、大きさは2つ併せて長径10.4m、短径7.4m高さ3.1mある木曽駒花崗岩の岩石です。

花崗岩は規則正しい割れ目ができる性質があり、岩石の形成過程で割れたと考えられていますが、坂上田村麻呂が奥州征伐の途中に立ち寄り石を切った伝説や武蔵坊弁慶が試し切りをした伝説が残されています。

花崗岩は規則正しい割れ目ができる性質があり、岩石の形成過程で割れたと考えられていますが、坂上田村麻呂が奥州征伐の途中に立ち寄り石を切った伝説や武蔵坊弁慶が試し切りをした伝説が残されています。

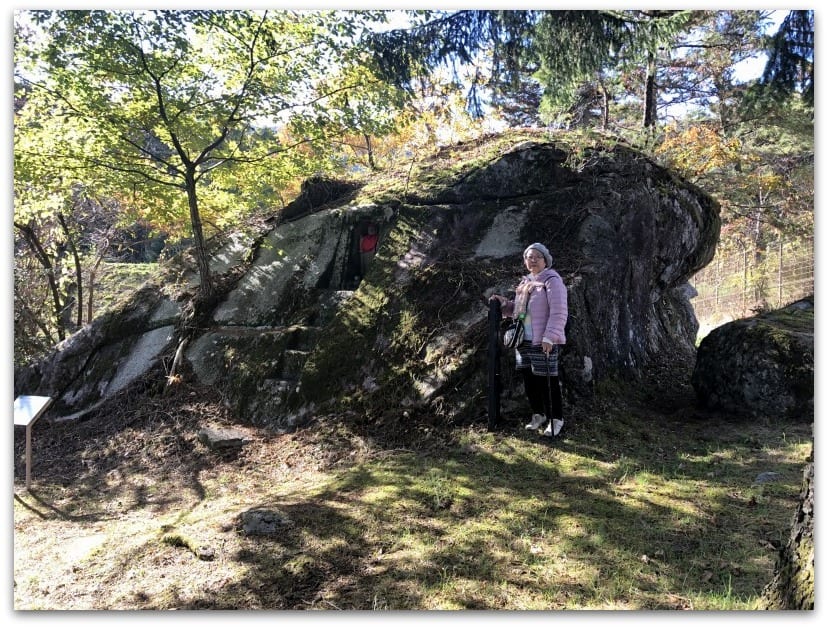

【重ね石】

切石公園内にあります。

横に切ったように割れた石が重なり、その重なり目に松が生えた木曽駒花崗岩の岩石で、長径5.8m、短径4.5m、高さ4.3mあります。

横に切ったように割れた石が重なり、その重なり目に松が生えた木曽駒花崗岩の岩石で、長径5.8m、短径4.5m、高さ4.3mあります。表面にぼこぼこしたあばた状の結晶があるため、別名を疱瘡石とも言い、疱瘡にかかった人が治癒を願ってお参りに来たそうです。

また、石の形が蚕の繭に似ていることから蚕玉石とも呼ばれ、戦前は駒ヶ根でも養蚕が盛んであったことから蚕玉祭が盛大に行われていました。

【袋石】

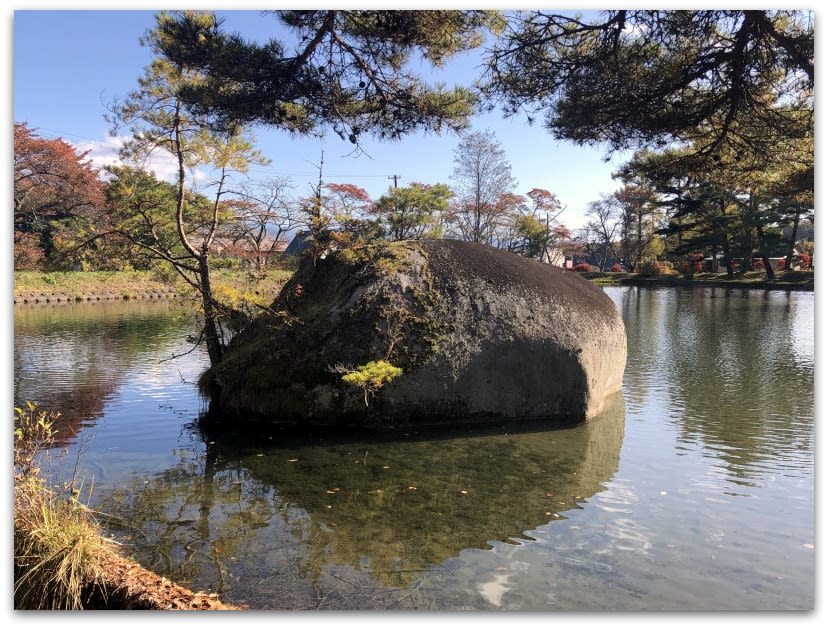

切石公園内の池の中にあります。

長径5.7m、短径5.4m、高さ2.4mの木曽駒花崗岩の円礫で、穀物を入れた袋の形に似ていることから「袋石」と呼ばれています。

【地蔵石】

切石公園内の池の北側にあります。

長径8.3m、短径8.2m、高さ3.6mある伊那川花崗岩の岩石で、巨石の中を穿って子育て地蔵が安置されています。

言い伝えによると地蔵は石の上に置かれていましたが、子供たちが地蔵を転がして遊んだことが災いしたのか、年熱病がはやり、子供達が次々と亡くなってしまいました。

そこで、明和8年に西安という行者が悪病退散の祈願をこめて巨石を穿ち、地蔵を安置したそうです。

言い伝えによると地蔵は石の上に置かれていましたが、子供たちが地蔵を転がして遊んだことが災いしたのか、年熱病がはやり、子供達が次々と亡くなってしまいました。

そこで、明和8年に西安という行者が悪病退散の祈願をこめて巨石を穿ち、地蔵を安置したそうです。

【蛇石】

ホテル駒ヶ根高原リゾートリンクスの敷地内奥の林にあります。

【小袋石】

駒ヶ根キャンプセンターの敷地内にあります。

長径6.5m、短径5.3m、高さ4.0mの木曽駒花崗岩の円礫で、穀物を入れた袋の形に似ていることから「袋石」と呼ばれています。

(以上解説文はこちらから引用させて頂きました。)

起点の「菅の平バスセンター」より全行程2時間ほどで回れると思います。

注意したいのは「蛇岩」のある場所はホテルの敷地内にあるため散策には、一言断ったほうが賢明かと思います。また「小袋石」も散策コースから外れていますので車で後から訪れるほうがいいかも知れません。

七名石ではありませんが、もう一か所興味深い場所がありましたので、ご紹介します。

田畑の一画ではありますがここに興味深い立札がありました。

ここに大きな自然石があった。土地の人々は古よりこの巨石を霝龍(尾神)として祀っていた。オチオガミと云う地名は此の石神に由来している。

昭和二十六年、大沼池が築提されその折、雨の川の護岸の為に巨石が組石として利用され、割られ焼失した。

近くを流れる神川と云うのは、雨(天)の川と落尾神に由来している。(案内板より転載)

(Googleストリートビューより)

以前、ここには山の神を祀った巨石があった様です。

また興味深いのは、その隣に記載してあった略図です。

その部分をアップしてみます。

ここに、岩の名前が数か所見られます。「七名石」とは、関連無さそうで興味を引きます。文献調査などいずれするつもりです。

また、何か分かりましたらご報告させて頂きます。

【関連リンク】