台地の行脚紀行は、今回から各論である。今回は、上野台地を上野から田端を経て駒込まで歩いた記録である(旧ブログに載せたものの再構成である)。

スタートは上野公園の南口である。

台地の入口と言うにふさわしい上り階段。私は上り階段で燃えるタイプである。陸上部の練習で階段を駆け上がった記憶が蘇るのである。塀の内側にいらした方々が行進を見るとついて行きたくなるのと一緒(?)である(映画「うなぎ」で見たシーンである)。

ここを上って、しばらく上野公園内を進むと上野駅(公園口)が現れる。

昔は、上野駅と東京文化会館の間に車道があって、信号が変わるのを待って渡ったものだが、今は往来が自由自在である。

本来は、ずっと台地の縁を崖下の線路を眼下にしながら歩きたいのだが、縁に道がない箇所が多く(そういう箇所に多くあるのはお墓である)、かと言って崖に住むヤギでもスパイダーマンでもないから断崖を這って進むわけにもいかないので、とりあえず台地の尾根(中央)を歩きつつ、崖下に通じる坂が出てきたらそこを進み、跨線橋の袂まで行って線路を上から眺めて元の道に戻るという「タッチ・アンド・ゴー」作戦、あるいは、ムハメド・アリが行った「蝶のように舞い、蜂のように刺す」作戦をとることにした。

その跨線橋の一つが日暮里駅の脇を通る御殿坂の先に架かる下御隠殿橋(しもごいんでんばし)である。

左側の断崖が上野台地の縁である(こういう断崖の景色が崖好きの心をわしづかみにするのである)。この橋の下を走っている路線は京浜東北線、山手線、新幹線(東北、山形、秋田、北海道、上越、北陸)、高崎線、宇都宮線、常磐線そして京成線だそうだ。ん?京成線?そう、京成本線も走っている。この辺りではJRに並行しているが、ここより少し手前でJRの線路に交叉して山手線の内側に入り、

地下に潜って京成上野駅に向かうである。

先ほどの御殿坂に戻ろう。下御隠殿橋を背にして御殿坂をずーっと上っていくと、途中から下り坂に転じ、「夕焼けだんだん」を下りると「谷中銀座」になる。いわゆる「谷根千」である。だが、今回の目的はそちらではないので、「夕焼けだんだん」の手前を右折して諏訪台通りに入る。

しばらく歩くと、左手に「富士見坂」が現れた。

いかにも昔は富士山が見えたけど今ではビルが邪魔して見えません風の坂である。

ところで、今、台地の尾根を歩いていて、ちょっと東に行けば崖なのに(その下に線路)、西を向くとすぐさま下り坂。なんだか妙に台地が狭くなった気がする。この感覚は正しかった。この辺り(西日暮里駅の辺り)が上野台地の一番狭い箇所である。だから、切り通して道路を通すのに適している。その道路こそが、西日暮里駅前にあって台地を寸断する道灌山通りである。

だから、上野台地を北進するためにはここでいったん台地から下り、道灌山通りを渡ってまた上ることとなる。上ったところにかつてあった山が道潅山で、それが通りの名になっているわけだ。道潅山については別の機会に特集する予定である。

そうやって、再び戻った高台を通る道が「田端高台通り」である。木々の合間からときたま下界(線路)が見える。

オリュンポスの神々もこのようにして人間界を覗いていたのだろうか。

しばらく歩くと、通りから脇に逸れたところに田端駅の南口が現れた。

田端駅は山手線と京浜東北線の乗換駅だからホームは大きく都会の駅そのものだが、この南口はえらく鄙びている。それでも「オリュンポスの神々」にとっては大事な改札口であろう。などと思っていたら、急ぎ足で駆け下りてくる神々の一人とすれ違った。へー、神様も急ぐことがあるんだ。私の奥地の家の最寄り駅じゃないんだから、そんなに急がなくてもすぐ次が来るだろうに。

さて、田端を過ぎると、いよいよ、京浜東北線・新幹線と山手線が分かれる分岐点である。

写真の上が北に向かう新幹線であり、下が西の池袋方面に向かう山手線である。なお、この写真は合成である。そう都合良く二路線の電車が一緒に来てくれるわけはない。山手線は、ここからしばらく上野台地を突っ切って進むため、進行方向の右手にも断崖を見ることになる。今回は、私も、山手線に沿って、北に直進する富士見橋を渡らずに左折して駒込駅を目指すことにした。

ここまで来ると、上野台地に乗っかってるのもあとわずかである。これまで線路を見下ろしてきたのに駒込駅に近づくにつれ、だんだん高さが同じになっていく。そこに突然、踏切が現れた。

え?山手線に踏切なんてあったっけ……って、現に目の前にある。「第二中里踏切」と言って山手線に残る最後の踏切だそうだ。廃止が決まっているそうだ。

踏切があるということは、道路と線路の高さが同じということであるが、ここら辺の山手線は盛り土の上を通ってるから(並行する湘南新宿ラインはずっと下を走っている。これが谷筋だろう)、まだ台地の上。だが、それもすぐ終わる。台地を下りきったところに駒込駅がある。この回の小旅の終点である。

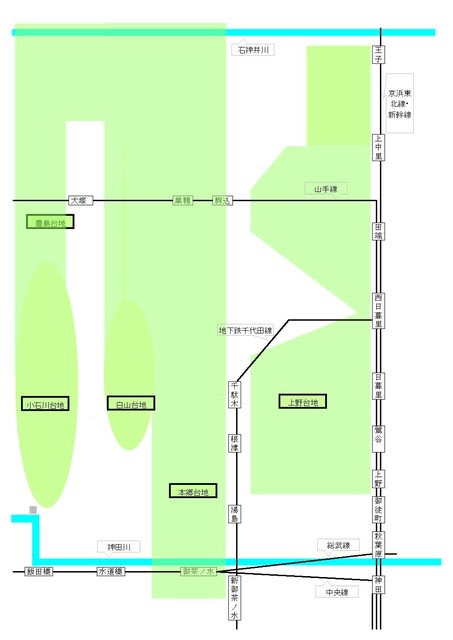

今回のルートを表したのが次の図である。

赤い点線が踏破ルートである。なお、Vol.3は、京浜東北線・新幹線と山手線の分岐点で左折せず、富士見橋を直進して飛鳥山公園に向かった日の記録である。お楽しみに~(テレビか)。