黒体放射で、レイリー(ジョン・ウィリアム・ストラット)と、

ジェームズ・ホップウッド・ジーンズが、一番、理論的な説明に困ったのは、

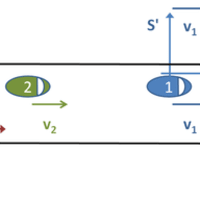

もし、箱の中に波をエネルギーとして加えていったら

どうなるかという問題でした。

古典物理学の立場では、

エネルギーは、切れ目なく連続的に存在していると考えます。

エネルギーが無限に積み重なっていくとすると、

箱の中を熱した場合、どんどん放射するエネルギーが増大し、

箱の中を見ている人も、一瞬で燃えてしまうことになります。

(※「紫外発散」)

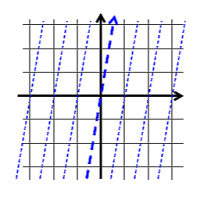

波として放射されるエネルギーが、

(古典物理学の立場から)連続であるとすると、

赤外線のように低周波の波であっても、

暖炉の前で、長時間火に当たっていると、

ある時、身体が燃え出してしまうことになります。

しかし、そんなことは実際には起こっていません。

ということは、何か理論的に違っているわけです。

世界の物理学者は困っていました。

そこに登場したのが、マックス・プランクです。

彼は、エネルギーが連続的である、とする

古典物理学の前提について考え始めました。

水は、流れ落ちている様子は、

連続して、つながっているように見えます。

しかし、時間の流れを遅くし、水の量が少なくなった時には、

しずくのように、一滴一滴の水のかたまりになります。

もしかして、エネルギーもそうなのではないかと、

マックス・プランクは考えたのです。

彼は、マクスウェルの記述からヒントを得て、

エネルギーも最小の単位があるのではないかと仮定しました。

黒体放射 マックス・プランクの記述

U N [N個の振動子の振動エネルギー ]は、連続無限に割り切れる量としてではなく、有限の等分の整数で構成される離散的な量として解釈する。 私たちはこのような各部分のエネルギー要素εと呼ぶことにする。

そしてこの物理量を

ENERGY QUANTA (量子的エネルギー)と名付けました。

(これが、プランク定数と呼ばれるものであり、

量子力学と宇宙の構造を明かす超重要な定数です。)

プランクの法則 - Wikipedia

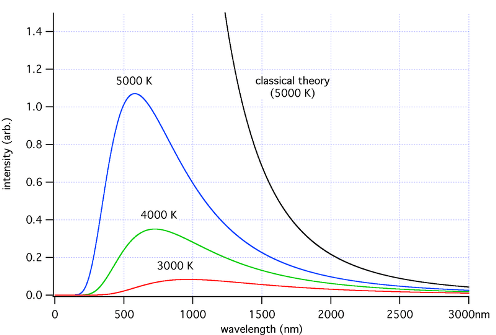

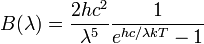

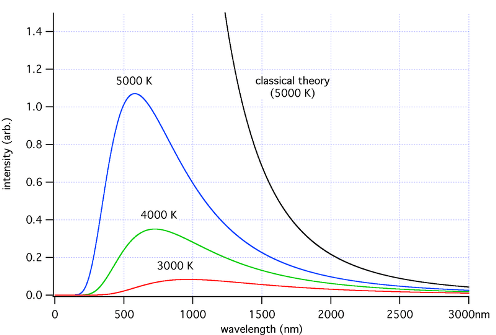

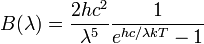

プランクの法則(プランクのほうそく)とは物理学における黒体から輻射(放射)される電磁波の分光放射輝度、もしくはエネルギー密度の分布に関する公式。プランクの公式とも呼ばれる。ある温度 T における黒体からの電磁輻射の分光放射輝度を全波長領域において正しく説明することができる。1900年、ドイツの物理学者マックス・プランクによって、導かれた。 プランクはこの法則の導出を考える中で、輻射場の振動子のエネルギーが、あるエネルギー素量(現在はエネルギー量子とよばれる)E=hν の整数倍になっていると仮定した。このエネルギーの量子仮説(量子化)はその後の量子力学の幕開けに大きな影響を与えた。

(光のエネルギー)=(プランク定数)×(振動数)

h=0.0000000000000000000000000000000006626 [ジュール・秒]

実は、この非常に小さな物理量が、

とても大切な、宇宙構造を決めている重要な最小単位だったのです。

プランク定数 - Wikipedia

プランク定数(プランクていすう、プランクじょうすう、Planck's constant)は、量子力学の基礎となる単位を示す物理定数である。量子力学の創始者の一人であるマックス・プランクにちなんで命名された。一般に h と記される。プランク定数は、量子の関わる広範な現象に登場する普遍的な定数である。例えば光子の持つエネルギー E は振動数 ν に比例し、その比例定数はプランク定数 h に等しい。

しかし、このプランクの法則は、最初

レイリー・ジーンズの法則とヴィーンの放射法則の間を取った

補間式を探している最中に、偶然のように出来上がった式で、

(なぜかはわからないが)実験結果に良く合う数式

ということで発表されました。

h:プランク定数、k:ボルツマン定数、c:光速度

この式を発表してから、2ヵ月後に(この式が正しい理由を考え)

その理論を説明する「エネルギーの量子化」を明らかにしました。

しかしプランクは、まさかこの定数が、

宇宙の構造に直接関わっている重要な数だとは知らず、

古典力学を信奉する立場から、

生涯、「エネルギーの量子化」の事実に苦しんでいたようです。

弟子筋のアインシュタインも、結局、

光電効果は説明して、光の量子化を広めたものの、

量子力学自体は、最後まで研究することはありませんでした。

光 - Wikipedia

粒子(量子)としての光を光子(光量子)という。光子は電磁場の量子化によって現れる量子の1つで、電磁相互作用を媒介する。ニュートンの光の粒子説によって唱えられた。現在の光子の概念はアインシュタインによって提唱された。

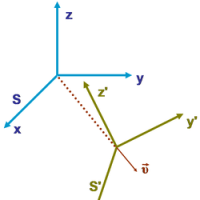

プランクからの量子力学の量子概念の発展は

マックス・プランク(エネルギーの量子化 プランク数発見)

→ アインシュタイン(光の量子化 光電効果説明)

→ ル・ド・ブロイ (物質波 ド・ブロイ波長)

となります。

前期量子論 - Wikipedia

前期量子論はプランクによる黒体放射(輻射)の理論(エネルギー量子仮説)により始まった。黒体からの放射は実験的にある波長に極大を持ち、その波長は黒体の温度の増加にともない短波長側にシフトすることが知られていた。この、一見単純な現象を古典力学(統計力学)の枠内で定式化したレイリーやジーンズの扱い(レイリー・ジーンズの法則)に従えば、黒体からの放射強度は短波長になるに従い強くなり波長0の極限では発散する。この理論と実験の矛盾を解消するために、プランクは黒体内の放射場のエネルギーが振動数に比例した特定の値を単位としてしか変化できないという「量子化」という概念を提唱し、振動数とエネルギーを結びつける定数(プランク定数)hを導入した。

プランクに続き、アインシュタインが量子化の概念を光に拡張し、光電効果を説明するために光量子仮説を提唱した。

前期量子論の最後を飾る仕事はド・ブロイによる「物質波」という概念の提唱である。ド・ブロイはアインシュタインの光量子仮説の逆の筋道で思考し、「物質(粒子)にも波動としての性質が伴う」として、物質粒子の波長としての性質を計算して示した。

#2 Quantum Leap Max Planck and Black Body Radiation

プランクの理論(EMANの物理学)

プランクの量子仮説(Albert Einstein's science and life)

プランクの公式(インターネット・セミナー)

Perfect Black Body and Its Spectrum

Max Planck und die Quantenphysik

ジェームズ・ホップウッド・ジーンズが、一番、理論的な説明に困ったのは、

もし、箱の中に波をエネルギーとして加えていったら

どうなるかという問題でした。

古典物理学の立場では、

エネルギーは、切れ目なく連続的に存在していると考えます。

エネルギーが無限に積み重なっていくとすると、

箱の中を熱した場合、どんどん放射するエネルギーが増大し、

箱の中を見ている人も、一瞬で燃えてしまうことになります。

(※「紫外発散」)

波として放射されるエネルギーが、

(古典物理学の立場から)連続であるとすると、

赤外線のように低周波の波であっても、

暖炉の前で、長時間火に当たっていると、

ある時、身体が燃え出してしまうことになります。

しかし、そんなことは実際には起こっていません。

ということは、何か理論的に違っているわけです。

世界の物理学者は困っていました。

そこに登場したのが、マックス・プランクです。

彼は、エネルギーが連続的である、とする

古典物理学の前提について考え始めました。

水は、流れ落ちている様子は、

連続して、つながっているように見えます。

しかし、時間の流れを遅くし、水の量が少なくなった時には、

しずくのように、一滴一滴の水のかたまりになります。

もしかして、エネルギーもそうなのではないかと、

マックス・プランクは考えたのです。

彼は、マクスウェルの記述からヒントを得て、

エネルギーも最小の単位があるのではないかと仮定しました。

黒体放射 マックス・プランクの記述

U N [N個の振動子の振動エネルギー ]は、連続無限に割り切れる量としてではなく、有限の等分の整数で構成される離散的な量として解釈する。 私たちはこのような各部分のエネルギー要素εと呼ぶことにする。

そしてこの物理量を

ENERGY QUANTA (量子的エネルギー)と名付けました。

(これが、プランク定数と呼ばれるものであり、

量子力学と宇宙の構造を明かす超重要な定数です。)

プランクの法則 - Wikipedia

プランクの法則(プランクのほうそく)とは物理学における黒体から輻射(放射)される電磁波の分光放射輝度、もしくはエネルギー密度の分布に関する公式。プランクの公式とも呼ばれる。ある温度 T における黒体からの電磁輻射の分光放射輝度を全波長領域において正しく説明することができる。1900年、ドイツの物理学者マックス・プランクによって、導かれた。 プランクはこの法則の導出を考える中で、輻射場の振動子のエネルギーが、あるエネルギー素量(現在はエネルギー量子とよばれる)E=hν の整数倍になっていると仮定した。このエネルギーの量子仮説(量子化)はその後の量子力学の幕開けに大きな影響を与えた。

(光のエネルギー)=(プランク定数)×(振動数)

h=0.0000000000000000000000000000000006626 [ジュール・秒]

実は、この非常に小さな物理量が、

とても大切な、宇宙構造を決めている重要な最小単位だったのです。

プランク定数 - Wikipedia

プランク定数(プランクていすう、プランクじょうすう、Planck's constant)は、量子力学の基礎となる単位を示す物理定数である。量子力学の創始者の一人であるマックス・プランクにちなんで命名された。一般に h と記される。プランク定数は、量子の関わる広範な現象に登場する普遍的な定数である。例えば光子の持つエネルギー E は振動数 ν に比例し、その比例定数はプランク定数 h に等しい。

しかし、このプランクの法則は、最初

レイリー・ジーンズの法則とヴィーンの放射法則の間を取った

補間式を探している最中に、偶然のように出来上がった式で、

(なぜかはわからないが)実験結果に良く合う数式

ということで発表されました。

h:プランク定数、k:ボルツマン定数、c:光速度

この式を発表してから、2ヵ月後に(この式が正しい理由を考え)

その理論を説明する「エネルギーの量子化」を明らかにしました。

しかしプランクは、まさかこの定数が、

宇宙の構造に直接関わっている重要な数だとは知らず、

古典力学を信奉する立場から、

生涯、「エネルギーの量子化」の事実に苦しんでいたようです。

弟子筋のアインシュタインも、結局、

光電効果は説明して、光の量子化を広めたものの、

量子力学自体は、最後まで研究することはありませんでした。

光 - Wikipedia

粒子(量子)としての光を光子(光量子)という。光子は電磁場の量子化によって現れる量子の1つで、電磁相互作用を媒介する。ニュートンの光の粒子説によって唱えられた。現在の光子の概念はアインシュタインによって提唱された。

プランクからの量子力学の量子概念の発展は

マックス・プランク(エネルギーの量子化 プランク数発見)

→ アインシュタイン(光の量子化 光電効果説明)

→ ル・ド・ブロイ (物質波 ド・ブロイ波長)

となります。

前期量子論 - Wikipedia

前期量子論はプランクによる黒体放射(輻射)の理論(エネルギー量子仮説)により始まった。黒体からの放射は実験的にある波長に極大を持ち、その波長は黒体の温度の増加にともない短波長側にシフトすることが知られていた。この、一見単純な現象を古典力学(統計力学)の枠内で定式化したレイリーやジーンズの扱い(レイリー・ジーンズの法則)に従えば、黒体からの放射強度は短波長になるに従い強くなり波長0の極限では発散する。この理論と実験の矛盾を解消するために、プランクは黒体内の放射場のエネルギーが振動数に比例した特定の値を単位としてしか変化できないという「量子化」という概念を提唱し、振動数とエネルギーを結びつける定数(プランク定数)hを導入した。

プランクに続き、アインシュタインが量子化の概念を光に拡張し、光電効果を説明するために光量子仮説を提唱した。

前期量子論の最後を飾る仕事はド・ブロイによる「物質波」という概念の提唱である。ド・ブロイはアインシュタインの光量子仮説の逆の筋道で思考し、「物質(粒子)にも波動としての性質が伴う」として、物質粒子の波長としての性質を計算して示した。

#2 Quantum Leap Max Planck and Black Body Radiation

プランクの理論(EMANの物理学)

プランクの量子仮説(Albert Einstein's science and life)

プランクの公式(インターネット・セミナー)

Perfect Black Body and Its Spectrum

Max Planck und die Quantenphysik