ラジオ体操では「胸を開き、大きく息を吸いましょう」などと言われますよね。

でも、「胸を張ると、吸える量が減るんだけど?」と思った方はいませんか?

胸を張る(胸椎を伸展する)と、通常なら「肋間が広がるので、大きく息が吸える」はずです(図13-2を参照)。

しかし、そうなるのは、実は「胸~みぞおちの皮膚や腹斜筋の筋長が十分ある」場合に限られるのです。

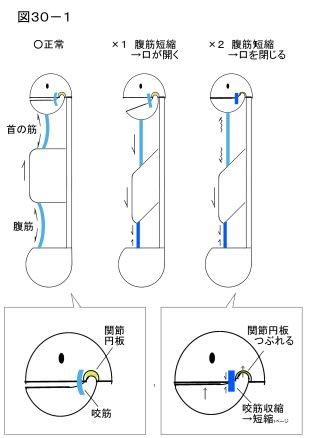

胸椎を伸展すると、その分脊椎カーブ↓となるので、胴体は伸びます。

ところが、このとき「胸~みぞおちの皮膚や腹斜筋が短縮している」と、「胴体が伸びた分の皮膚や筋長」をなかなか工面できません。

すると、皮膚や筋長を工面するために「胸郭がふくらむのをあきらめる」場合があるのです(注1)。

つまり、「胸郭がふくらむ分」の皮膚を「胴体が伸びた分」に回してしまうのです。

しかし、これだと大きく息を吸うことはできなくなります。

ですから、まだ「胸~みぞおちの皮膚や腹斜筋が短縮している」場合は、「おじぎエクササイズ」や「座位での呼吸エクササイズ」であっても、胸椎伸展しすぎないようにしましょう。

ちなみに「皮膚が足りないとはいっても、下腹部の皮膚は余っていて、しわがよったりたるんだりしているけど?」と思った方もいると思います。

その場合は、「腹横筋下部を50%位収縮させ、下がった内臓を持ち上げる」ようにすると、内臓とともに下がった皮膚も持ち上げることができます。

そうすれば、不足しがちな「胸~みぞおちの皮膚」の量を増やすことができます(一方で、下腹部の皮膚はややつっぱり、へそがたてに伸びます)。

ただし、腹斜筋が短縮している場合は、腹斜筋の短縮が改善しない限り、どうしようもありません。

(注1)「皮膚や筋長が足りないのであれば、椎間板をつぶすことで、胴体が伸びる量を抑える」という場合もあります。

すると、背骨のあたりが痛くなります。特に胸椎(背中)が痛くなることが多いです。

もちろん、「胸郭がふくらむのをあきらめる」と「椎間板をつぶすことで、胴体が伸びる量を抑える」の両方を採用する場合もあります(図26-2 ×5を参照)。

でも、「胸を張ると、吸える量が減るんだけど?」と思った方はいませんか?

胸を張る(胸椎を伸展する)と、通常なら「肋間が広がるので、大きく息が吸える」はずです(図13-2を参照)。

しかし、そうなるのは、実は「胸~みぞおちの皮膚や腹斜筋の筋長が十分ある」場合に限られるのです。

胸椎を伸展すると、その分脊椎カーブ↓となるので、胴体は伸びます。

ところが、このとき「胸~みぞおちの皮膚や腹斜筋が短縮している」と、「胴体が伸びた分の皮膚や筋長」をなかなか工面できません。

すると、皮膚や筋長を工面するために「胸郭がふくらむのをあきらめる」場合があるのです(注1)。

つまり、「胸郭がふくらむ分」の皮膚を「胴体が伸びた分」に回してしまうのです。

しかし、これだと大きく息を吸うことはできなくなります。

ですから、まだ「胸~みぞおちの皮膚や腹斜筋が短縮している」場合は、「おじぎエクササイズ」や「座位での呼吸エクササイズ」であっても、胸椎伸展しすぎないようにしましょう。

ちなみに「皮膚が足りないとはいっても、下腹部の皮膚は余っていて、しわがよったりたるんだりしているけど?」と思った方もいると思います。

その場合は、「腹横筋下部を50%位収縮させ、下がった内臓を持ち上げる」ようにすると、内臓とともに下がった皮膚も持ち上げることができます。

そうすれば、不足しがちな「胸~みぞおちの皮膚」の量を増やすことができます(一方で、下腹部の皮膚はややつっぱり、へそがたてに伸びます)。

ただし、腹斜筋が短縮している場合は、腹斜筋の短縮が改善しない限り、どうしようもありません。

(注1)「皮膚や筋長が足りないのであれば、椎間板をつぶすことで、胴体が伸びる量を抑える」という場合もあります。

すると、背骨のあたりが痛くなります。特に胸椎(背中)が痛くなることが多いです。

もちろん、「胸郭がふくらむのをあきらめる」と「椎間板をつぶすことで、胴体が伸びる量を抑える」の両方を採用する場合もあります(図26-2 ×5を参照)。