「嚥下」(飲み込み)は、のど仏(甲状軟骨など)が「ゴクン」と持ち上がることで成立します。

「咀しゃく」(噛むこと)は、咬筋の収縮によって、下顎が持ち上がり上顎にぶつかることによって成立します。

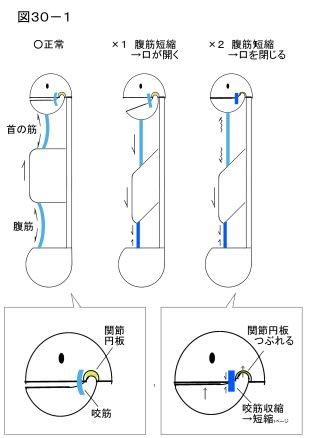

しかし「腹筋の短縮などによって胸郭が下がる」と、のど仏や下顎も下に引かれ、持ち上がりにくくなってしまいます。

よって、「嚥下」や「咀しゃく」に悪影響となるのです。

「それでは、硬いものをよく噛んで、咬筋を鍛えればよいのでは?」とも思えます。

しかし、実際はそううまくはいかないことも多いのです。

下顎が下に引かれている(=強い負荷がかかっている)状態でよく噛むと、咬筋が過労になるので、A「乳酸・カルシウムがたまり、短縮・収縮したまま」~B「短縮がある程度進行したら、その後は収縮しないことで短縮の進行を防ぐ」となりやすくなります。

咬筋がAに近い状態になると「咬筋がしっかり弛緩しないので、口が大きく開かない」となります。

咬筋がBに近い状態になると「咬筋がしっかり収縮しないので、硬いものが噛めない」となります。

しかし、多くの方はA~Bの中間「口が大きく開かず、硬いものも噛めない」となります。

でも、咬筋というのは、「噛むときはしっかり収縮し、口を開くときはしっかり弛緩する」のでないと困ります。

それに「咬筋がしっかり弛緩しない」と、単に「口が大きく開かない」だけでは終わりません。

顎関節には、関節円板(クッションの役目をするもの)がはさまれています。

咬筋が短縮すると、「関節円板が長時間つぶれたままになったり、居場所がなくなってずれたり、口を開くたびにこすれたりする」ので、顎関節症になってしまいます(注1)。

ですから、やはり大元の原因である「腹筋の短縮などによって胸郭が下がる」事態を改善することが大切です。

そのためには、下記①~②を行うとよいです。

①「呼吸エクササイズ」などを行い、短縮した腹筋や皮膚を緩める。

②「腹横筋下部を50%位収縮」させ、内臓を持ち上げる。

内臓が持ち上がると、それに押されて胸郭も持ち上がりやすくなります。

それができたら、③最初のうちは咬筋を休ませる。疲労が回復したら「咬筋を50%位収縮させるトレーニング」を短時間行う のもよいです。

咬筋がA~Bの状態になってしまったら、トレーニングよりもまずは「血行をよくし休ませる」ことが大切です。

また、トレーニングの種類は、「咬筋を持続的に収縮させ、かみしめる」のではなく「リズミカルに収縮・弛緩を繰り返す」運動がよいです。

そして、終了時には「顎関節の表面をさすり、咬筋が弛緩しているのを確認する」とよいです。

なぜなら、本来、咬筋は骨盤底筋と違い、持続的に収縮させる筋肉ではないからです。

「かみしめる」(咬筋を持続的に収縮させる)習慣がついてしまわないようにすることが大切です。

ちなみに、「口が大きく開かないなら、しばらく口を開けたままにして、咬筋をストレッチすればよい」と考える方もいると思います。

が、筋肉はストレッチしすぎると「断裂や防衛反応が起こり、かえって短縮してしまう」場合がありますし、「顎関節を壊してしまう」場合もあるので、注意が必要です(「セルフストレッチで筋肉を緩める」「筋肉は強く伸ばさない方がいいのか?」の項を参照)。

(注1)咬筋が短縮していなくても、咬筋が収縮すれば、関節円板はつぶれます。

しかし、正常なら、咬筋が収縮するのは「噛むとき」だけです。

それならば、関節円板がつぶれるのも短時間なので、大丈夫です。

なお、咬筋が過労すると、短縮するだけでなく「歯ぎしり」も起こしやすくなります。

筋肉は、過労したり血行不良だったりすると、「筋けいれん」(筋肉が強く収縮し、制御不能になること)を起こすことがあるからです。

「筋けいれん」は、夜間に起こることが多いです。

ふくらはぎだと「脚がつる」(こむら返り)、脊柱起立筋群だと「突然の腰痛」(腰椎がすべり症など)、咬筋だと「歯ぎしり」となります。

ひどいと「歯が割れたり、顎関節が壊れてしまう」こともあります。