「ふくらはぎのストレッチ」というと「立位で片足を一歩前に踏み出し足関節を曲げる姿勢」(図13-4 2015.12.26)が有名ですが、ふくらはぎに乳酸・カルシウムがたまり短縮・収縮したままになっている場合、この方法だと強すぎるストレッチになってしまいがちです。

そこで、今回は「ふくらはぎをゆらすエクササイズ」と「ふくらはぎを縮める・伸ばすエクササイズ」を紹介します(注1)。

この方法は自分でもできます。

・ふくらはぎをゆらすエクササイズ

1 床に座り、ゆらす方の膝を立てます。すると、膝は軽度屈曲位・足関節は軽度底屈位となるので、ふくらはぎが緩んだ状態になります。

2 ふくらはぎやすねを軽くさすることで、血行をよくし余分な力を抜きます。

3 両手でふくらはぎを軽くはさみ、そのまま両手を横(ふくらはぎの長軸に対し垂直に交わる方向)にわずかにゆらします(注2)。

4 両手でふくらはぎの深層(下腿のすぐ裏・ヒラメ筋あたり)を軽くはさみ、そのまま両手を横にわずかにゆらします(注3)。

5 ゆらす位置を変え、同様に行います。

・ふくらはぎを縮める・伸ばすエクササイズ

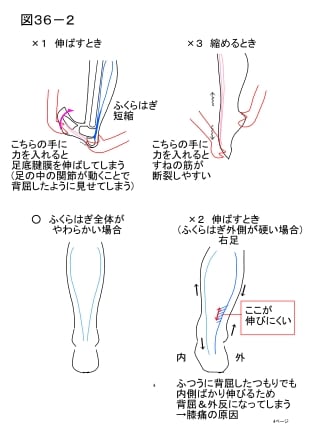

このエクササイズは「ふくらはぎを伸ばすことで足関節の可動域を広げる」のではなく「無理のない範囲で、他動的にふくらはぎを縮める・伸ばすを繰り返すことで、ふくらはぎ自身に縮む・伸びる(筋ポンプ作用)を思い出させる」ことを目的としています(注4)。

なぜなら、前者を行うと筋肉が断裂したり防衛反応↑となりがちなのに対し、後者を行うと血行がよくなり乳酸が流れるためひいては筋肉が緩むことになるからです。

なお、ふくらはぎが短縮すると、ふくらはぎに対立する筋肉である「すねの筋」(前脛骨筋など)も過労→短縮したり筋肉痛になりやすくなります。

なぜなら、人間の体は「伸筋が短縮すると屈筋」という具合に、一方が短縮するとそれに対立する筋肉も短縮しやすいからです(詳しくは「足底腱膜炎の原因」の項で説明します)。

よって、このエクササイズは「すねの筋を伸ばす・縮めるエクササイズ」も兼ねています。

ただし、このエクササイズの8~9は、「背屈&外反」しがちな足関節を「背屈&内反」することで背屈の向きを矯正する目的もあります。

O脚は膝痛の原因ですが、O脚だと下腿が外側に倒れます。このとき、足関節は「背屈&外反」となります。

よって、O脚や膝痛をなおすには、足関節を「背屈&内反」することで背屈の向きを矯正する必要があるのです。

6 床に座り、ストレッチする方の股関節を外旋し、下腿を「もう片方の膝もしくはクッション」の上に置きます。膝は軽度屈曲位となります。

(介助者が行う場合は、本人は仰向けになり、ストレッチする方の下腿を「介助者の膝もしくはクッション」の上に置きます)

7 足関節を底屈すると「ふくらはぎを縮める&すねの筋を伸ばす」ことになります。

片方の手は踵骨(アキレス腱下部)をつかみ、もう片方の手はつま先にそえます。

踵骨をつかんだ方の手を、そのまま「ふくらはぎが縮む方向」に上げます。

するとつま先は下がりますが、つま先の方の手はそえているだけとします(注5)。

8 足関節を背屈すると「ふくらはぎを伸ばす&すねの筋を縮める」ことになります。

片方の手は踵骨(アキレス腱下部)をつかみ、もう片方の手はつま先にそえます。

踵骨をつかんだ方の手を、そのまま「ふくらはぎが伸びる方向」に下げます。

するとつま先は上がりますが、つま先の方の手はそえているだけとします(注6)。

ただし、踵骨を下げる際は「足がやや内反する方向」(ふくらはぎの外側が多く伸びる方向)に下げます。

つまり、「背屈&内反」の方向に動かします(注7)。

9 ふくらはぎの外側は特に短縮しやすく膝痛の原因ともなるので、手で伸ばします(「大腿四頭筋のストレッチ」の要領で行います)。

(注1)ふくらはぎを緩めるには、「ふくらはぎのストレッチ」を行うだけでなく「ふくらはぎの血行をよくするために、大殿筋など中枢の筋肉を鍛える」「立ち上がりや歩行の際、ふくらはぎを使いすぎるくせをなくす」ことが大切です(「弾性ストッキングでむくみ予防」の項を参照)。

ふくらはぎやすねの筋をストレッチだけで緩めるのは難しいことが多いです。

(注2)はさむ力が強すぎると筋肉がつぶれてしまいますが、弱すぎると手がすべってしまいます。

しかしながら、今回のエクササイズはすべりにくい姿勢ですし、ふくらはぎはデリケートなので、はさむ力はかなり弱くてよいです。

片手ではさんでも筋肉がつぶれないほど細い場合は、片手でつかむようにしてはさんでもよいです。

ゆらす際は筋肉をもんだりつぶしたりするのではなく、横に水平移動させます(図36-1を参照)。

(注3)深層だからといっても、強くはさまないでください。

強くはさまなくても深層をゆらすことはできます。ゆらした際、深層あたりがゆれていると感じられればOKです。

深層をゆらすとたまっていた乳酸が血中に流れ出しやすくなります。

乳酸が血中に流れると筋肉がだるく感じることがありますが、乳酸がたまったままだと短縮してしまうので、だるく感じるのは悪いことではありません。

(注4)「関節を動かすエクササイズ(関節可動域訓練)は、可動域いっぱいまで動かさなくては意味がない」と考えている人が多いですが、関節を無理のない範囲で動かすと血行をよくしたり筋ポンプ作用を思い出させることができます(「可動域いっぱい」だと「無理して動かす範囲」を含むため、緊張↑になるので血行が悪くなりやすいです)。

(注5)つま先の方の手に力を入れると、底屈しすぎとなり、すねの筋が断裂してしまいやすくなります。

(注6)「つま先の方の手に力を入れると、背屈しすぎとなり、ふくらはぎが断裂してしまいやすくなる」のかというと、それはあまりないです。

ふくらはぎよりも足底腱膜の方が細いので、ふくらはぎと足底腱膜の両方が短縮している場合は、足底腱膜の方が断裂しやすいです。

足底腱膜が断裂すると足底腱膜炎になってしまいやすいです。

ゆっくりと少しずつ緩めることで防衛反応を低下させられれば、足底腱膜が断裂せず伸びるようになる場合もありますが、断裂しなければよいというわけではありません。

ふくらはぎが伸びないからといってその代わりに足底腱膜を伸ばすと、足関節を背屈させたのではなく、「足の中の細かい関節を動かす」ことで「足関節が背屈したように見える形」をつくっただけになります。

すると、足のアーチ(土踏まず)が低下しすぎ偏平足になったりするので、それもあまりよくありません(「足底腱膜炎の原因」の項を参照)。

それに、そもそもの目的は「ふくらはぎが伸びる(緩む)ようになり筋ポンプ作用が回復すること」なのですから、ふくらはぎの代わりに足底腱膜を伸ばしていては、そもそもの目的が達成されません。

(注7)ふくらはぎ外側の短縮が強いと、ふつうに背屈したつもりでも内側ばかり伸びるため「背屈&外反」になってしまいます。

すると、「背屈&外反」のくせを強化してしまうことになるため、立位になったとき膝痛が悪化しやすくなります。

ふくらはぎ外側の短縮が強いと「背屈&外反しなければほとんど背屈できない」場合も多いのですが、無理せずそこで終了してください。

実は、「ふくらはぎやふくらはぎ外側の短縮が強いために90度背屈できない」人はかなり多いです。

そのような人が立位で踵を浮かさずにいられるのは「足の中の細かい関節を動かす」「背屈&外反」などで「足関節が90度背屈したように見える形」をつくっているからなのです。

ところが多くの人はそれを知らないので、その状態を「足関節が90度背屈している状態」だと思い込んでいるのです。

でも、「ふくらはぎのストレッチ」で「足関節が90度背屈したように見える形」を再現しても、足底腱膜炎・偏平足や膝痛を悪化させるだけです。

しかし、だからといって、「ふくらはぎやふくらはぎ外側なら強く伸ばしてもよい」というわけではありません。

ふくらはぎも強く伸ばせば足底腱膜と同様に断裂しますから、炎症を起こしたり瘢痕ができたり防衛反応↑となったりします。

ゆっくりと少しずつ緩めることで防衛反応を低下させられれば、断裂せず伸びるようになる場合もありますが、今度は「防衛反応が低下しすぎ、筋肉が緩みすぎる」ことになりやすいです(「筋肉は強く伸ばさない方がよいのか?」の項を参照)

いずれにしろ、筋ポンプ作用はうまく働きません。

それでも、「ふくらはぎが短縮していない人」(正常な人)もいます。

その人の踵を「ふくらはぎが伸びる方向」に下げてみると、容易に90度以上背屈するので、短縮している人との違いがよく分かります。

そのような人は心臓も健康であることが多いです。

ただし、まだ若いと「ふくらはぎ短縮がわずかなために正常と見分けがつきにくい」場合もあります。

しかしながら、わずかであってもふくらはぎが短縮すれば、背屈した際ふくらはぎが伸びる代わりに足底腱膜が伸びてしまうので、偏平足になってしまう場合があります。

偏平足の原因は①「足底腱膜(足底の筋)の筋力低下」が有名ですが、実は②「ふくらはぎの短縮」である場合も多いのです(①・②両方の場合もあります)。

偏平足の原因が②であるにもかかわらず(それに気づかず)、「足底腱膜の筋力強化」のみを行うことで偏平足をなおそうとする人も多いです。

タオルギャザー(床に置いたタオルを足指でたぐり寄せる)などで足指や足裏を曲げれば、足底腱膜を収縮させる(鍛える)ことができます。

しかし、元々足底腱膜はふくらはぎよりも細いので、足底腱膜が短縮したふくらはぎに打ち勝つほど強く収縮できるようになるのは難しいです。

それでも、ふくらはぎの短縮がわずかなうちは「足底腱膜の筋力強化」のみで偏平足が改善する場合もあります。

が、ふくらはぎの短縮が進めば、結局は足底腱膜の方がふくらはぎに負けてしまうことになります。

このとき「足底腱膜のストレッチが足りなかったのだ」と考えもっと行ってしまうと、ふくらはぎ・足底腱膜の両方が短縮した状態になります。

(ふくらはぎ・足底腱膜の両方が短縮すれば、足底腱膜の方が断裂しやすいです)

ですから、やはり②が原因なのであれば、②を改善することが大切です。