フリムンとは沖縄方言で所謂「バカ」のこと。

地域によって発音がフラーやプリムヌになったりします。

で。

先日紹介したウチナーグチ練習帖のコラム。

「フリムン」という言葉の語源は「狂(ふ)れ者」だと書かれています。

なんだかとてもキツイ響きですが、

ネット辞書を使って「ふれもの」や「狂(ふ)れ者」を検索しても、

言葉自体がヒットしません。

実は、気が触れるという言葉はあっても、

「ふれもの」「狂れ者」という言葉自体が存在しないのです。

なのに、なぜ元々存在しない言葉を語源としたのでしょう?

一方、きしの屋が沖縄方言のイントネーションの確認でよく使うサイト。

首里・那覇方言音声データベース

http://ryukyu-lang.lib.u-ryukyu.ac.jp/srnh/index.html

ここでも「フリムン」は「気違い」という、

非常に罵倒的・差別的な意味合いで定義されています。

う~ん。。。

「ふれもの」「気違い」…本当にそうなんでしょうか?

いろいろ調べてみても、他に「バカ」に該当する沖縄方言を知らないんですが、

関西弁でいうところの「ホンマ、あんたアホやなぁ」といった、

柔らかいニュアンスの表現を沖縄方言で言う場合、

気違いを意味するような強烈な言葉を使うんでしょうか?

……………

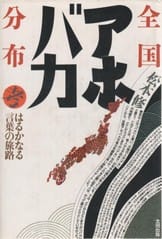

そこで紹介するのがこの本です。

全国アホバカ分布考-はるかなる言葉の旅路-

松本修/著 太田出版/刊

※現在は新潮文庫から出版

関西ローカルの深夜番組「探偵! ナイトスクープ」の中で取り上げられた、

「東京のバカと大阪のアホの境界線を見つけて欲しい」という視聴者の依頼から始まった、

アホバカ言葉の研究をまとめた一冊。

放送局のチーフプロデューサーが書いた本ですが、

学術的好奇心がいっぱい詰まった日本語の旅を堪能できる名著です。

視聴者の依頼を元に番組制作を進めるにつれ、明らかになって来た事実。

それは…。

・日本全国には実に地方色豊かなアホバカ言葉が現存している事。

・それらは昔の京都の流行り言葉で、京都から遠い地方ほど昔の言葉が残っている事。

小難しい学術用語にすれは「方言周圏論」というものです。

ハンカクサイ(半可臭い)…半分OK程度の人

ホンジナシ(本地無し)…本来あるべき姿がない

アヤカリ(肖り)…あやかりたいほど脳天気

ホレモノ(惚れ者)…ぼんやりした人

これらは全てかつて都だった京都で、それぞれの時代に流行った言葉。

それがゆっくり地方へ伝播し広がっていったというのです。

つまり京都から遠い場所ほど、古い言葉が残っているというワケ。

わかり易く言えば、

交通の便も悪くインターネットなどリアルタイムな情報発信の手段もない当時、

毎年の流行語大賞を受賞した言葉は、人々の口伝えで地方に広がり、

ある街で「いま京都で○○って言葉が流行ってるらしいよー」と言ってる頃、

京都では別の言葉が流行していた…というタイムラグがあったのです。

さてフリムン。

この本には、沖縄方言「フリムン」について、非常に興味深い考察が載っています。

この本の著者がフリムンにこだわったワケは、

アホバカ言葉の中に、日本人の婉曲表現の最たるものを見出したから。

直接的な言葉を使わず、具にもつかない行動をする人を遠まわしに表現する。

それが日本人の心の優しさだと直感した著者が、

沖縄方言にだけ狂人を意味する言葉があることに非常な違和感を感じたのは、

ごく自然な事でしょう。

著者は日本の最西端、八重山地方のアホバカ言葉「プリムヌ」に注目します。

※少々難しい説明ですがご容赦。

まず、沖縄方言には3母音の法則があって、「え」が「い」に「お」が「う」に変化します。

従って…あ・い・う・え・お→あ・い・う・い・う…となります。

また八重山地方では、

ハ行のF音が「う」段を除いて、P音に変化する韻音変化の法則もあります。

つまり…は・ひ・ふ・へ・ほ→ぱ・ぴ・ふ・ぺ・ぽ…となるのです。

このふたつの法則を元に「ほれもの」と「ふれもの」を八重山方言に訳してみると…。

ほれもの→ぷりむぬ

ふれもの→ふりむぬ

プリムヌは、狂人を指す「ふれもの」ではなく、

奈良時代以前から使われていた最も古い和語(やまとことば)、

「ほれもの」(惚れもの…ぼんやりした人)だったのです。

そのことを確信した著者は高らかに宣言します。

フリムンは、相手の事を思って叱る時にも使う「愛の言葉」である…と。

……………

この夏「南の島のフリムン」という映画が公開されます。

ここでのフリムンは「愛すべきおバカさん」という意味だと公式HPに書かれてあります。

うんうん。

正しい解釈です。

フリムンは「惚れもの」であって「狂れもの」では、決してないのです。

いまだ「フリムン」=「ふれもの」という解釈を続けている沖縄方言関連の本は、

直ちに訂正すべきなんじゃないでしょうか…と、ワタクシは思うのです。

地域によって発音がフラーやプリムヌになったりします。

で。

先日紹介したウチナーグチ練習帖のコラム。

「フリムン」という言葉の語源は「狂(ふ)れ者」だと書かれています。

なんだかとてもキツイ響きですが、

ネット辞書を使って「ふれもの」や「狂(ふ)れ者」を検索しても、

言葉自体がヒットしません。

実は、気が触れるという言葉はあっても、

「ふれもの」「狂れ者」という言葉自体が存在しないのです。

なのに、なぜ元々存在しない言葉を語源としたのでしょう?

一方、きしの屋が沖縄方言のイントネーションの確認でよく使うサイト。

首里・那覇方言音声データベース

http://ryukyu-lang.lib.u-ryukyu.ac.jp/srnh/index.html

ここでも「フリムン」は「気違い」という、

非常に罵倒的・差別的な意味合いで定義されています。

う~ん。。。

「ふれもの」「気違い」…本当にそうなんでしょうか?

いろいろ調べてみても、他に「バカ」に該当する沖縄方言を知らないんですが、

関西弁でいうところの「ホンマ、あんたアホやなぁ」といった、

柔らかいニュアンスの表現を沖縄方言で言う場合、

気違いを意味するような強烈な言葉を使うんでしょうか?

……………

そこで紹介するのがこの本です。

全国アホバカ分布考-はるかなる言葉の旅路-

松本修/著 太田出版/刊

※現在は新潮文庫から出版

関西ローカルの深夜番組「探偵! ナイトスクープ」の中で取り上げられた、

「東京のバカと大阪のアホの境界線を見つけて欲しい」という視聴者の依頼から始まった、

アホバカ言葉の研究をまとめた一冊。

放送局のチーフプロデューサーが書いた本ですが、

学術的好奇心がいっぱい詰まった日本語の旅を堪能できる名著です。

視聴者の依頼を元に番組制作を進めるにつれ、明らかになって来た事実。

それは…。

・日本全国には実に地方色豊かなアホバカ言葉が現存している事。

・それらは昔の京都の流行り言葉で、京都から遠い地方ほど昔の言葉が残っている事。

小難しい学術用語にすれは「方言周圏論」というものです。

ハンカクサイ(半可臭い)…半分OK程度の人

ホンジナシ(本地無し)…本来あるべき姿がない

アヤカリ(肖り)…あやかりたいほど脳天気

ホレモノ(惚れ者)…ぼんやりした人

これらは全てかつて都だった京都で、それぞれの時代に流行った言葉。

それがゆっくり地方へ伝播し広がっていったというのです。

つまり京都から遠い場所ほど、古い言葉が残っているというワケ。

わかり易く言えば、

交通の便も悪くインターネットなどリアルタイムな情報発信の手段もない当時、

毎年の流行語大賞を受賞した言葉は、人々の口伝えで地方に広がり、

ある街で「いま京都で○○って言葉が流行ってるらしいよー」と言ってる頃、

京都では別の言葉が流行していた…というタイムラグがあったのです。

さてフリムン。

この本には、沖縄方言「フリムン」について、非常に興味深い考察が載っています。

この本の著者がフリムンにこだわったワケは、

アホバカ言葉の中に、日本人の婉曲表現の最たるものを見出したから。

直接的な言葉を使わず、具にもつかない行動をする人を遠まわしに表現する。

それが日本人の心の優しさだと直感した著者が、

沖縄方言にだけ狂人を意味する言葉があることに非常な違和感を感じたのは、

ごく自然な事でしょう。

著者は日本の最西端、八重山地方のアホバカ言葉「プリムヌ」に注目します。

※少々難しい説明ですがご容赦。

まず、沖縄方言には3母音の法則があって、「え」が「い」に「お」が「う」に変化します。

従って…あ・い・う・え・お→あ・い・う・い・う…となります。

また八重山地方では、

ハ行のF音が「う」段を除いて、P音に変化する韻音変化の法則もあります。

つまり…は・ひ・ふ・へ・ほ→ぱ・ぴ・ふ・ぺ・ぽ…となるのです。

このふたつの法則を元に「ほれもの」と「ふれもの」を八重山方言に訳してみると…。

ほれもの→ぷりむぬ

ふれもの→ふりむぬ

プリムヌは、狂人を指す「ふれもの」ではなく、

奈良時代以前から使われていた最も古い和語(やまとことば)、

「ほれもの」(惚れもの…ぼんやりした人)だったのです。

そのことを確信した著者は高らかに宣言します。

フリムンは、相手の事を思って叱る時にも使う「愛の言葉」である…と。

……………

この夏「南の島のフリムン」という映画が公開されます。

ここでのフリムンは「愛すべきおバカさん」という意味だと公式HPに書かれてあります。

うんうん。

正しい解釈です。

フリムンは「惚れもの」であって「狂れもの」では、決してないのです。

いまだ「フリムン」=「ふれもの」という解釈を続けている沖縄方言関連の本は、

直ちに訂正すべきなんじゃないでしょうか…と、ワタクシは思うのです。

さて、文中にある「はんかくさい」って言葉は、確か北海道に関西弁の「アホやなぁ」的な意味として残っていたような気がします(札幌のえりりんさんに確認していないので、断定できませんが…)。

本を読んでないので、これは私の憶測ですが、言葉をはじめ関西の文化的な影響が、北海道をはじめ、東北の日本海側などかつての「北前船」の航路沿いにとくに色濃く残っているような気がします。

文化の影響が京都を中心に同心円状に広がったとした場合、沖縄の場合、どのようなルートで伝播したのでしょうね。やっぱり薩摩経由なのかな…。

感想とも意見とも分からん文章でゴメンナサイ

おー、サスガです。

基本的に、アホバカ言葉は陸上ルートをゆっくり伝播して行ったんですが、ハンカクサイは別。

上方の遊女が使っていた廓言葉だったので、

荷物の積み下ろしの間、遊郭に通っていた船乗り達が北前船で「運んだ」と書かれています。

一方フリムンの語源「ほれもの」ですが、

こちらは伝播ではなく、奈良時代以前から当時の言葉として存在していた「原日本語」だと思われます。

ちなみに八重山方言の特徴「ハ行のF音がP音に変化する」は原日本語の発音そのままだそうです。

私が沖縄方言に興味を惹かれるのは、

昔の日本語の姿を色濃く残しているからなのです。

ほほーっ。

流刑地だった故の文化伝承って、確かにあるかも。

この本にも書かれていますが、

中世~近世頃の京都は、地方から見れば憧れの大都会で情報発信基地でもあったようで、

それは東京に憧れる現代の地方っ子の気持ちと同じ様なものだったかもしれませんね。

こういう視点でみる日本史って、ホント楽しいです。

フラー=バカ

ムン=者(仰るとおり法則に従ってモノ→モン→ムン)

フリムン=バカ者

ですから、

フリムンは単なる合成語だと思うのですが、どうなのでしょうか。

少なくともフラーとフリムンは単なる発音の違いではなくて、上記のように若干意味が違います。