ブラウスコーナー

3段シャーリングブラウス 5883cotton 40号 3,570円

生地 Scampolo!(スカンポロ)さん

シルクコーナー

04-2050 ETRO シルクシフォンプリント1.6m 難有 1,600円

巾140cm シルク100%

リボン クラフトショップHintさん ラメ入りコード 74円/mを約5m

これは、かなりのお気に入りになりそう。

可愛いのに大人っぽい。

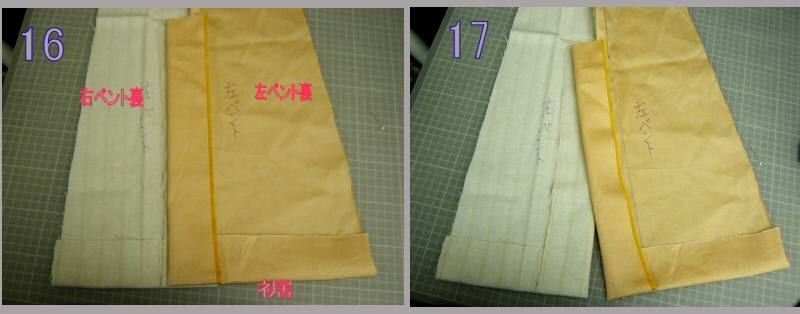

製作も前立て以外、難しい箇所はない。

邪道だが縫い合わせはすべてロックミシンでした。

あ~~ロックミシンの針を7号に変えてなくて、たまに生地が伝線ツレした。

シルクっていったらやっぱ絹糸よねって張り切って購入。

50番しか売ってなかった。 (90番もあるらしい)

色は完璧に合わせた。

なのに実際、縫ってみると糸にやたら光沢があって

白糸にしか見えない。

画像は袖口ゴムをたたいた部分だがステッチしたみたいな糸が目立つ。

ついでにラッフルエグレ部分もアップ。

やはり上手く出来なかった。

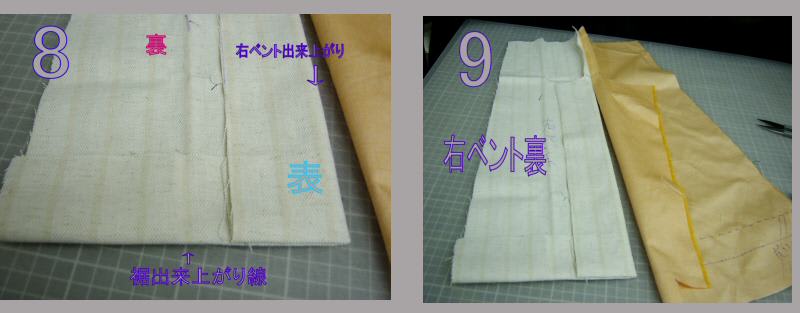

巻ロックは隙間が開くので普段から2重縫いする。

糸はスパン90番と巻きロック用を使用。

ラッフルの巻ロックは縫いズレするのが嫌なので筒にしてから作った。

袖口のゴムは筒にする前の平らな時に付けた。

まずラッフルを先に付け、ゴムを出来上がり22cm+縫代左右1cmの

計24cmに裁ちゴム両端を縫代に縫いとめる。

後は生地に合わせてゴムを引っ張りながら縫う。

私はシャーリング用ゴム9mmの黒を使用。

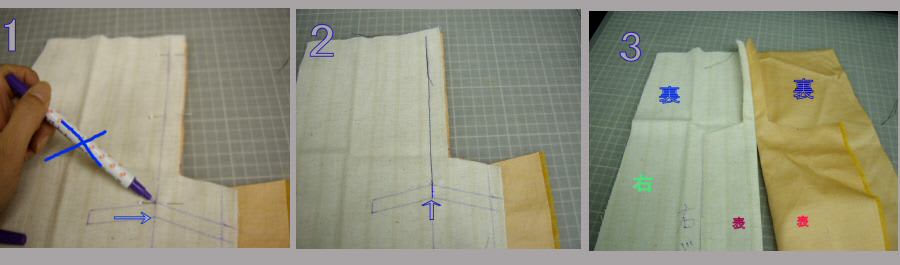

リボン通し口がどうしてもわからなかった。

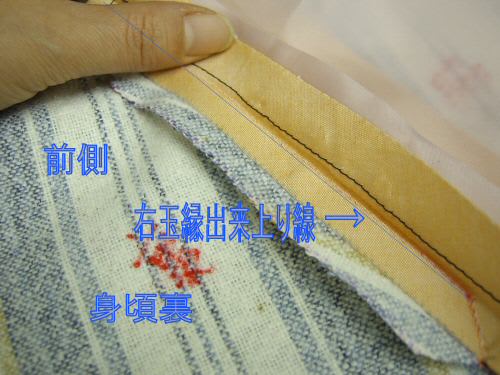

身頃縫代を前立側に倒すと穴からリボンが出なくなる。

プカプカドラゴン様のブログに問題部分が詳しく説明されていた。

有難くお知恵を拝借し、身頃と前立の縫代を割った。

リボンは色を合わしたくて硬いコードを使った。

でも硬いとシャーリングが偏ったりして上手く出来ないので

柔らかい紐のほうがいいのかも知れない。

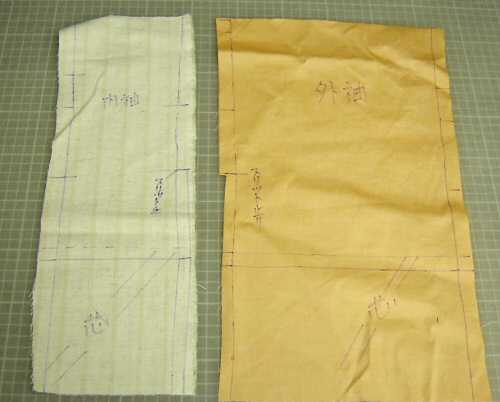

スカンポロさんで異常にお安く手に入れたエトロシルクなので

とりあえず試作用として作ってみた。

シフォンは初めてだったけどツルツルしていないので

裏地よりも縫いやすい。

1.6mで贅沢に取って若干余った。

スカンポロさんの画像でみるよりも実物はもっと素敵な生地。

難もわからない。

おかげで高級感のある洋服になった気がする?のは私だけかな。

スナップボタンもシルク布で包んであるものを使った。

ちょうど色がピッタリなのがあったが10mmが36個も付いてる。

日本紐釦さんで購入、値段は1,050円。

購入してから気が付いた。

前立の幅と同じだし分厚い=失敗。

でももったいないから付けた。

リボンとシルクスナップボタン

11号トルソー